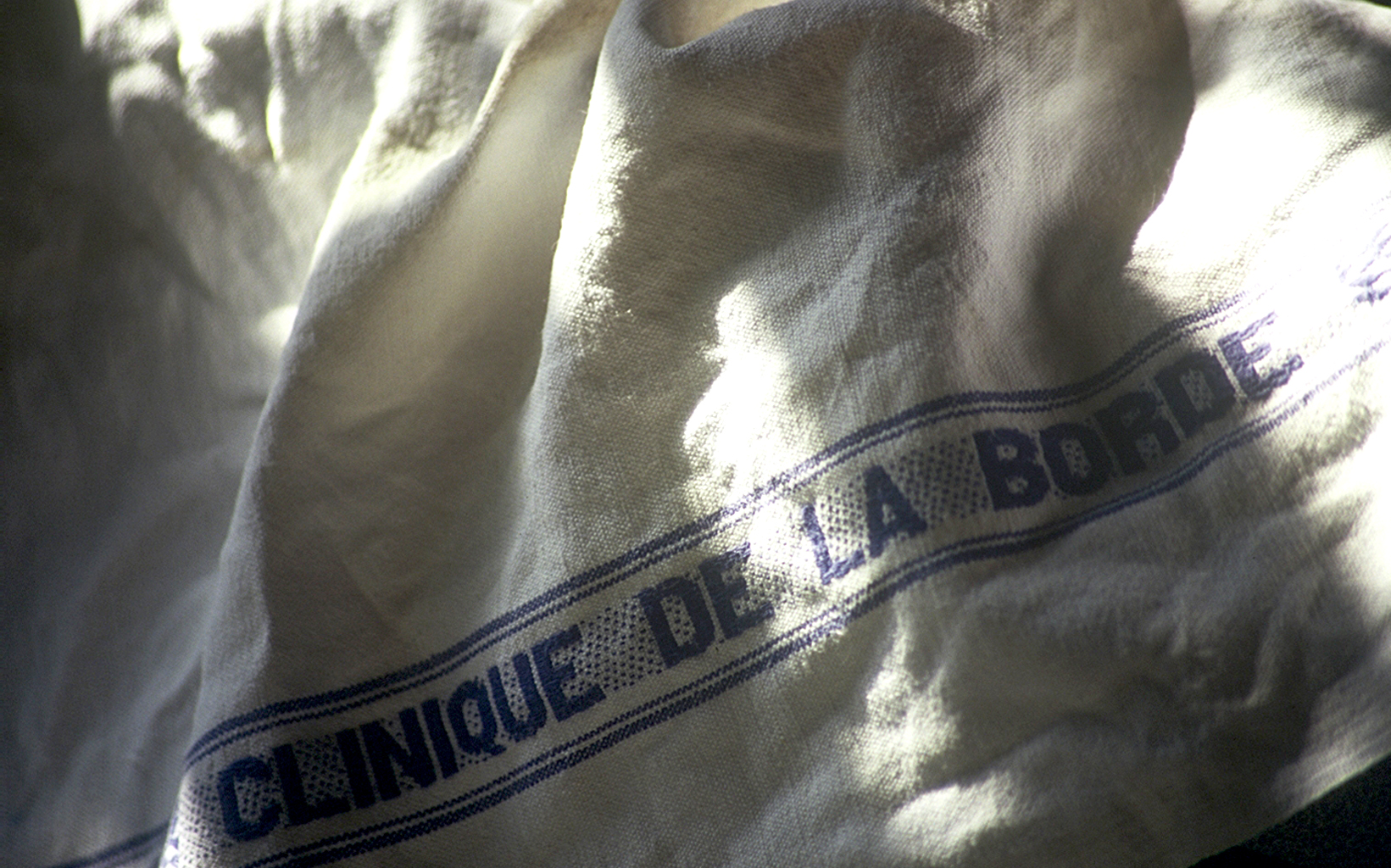

During the summer of 1995, faithful to what has now become a tradition, residents and staff at the La Borde psychiatric clinic get together to put on the play that they will perform on 15 August.

During rehearsals, the film retraces the ups and downs of this adventure. But over and above the theatre, it describes life at La Borde, everyday life, time passing, trivial goings-on, loneliness and tiredness, as well as the moments of merriment, laughter, and wit peculiar to certain residents, and the close attention which people pay to one another…

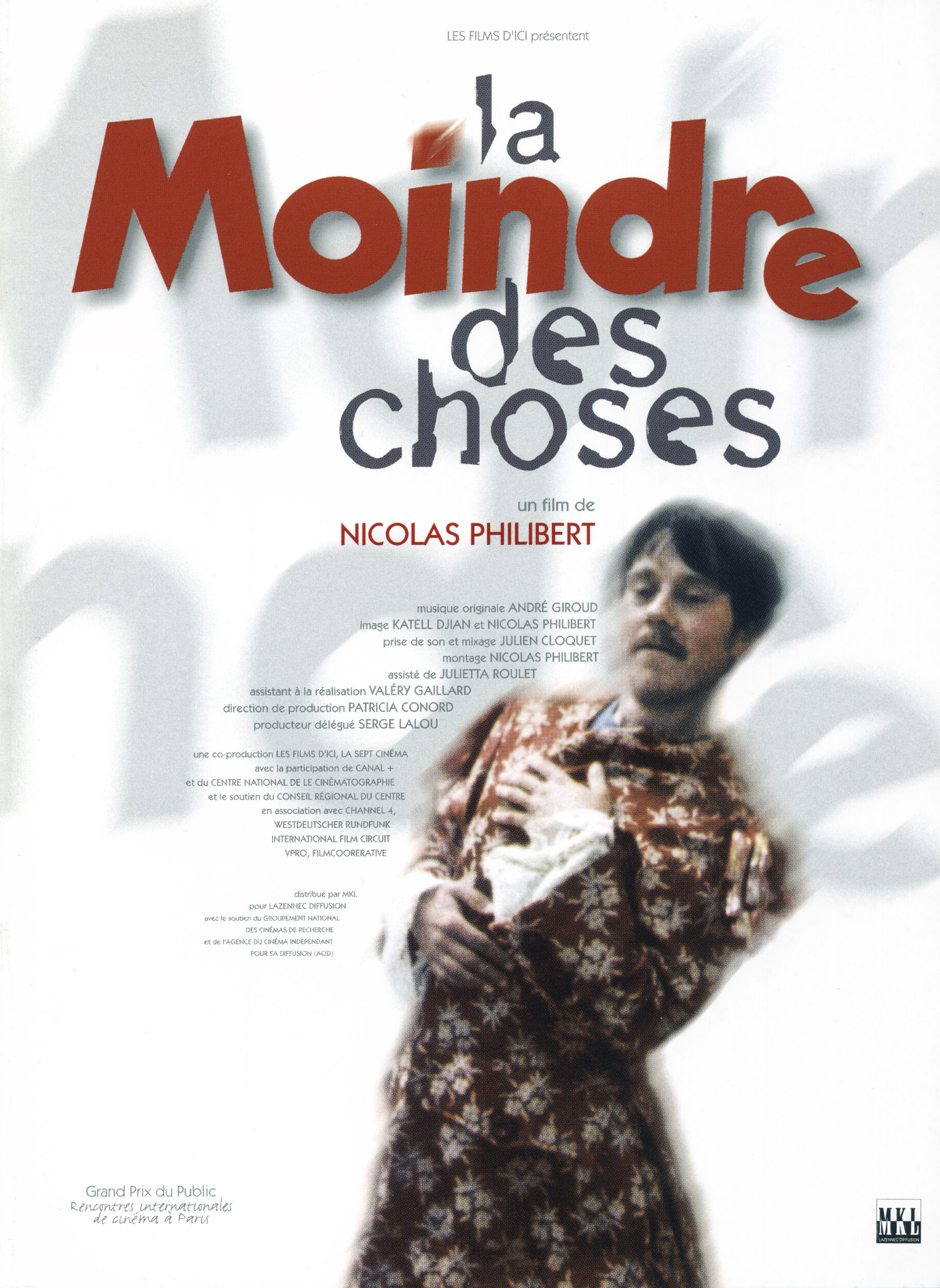

Camera Katell Djian, Nicolas Philibert • Sound Julien Cloquet • Original score André Giroud • Editing Nicolas Philibert, with Julietta Roulet • Director’s assistant Valéry Gaillard • Production management Patricia Conord • Line producer Serge Lalou • A co-production of Les Films d’Ici, La Sept Cinéma • With the participation of Canal +, the Centre National de la Cinématographie • And with the support of the Centre Regional Council • In association with Channel 4, WDR, VPRO, International Film Circuit Filmcooperative (Zurich).

Official selection at the Locarno International Film Festival, 1996 • Grand Prize at the Rencontres Internationales de Cinéma à Paris, 1996 • Grand Prize of the audience at the Festival International du Cinéma et des Nouveaux Médias de Montréal, 1997 • Best Documentary Prize at the Potsdam Film Festival (Germany) 1997 • Prix Spécial du Jury du 11e Festival International du Film anthropologique de Pârnu (Estonie), 1997 • Grand Prix du Festival Amascultura (Lisbonne), 1997 • Golden Spire (Epée d’Or,) San Francisco International Film Festival, 1998.

French theatrical release : march 1997

Distribution France & international sales: Les Films du Losange (www.filmsdulosange.fr)

« How to avoid the folkloric, picturesque aspect of madness ? »

Interview with Nicolas Philibert conducted by Patrick Leboutte, November 1996.

• How did the idea for the film come about?

Originally, several different people suggested that I should go to La Borde. I’d already heard about this institution, which is frequently – and wrongly – assimilated with the anti-psychiatric school and that nonetheless has a very special approach to madness. But up until then it had never occurred to me to make a film in the field of psychiatry and it took me some months to make my mind up. The prospect of dealing with the world of crazy people alarmed me and I couldn’t see how to make a film in a place like that without being intrusive. After all, people go there to find a little peace and quiet!

From my very first visit, however, I was struck by the atmosphere of this odd château lost in the woods: the way everybody there is welcomed and respected… It’s quite impressive to find yourself in an asylum, if only as a visitor: the suffering and distress of some of the patients are blatantly obvious! Yet there was something soothing about it, there were no walls or white coats, a very strong sense of community, and a feeling of freedom… Jean Oury, who has been running La Borde from the word go, met me and questioned me at some length about my intentions. At the time, I didn’t have any and, on the contrary, I told him about my reluctance to film mad people. How could I avoid the folkloric, picturesque aspect of madness? For what higher interest would I be peacefully and happily filming people in a situation of weakness, people who are disoriented and made vulnerable by their suffering? People who might not always be aware of the presence of the camera and even less of the impact of its images. Or others for whom the fact of being filmed might run the risk of fuelling a sense of persecution, or even bring on a state of delirium or lead to a “performance” for the camera?

And then, oddly enough, during my subsequent visits, as I continued to express my reluctance, residents and staff alike started to encourage me. If I had such scruples, they said, it was a good sign… In their eyes, the questions that I was asking myself called for much more subtle answers. I shouldn’t think, certain patients said, that just because they were afflicted with psychological disorders or mental illness, they were going to let the camera use them as tools! In short, my preconceptions faded and my fears, resulting from my questions, ended up by turning into a desire to tackle them… As if this place, through the vigilance that it exerts upon itself, suddenly made possible things that would have probably been immodest elsewhere.

• What were the basic choices that guided your work?

In each of my films, I look for a story or a metaphor that will enable me to “transcend” reality. What is invariably involved is creating narrative based on the place I am concerned with and sidestepping that pedagogic approach of the documentary which very often limits its cinematic range in advance. So I needed to go beyond a mere description of daily life, even if that dimension is very present here. And with the theatrical adventure that was taking shape, I really landed on my feet! It was probably just a pretext, a way of getting to something more essential; but at least I had a real thread. And then the theatre offered me a chance to get close to the people there, but without intruding into their privacy. Last of all, the theatre would allow me to give the film a light touch and even a certain gaiety, and I thought that was very important. Of course, the play has a lot to do with that!

• How was the play chosen?

That was Marie Leydier’s job; she’s an actress who has been on the nursing staff at La Borde for some years. In previous summers she had put on classics: Molière, Shakespeare… But that particular year she was keen to venture into contemporary theatre. The same was true of a number of patients. One morning she arrived with the script of “Opérette” and, despite the complexity of the play, its choice was soon a fait accompli. I admit that the choice of play was fairly secondary for me. What interested me was more the work that was going to be done than the play itself. Moreover, knowing that I would only show short extracts from it, I wasn’t particularly concerned about getting the details of its plot across. However, from the very first rehearsals I found that “Opérette” had extraordinary reverberations in the La Borde setting, as if the backdrop of madness heightened the exuberance of the words. All of a sudden, in the film, everything happens as if the most extravagant and craziest aspect was taken up by the play rather than by the mad people themselves.

• Music plays a predominant part in the play and the film alike, how was it developed?

In the play, numerous sequences are supposed to be sung, but there is no musical score for them. At first, Marie planned to adapt the sung parts to well-known operetta arias. I instantly objected that I would have to deal with insurmountable copyright problems! I suggested bringing in a musician friend of mine, André Giroud, who often works for the theatre. By chance, André was free… He joined us a few days before filming began and started freely composing to the words of Gombrowicz. Some patients had played an instrument before. André suggested that they form a small orchestra to accompany the songs in the show. Every morning he set up shop somewhere in the grounds with guitars, drums, an electric piano at times, and, of course, his accordion. Anybody who happened to be passing could take one of the instruments if they felt like it… Among the most loyal, two or three of them had proper musical training under their belts, but the others were beginners. In other words, in the framework of the theatrical project, it was all rather delicate and extremely ambitious. But what the hell! The aim of the project was to be open to one and all…

André never diminished the level of his demands and displayed boundless patience. During those first weeks, there was no question of playing the show’s tunes right away: the musicians first had to learn how to play together and listen to each other, so that each one of them, whatever his or her level, had a proper place in the group. So every morning, André ran his “music workshops”; and, in the afternoons, he attended the theatrical rehearsals to get the actors to sing. It was not until the last few days that both groups – musicians and actors – worked together.

• Can being involved in theatre and acting be therapeutic?

That’s a tough question: the way the “care” concept is viewed at La Borde is certainly not restricted to medication. Caring for patients is first and foremost trying to live together by preserving everybody’s uniqueness and identity. From this angle, even the most everyday activities play an essential role: house work, getting meals ready, washing up, ironing, manning the switchboard, dancing, music, discussions, the accounts… or the theatre, are all opportunities given to the patients to retain a connection to reality when in fact they often try to flee it. It means inventing objects which make it possible to “create bonds”. This said, the theatre nevertheless represents a slightly unusual adventure: the fact of having to rehearse every day for two months, of getting into the skin of a character, learning your lines, acting with other people and appearing before an audience, all represent a challenge, because everyone has to get away from their solitary little island and give the best of themselves…

At times, learning the lines takes on the appearance of a fight against tiredness or neuroleptics. Some give up from the first rehearsals: the staff try to convince them to come back. Others, on the contrary, stay away for a long time but then, all of a sudden, just before the performance, they absolutely have to be a part of it and so a role has to be invented for them, unless they invent it themselves… In other words, each summer, the performance is nothing short of a miracle. That said, it would be a mistake to think that the theatre, the way it is part of the La Borde programme, has to do with any kind of “art-therapy” theory: if people get involved in the theatre, it’s above all because they want to! It’s one of many ways of sharing something.

• In following this theatrical project – crazy or not – you show above all people at work. The presence of “work” is a common feature of all your films. I’m thinking more specifically of “In the Land of the Deaf” with its long sequences showing people learning speech and, of course, “Louvre City”…

The work dimension acts mainly as a narrative process: it’s above all a question of showing something progressing and transforming in the course of the film. Work always appears in the shape of a trial that the “characters” have to overcome, a series of stakes and problems that they have to solve. That’s what brings us closer to them. Here, the closer we get to the date of the performance, the more we feel for them: how are they going to manage it? From that moment on, the issue of madness moves to the background, because we know that each one of us, if we had to perform a text like this, would have our heart in our boots!

• In tandem with preparing the show, the film dwells on very humdrum, everyday situations…

First of all, we had to show that the theatre is not an end per se, that it’s part of a broader context; and we had to show that La Borde is not a Club Med village, but a place of suffering and care! Whether there is theatre or not, the same thing is basically involved: the attention given to apparently ordinary and unimportant gestures; a way for making room for others that passes through the petty details of daily life. Whence the title: “Every Little Thing“… The scene in which Claude’s beard is trimmed, the scene of Sophie’s drawing or the one with the stilts all convey the same feeling, namely that what really matters is hidden behind the obvious and most commonplace things. This attention to tiny details conveys the spirit of this place perfectly and it’s also a constant feature in my films.

• You never show crises or conflicts. It is obvious that your film isn’t aiming to be socially critical yet I imagine such things occur at La Borde as everywhere else… Aren’t you afraid that people will reproach you for making the place seem a little too idyllic?

La Borde as such is not the subject of the film, but the setting that made it possible. The place can no doubt be criticized on many levels but I didn’t seek to go into the details of its workings which are infinitely complex… In focusing on a true story, I tried in a way, if I may say, to make it into a real story. Since the main thing was to make the characters it into endearing figures, I relied on La Borde to attempt to do this, making dents in a few clichés as I did so.

There will always be people for whom the film offers a vision of madness and the mental asylum that is too slick; people for whom “mad people” should suffer 24 hours a day; people who won’t allow themselves to laugh when things are funny or who will feel guilty if they do… I can understand all this, because before I got to La Borde, I probably had the same prejudices and the same barriers. As for showing crisis situations, I admit that I didn’t try to tap into this spectacular vein where patients are even more vulnerable than usual.

• At the beginning of the film, with the figures wandering through the grounds, we’re not far from stereotypes…

It’s true that you might feel like a “voyeur”: the characters are filmed “at a distance”, in their loneliness; they are strangers to us, just as we are to them. From that moment on, all the clichés to do with madness spring to mind. But the film outlines a trajectory. Little by little, we get closer to them, an encounter occurs and the clichés become blurred and give way to actual people. I’m aware that these opening shots may seem aggressive or violent but the only way to go beyond stereotypes was to confront them from the outset.

• These same shots return at the very end…

They’re similar shots, true, but I think we see them with a totally different emotion because, in between time, the characters have become closer to us. The fact of returning to what we saw at the beginning allows us to show the distance covered.

• How easily did people accept being filmed?

Apart from medical consultations, we were allowed to film freely around the institution. Beyond that, it depended on each person. It was up to us to ask them. We had a very small crew, just four people in all. During the first week, we decided not to film. We wanted to take time to meet the people involved and explain what we wanted to do, along with our working methods, without forgetting to specify that the film was intended for release in movie houses; if there were some people who did not want to be filmed, that was their choice and we would not ask them to explain themselves…

These precautions were all taken, but the issue still hung in the air. It kept on cropping up with the same acuteness and the same degree of uncertainty right until the last day of shooting! Not because of any sort of specific mistrust with regard to us, far from it… But because most people were pretty forthright right away, based on the situation and how they felt at that moment. It was very variable and often unpredictable: patients could quite legitimately agree to be filmed one minute and then change their minds or vanish a second later.

With others, it was even more complicated because it was impossible to have a coherent conversation. The example of Claude is particularly significant. Claude is the man I filmed having his beard trimmed and who gives the impression that he is in another world entirely… Until then, I would often seek him out and spend time with him. I found him very moving… I wanted to film him but I had to wait five or six weeks before he let me know, in his own way, that he wasn’t against the idea.

For each sequence, I had to find the right set up. When I filmed a meeting, I would fix a blind spot, a corner outside the frame, so that all those who didn’t want to be filmed could take part all the same. The musical rehearsals weren’t simple either: one of the musicians in the group didn’t want anyone to be able to recognize him. I therefore made sure that he was out of shot or seen from behind; and, for the day of the performance, we decided that all the musicians would wear masks.

• In the film you make no distinction between patients and nursing staff…

This is one of the distinguishing features of La Borde. There are no distinctive signs, at least no formalized ones as such. Most of the time, needless to say, madness shows through on faces, in the way people look, and in their gestures. But La Borde also takes in people like you and me who are just going through a difficult moment in their lives. Furthermore, because patients and residents have responsibilities within the institution, you don’t always know whom you’re dealing with. In addition, down the years, some patients who have been cured have become members of the nursing staff.

For my part, I never tried to find out who is who and I never asked anybody about their past. The people are never filmed on the basis of their past history or their disorder. I will admit that several sequences, and in particular the play rehearsals, leave a certain doubt as to the identity of some characters… but so what? Should I have added a subtitle – schizophrenic, paranoiac, psychiatrist, nurse – every time a new face appears on screen?

I’m not going to pretend to think that there are no boundaries between some people and others, but the film isn’t dealing with this particular area. The fact that you can’t stick a label on certain “characters” actually makes it impossible to judge them in advance. Too bad if some viewers find this disconcerting! I know that it’s comfortable and reassuring for us to inhabit the suffering of the other person. But, after all, the border is a slender one because that other person dwells within us.

• Have the people involved seen the film? If so, how did they react?

Last September, we organized a gala screening in a cinema in Blois, the nearest town, for all the “Labordians”, their families and friends and, of course, the crew. There was a very festive atmosphere and it was very moving to be together again. The film was greeted very warmly and I felt happy that I hadn’t betrayed their trust. Of course, throughout the screening, I was impatient to discover people’s reactions. I expected the characters in the film, focused on their own appearance on the screen or by their personal memories of this adventure, to react as if they were discovering a home movie, without necessarily perceiving the film as a whole. But, after the first few minutes, the comments and laughter died down… And when the lights came back up, I was struck to see, notably among the patients, that their attention had been focused way beyond themselves.

• Do you think you’ll make a fiction film one day?

I wouldn’t rule it out but I don’t feel that I am making second-rate films, simply because my films are documentaries. The idea of filming based on a screenplay written entirely in advance doesn’t interest me, I like the vulnerability, the element of risk connected with what is invented from one day to the next without you ever knowing how it is going to turn out. In film, you can’t summon beauty by appointment. When it works its way into a film, it often does so in a violent and unexpected manner.

Documentary? Fiction? The question isn’t really that interesting. I have thought for a long time now that if there are two ways of making films, the borderline isn’t drawn at this level, but depends instead on two attitudes in relation to the trust given to the story. There are filmmakers who believe in the meeting with the other, and those who don’t. Whether a film is fiction or otherwise, it is always an interpretation, a re-writing of the world. Unfortunately, documentaries are dogged by the idea of “raw reality”, with the result that a lot of people write them off as film, in other words as metaphors capable of describing the world just like any fiction film. This is an enduring view. That’s why I never say that my film is “a documentary on mad people”. I’m not trying to avoid calling a spade a spade but such a blunt summing up of the film is likely to make the audience flee. People might think that we are trying to arouse their pity and so say, “They’re going to lecture us or try to wring tears from us.”

• To sum up, how would you define the subject of your film?

Ever since this interview started, I have been talking about the relationship with the people I filmed, and that is no coincidence – I believe that is the actual subject of the film. A film about madness? Definitely not. About psychiatry? Even less. About theatre? A pretext… Rather than making a film about, I’ve made a film with and thanks to: with “crazy people” and thanks to La Borde. So if I really had to put my finger on the subject, I would say that it’s a film that talks to us about what connects us to the other; a film about our ability – or inability – to make a place for the other. And, last of all, it is a film about what the other, in all his or her strangeness, can reveal to us about ourselves.

Dossier de presse - Novembre 1996

Comment est née l’idée du film ?

À l’origine, plusieurs personnes m’ont suggéré d’aller à La Borde. J’avais souvent entendu parler de cette institution si fréquemment assimilée – à tort – au courant anti-psychiatrique, et néanmoins fondée sur une approche très singulière de la folie ; mais jusque-là je n’avais jamais eu la moindre envie de tourner dans le milieu psychiatrique, et il m’a fallu des mois avant de me décider à y aller : la perspective de me confronter au monde des fous m’effrayait, et je ne voyais pas comment faire un film dans un endroit pareil sans être intrusif. Après tout, les gens qui sont là y sont venus pour qu’on leur fiche la paix !

Dès ma première visite, pourtant, j’ai été frappé par l’ambiance qui émane de ce drôle de château perdu au milieu des bois : cet effort d’accueil, de respect envers chacun… Ce n’est pas rien de se retrouver à l’asile, fut-ce comme visiteur : la souffrance, la détresse de certains vous sautent à la figure ! Mais il y avait là quelque chose d’apaisant, ni murs ni blouses blanches, un sens communautaire très fort, un sentiment de liberté… Jean Oury, qui dirige La Borde depuis ses débuts, m’a reçu et longuement questionné sur mes intentions. À l’époque je n’en avais aucune, et lui ai fait part, au contraire, de mes profondes réticences à l’idée de filmer des fous. Comment éviter le folklore, le pittoresque de la folie ? Au nom de quel intérêt supérieur pourrais-je filmer, en toute quiétude, des gens en situation de faiblesse, désorientés, fragilisés par la souffrance ? Des gens dont je ne saurais peut-être pas toujours s’ils sont ou non conscients de la présence de la caméra, du moins de l’impact des images ? Ou d’autres encore, chez qui le fait d’être filmé risquait d’alimenter un sentiment de persécution, de provoquer un délire, voire un numéro devant la caméra ?

Et puis curieusement, au cours des visites suivantes, alors que je réaffirmais mes réticences, des pensionnaires et des soignants se sont mis à m’encourager. Si j’avais de tels scrupules, pensait-on, c’était bon signe… À leurs yeux, les questions que je me posais appelaient des réponses beaucoup plus nuancées. Il ne fallait pas croire, disaient eux-mêmes certains pensionnaires, que sous prétexte qu’ils sont atteints de troubles psychiques ou de maladie mentale, ils se laisseraient instrumentaliser par la caméra ! Bref, mes préjugés sont peu à peu tombés, et les craintes nées de mes interrogations ont fini par se transformer en désir de les affronter… Comme si ce lieu, par la vigilance qu’il exerce sur lui-même, rendait soudain possible ce qui, ailleurs, aurait été certainement impudique.

Quels ont été les choix de départ qui ont guidé votre travail ?

Pour chacun de mes films, je suis à la recherche d’une histoire, d’une métaphore qui me permettra de « transcender » la réalité. Il s’agit toujours de faire naître du récit à partir du lieu que j’investis, et d’échapper à cette approche pédagogique du documentaire qui condamne par avance sa portée cinématographique. J’avais donc besoin d’aller au-delà d’une simple description du quotidien, même si cette dimension est très présente ici. Et avec l’aventure théâtrale qui se profilait, je ne pouvais pas mieux tomber ! Sans doute n’était-ce qu’un prétexte, un moyen pour atteindre quelque chose de plus essentiel ; mais du moins j’avais là un vrai fil conducteur, et puis le théâtre m’offrait d’emblée la possibilité d’être proche des gens, sans pour autant faire intrusion dans leur intimité. Enfin, le théâtre allait me permettre de donner au film une part de légèreté, voire une certaine gaîté, ce qui me semblait très important. Évidemment, la pièce y est pour beaucoup !

Comment cette pièce a-t-elle été choisie ?

ça c’est le domaine de Marie Leydier, une comédienne qui est soignante à La Borde depuis quelques années. Les étés précédents, elle avait monté des classiques : Molière, Shakespeare… Cette année, elle voulait s’aventurer du côté du théâtre contemporain. Plusieurs pensionnaires aussi. Un matin, elle est arrivée avec le texte d’Opérette, et malgré la complexité de la pièce, son choix s’est vite imposé.

J’avoue que pour moi, du moins au début, la question du choix de la pièce était un peu secondaire. Ce qui m’intéressait, c’était davantage le travail qui allait se faire que la pièce en tant que telle : sachant que je n’en montrerais que de courts extraits, je n’avais pas le souci d’en faire comprendre l’intrigue.

Pourtant, dès les premières répétitions, j’ai trouvé qu’Opérette résonnait de façon extraordinaire dans le contexte de La Borde, comme si l’exubérance de ce texte prenait plus d’ampleur encore sur la scène de la folie ! Du même coup, dans le film, tout se passe comme si la part la plus extravagante, la plus folle était prise en charge par la pièce et non par les fous eux-mêmes.

La musique a une part prépondérante dans la pièce comme dans le film. Comment a-t-elle été élaborée ?

Dans la pièce, de nombreux passages sont censés être chantés, mais il n’y a pas de musique préexistante. Au début, Marie avait envisagé d’adapter ces parties là sur des airs d’opérette connus. J’ai aussitôt objecté que j’allais me trouver confronté à des problèmes de droits musicaux ! Je lui ai donc proposé de rencontrer un ami musicien, André Giroud, qui travaille fréquemment pour le théâtre. Par chance, André était disponible… Il nous a rejoints quelques jours avant le tournage et s’est mis à composer librement sur les textes de Gombrowicz. Certains pensionnaires avaient déjà joué d’un instrument. André leur a proposé de former avec lui un petit orchestre pour accompagner les chansons du spectacle. Chaque matin, dans un coin du parc, il installait des guitares, des percussions, parfois même un piano électrique ; et bien sûr, son accordéon. Les pensionnaires qui passaient là pouvaient à leur gré s’emparer d’un instrument…

Parmi les plus fidèles, deux ou trois avaient une vraie formation musicale, mais les autres étaient débutants. Dans la perspective de la représentation théâtrale, autant dire que c’était fragile, extrêmement ambitieux ! Mais qu’importe ! Le projet était ouvert à tous.

André n’a jamais baissé le niveau de ses exigences, et s’est montré infiniment patient. Les premières semaines, il n’était pas question encore de s’atteler aux airs du spectacle : il fallait d’abord que les musiciens apprennent à jouer ensemble, à s’écouter les uns les autres, bref que chacun, quel que soit son niveau, ait sa place dans le groupe. Chaque matin donc, il animait un « atelier musique »; et les après-midi, il venait aux répétitions théâtrales pour faire chanter les acteurs. Ce n’est que dans les derniers jours que les deux groupes – musiciens et comédiens – ont travaillé ensemble.

La pratique du théâtre a-t-elle une fonction thérapeutique ?

C’est une question complexe : la notion de « soin », telle qu’elle est conçue à La Borde, est loin de se limiter aux médicaments. Soigner, c’est d’abord essayer de vivre ensemble en préservant la singularité, l’identité de chacun. Dans cette perspective, les différentes activités, voire les plus quotidiennes, jouent un rôle essentiel. Ménage, préparation des repas, vaisselle, repassage, standard téléphonique, danse, musique, discussions, comptabilité… ou théâtre, en effet, sont autant d’occasions offertes aux pensionnaires de garder un lien avec la réalité, alors qu’ils ont bien souvent cherché à la fuir. Il s’agit d’inventer des objets qui permettent de « créer du lien ». À ce titre, le théâtre constitue une aventure collective un peu exceptionnelle : le fait de devoir répéter quotidiennement pendant deux mois, d’entrer dans la peau d’un personnage, d’apprendre son texte, de jouer avec d’autres, d’apparaître devant un public constitue un défi, chacun étant appelé à quitter son îlot de solitude et à donner le meilleur de soi…

Parfois, l’apprentissage du texte prend l’allure d’un combat contre la fatigue ou les neuroleptiques. Certains abandonnent dès les premières répétitions : on essaie de les repêcher. D’autres, à l’inverse, restent très longtemps à l’écart ; mais voilà qu’au dernier moment, à quelques jours du spectacle, ils veulent « en être » impérativement : dans l’urgence il faut alors leur inventer un rôle, à moins qu’ils ne l’inventent eux-mêmes… Autant dire que, chaque été, la représentation tient du miracle !

Ceci étant, il serait faux de croire que le théâtre, tel qu’il s’inscrit à La Borde, repose sur une quelconque théorie du genre « art-thérapie ». Si on fait du théâtre, c’est avant tout parce qu’on en a envie ! C’est un moyen comme un autre de partager quelque chose.

En suivant ce projet théâtral – folie ou pas – vous montrez d’abord qu’il s’agit d’un travail. Cette inscription du « travail » est un trait commun à tous vos films. Je pense en particulier au Pays des sourds, avec ces longues séquences d’apprentissage de la parole, et bien sûr à La Ville Louvre…

Avant tout, la dimension du travail intervient comme processus narratif : il s’agit de montrer que quelque chose progresse, se transforme au cours du film. Le travail apparaît toujours sous la forme d’une épreuve que les « personnages » devront surmonter, une suite d’enjeux, de difficultés à résoudre. C’est ce qui nous rapproche d’eux. Ici, plus nous avançons vers la date de la représentation, et plus nous prenons fait et cause pour eux : comment vont-ils s’en tirer? Dés lors, la question de la folie passe au second plan, parce que nous savons bien que n’importe qui d’entre nous, confronté à un texte pareil, n’en mènerait pas large !

Le travail est ce qui donne une dignité aux personnes que je filme, parce qu’il exige le meilleur d’eux-mêmes. Mais j’irais plus loin : au cours du tournage, c’est précisément parce que je cherche à saisir cette exigence que peut s’établir un échange avec eux. Car filmer, c’est aussi un travail… Dés lors, ils ne perçoivent pas la caméra comme une intrusion dans ce qu’ils font. Nous partageons – pour un temps – le même espace, nous sommes dans le même mouvement.

Parallèlement à la préparation du spectacle, le film s’attarde sur des situations très quotidiennes…

Tout d’abord, il fallait montrer que le théâtre n’est pas une fin en soi, qu’il s’inscrit dans un contexte plus large ; et que La Borde n’est pas un village du Club Med, mais un lieu de souffrance et de soins !

Théâtre ou pas, il s’agit au fond de la même chose : une attention portée à des gestes apparemment ordinaires, sans importance ; une façon de faire une place à l’autre qui passe par des petits détails de la vie quotidienne ! D’où évidemment le titre : La Moindre des choses. La scène où Claude se fait couper la barbe, celle du dessin de Sophie, ou encore celle des échasses inspirent toutes un même sentiment, à savoir que l’essentiel se cache souvent derrière les évidences, les faits les plus anodins. Cette attention aux petits riens traduit bien l’esprit qui anime La Borde, mais c’est aussi une constante dans mes films.

Vous ne montrez jamais ni crises ni conflits. Il est clair que votre film n’est pas situé sur le terrain de la critique sociale, mais j’imagine qu’à La Borde cela existe comme partout ailleurs… Ne craignez-vous pas qu’on vous reproche d’en donner une image un peu idyllique ?

La Borde en tant que telle n’est pas le sujet du film, mais le cadre qui l’a rendu possible ! C’est un lieu sûrement critiquable sur bien des points, mais je n’ai pas cherché à entrer dans les détails de son fonctionnement, qui est infiniment complexe… En m’emparant d’une histoire vraie, j’ai plutôt essayé, si j’ose dire, d’en faire une vraie histoire ! L’essentiel étant de rendre attachants les personnages qui l’incarnent, je me suis appuyé sur La Borde pour tenter de le faire, en écornant au passage quelques idées reçues.

Il y aura toujours des gens pour qui le film offre une vision trop lisse de la folie ou de l’asile ; des gens pour qui un « fou » devrait souffrir 24 heures sur 24 ; des gens qui ne s’autoriseront pas à rire quand c’est drôle, ou qui se sentiront honteux après l’avoir fait… Tout cela, je peux le comprendre, d’autant plus qu’avant d’arriver à La Borde, je pensais à peu près la même chose… Quant au fait de montrer ou non des situations de crises, j’avoue ne pas avoir cherché à exploiter cette veine spectaculaire, où les gens sont plus vulnérables encore que d’habitude.

Au début du film, avec ces silhouettes qui déambulent dans le parc, on n’est pas loin des stéréotypes…

C’est vrai qu’on peut se sentir voyeur : les personnages sont filmés à distance, dans leur solitude ; ils nous sont étrangers, comme nous le sommes pour eux. Dès lors, tous les clichés de la folie viennent à l’esprit. Mais le film dessine une trajectoire : peu à peu, on se rapproche les uns des autres, une rencontre a lieu, et les clichés s’effacent là où apparaissent des personnes. J’ai bien conscience que ces premières images peuvent sembler agressives et violentes, mais c’est comme si, pour renverser les stéréotypes, il fallait d’abord les affronter.

À la toute fin, ces mêmes images reviennent…

Ce sont des images très semblables, c’est vrai, mais je crois qu’on les perçoit avec un sentiment bien différent, parce qu’entre temps les personnages nous sont devenus plus proches. Le fait de revenir à ce qu’on a vu au début permet de mettre l’accent sur le chemin parcouru.

Comment les uns et les autres ont-ils accepté d’être filmés ?

À l’exception des consultations médicales, il était admis que nous pourrions filmer librement dans l’institution. Au-delà, c’était une question de personnes. A nous de voir avec chacun.

Nous étions une très petite équipe, de quatre en tout. La première semaine, nous avons décidé de ne pas tourner. Nous voulions prendre le temps de rencontrer les gens, d’expliquer nos méthodes de travail, sans oublier de préciser que le film était destiné à sortir en salles : si certains ne voulaient pas être filmés, ça leur appartenait, nous n’irions pas leur demander de se justifier.

Ces précautions étant prises, la question n’était pas réglée pour autant. Elle s’est posée avec la même acuité, le même poids d’incertitude jusqu’au dernier jour de tournage ! Non pas qu’il y ait eu une méfiance particulière à notre égard, bien au contraire… Mais parce que la plupart des gens se prononçaient dans l’instant, selon la situation, leur forme du moment. C’était très variable, souvent imprévisible : un pensionnaire pouvait très bien nous donner son accord et changer d’avis, ou s’éclipser un instant plus tard !

Avec d’autres, c’était plus compliqué encore, parce qu’il était impossible d’avoir une conversation cohérente avec eux. L’exemple de Claude est significatif. Claude, c’est cet homme que j’ai filmé lorsqu’on lui taille la barbe, et qui donne perpétuellement l’impression d’être dans un ailleurs très lointain… Jusque-là, il m’arrivait souvent d’aller le voir et de rester à ses côtés. Je le trouvais très émouvant… J’avais envie de le filmer, mais j’ai dû attendre cinq ou six semaines avant qu’il me fasse comprendre, à sa manière, qu’il n’y était pas opposé.

D’une séquence à l’autre, et vis à vis de chacun, il fallait donc trouver le dispositif adéquat. Quand je filmais une réunion, nous déterminions un angle mort, un hors champ, de sorte que tout le monde puisse y assister quand même. Avec les répétitions théâtrales, c’était plus difficile, à cause des déplacements ; d’autant qu’Opérette comporte de nombreuses scènes de groupe. Par chance, ceux qui voulaient jouer dans la pièce acceptaient généralement la caméra. À une exception près : l’un des musiciens ne voulait en aucun cas être à l’image. A chaque répétition j’ai donc veillé à ce qu’il soit « off » ; et le jour de la représentation, nous avons décidé que tous les musiciens porteraient des masques.

Dans le film vous ne distinguez pas les pensionnaires des soignants…

Avant tout, c’est une des particularités de La Borde. Il n’y a aucun signe distinctif, du moins formalisé en tant que tel. La plupart du temps, bien sûr, la folie se lit sur les visages et dans les gestes. Mais La Borde accueille aussi des gens comme vous et moi, simplement fragilisés à un moment de leur vie. Par ailleurs, comme les pensionnaires ont des responsabilités dans l’institution, on ne sait pas toujours à quoi s’en tenir. D’ailleurs, au fil des années, certains soignés sont devenus soignants…

Pour ma part, je n’ai jamais cherché à savoir précisément qui est qui, ni interrogé quiconque sur son passé. Les gens ne sont jamais filmés en fonction de leurs antécédents ou de leur pathologie. J’admet que plusieurs séquences, en particulier les répétitions théâtrales, laissent planer un doute sur l’identité de certains… Mais quoi ? Fallait-il que j’ajoute un sous-titre – schizophrène, paranoïaque, psychiatre, infirmier – chaque fois qu’une nouvelle tête apparaît à l’écran ?

Je ne veux pas faire semblant de croire qu’il n’y a pas de frontière, de différence entre les uns et les autres ; mais le film ne se situe pas sur ce terrain-là. Le fait de ne pas pouvoir mettre une étiquette sur certains personnages interdit précisément de les juger a priori. Tant pis s’il y a des spectateurs que cela déroute ! Je sais qu’il est confortable, rassurant pour soi-même d’habiter la souffrance de l’autre. Mais après tout, la frontière est parfois ténue, parce qu’il y a de l’autre en nous.

Vos protagonistes ont-ils vu le film ? Et si c’est le cas, comment ont-ils réagi ?

En septembre dernier, nous avons organisé une grande projection dans un cinéma de Blois, la ville la plus proche, pour l’ensemble des « Labordiens », leurs familles et amis, et bien sûr l’équipe de tournage. Il y avait une atmosphère de fête, c’était très émouvant de nous retrouver tous. Le film a été accueilli avec beaucoup de chaleur, et je me suis senti heureux de ne pas avoir trahi leur confiance.

Bien entendu, tout au long de la projection, j’étais impatient de découvrir les réactions des uns et des autres. Je m’attendais à ce que les personnages du film, happés par leur propre apparition à l’écran, ou par les souvenirs personnels qu’ils gardaient de cette aventure, réagissent un peu comme s’ils découvraient un film de famille, sans forcément prendre la mesure de l’ensemble. Mais passées les premières minutes, les réflexions, les rires se sont tus… Et quand la salle s’est rallumée, j’ai été frappé de voir, notamment parmi les pensionnaires, que leur attention s’était portée bien au-delà de leur propre personne.

Avez-vous l’intention de passer un jour à la fiction ?

Je ne l’exclus pas, mais je n’ai pas le sentiment, sous prétexte que mes films appartiennent au genre documentaire, de faire un cinéma au rabais. L’idée de tourner selon un scénario entièrement écrit d’avance, et où tout irait de soi, ne m’intéresse pas. J’incline pour une certaine fragilité, cette part de risque liée à ce qui s’invente au jour le jour sans qu’on en connaisse toujours l’issue. Au cinéma, la beauté ne se convoque pas sur rendez-vous. Lorsqu’elle se glisse dans un film, c’est presque toujours par effraction.

Documentaire ? Fiction ? Pour moi, la question n’a plus grand intérêt ! Je pense depuis longtemps que s’il y a deux manières de faire des films, la frontière ne se situe pas à ce niveau, mais plutôt entre deux attitudes dans la manière de faire confiance au récit. Il y a les cinéastes qui croient à la rencontre avec l’autre, et ceux qui n’y croient pas. Fiction ou non, un film est toujours une interprétation, une réécriture du monde. Malheureusement, les documentaires sont poursuivis par la notion de “réalité brute”, de sorte que beaucoup de gens les disqualifient en tant que films, c’est à dire en tant que métaphores, capables de raconter le monde comme le fait n’importe quelle fiction. Ce préjugé est tenace. C’est pourquoi j’évite de dire de mon film : « C’est un documentaire sur les fous ». Non que je ne veuille pas appeler un chat un chat, mais parce qu’aussi abruptement énoncée, ce type de formules risque de faire fuir le public. Les gens pourraient penser qu’on cherche à susciter leur pitié, se dire : « On va nous faire la morale, ou nous extorquer des larmes ! »

Pour conclure, comment définiriez-vous, justement, le sujet de votre film ?

Depuis le début de cet entretien, si je n’ai cessé d’évoquer la relation à ceux que j’ai filmés, ce n’est pas un hasard : je crois que c’est le sujet même du film ! Un film sur la folie ? Certainement pas. Sur la psychiatrie ? Encore moins ! Le théâtre ? Un prétexte… Plutôt qu’un film sur, j’ai fait un film avec et grâce à : avec des fous, et grâce à La Borde. Alors, s’il fallait en définir le sujet, je dirais que c’est un film qui parle de ce qui nous relie à l’autre, de notre capacité – ou incapacité – à lui faire une place. Et finalement, de ce que l’autre, dans son étrangeté, peut nous révéler de nous-mêmes.

Les Cahiers du Cinéma n° 511 - Mars 1997

Votre cinéma, même s’il met en scène des lieux institutionnels comme le Louvre ou La Borde, n’a visiblement pas pour projet d’interroger le mécanisme de ces institutions, contrairement par exemple aux films de Wiseman. Avez vous choisi La Borde pour son aspect faiblement institutionnalisé, parce que cela vous permettait de parler d’autre chose que de l’institution ?

Contrairement à ce qu’on peut croire, la clinique de La Borde n’est pas « faiblement institutionnalisée ». Depuis sa création, en 1953, c’est un lieu qui fait un effort permanent de réflexion sur son propre fonctionnement, en partant de l’idée que la notion de « soin » doit s’appliquer à elle même autant qu’aux pensionnaires. D’où des mécanismes institutionnels très complexes, malgré les apparences. Bien sûr, cette dimension n’apparaît qu’en filigrane dans le film, parce que mon propos, à l’inverse de celui de Wiseman, n’avait pas pour objectif premier de mettre à nu ces rouages. Si j’avais tourné dans un lieu classique, je me serais certainement situé sur le terrain dc la critique sociale, mais ce n’est pas le cas. Je suis plutôt du côté de la fable, presque de la fiction. C’est tout juste, en voyant le film, si l’on sait où on se trouve…

Le film donne le sentiment que vous entretenez une grande familiarité avec ce lieu, alors que cette proximité n’est pas du tout antérieure à la préparation du film, je crois.

J’avoue que jusqu’ici, l’idée de faire un film sur l’univers psychiatrique ne m’avait jamais attiré. De peur d’être intrusif, d’ériger malgré moi la souffrance en spectacle, de troubler le fonctionnement d’un lieu où les gens qui sont là, viennent pour être en paix. Mais en arrivant à La Borde, j’ai été frappé par cette façon de transformer un asile en lieu d’accueil et de liberté. Les gens y ont droit à être ce qu’ils sont, ils y ont droit à la folie. J’étais séduit, mais ça ne suffisait pas. Au fur et à mesure que j’exposais mes réticences, les gens autour de moi, les pensionnaires, les soignants ont commencé à m’encourager. Et c’est en apprenant l’existence, chaque été, d’un spectacle de théâtre, que je me suis décidé à faire le film, je n’aurais pas pu m’en tenir à une chronique au quotidien. J’avais besoin d’un élément narratif, d’une médiation. Le film traduit cette rencontre qui s’opère petit à petit. Dans les premières images, on est à distance, on est voyeur, mais peu à peu l’espace se resserre.

En même temps, un certain nombre de scènes sont extérieures à ce fil narratif des répétitions théâtrales. Quels choix ont présidé à la composition du film?

Je suis rentré du tournage avec un vif sentiment de désespoir. J’avais accumulé des heures et des heures de film, mais c’est comme si j’avais couru après quelque chose qui m’échappait en permanence. Naturellement, je n’avais plus aucun recul ! Je me suis alors installé au montage, j’ai visionné deux fois l’ensemble des rushes, et j’ai commencé à reprendre confiance, à recentrer les choses. D’emblée, j’ai écarté une très grande part de mon matériel pour ne conserver, comme base de travail, que trois heures de rushes. Avec les répétitions théâtrales, j’avais un fil conducteur, une chronologie. Mais je voulais que le film fasse des allers retours entre le théâtre et les situations plus quotidiennes. J’ai monté le film d’une manière très intuitive, sans faire de plan général de la structure. J’ai réfléchi à la première scène, je l’ai montée, puis j’ai cherché ce qui devait venir juste après, et ainsi de suite jusqu’à la fin. Tout le film s’est construit par associations, d’une scène à l’autre, de façon empirique. Aujourd’hui, je m’aperçois que le résultat final est très fidèle à la note d’intention que j’avais rédigée avant le tournage.

Est ce qu’il avait déjà eu des tournages à La Borde?

Oui, dans les années 60, il y avait eu une émission de télévision d’Igor Barrère et Etienne Lalou, mais je ne l’ai pas vue. En revanche, j’ai vu un film assez court mais extraordinaire sur un danseur japonais qui évolue au milieu du parc, entouré par les gens de La Borde. Et puis, ces dernières années, les spectacles estivaux ont été filmés en vidéo pour qu’il en reste une trace.

On a l’impression dans le film que les pensionnaires sont tout à fait conscients de la présence de la caméra, qu’ils en jouent, et que vous tenez à ce que cette présence soit inscrite dans le film.

L’une de mes réticences, avant de me lancer dans ce projet, était précisément liée au fait de ne pas savoir si certains pensionnaires seraient conscients ou non de la présence de la caméra, du moins de l’impact des images. Je ne savais pas encore que la réalité allait me prouver le contraire, et que cette crainte reposait sur une vision erronée du monde des fous. Exception faite des quelques plans du début, où l’on voit des pensionnaires déambuler dans le parc de la clinique, je n’aurais pas pu filmer les gens à leur insu. Le vrai sujet du film, c’est la rencontre qui s’opère progressivement entre les pensionnaires et la caméra. C’est à dire entre eux et nous, spectateurs.

Si La Moindre des choses n’est pas un film sur l’institution, ce n’est pas non plus un film sur les mécanismes de la folie. Rien n’interroge les raisons pour lesquelles les pensionnaires sont là, le film est d’une grande discrétion là dessus.

C’est vrai que je n’ai jamais cherché à savoir pourquoi ils étaient là, quelle était leur pathologie, ni même s’ils étaient pensionnaires ou soignants. Quand on arrive à La Borde, on ne sait pas toujours qui est qui, parce qu’il n’y a pas de signes distinctifs, pas de blouses blanches, rien qui permette de situer les gens d’un côté ou de l’autre. Bien sûr, chez la plupart des patients, la folie se lit sur leur visage, dans leurs gestes. Mais pour certains, on ne sait pas très bien à quoi s’en tenir, parce que ce lieu accueille aussi des gens comme vous et moi, simplement fragilisés à un moment de leur vie. Aujourd’hui encore, pour quelques uns, je ne sais pas de quel côté ils sont. Je ne leur ai pas demandé.

De toute façon, je n’avais pas l’intention de traquer les gens dans leurs moments d’effondrement, ou de fouiller dans leur passé. Dans le film, lorsqu’il m’arrive de poser une question, je ne sors pas du cadre du travail qui est en train de se faire, au présent.

Il y a malgré tout une scène où passe une grande violence, celle du dessin. Elle peut sembler en rupture avec le reste du film. Avez vous hésité à la garder?

Pour moi, les situations quotidiennes comptaient autant que les répétitions théâtrales. Après tout, le théâtre n’était peut être qu’un prétexte. Il m’a servi de fil conducteur, et m’a donné la possibilité d’être rapidement proche des gens sans avoir à faire intrusion dans leur intimité. La scène dont vous parlez peut sembler en rupture avec le reste parce que je m’y attarde longuement, mais c’est l’une de celles qui incarnent le mieux l’esprit de ce lieu, cette attention de chaque instant que l’on accorde à des petits riens, à des faits, des gestes apparemment sans importance. Ce qui est beau, c’est de voir comment Sophie parvient à imposer son projet : dessiner le portrait d’une autre. Cela passe d’abord par une phase très violente, puis le calme s’établit peu à peu autour d’elle, parce qu’on fait une place à son désir singulier. Théâtre ou pas, il s’agissait au fond de montrer comment on entoure les gens, comment on essaie d’accueillir le désir de chacun, de créer du lien, d’offrir aux pensionnaires l’occasion de garder un contact avec la réalité.

Comment des personnages ont émergé à partir de tout ce que vous avez filmé? Comment avez vous fait pour choisir certains pensionnaires et les construire comme des personnages?

Comme dans n’importe quel lieu, il y a des personnes qui vous touchent, d’autres moins. Il y a des gens qu’on a envie de filmer, d’autres pas. Certains se sont offerts très rapidement. Michel, cet homme que je questionne et qu’on voit souvent, est quelqu’un avec qui une forme de connivence s’est très vite établie. Dès les premiers jours, il nous a accordé sa confiance, et nous a donné quelque chose de lui. Avec d’autres, la rencontre a aussi été forte, mais beaucoup plus lente. Comme Hervé, ce jeune homme blond qui vient regarder timidement, du coin de l’oeil, les premières répétitions, puis qui finira par se faire happer par le théâtre, jusqu’à râler à la fin parce qu’il n’a pas un rôle assez important dans la pièce. Hervé, c’est donc un « personnage » qui évolue considérablement au cours du film, et dont j’ai soigneusement construit la trajectoire au montage, en dosant chacune de ses apparitions. La transformation du rapport que le spectateur entretient avec le film passe beaucoup par lui. À mesure qu’il évolue, qu’il s’ouvre à ce qui l’entoure, notre propre regard se modifie. Peu à peu, une barrière tombe, notre peur s’estompe. Au départ, on a tous des clichés sur la folie. Elle est synonyme de violence, d’incohérence, d’irrationnalité. Le film bat en brèche ces a priori. La folie ne s’oppose pas forcément à la raison. On voit bien que Michel choisit ses mots avec une grande maîtrise. Son discours est parfaitement articulé.

Concernant la pièce de Gombrowicz mise en scène à La Borde, le rapport au texte produit, de ce point de vue, un effet assez sidérant. On pense a priori que les gens qui sont là n’ont aucune prise sur la raison, or ils sont capables de fournir un travail très cohérent de comédiens (apprendre un texte, le jouer…) sur un texte qui, lui, est justement totalement incohérent et irrationnel…

Dans le film, tout se passe comme si la part la plus exubérante, la plus pittoresque de la folie était prise en charge par la pièce. Les pensionnaires, eux, apprennent leur texte, le répètent… Ils entrent de plain-pied dans l’espace du travail et du jeu, et partagent soudain les mêmes difficultés que n’importe quels acteurs. Ce à quoi on pouvait s’attendre dans un asile, comme voir des gens qui disent n’importe quoi, c’est plutôt à Gombrowicz qu’on le doit.

Si la scène du dessin ou la scène de la barbe sont surprenantes, c’est parce que dans la plus grande partie du film, les pensionnaires semblent maîtriser ce qu’ils donnent au film. Ils disposent de la caméra plus qu’elle ne dispose d’eux. Là, dans ces deux scènes, au contraire, vous enregistrez quelque chose qui leur échappe.

Dans les scènes de répétitions théâtrales, ils sont effectivement tenus par la discipline du jeu et par l’ambiance du groupe. Alors que dans les deux scènes dont vous parlez, quelque chose en eux se relâche et s’abandonne. Quand on filmait les répétitions, la caméra amenait les gens à plus de tenue encore. Ils voulaient nous donner une image digne d’eux mêmes.

Y a-t-il une forme de direction d’acteurs dans votre méthode?

Au cours des repetitions théâtrales ou musicales il m’est souvent arrivé de demander aux « acteurs » d’attendre quelques minutes, le temps de nous préparer, ou même de recommencer telle scène, telle chanson, pour en filmer une deuxième prise. C’était accepté par tous. Mais je n’appelle pas ça de la direction d’acteur, d’autant que ce rôle là incombait à Marie, qui mettait en scène la pièce, et à André, le musicien. Hors du théâtre, il y a des situations que j’ai provoquées, ou réorganisées. Dans ces cas là, il ne s’agit pas de demander aux gens de faire quelque chose qui leur est étranger, ni de leur faire rejouer à l’identique une situation qu’ils auraient déjà vécue. Si je filme Michel au standard, c’est parce qu’à l’époque, il assumait cette fonction une heure chaque jour. Quand je filme la scène de la cuisine, où pensionnaires et soignants s’affairent à préparer le repas, je l’annonce dès la veille. Cela permet à ceux qui ne veulent pas être filmés de ne pas y venir ce jour là. A l’inverse, je vais solliciter certains, leur demander s’ils acceptent d’y venir, dans l’idée de donner plus de poids à leur « personnage ». Pour reprendre la comparaison que vous faisiez entre la démarche de Wiseman et la mienne, j’ai le sentiment que sa position est beaucoup plus neutre, à distance, moins interventionniste que la mienne. Il incarne pleinement le documentaire, version réalité brute. Chez moi, il y a davantage d’interactions avec les personnes que je filme, une forme de proximité, une confiance nécessaire. « Capter le réel », pour moi, ça ne veut pas dire grand chose. Le réel n’est qu’une reconstruction, une relecture du monde, quelque chose dont on s’empare et que l’on questionne avec sa sensibilité, ses fantasmes, les histoires qu’on a en soi et qu’on projette.

Il y a de toute façon une dimension de récit dans le film.

Mon désir était de raconter une histoire et je voulais, peut être pour conjurer ma propre frayeur, que cette histoire contienne une part de gaieté. Pour chacun de mes films, il s’agit d’aller du côté de la narration, et d’échapper à cette approche pédagogique qui condamne presque toujours sa portée cinématographique. Je m’empare d’une histoire vraie, celle des gens que je filme à un moment précis, et la leur restitue sous une autre forme, à travers ma vision personnelle, en essayant de ne pas trahir au passage la confiance qu’ils m’ont faite en me livrant une part d’eux mêmes.

On est également frappé par la mélancolie du film. Cette mélancolie n’est pas spécialement liée à la folie des gens qui sont filmés, ni à leur vie à La Borde qui semble d’une grande douceur, mais réside plutôt dans le rythme du film, son rapport au temps. A travers le rythme d’une saison, il transmet de façon très forte le sentiment du temps qui passe et on sent sourdre une mélancolie très profonde derrière la douceur.

Ce sentiment vient sûrement du temps qui passe, mais peut être aussi de la nature… L’une des premières choses qu’on remarque à la Borde, c’est la forte présence des arbres. Si les pensionnaires ont fui la société, ils n’en ont pas moins un rapport au monde, à la nature, au temps, à l’espace… Je voulais que le film traduise cet espace temps différent. D’où ces longs plans sur les arbres agités par le vent. D’où également la scène de l’orage. C’est beau, un orage, mais ça remue au plus profond. Et le tonnerre qui s’éloigne, c’est un instant de pure mélancolie, comme une chose qui n’en finit pas de mourir. La mélancolie est peut être aussi le propre du théâtre, avec l’euphorie liée à la préparation d’un spectacle, et la retombée qui suit la représentation.

N’avez vous pas eu peur de donner une image idyllique de la folie?

Je crois qu’il y aura toujours des gens pour qui le film ne montre pas assez de souffrance, ni cette part de pittoresque à laquelle on s’attend dans un film sur les fous. Ça fait partie des clichés. Je n’ai pas cherché à montrer cet endroit sous un jour paradisiaque, mais c’est vrai qu’à La Borde, on est frappé par l’ambiance, ce côté hâvre de paix, à l’abri de la violence du monde. Par ailleurs, c’est un lieu de soins, et les médicaments créent une certaine torpeur, un ralentissement général qui contribue à ce sentiment d’apaisement. Il se peut que le film esquisse la question de savoir si un lieu comme celui là n’est pas aussi un piège pour ceux qui y viennent. S’ils s’y sentent protégés, auront ils envie d’en sortir un jour ? Je crois que cette question n’appelle aucune réponse. Tant mieux, après tout, si les gens y sont traités.

II n’y a dans le film aucune présentation du lieu, aucun souci pédagogique; n’est ce pas courir le risque de perdre le spectateur?

Au contraire. C’est ce qui lui donne un petit air de fiction. On ne sait pas trop où on est. Il y a ce château, ces bois, ces corps tordus par la folie, la musique, ces costumes de théâtre faits de bric et de broc… On est à l’écart du monde, un peu comme dans les contes. En même temps, tout y est bien réel. C’est un endroit doux et violent. Un lieu de souffrance, de détresse, mais aussi de réconfort et de soins. Ce n’est pas tant un film sur La Borde qu’un film grâce à La Borde. Il est probable qu’en allant voir le film, une partie des spectateurs saura où il s’est tourné. Mais pour les autres, cela n’a pas d’importance. Ce qui compte, c’est que l’on voie que ça existe.

Tout le film travaille sur l’indiscernable : les patients qu’on confond avec les soignants, ce lieu dont on ne comprend pas trop comment il fonctionne, enfin la folie dont on n’est plus très sûr de savoir ce qu’elle est à l’issue de la projection.

C’est sûrement ce qui rend le film dérangeant. Certains pensionnaires n’ont pas l’air malades. Ils ne hurlent pas leurs angoisses. En plus, je ne dis pas aux gens ce qu’il faut penser de cet endroit, ou de la psychiatrie. Je ne dénonce rien. Je m’en tiens à faire un film avec des gens, en espérant que l’épaisseur singulière des êtres humains prendra le pas sur les a priori qu’on peut avoir sur eux. J’essaie aussi de faire rire. On rit beaucoup, avec les fous. Depuis quand ces gens là n’auraient ils pas d’humour, y compris sur eux mêmes ? Le Pays des sourds obéissait à une démarche semblable. On part tous du préjugé selon lequel un sourd est un triste handicapé. Mais le film opérait un renversement, il venait nous montrer, entre autres, leur extraordinaire richesse linguistique.

Qu’est ce qui a changé dans votre méthode depuis votre premier film, à la fin des années 70, La Voix de son maître ? Qu’avez vous le sentiment d’avoir appris?

Dans La Voix de son maître, il s’agissait, pour Gérard Mordillat et moi, de porter un regard analytique et critique sur ce que l’on montrait. Le film visait à décortiquer le discours patronal, et reposait sur un dispositif théorique. C’est un film réalisé à deux, et dans ce genre d’entreprises, il y a un côté dénominateur commun, chacun reste un peu sur son quant à soi. Aujourd’hui, j’avance bien davantage avec mes sentiments. La première fois que j’ai atterri à La Borde, Jean Oury et plusieurs soignants ont entrepris de m’expliquer certaines choses. Je les ai arrêtés très vite, je ne voulais pas m’embarrasser de notions théoriques sur la folie ou je ne sais quoi. Je préférais découvrir les choses par moi-même, me faire ma petite idée. J’aime bien me mettre dans cette position là. Si on s’appuie sur de la théorie, on n’est plus du côté du cinéma mais de la pédagogie et du didactisme.

Le film est tourné en super 16 et gonflé en 35. Si vous n’aviez pas eu un budget relativement confortable, vous auriez pu faire le film en vidéo?

Je ne crois pas. Même si j’avais dû le faire pour la télé, j’aurais choisi le support film. Je n’aime pas la vidéo. Ça s’efface. C’est peut être idiot mais, même pour le montage, je préfère rester en pellicule plutôt que de monter en virtuel, comme on le fait de plus en plus. C’est parfois un peu fastidieux, mais j’aime ce côté artisanal. Le cinéma, c’est la mémoire, tandis que la vidéo, c’est l’effacement. La télévision, ça sert à faire le vide. C’est une machine à écerveler, à effacer la mémoire par couches superposées : chaque image y recouvre la précédente en un flot ininterrompu. Il faudrait arrêter ça… Quand il m’arrive de faire un film directement pour la télé, comme Un animal, des animaux, mon approche ne change pas. Je ne vais pas me mettre à faire des plans plus serrés. Je crois que mes films sont atypiques à la télé, parce que très silencieux, en plans larges… La télé a horreur du vide et du silence. Elle est plus proche de la radio que du cinéma. Il ne faut jamais que ça s’arrête, ça doit parler tout le temps. D’ailleurs, la radio crée plus d’images que la télé. Au moins, elle laisse une place à l’imaginaire.

Dans le domaine du documentaire, même si vous n’êtes pas attaché à cette désignation, se pose le problème de trouver les moyens de faire du cinéma en dehors des lois de la télévision. Vous avez la chance que vos films soient faits comme des films de cinéma, Pensez vous que cette façon de produire des documentaires soit menacée?

Depuis quelques années, on assiste en effet à un retour des films documentaires en salles. A côté de Marcel Ophuls et Depardon, il y a Robert Kramer, Claire Simon, Denis Gheerbrant, et maintenant Hervé Le Roux… Au total, une dizaine de films par an. Est ce que ça va continuer? Je le souhaite ardemment, mais ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Pour la plupart des décideurs, le documentaire doit rester un genre télévisuel, ce n’est pas du cinéma, puisqu’il n’y a pas d’acteurs. C’est nul ! Prenez Coûte que Coûte : c’est l’un des plus beaux films à suspense que j’ai vus ces dernières années ! Ce qui est frappant, c’est que du côté de la fiction, il y a tout un courant qui se rapproche du cinéma documentaire. Regardez La Promesse, ou ce que fait aujourd’hui Alain Cavalier… Le cinéma qui m’intéresse le plus travaille souvent sur ces zones frontalières entre fiction et documentaire.

Avez vous déjà imaginé poursuivre votre démarche par le biais de la fiction, avec des acteurs et des personnages inventés?

Ça me tente parfois, et ça me fait peur. Je crois que si je me retrouvais avec un scénario dialogué entre les mains, je serais un peu bloqué. Ou je deviendrais aveugle ! Je crois que je suis un peu comme le coucou, cet oiseau qui vient pondre ses oeufs dans d’autres nids que le sien et les fait couver par d’autres oiseaux. J’ai besoin des autres pour parler de moi même. Il faut que je m’empare de leurs histoires pour raconter un peu des miennes. Je ne sais pas si je pourrais le faire de manière frontale.

Votre film a t il été montré à La Borde?

Avant le mixage, j’ai montré le film à Jean Oury et quelques soignants pour m’assurer qu’il n’y avait pas des scènes qui pourraient se retourner violemment contre tel ou tel patient. Oury m’a tranquillisé. On a organisé deux projections à Blois, la ville la plus proche, pour les pensionnaires, leurs familles, les soignants. Passées les dix premières minutes, où les gens étaient tout à la découverte de se voir sur l’écran et de se reconnaître les uns les autres, ils sont vraiment entrés dans le film et m’ont donné l’impression de le voir dans son entité. Ils ne se sont pas arrêtés à leur propre image. A l’issue de la projection, Hervé était là, dans son coin. Je suis allé le voir, et je ai lui demandé ce que ça lui avait fait de se voir sur l’écran. Il m’a répondu que ce n’était pas ce qui l’avait le plus frappé, parce qu’il s’était déjà vu dans un miroir. Je lui ai donc demandé ce qui l’avait le plus frappé. II m’a dit : « Dans le film, il y a de l’échange ». « Entre quoi et quoi ? », ai je demandé. « Entre la souffrance et les moments de gaieté ».

Télérama n° 2460 - 5 mars 1997

Télérama : Vous connaissiez la clinique de La Borde avant d’y aller réaliser votre film ?

Nicolas Philibert : Je la connaissais de nom, on en avait beaucoup parlé dans les années 70. Des amis m’ont suggéré d’y aller voir. Mais j’ai mis huit à neuf mois avant de franchir le pas. J’avais peur de me confronter au monde de la folie, d’y laisser des plumes. J’avais surtout peur de troubler la tranquillité d’un lieu que son fondateur, Jean Oury, a défini comme un asile, au sens premier du mot : un abri contre le danger.

Quelle a été votre première impression ?

J’ai été frappé par le respect et l’accueil des gens et, aussi bizarre que cela puisse paraître, par l’atmosphère de liberté. On a vraiment le sentiment d’être dans un lieu de tolérance. Sans murs et sans blouses blanches. Les « fous », eux mêmes, sont tolérants vis à vis des autres.

Vous avez décidé aussitôt de faire le film ?

Non, pas tout de suite. J’y suis retourné cinq ou six fois. J’avais encore des réticences. J’en ai parlé. Les pensionnaires me disaient: Ce n’est pas parce qu’on est “fous” qu’on va faire n’importe quoi. On est fous, mais on n’est pas idiots ». Cela me confrontait à mes propres préjugés, et, finalement, j’ai eu envie de faire le film à partir de ça.

Vous privilégiez les répétitions de la pièce de théâtre de Gombrowicz. Pourquoi ?

Dans une simple chronique au quotidien, la caméra serait venue troubler une intimité. Là, ces gens participaient à une représentation théâtrale : c’est qu’ils voulaient bien se montrer. Un film devenait possible. On a commencé par filmer les répétitions, dans un coin du parc. Après seulement, on a élargi le champ d’action…

Quoi qu’il en soit, vous « volez » un peu de cette intimité ?

Oui, mais, en faisant du théâtre, les pensionnaires se trouvent dans un espace de travail et, donc, acquièrent une forme de dignité. Ils s’engagent, ils donnent quelque chose : la réplique, une gestuelle, le meilleur d’eux mêmes. Pour un temps, on partage ce même espace de travail : moi, je tourne, eux, répètent. Un lien se crée.

La folie incluse dans la pièce de Gombrowicz relativise la folie des pensionnaires.

Dans cette pièce, on découvre la part la plus pittoresque de la folie. Et, face au texte, beaucoup réagissent avec un certain humour, une ironie étonnante. Michel, par exemple, manifeste une grande lucidité quand il dit : « J’aime surtout le troisième acte parce que les réparties sont complètement déboussolées, ça me console ! » Peut être qu’avec une autre pièce le film aurait eu une tonalité différente.

Vous demandiez à chacun s’il voulait être filmé ?

N.P. : Très vite, il a été admis qu’on serait tous les jours aux répétitions. Le sachant, les pensionnaires venaient ou non, selon leur forme, leur envie, leur peur du moment… Pour les scènes d’intérieur, on indiquait sur la « feuille de jour » de La Borde où tournerait l’équipe ciné le lendemain. Chacun pouvait donc éviter l’endroit s’il le souhaitait.

Y a t il eu des refus ?

N.P. : Oui, mais la plupart des pensionnaires m’ont fait comprendre que cela ne les dérangeait pas. En fait, cela se décidait au jour le jour. Il y avait ceux qui, le lendemain, regrettaient : il fallait leur parler… Et puis d’autres qui ont mis longtemps avant de se décider. Je me souviens en particulier d’une jeune femme qui faisait des détours incroyablement longs dans le parc pour nous éviter. J’ai été la voir pour la rassurer, lui donner ma parole que je ne la filmerais pas. Petit à petit, elle a osé s’approcher. Et le dernier jour de tournage, elle est venue, droit dans l’axe de la caméra. J’ai aussitôt coupé. On s’est regardés. In extremis, elle voulait être filmée pour une déclaration. Elle s’est assise dans l’herbe et a commencé à parler. C’était très émouvant.

Dans le film, vous ne présentez personne. Il n’y a aucun commentaire, ni sur le lieu ni sur ses habitants..

C’est un parti pris que j’avais déjà dans mes précédents films. J’essaie de raconter une histoire avec des personnages auxquels je m’attache. Chaque fois qu’on investit un lieu, on découvre des hommes et des femmes, fous ou non, qu’on a envie de filmer plus que d’autres. Mon propos n’était surtout pas de présenter des « échantillons » de pathologie. J’ai choisi les personnages de manière intuitive, en fonction des liens qui se sont créés.

Faute de repères, le spectateur risque d’être parfois perdu. Il arrive même qu’on confonde soignants et pensionnaires…

Cette incertitude peut dérouter, en effet, mais c’est un risque que j’ai pris délibérément. Quand la souffrance de l’autre est désignée, elle a quelque chose de rassurant pour soi même : on se dit qu’on n’est pas comme ça. S’il y a doute, cela signifie que la frontière est parfois fragile ; que chacun de nous peut basculer. Cela veut dire aussi qu’il y a de l’étranger en chacun de nous.

Cependant, vous ne défendez aucune thèse dans votre film.

Non, il n’y a pas de théorie. Et j’ai tenté d’éviter aussi bien la pitié que la glorification des fous. Si à La Borde des pensionnaires sont d’anciens soignants et des soignants, d’anciens pensionnaires, si on a parfois une impression de frontière floue, cela ne veut pas dire, cependant, qu’il n’existe aucune différence entre les fous et nous. La différence est bien réelle. Aujourd’hui, un certain discours consiste à nier les différences ou, au contraire, à les idéaliser. Pour cette raison, je n’aime pas beaucoup Le Huitième Jour (1). Quand Pascal Duquenne dit sa douleur de ne pas être comme tout le monde, Auteuil lui répond : « Non, tu n’es pas comme les autres, tu es mieux que nous. » Sous-entendu : les trisomiques sont dans la pureté ou la vérité. C’est inacceptable.

On voit certains personnages évoluer au cours du film.

Oui, Hervé, par exemple, celui qui est sur l’affiche. Au début du film, il paraît très lointain, sur une autre planète. Il s’exprime par onomatopées ou par borborygmes. Et, peu à peu, il se fait happer par le spectacle des répétitions. Sa première parole articulée vient au bout d’une heure de film. Tout d’un coup, il se tourne vers moi et demande : « C’est du noir et blanc ou de la couleur? » Jusque là, le spectateur pouvait se demander s’il était capable de parler.

Avec Claude, autre « personnage » fort, l’approche paraît très difficile…

Au début, je ne savais même pas s’il avait conscience que je tournais un film. Et puis, un jour, il s’est approché de moi avec une extrême lenteur, s’est arrêté et m’a dit : « C’est de la Kodak ? » J’étais bouleversé : c’était la première fois qu’il s’adressait à moi de manière cohérente. J’ai eu alors envie d’en faire un des personnages centraux.

On peut vous reprocher de montrer une réalité sans crises graves, en somme, d’idéaliser un peu la vie à La Borde.

La violence ne se traduit pas toujours par des grands gestes ou des hurlements. Elle est contenue, certainement, par les médicaments et aussi par la présence de la caméra. Mais elle est perceptible. Je ne voulais pas ériger la souffrance en spectacle. Je ne suis pas rentré dans les chambres, je n’ai pas enregistré les cris, je n’ai pas filmé de crise. C’était un principe éthique, si l’on veut : si je l’avais fait, j’aurais détruit la confiance qui m’était accordée.

Mais cette réserve, cette pudeur peuvent apparaître comme une forme de neutralité un peu « lâche »…

J’avais certainement envie que le film dégage une impression de gaieté. Pour autant, je n’ai rien occulté. La violence se perçoit sur des choses très ténues. Ce n’est pas un hasard si le film s’appelle La Moindre des choses. La scène où Claude se fait couper la barbe ou celle avec la pensionnaire en train de dessiner sont pleines de mille détails, avec des moments d’apaisement, de violence saugrenue puis, de nouveau d’accalmie…

La fin du tournage a dû être douloureuse pour tout le monde. Comment l’avez vous vécue ?

Il était convenu de ne pas arrêter brutalement. On est restés encore une semaine, après la représentation. Je suis revenu pour préparer les gens à recevoir le film, à accepter la dure loi du montage. J’y suis retourné ensuite pour l’affiche. On en a parlé ensemble et j’ai gardé certaines idées : par exemple, les contours flous autour du personnage. Un pensionnaire m’avait suggéré d’écrire, en guise de slogan : « On n’est pas fous, on est flous. » Et un autre a renchéri : « On est tous un peu flous…»

Les pensionnaires ont vu le film. Comment avez vous analysé leurs réactions ?

Ils ont regardé le film sans plus ni moins de narcissisme que n’importe qui. Ils m’ont dit des choses très belles. Ils m’ont aussi offert un cahier où chacun avait écrit quelque chose. Les premiers mots sont : « Pour toi, Nicolas, de la part de ceux qui sont un peu trop fous, vers ceux qui ne le sont pas assez. »

(1) Film de Jaco Van Dormaël, avec Daniel Auteuil et Pascal Duquenne qui ont obtenu le prix d’interprétation ex aequo au dernier festival de Cannes.

(2) Télérama n° 2448 du 11 décembre 1996.

Les Cahiers du Cinéma n° 511 - March 1997

Every Little Thing. A meadow on the edge of a wood. They are there, haggard and apparently cut off from the world, zombies beneath the blistering sun, frozen in the dazzling light of some terrible eternity. This is how we find the mad people and this is exactly how we shall leave them. In between the two, there is a film, a sort of breach, opened and closed on this certainty: madness, this block of time and petrified, blinding light, is a place that we cannot enter with the (unhealthy) desire of seeing what it looks like or with the (generous) hope of easing the pain of what it appears to be. It’s a burden that we cannot bear for those who put up with it. We are either on the outside or the inside. But opening a breach in that certainty is the least one can do. With Every Little Thing, Nicolas Philibert treads a narrow path. At once rejected by madness, that presents its “unfilmable” nature to him as an impressive, paralysing and despairing cliché (the zombies), the filmmaker tackles this impossibility head on and does not attempt to get around it by filming, for instance, the supervision of madness. The clinic of La Borde, where Every Little Thing was made, is nonetheless a place where the question of psychiatric care finds different answers, far from the clichés, and stirs up ideas that it would be fascinating to see at work. We shall in fact see them, but in passing, almost outside the frame, without any commentary and without “patient supervision” providing the axis for our gaze. Every Little Thingbegins where the cinema has lost its bearings and can no longer follow its own footsteps: neither a documentary on madness, nor a record of a psychiatric institution, the film has to find another reason to exist in the presence of those who have lost all reason. A magnificent project, both modest and ambitious, and that will be followed through with a humility that reveals the highest aspirations, with a faith in these people whose beauty can be revealed by the cinema.

At La Borde, Nicolas Philibert opens a potential space for the film by focusing on a simple thing that, when it is touched by the eyes, signifies a fine victory: presence. Presence is what escapes madness and madness is the place that the presence of the inmates at La Borde escapes to, where they lose themselves without warning. And so they don’t really care about being filmed in this exile that we imagine as a gaping chasm of distress and sorrow; they are no longer there. This indifference and impassivity are things that Nicolas Philibert fights against because what he puts into the act of filming, more than any other filmmaker perhaps, is the staunch determination that things should matter, on either side of the camera, that there should be a presence. Guided by this basic and essential requirement, Every Little Thing follows the sustained movement, increasingly broad and extremely beautiful, of a victory won, inch by inch, over absence, over the realm of madness. Each face looked at appears more and more inhabited, each person that appears before us at a given moment faces him or herself. The whole film relates the process leading to this presence as a story written with pain and joy. After seeing a bearded man with dishevelled hair, we shall wonder if he was there or not, if he was withdrawn into himself because of chronic bad humour or if he was cut off from himself by pain. The scene in which he has his beard trimmed gives a terrific intensity to this enigma: Philibert awaits the moment when the man’s mask will fall, when he will reveal himself as he truly is but that moment is fleeting or impossible to grasp. And when a boy, whom we have always seen distanced from everything and everyone, suddenly turns to the camera to ask Philibert if he is filming in black and white or in colour, the mask of madness falls for just a second. The film opens up this space again and again; it makes this moment linger more and more until it receives reality in return through the words spoken by Michel: he says that he “floats a little” (but that he fears nothing because “at La Borde, we’re all together and you’re with us now too.”) In following its narrow path, Every Little Thing casts a piercing gaze in order to perceive, within madness and protected by it, the place occupied by this presence shared “together”.

(…)