What does the Louvre look like without the public?

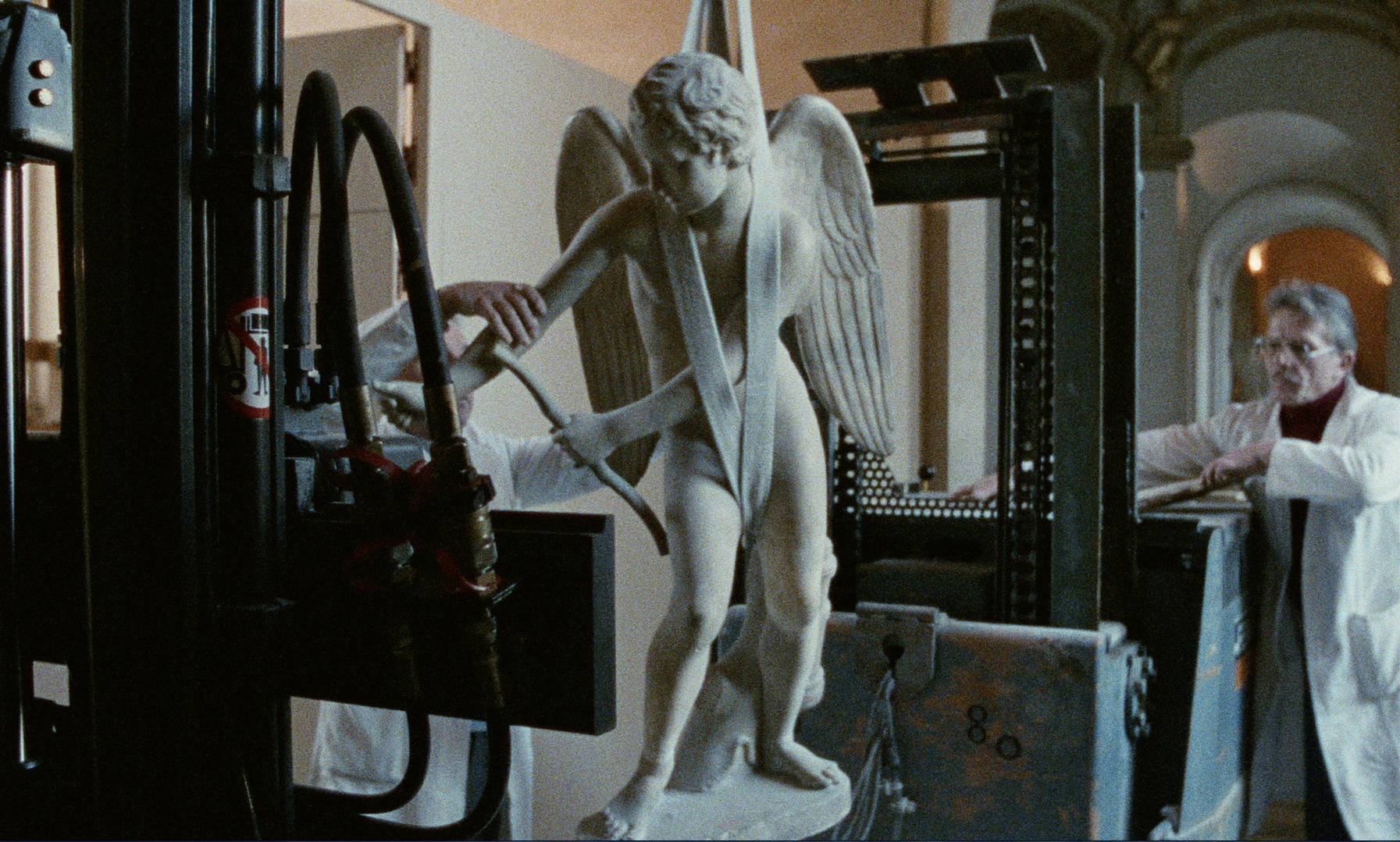

For the first time, a great museum lets a film crew get behind the scenes: the staff are hanging paintings, reorganizing rooms, moving works around, the guards are trying on their new uniforms…

Little by little, characters appear, more and more of them, crossing paths and slowly weaving the threads of a narrative.

Miles of underground passages… A sequence of scenes that let us in on the secrets of a museum… Stacks and reserves containing thousands of paintings, sculptures and objects… Places off limits to the public…

A film blending the humdrum and the outstanding, the prosaic and the sublime, the comical and the dreamlike…

The discovery of a city within a city…

When the life of a major institution attains the realms of fiction.

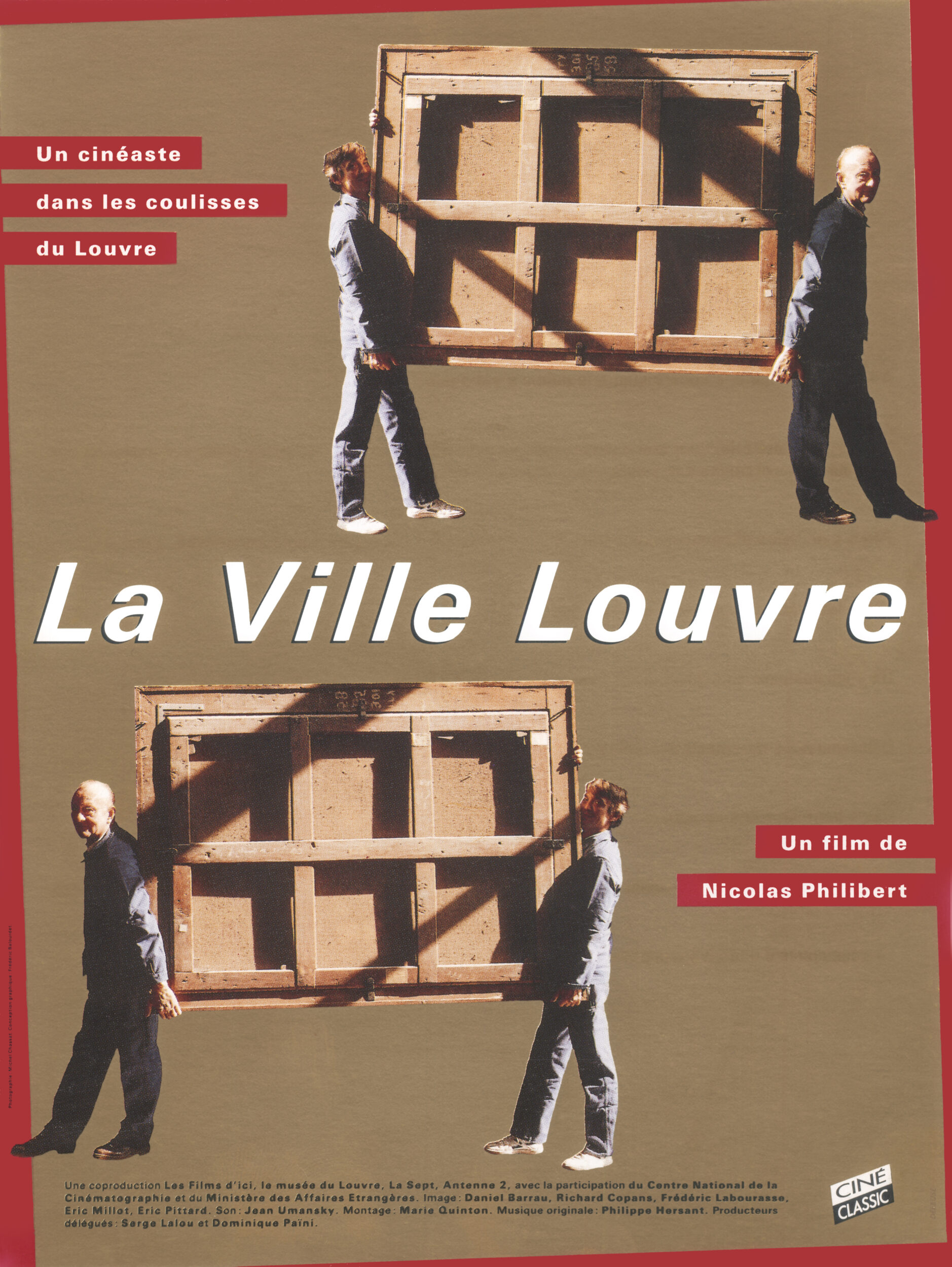

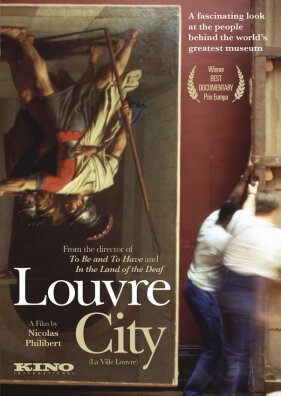

Camera Richard Copans, Frédéric Labourasse, Eric Pittard, Eric Millot, Daniel Barrau • Sound Jean Umansky • Editing Marie Quinton • Original score Philippe Hersant • Director’s assistant Valéry Gaillard • Producers Serge Lalou, Dominique Païni • A coproduction Les Films d’Ici, La Sept, Antenne 2, the Louvre Museum • With the participation of the Centre National de la Cinématographie and the Ministry of Foreign Affairs.

• Prix Europa, « Meilleur documentaire de l’année »,1990 • Prix Intermédia, Cinéma du Réel, Paris, 1990

Distribution & international sales : Les Films du Losange

French release : november 1990

“ I filmed the people in the Louvre the way you might filmed a ballet ” by Nicolas Philibert

Originally, there was no question of making a film. People had suggested that I simply come and make a record, for the museum, of the movement of a few works which, because of their very size, promised to be spectacular: those huge canvases by Charles Le Brun that you see in one of the opening sequences of the film being taken out of the reserves, rolled around wooden cylinders.

This “commission” involved just a day of shooting. But, on my own initiative, I decided to go back the next day, with a hunch that something outstanding was in the offing. It was late 1988, at the beginning of the colossal transformation process that was completed many years later in the form of the Grand Louvre. They were starting to refurbish and reorganize rooms and collections, the Pyramid was under construction… After years of semi-dormancy, the monster was stirring and many works were being taken out of the reserves.

So I went back the next day, and the day after… and so on for two or three weeks, with a small crew, being as discreet as we possibly could: we weren’t supposed to carry on filming and we didn’t have any kind of official authorization. This meant playing an endless game of hide and seek with the administration. Luckily, in the rooms where we filmed, the curators were too busy to ask us anything about what we were doing. Throughout that whole period we nevertheless had two guardian angels: Serge Lalou (Les Fims d’Ici) who was starting out as a producer, and Dominique Païni who was in charge of the Museum’s audio visual department at that time. Both of them supported and encouraged me, convinced that we had to continue at all costs.

Of course, we didn’t have any financing. We therefore had to suspend shooting fairly rapidly. Especially as we were shooting on film stock – super 16 – and recording a huge amount of material. I then moved to the editing room, made a rough cut from a selection of the dailies that gave a fairly clear idea of what the final film would be like and then Serge and I started looking for co-producers. At the same time, Dominique Païni went to see Michel Laclotte, the director of the Louvre, and displayed such enthusiasm that we obtained the “official” authorization to keep shooting.

With hindsight, I think that if I had taken the traditional track, involving submitting a written project to the authorities concerned, this film would never have seen the light of day. I had made a bit of a name for myself in the closed circle of “mountaineering films” but I was unknown in the museum world and I don’t see why the Louvre would suddenly have granted me something that no museum in the world had ever granted until then: the right to film its hidden side.

But Michel Laclotte, clearly won over by the comical an impertinent nature of our first dailies, generously allowed us to continue. And so we returned to the belly of the Louvre, not only with the necessary authorizations but also with the guarantee that we weren’t working for nothing.

We stayed there for almost five months, filming on average two days a week.

As soon as the door of a workshop opened, we would slip inside… We had to be very mobile and ready to follow people from one end of the Museum to the other at any given moment. We had incredible freedom and, apart from the scenes shot at night and one or two forays we made into the reserves, museum guards never accompanied us.

We never used artificial lighting, thus remaining as flexible as possible, and also so that our “actors” would retain all their spontaneity in front of the camera. Most of the scenes were filmed live, but there were also sequences and actions that I organized and staged for the requirements of the film, such as the scene where firemen go to the help of somebody who is hurt, and that long journey by the archaeologist, through the Museum’s basements, into the reserves to deposit a tiny ceramic. To give the scene a comical effect, the size of the object she was carrying so carefully had to be inversely proportionate to the length of her journey. I also asked her to wear high-heeled shoes so that the noise of her footsteps would reflect the type of floors in the different areas she crossed: marble slabs, wooden parquet, carpets, rough cement and, at the very end, in the deepest basements, bare earth.

I had decided never to film the works for their own sake, outside the “working” relationship that the people who keep the Museum alive have with them. Curators, installers, stone-cutters, frame-gilders, cleaners, guards, etc. Moreover, I was determined to avoid filming the public in order to give the audience the feeling of being a privileged onlooker of everything that it would see. So we had to be forever juggling with the opening hours and the different areas of the Museum to avoid the throng of visitors.

I hadn’t adopted a didactic approach. There was no question of adding a commentary to the images. The simple succession of scenes would suffice to relate the vibrant life of the museum during this remarkable stage in its development. I therefore constructed the film around a multitude of often disparate and unexpected activities, characters and places that, as a whole, ended up telling a single story.

The film unfolds in a highly narrative manner, as if this were a fiction work. It combines two time-frames by superimposing them: the time-frame of a day – from the night patrol to the three chimes of the clocks – and the much longer time-frame of the first stage of renovation as the works are hung for the reopening of the rooms. As far as the soundtrack was concerned, I dealt with it in such a way that it describes the space of the Museum and gives the whole film its humorous dimension.

Oddly enough, the hardest scenes to shoot were the portraits of the guards – that collection of intense eyes and gazes, in which all barriers suddenly come tumbling down.

At the end of the day, Louvre City is neither an art film nor a sociological report on the various skills and crafts that make the Museum work. I was eager to tell a story based on living material and I wanted to transfigure reality. I filmed the people in the Louvre the way you might filmed a ballet.

Texte paru dans Histoire de produire : Les Films d'Ici, ouvrage publié à l'occasion de la rétrospective consacrée aux Films d'Ici, Infiniti Festival, Alba (Italie) - March 2004

Article taken from “Histoire de produire, Les Films d’Ici”, a work published for a retrospective devoted to the production company Les Films d’Ici, at the Infinity Festival, Alba (Italy) – March / April 2004.

La Ville Louvre isn’t a documentary on the Louvre Museum. La Ville Louvre is a fantasy film, a musical, a political pamphlet, an action movie, a comedy, and a lot of other things too. Anything you like but a documentary on the Louvre Museum. It begins with rhythmical sounds like hammering, flashing lights, shapes making up a sort of Rorschach test. And then come motion and movements that more or less match, synchronizing in a perceptible or imperceptible manner.

Hey! Look! Three umbrellas. What are they doing here? They’re The Umbrellas of Cherbourg, those of Singin’ In the Rain, a quick, merry and discreet reference in passing. Musicality and bodily movements form the lively and joyous foundation of this style of cinema. A sea monster approaches, giving off beams of light. Machines, and heavy, solid materials respond to the injunction imposed by the centuries that, without kicking up a big fuss, nonetheless look down at us from the tip of the invisible pyramid. “It’s not so hard, Fragonard!” All set, the huge painting flies off at the end of its apple green and deep purple straps – a homage to Jacques Demy! We are in the world of choreography, a ballet of material and pulsations that tries to take shape with the help of broad-shouldered men in overalls.

This shape is that of a body, perceived without ever being shown, a mere glimpse of one part allowing us to imagine it in its entirety. A huge body with its organs, arteries, nervous impulses and illnesses. We can see it as a social body that contains buildings, human beings of every kind, objects bequeathed by other humans, now deceased, and where yet other humans often feature, the same one at times, or not the same one but with a similar name (Diana the huntress and Diane de Poitiers, for example). This body will never be named once in the course of a film in which nothing is presented in a didactic or explanatory manner. This is the Louvre Museum in Paris, France, at a time when Michel Laclotte was its director and when Dominique Païni created a national museums cinematic service (worth a lot more than the French army’s similar organisation). This body is also a museum, the museum, a major cultural institution, an institution.

Nicolas Philibert never gets ahead of what he films. He doesn’t know what to think of an unusual or impressive situation. Or at least he makes sure that he doesn’t say so. He opens his eyes and his ears. He sees the blue of the cleaner’s overalls and the blue of the Holy Virgin’s robes in a painting. He hears the running feet of the heroes of Bande à part in the firemen’s training. He looks for Belphegor without finding him behind hidden doors, trapdoors that open up in the ground, and concealed staircases. No need to invent stories: they are here, hundreds of them. A corner of a painting, for instance, can fuel the imagination as a cultural gem, but also as a souvenir of movies relating the theft of paintings from museums. There is no need to say that we like painting or that culture is important. The images on the screen are the perfect confirmation of that.

La Ville Louvre tells a story. Or, if you prefer, outlines a treatise in economics. The film relates the movements required to create the immobility of museums, what one has to take from the present to give eternity to the works of the past, all the physical and technical work that goes into a spiritual and artistic project. Because the film is indeed one long song of love, admiration and gratitude to the decision of the French Revolution to throw open to the people the king’s palace while giving them access to works of art belonging to the aristocracy. This is what Philibert films but in a strictly materialistic manner, simply outlining the procedures and work that go into this arrangement with time and matter. This is the daily existence of men and women without whom a great idea never becomes a reality.

To film all this, one must nonetheless respect one basic rule: no metaphors. That’s a tough requirement to meet when you’re filming in the world’s greatest storehouse of visual symbols. This black marble slave carried by two workers dressed in green along the banks of the Seine while a female curator in a business suit walks along in the same shot, what does that mean? Nothing, everything, anything you want. It’s the same with each shot. The poetic power of the images is greater than any words. In this tidal wave of imagination that is proportional to the apparent simplicity of the situations, the surrealistic gunshot of a young woman in scarlet shorts and the difficult and knowledgeable positioning of canvases that will cover a wall of a small room in the 18th century French art department conspire together within the merry musicality of the cinematic composition. Until the final “canto”, a capella, that reflects – as is only right – two galleries of portraits: human beings in the paintings, human beings in the museum. All of them are motionless: the movement and rhythm exists between them. The whole world lies therein.

Muséart - Novembre 1990

On a plutôt l’habitude de voir le Louvre en peintures ; on pourra bientôt le voir au cinéma. De décembre 1988 à juin 1989, pendant les grands déménagements précédant l’ouverture de la Pyramide et tandis que le personnel prend peu à peu possession des nouveaux espaces, Nicolas Philibert et son équipe ont filmé les coulisses du Grand Louvre. Ce documentaire d’une heure vingt cinq, diffusé en avril dernier par La Sept, sort le 21 novembre en salle et sera rediffusé par Antenne 2 le 3 décembre. Cela n’est que justice : Nicolas Philibert a réussi le tour de force de faire mentir Cocteau qui voyait dans la patine la récompense des chefs d’oeuvre. En huit mois de tournage, et pas moins de cinq mois de montage, sans autre éclairage que la lumière du jour, le réalisateur a prouvé combien une investigation cinématographique pouvait être heureusement décapante et révéler des chefs d’oeuvre mais aussi des lieux aussi mythiques que La Grande Galerie, la salle des Caryatides, l’escalier de la Samothrace dans leur vérité nue.

Ce n’est pas à une visite guidée que la caméra nous convie aucun commentaire, aucune interview, pas de public massé devant les toiles – mais plutôt à une visite par effraction dans les coulisses du musée, un jour de fermeture. Là l’insolite est au rendez-vous, le cocasse aussi, souvent la poésie : un acousticien tire au pistolet entre un Poussin et un Le Nain, une équipe effectue une ronde de nuit parmi les toiles et les sculptures, un pompier donne un cours de bouche à bouche, une gardienne chante, on époussette Mona Lisa, une immense peinture de Le Brun est déroulée pour la première fois depuis vingt cinq ans et tombe en lambeaux, un restaurateur restaure, un cuisinier cuisine, un conservateur conserve… Toute la chorégraphie des gestes quotidiens est alors saisie, révélée, décomposée. La caméra se fait indiscrète pour assister à l’essayage par les gardiens de leurs nouveaux costumes Yves SaintLaurent, ainsi qu’aux exercices musculaires du personnel dans la salle de gymnastique et aux hésitations (bien compréhensibles) de Jean Pierre Cuzin, conservateur au département des peintures, lors de l’accrochage des bambochades de Sébastien Bourdon.

Cependant les oeuvres, d’objets de contemplation, deviennent acteurs véritables, habités d’une inquiétante étrangeté. On les déplace, on les treuille, on les sort de caisses et pourtant ce sont elles qui semblent régner sur le vaste univers des coulisses et des réserves : elles sont les rois fainéants d’un peuple tout entier occupé à leur culte. Le soin apporté à l’image est extrême. Quand au son, il est à lui seul le meilleur révélateur de la ville Louvre : de sa pierre qui gémit sous les semelles, du gigantisme de ses tableaux qu’on entend bruire tandis qu’on les accroche, de la gouaille de ses habitants qui semblent parfois parler une langue qui n’est qu’à eux : « Tire, arrête, plus bas, à droite, fais gaffe, où ce que j’ai foutu mon marteau, tu trouves ça beau toi? Tiens c’est cassé! Mais dites moi, Mademoiselle, vous n’auriez pas vu le Titien par hasard? »

Nicolas Philibert, qui voulait montrer « un monstre qui s’ébroue, se dépoussière, un colosse qui fait peau neuve », a parfaitement tenu son pari. Soudain le Louvre se réveille, se secoue, s’anime. Les ouvriers et les conservateurs n’ont qu’à basculer ou hisser; l’espace, bonne bête, fait le reste. Il semble n’avoir d’autre fin que d’accomplir le projet de mouvement de toutes ces oeuvres. En prenant « le parti pris des choses », le documentaire réussit non seulement une magistrale leçon de muséographie, mais il découvre également l’art du suspense : celui qui naît par exemple, au moment où la noire statue de Sénèque, dans la salle du Manège, tourne lentement son ombre vers l’imprudent visiteur et commence à le regarder. Et si le Louvre avait lui aussi son fantôme ?

Télérama n° 2136 - 19 décembre 1990

« …Voici, maintenant, la télévision de rêve, celle qui me ferait oublier tout ce que je viens d’écrire : ça s’appelle La Ville Louvre, c’est un film de Nicolas Philibert, on l’a vu sur A2. Ecoutez, sérieusement, je ne croyais pas que c’était encore possible. Une heure d’hymne pur à l’image, à travers la célébration de l’envers du Louvre, tout ce qu’on ne voit pas, nous, public, les réserves, les ateliers, les couloirs, les salles vides avant l’accrochage des toiles. Filmé avec une science de la mise en scène, du cadrage, de la lumière, un bonheur de l’oeil, une sensibilité aux objets, aux gestes, aux visages… Les héros du film, ce sont les peintres, les plâtriers, les manoeuvres, les bricoleurs, les accrocheurs, les conservateurs, les retapeurs, les gardiens, tout le monde. Tous les jours, à longueur de journée, ils manipulent de la beauté, ils transportent des Titien, des Rembrandt, ils encadrent des La Tour, ils nettoient des Rodin, à chaque instant, on croit que ça va tomber, s’érafler, se déchirer, et ils ont une telle science, un tel méfier au bout des doigts, c’est un ballet miraculeux, une liturgie du beau, de l’art, de la poésie…

Et maintenant, mesdames et messieurs, l’inconcevable, l’inouï, l’invraisemblable : pas un seul mot de commentaire, pas une seule voix off, pas une seule interview. Rien que du son direct, naturel, si méticuleusement, si amoureusement enregistré que chaque bruit, chaque parole est la note d’une symphonie. Ça repose, vous ne pouvez pas savoir. Ah, tout le blabla des talk shows, les hurlements des jeux, les fanfares des pubs, les coups de feu des feuilletons, les scies des jingles, des bandes annonces… Oublié, balayé, néantisé ! Silence, on tourne. Vraiment, passionnément. Une heure de beauté, à se laver les yeux.

Dites, les professionnels de la profession, les chefs, les sous chefs, tout le monde: vous le saviez, que ça pouvait être si beau, la télé? Le moins qu’on puisse dire, c’est que vous nous l’aviez drôlement bien caché… »

- Mars / avril 2003

NP : Il faut que je vous explique l’origine assez particulière de ce film… Au moment où j’ai commencé à tourner, fin 88, le Louvre était en pleine ébullition. On construisait la fameuse pyramide, on fouillait les sols pour dégager les remparts du château de Philippe Auguste, on créait de nouveaux espaces d’accueil, on réaménageait des salles. C’était le début des travaux du futur Grand Louvre, que Mitterrand avait initié au lendemain de son élection, en 81. Dans ce contexte, les conservateurs du Département des Peintures commençaient à redéployer la peinture française, pour lui donner plus d’espace et la présenter de façon plus aérée. Ils avaient notamment décidé d’exposer d’immenses toiles de Charles Le Brun qui dormaient dans les réserves depuis la Deuxième Guerre mondiale, enroulées autour de longs cylindres en bois. Seulement voilà : ces cylindres étaient si longs, si lourds aussi, que leur simple trajet depuis les réserves jusqu’aux salles d’exposition promettait d’être spectaculaire. L’opération méritait d’être filmée, pour en garder une trace… Ils ont donc pris contact avec Dominique Païni, responsable des productions audiovisuelles du musée, qui à son tour a contacté Serge Lalou, et c’est comme ça qu’on m’a proposé de venir faire une journée de tournage. Jusque là, il n’était donc absolument pas question de faire un film.

N’ayant aucune expérience de la vidéo, j’y suis allé avec une caméra super 16 et une petite équipe. Richard Copans faisait l’image. Nous avons filmé ce qui était prévu, et en principe nous n’aurions jamais dû y remettre les pieds. Mais on voulait connaître la suite ! Ces toiles étaient manifestement un peu endommagées. On allait donc les restaurer, puis on allait les tendre sur d’immenses châssis, les encadrer, et vues leurs dimensions – 70 mètres carré chacune -, il fallait au minimum 15 personnes pour les manipuler… Bref, en est revenu le lendemain, puis le surlendemain, et ainsi de suite pendant près de trois semaines, aussi discrètement que possible, en nous hasardant petit à petit dans d’autres salles, d’autres espaces du musée. Nous n’avions pas la moindre autorisation, il fallait jouer à cache-cache avec l’administration, mais heureusement, les conservateurs étaient tellement pris par ce qu’il faisaient que personne ne nous questionnait. Chacun devait penser que nous étions mandatés pour être là. Et puis nous avions deux complices, Serge (Lalou) et Dominique (Païni), qui nous poussaient à continuer…

À quel moment as-tu senti que tu étais en train de faire un film ?

Presque tout de suite ! Dès le premier jour, en découvrant ce côté coulisses, on a eu le sentiment d’être des témoins privilégiés, et on s’est dit qu’il fallait sauter sur l’occasion… Les jours suivants ont renforcé ce sentiment, parce qu’on a commencé à découvrir des personnages, à explorer les entrailles du musée… Mais nous étions en situation irrégulière, et on n’avait pas encore le moindre financement. Il a donc fallu officialiser les choses. J’ai rédigé une note d’intention, Serge est allé à la recherche de coproducteurs du côté des chaînes – la Sept, Antenne 2 -, on leur a montré une sélection de rushes et ils se sont engagés. De son côté, Dominique a pris rendez-vous avec Michel Laclotte, le Directeur du musée, et il s’est montré tellement persuasif qu’on a obtenu l’autorisation de continuer… Rétrospectivement, j’ai toujours pensé que ce film n’aurait jamais pu se faire autrement : si j’étais allé voir le directeur du Louvre, de but en blanc, en disant « Cher Monsieur, je voudrais filmer les secrets du Louvre », il m’aurait certainement envoyer balader. Jusqu’ici, jamais aucun musée n’avait accordé le droit de filmer ses « dessous ».

À partir du moment où le film s’est officialisé, est-ce que tu as eu des pressions, des directives pour continuer dans tel ou tel sens ?

Non, jusqu’au bout j’ai eu la chance de tourner en toute liberté. Les représentants des chaînes nous ont fichu une paix royale, je ne les ai revus qu’au montage. Côté musée, c’était pareil, on nous faisait confiance, personne ne nous demandait rien, et nous ne n’étions pas accompagnés. Au Louvre comme dans les grands musées il y a souvent des tournages, liés à telle expo temporaire ou à tel film sur l’art. Les cinéastes qui viennent filmer des oeuvres sont systématiquement encadrés par des conservateurs, des gardiens. La hantise, c’est qu’un projecteur tombe sur un tableau, ou qu’il le fasse brûler. Mais nous n’avions pas d’éclairage, à aucun moment, même la nuit. Quand j’ai filmé une ronde de nuit, le musée était plongé dans l’obscurité et j’ai utilisé le faisceau des torches des gardiens, que j’ai promené sur quelques oeuvres. Les seuls lieux où nous n’avons pas pu aller seuls, c’est les réserves. Pour le reste, les couloirs, les salles, les ateliers, les bureaux, les sous-sols, on était libres de nos mouvements. On entrouvrait une porte, et si les gens étaient d’accord, on se glissait à l’intérieur.

Il y a cette notion de jeu dans ton cinéma, il n’y a rien de cérébral. Tu dois t’amuser quand tu filmes…

J’ai toujours eu du plaisir à tourner, mais plus encore depuis que je me suis mis à cadrer. C’était pendant le tournage d’ Un Animal, des animaux, en 94. A mon grand regret, Frédéric Labourasse ne pouvait pas faire le film jusqu’au bout. J’ai d’abord cherché à le remplacer par l’un de ceux avec qui je me sentais le plus en confiance, Richard Copans, Eric Pittard, Laurent Chevallier, mais ils étaient tous en vadrouille. J’ai dû prendre quelqu’un que je ne connaissais pas, mais ça ne fonctionnait qu’à moitié. Alors un jour, j’ai décidé de me lancer… pour voir, et je me suis aperçu qu’à condition d’être bien entouré, et de faire des choses simples, je pouvais me débrouiller. C’est à partir de là que j’ai commencé à faire équipe avec Katell (Djian). C’est avec elle que j’ai fait ensuite La Moindre des choses, Qui sait ? et une bonne partie d’ Être et avoir. Je cadre, mais Katell prend en charge la lumière et le point. Le fait de cadrer moi-même me permet de gagner du temps et d’être plus précis. Il n’y a pas de déperdition, je n’ai pas besoin de m’expliquer. Dans certains cas, j’ai remarqué que le fait de cadrer donnait une forme d’audace qu’on n’aurait pas autrement. Avec la caméra, on peut s’approcher davantage, elle vous protège. Pour La Moindre des Choses, c’était flagrant. Le contact avec la folie fragilise, et la caméra me permettait d’estomper un peu mon appréhension, je m’abritais derrière elle.

Revenons à La Ville Louvre. Dans le film, justement, il y a cinq opérateurs différents, mais on ne le sent pas. Comment travaillais-tu avec eux ?

Ce n’est évidemment pas un choix de départ. Richard a fait les premiers jours mais malheureusement il était engagé sur autre chose… Comme le tournage s’est étalé sur 5 mois, j’ai dû prendre alternativement différents chefs-op. Les uns et les autres n’avaient pas forcément les mêmes points forts, les mêmes réflexes, les mêmes habitudes de travail, mais j’ai essayé de m’adapter – eux aussi – et de tirer le meilleur parti de chacun. Dans certaines situations on avait tout le temps de s’installer, de discuter du cadre, mais parfois – quand les déménageurs déplaçaient des grands châssis, quand les gardiens essayaient leurs nouvelles tenues – il fallait aller très vite, c’était pas le moment d’épiloguer… Alors dans ces cas-là, on se parlait avant, la veille, ou le matin en arrivant. Je donnais quelques indications, et après je les laissais libres. Il fallait que chacun puisse investir la situation avec ses propres yeux, et si j’avais été constamment sur leur dos, ça n’aurait été drôle pour personne.

La Ville Louvre est initialement destiné à la télévision. Par la suite tes films seront plutôt faits pour le cinéma. Quand tu tournes, est-ce que ça change quelque chose ? Tu fais une différence ?

Je ne me pose pas la question dans ces termes-là. Je ne crois pas qu’il faille faire des gros plans ou monter plus serré sous prétexte que le film est destiné à la télé. Si on s’engouffre dans ce genre de considérations, c’est une spirale sans fin.

Qu’est-ce qui te décide à filmer telle ou telle chose ?

Quand je commence un film, mon approche est tout sauf théorique. Cela se passe de façon très intuitive, surtout au début. Les premiers temps, je ne sais pas toujours ce que je cherche, ni mettre des mots dessus. C’est comme si je devais commencer à filmer pour comprendre ce que je veux… Mais progressivement, le film va se construire dans ma tête, j’établis des ponts, je tire des fils, certains personnages se dessinent… En même temps, jusqu’au bout, les choses restent ouvertes, je m’efforce de rester disponible et d’accueillir les événements qui peuvent se présenter. Il n’y a pas de plan de travail. Il faut construire dans l’instant, inventer à chaud. Je n’ai pas de recettes, pas de discours qu’il s’agirait d’illustrer en images. Il y a une part d’inconscient. Au Louvre, je m’étais tout de même fixé un ou deux principes, qui m’ont servi de cadre : ne pas filmer les visiteurs, pour donner au spectateur le sentiment d’être à son tour un témoin privilégié de ce qu’il verrait. Du coup, il fallait jongler en permanence avec les horaires d’ouvertures et les lieux pour éviter la foule… Et par ailleurs, ne pas filmer les oeuvres pour elles-mêmes, dans un rapport contemplatif ou savant : je ne faisais pas un film « sur » l’art, et j’en aurais été bien incapable ! Ce qui m’intéressait, c’était le travail, les gestes, les attitudes. Je n’ai filmé les oeuvres que dans ce rapport au travail : on les déplace, on les restaure, on les encadre, on les protège, on les accroche, on les surveille… Un musée, c’est ça : une communauté humaine qui a pour mission de montrer des oeuvres à ses contemporains, et de les conserver dans les meilleures conditions pour les générations suivantes… Ces oeuvres font partie de notre patrimoine à nous, humains. J’ai souvent ressenti, en discutant avec tel ou tel, combien les gens du Louvre étaient habités par cette idée d’une transmission.

Tu filmes beaucoup l’espace, on est souvent en plans larges.

Je me suis très vite intéressé non pas aux espaces en tant que tels, mais aux corps, aux mouvements des corps dans ces grands espaces, à la façon qu’avaient les uns et les autres de se déplacer, de marcher, de se pencher vers le détail d’une oeuvre, de soulever un tableau, de faire glisser une sculpture, un peu comme si je filmais un ballet. On peut lire toute la pyramide sociale dans les attitudes corporelles, les tenues vestimentaires, dans dont les gens bougent leur corps, et je me suis beaucoup amusé à jouer de ces contrastes. Le petit peintre retoucheur de plinthes qui traîne la savate, quand tel conservateur fait de grandes enjambées. Délicatesse verbale des uns, force musculaire des autres. Opposition entre la dimension sublime des oeuvres et le côté prosaïque de certaines répliques. Opposition – ou correspondances – entre les corps représentés et les corps réels. Entre les costumes des personnages qui figurent sur les toiles et les bleus de travail des déménageurs. Entre la nudité d’un modèle et le complet un peu serré d’un conservateur. Entre le déplacement d’une sculpture monumentale, opérée par 20 personnes, et le grattage minutieux d’un fragment de stèle, de la pointe d’un cutter, dans le silence d’un atelier.

Ces jeux sur les contrastes et les correspondances donnent au film ce ton de la comédie, mais ils existent aussi sur le plan sonore. On passe soudain d’un son puissant à une ambiance feutrée…

La nature d’un son renvoie immédiatement à l’espace, aux dimensions d’une salle, aux matériaux. Dans les galeries du Louvre il y a beaucoup de réverbération. En principe, ça donne de la bouillie, mais si on en prend son parti, ça devient intéressant. Comme j’ai souvent tourné en plans larges, il y a des répliques dont on ne distingue pas bien les mots, mais l’intonation et la gestuelle suffisent pour en donner le sens, et ça crée un effet comique. Au montage j’accorde une grande importance aux sons dès les premiers jours. Il m’arrive souvent de juxtaposer des séquences en fonction des sons. Soit en privilégiant leur contraste, soit au contraire en jouant de leurs similitudes. Il m’arrive même de monter des séquences à partir d’un son, et de me poser la question de l’image seulement après. On fait presque toujours l’inverse. C’est dommage, le cinéma est prisonnier de cette hiérarchie !

Tu montres l’intimité de ces gens dans leur travail, et peu à peu, on a l’impression de les connaître.

Je ne sais pas si c’est vrai de ce film-là, mais par contre, comme je ne filme jamais les visiteurs, les spectateurs ont le sentiment d’être un peu chez eux.

Il n’y a évidemment aucun commentaire, mais à un certain moment, le conservateur des peintures donne des explications sur son travail…

Oui, il parle de son travail à un groupe de gardiens… pardon… il faut dire « agents de surveillance ». Ce qui m’intéressait dans ce qu’il dit, c’est l’analogie – implicite – avec le cinéma. Organiser l’espace d’un musée, c’est faire des choix, accrocher certaines oeuvres, pas toutes – les réserves sont pleines – et les exposer selon un certain ordre. C’est un travail de montage, il s’agit de guider le regard des visiteurs.

Dans le film, quelle est la part de reconstitution, de mise en scène ?

Beaucoup de scènes ont été filmées sur le vif, mais il y a aussi des séquences, des actions que j’ai provoquées pour les besoins du film, comme cette scène où les pompiers viennent au secours d’un blessé, ou ce très long trajet dans les souterrains qu’effectue une archéologue jusqu’aux réserves pour apporter une minuscule céramique. Pour que la scène ait un impact humoristique, il fallait que la taille de l’objet qu’elle transporte soit inversement proportionnelle à la longueur de son parcours. Je lui ai également demandé de porter des chaussures à talons, pour que le bruit de ses pas matérialise la nature du sol des différents espaces qu’elle traverse : dalles en marbre, parquet, tapis, ciment brut et pour finir, dans les souterrains, terre battue.

Mais on peut dire qu’une séquence filmée sur le vif est déjà, en un sens, mise en scène. La caméra n’est jamais neutre. On va décider de se placer ici plutôt que là, de rester en plan fixe ou de faire des mouvements, d’utiliser tel objectif, de privilégier ce personnage plutôt que celui-là, de mettre l’accent sur tel aspect de l’événement… Filmer une situation, c’est déjà en donner une lecture. Malheureusement, beaucoup de gens s’obstinent encore à croire que le documentaire, c’est la « réalité brute », un regard objectif, quand la fiction, elle, serait une démarche artistique, subjective, et seule fondée à l’être. Sous prétexte qu’on filme des personnes et des situations « vraies », ils prennent ce qu’ils voient pour LA réalité. Mais ils oublient que tout acte de transmission est déjà un acte d’interprétation. Du coup, les documentaires souffrent considérablement de ce préjugé, qui les disqualifie en tant que films, et leur dénie implicitement toute capacité à raconter des histoires. Le mot « film » est réservé à la fiction. Au mieux, on vous dira : C’est « comme un film », et on ajoutera : « Bravo, c’est un très beau “document”, un magnifique “témoignage” ! »

Pourtant, tes films sortent en salle…

C’est vrai, mais ça n’est jamais gagné d’avance. C’est une bagarre que nous menons tous, et pour chaque film il faut y mettre beaucoup d’énergie. Je ne vais pas entrer dans des subtilités juridiques, mais ça se traduit souvent par des doubles versions : une version courte pour la télé, et la version que le cinéaste a souhaitée, pour les salles. Ceci étant, si on compare notre situation à celle des pays voisins – et ne parlons pas de l’Amérique latine ou même du Québec, où la culture du documentaire a tant compté – nous ne sommes pas si mal lotis: une bonne quinzaine de documentaires sortent chaque année en France.

En dehors de son identité juridique, à partir de quel moment un documentaire, c’est du cinéma ?

C’est difficile à dire ! Certains documentaires produits pour la case « Grand Format » ( sur ARTE ) n’ont rien à envier, en termes d’écriture, d’invention formelle, à ceux qui sortent en salles… Donc laissons de côté la question de la production comme celle du support, du vecteur de diffusion… Il me semble que le problème que vous posez a quelque chose à voir avec l’idée de « sujet ». Naturellement pas au sens où il y aurait des sujets, des thèmes dignes de faire l’objet d’un film « de cinéma », quand d’autres ne le seraient pas. D’ailleurs, à mon sens, il n’y a pas de bons ou de mauvais sujets. A l’aune de quels critères va-t-on juger que tel sujet est bon ou non ? Mais disons que pour moi, un documentaire devient peut-être « du cinéma » à partir du moment, justement, où il dépasse le cadre étroit de son sujet : quelque chose en lui le transcende pour atteindre une dimension métaphorique, plus universelle. Il faut qu’on soit touché au plus profond, parce qu’au-delà du sujet, il y a une vision du monde. Or dès qu’on cherche à “traiter un sujet”, c’est foutu, parce que le cinéma, c’est autre chose… Il faut peut-être qu’il y ait de la grâce. Et pour ça, il faut être disponible, entièrement. Parce que la grâce, ça ne prévient pas. La grâce, c’est autre chose que la beauté. Dès qu’on court après la beauté, la belle image… c’est foutu aussi. Comme l’a si bien écrit Marc Chevrie, un ancien des « Cahiers » (aujourd’hui cinéaste) que je cite souvent : « Au cinéma, la beauté ne se convoque pas sur rendez-vous. Lorsqu’elle se glisse dans un film, c’est presque toujours par effraction. »

Nicolas Philibert, le regard d’un cinéaste, Bibliothèque Publique d’Information, Centre Pompidou - Novembre 2009

Rien de vraiment prémédité ici. A l’origine, une commande du Musée au réalisateur, censée durer une petite journée. Il s’agit de filmer le déplacement de certaines toiles spectaculaires de Charles Le Brun, dormant dans les réserves depuis des lustres, alors que l’institution commence la mue qui va bientôt la transformer en « Grand Louvre » avec pyramide à la clé. Sauf que Philibert se prend au jeu. Et revient le lendemain, sans autorisation, en équipe réduite. Puis le surlendemain et ainsi de suite deux semaines durant. Tout au plus dispose-t-il de deux précieux soutiens logistiques, en interne et en externe. Le premier est Dominique Païni, alors directeur du service audiovisuel du musée. Le second Serge Lalou, qui commence sa carrière de producteur aux Films d’Ici, en inaugurant une collaboration qui s’avèrera fructueuse avec le cinéaste. Le tournage sur pellicule, qui nécessite du financement, écourte néanmoins cette joyeuse plaisanterie. Un premier assemblage des rushes permet alors de convaincre des partenaires financiers (la Sept, Antenne 2, le CNC) et d’obtenir une autorisation officielle auprès du directeur du Louvre, relativement miraculeuse eu égard à la réputation encore modeste du cinéaste. Le tournage se prolonge donc de manière officielle durant cinq mois, avec cinq chefs opérateurs différents. Le résultat est renversant, à tous les sens du terme. Au premier chef, parce que le cinéaste se détourne de la vocation officielle de l’institution (l’exposition des oeuvres, la présence du public) pour fureter dans ses coulisses, où il captive d’entrée de jeu le regard du spectateur : salles vides, labyrinthe des réserves souterraines, petit peuple affecté, des conservateurs aux pompiers de service en passant par les manutentionnaires, aux mille tâches qui contribuent à la conservation des oeuvres et à la vie ordinaire des habitants de ce lieu. Tout cela, filmé sur le vif sans l’ombre d’un commentaire, accompagné d’une musique de Philippe Hersant qui confère à cette pérégrination une dimension subtilement belphégorienne, est d’une justesse, d’une drôlerie, d’une profondeur imparables. Le peintre en bâtiment qui jette au passage un oeil intéressé sur les toiles avant de finir une plinthe, la conservatrice transformée en chaperon rouge qui traverse des kilomètres de boyaux en portant dans un panier une sculpture pas plus grosse qu’un oeuf, le test acoustique au pistolet dans une salle vide qui évoque un attentat dadaïste ou godardien à l’histoire officielle de l’art : on pourrait accumuler à l’infini les exemples, plus savoureux les uns que les autres. Le fond du tableau est pourtant plus grave : c’est l’immense effort et la passion folle engagés par ces hommes et ces femmes pour préserver des attaques sournoises du temps cette part du patrimoine de l’humanité dont ils ont la charge. C’est le contraste entre la sophistication technologique des moyens déployés pour ce faire et le devenir-débris de ces trésors. Mais c’est aussi bien le regard rendu vivant, tantôt souffrant, tantôt compatissant, des oeuvres elles-mêmes, déchues, sanglées, manipulées, véhiculées, auscultées, sur les hommes chargés de veiller sur elles. C’est au bout du compte cet infini effet de miroir en vertu duquel, à travers le travail sans fin nécessaire à l’existence de l’oeuvre, les vivants rendent hommage aux morts et les morts sont garants des vivants. Accessoirement, c’est aussi la plus pertinente contribution du cinéma à l’histoire censément éternelle de l’art, puisqu’elle nous rappelle que la précarité loge au coeur de toute chose et que l’éternité ne se conjugue, à hauteur d’homme, qu’au présent.