Fieles a lo que ahora es una tradición, los internos y el personal médico de la clínica psiquiátrica de La Borde se reúnen durante el verano de 1995 con el fin de preparar la obra de teatro que interpretarán el 15 de agosto.

A través de los ensayos, la película sigue los altibajos de esta aventura. Pero más allá del teatro, cuenta la vida en La Borde, la cotidiana, el tiempo que pasa, los pequeños detalles, la soledad, el cansancio… pero también los momentos de alegría, las risas, el humor que adoptan ciertos internos y la profunda atención que cada cual le pone al otro.

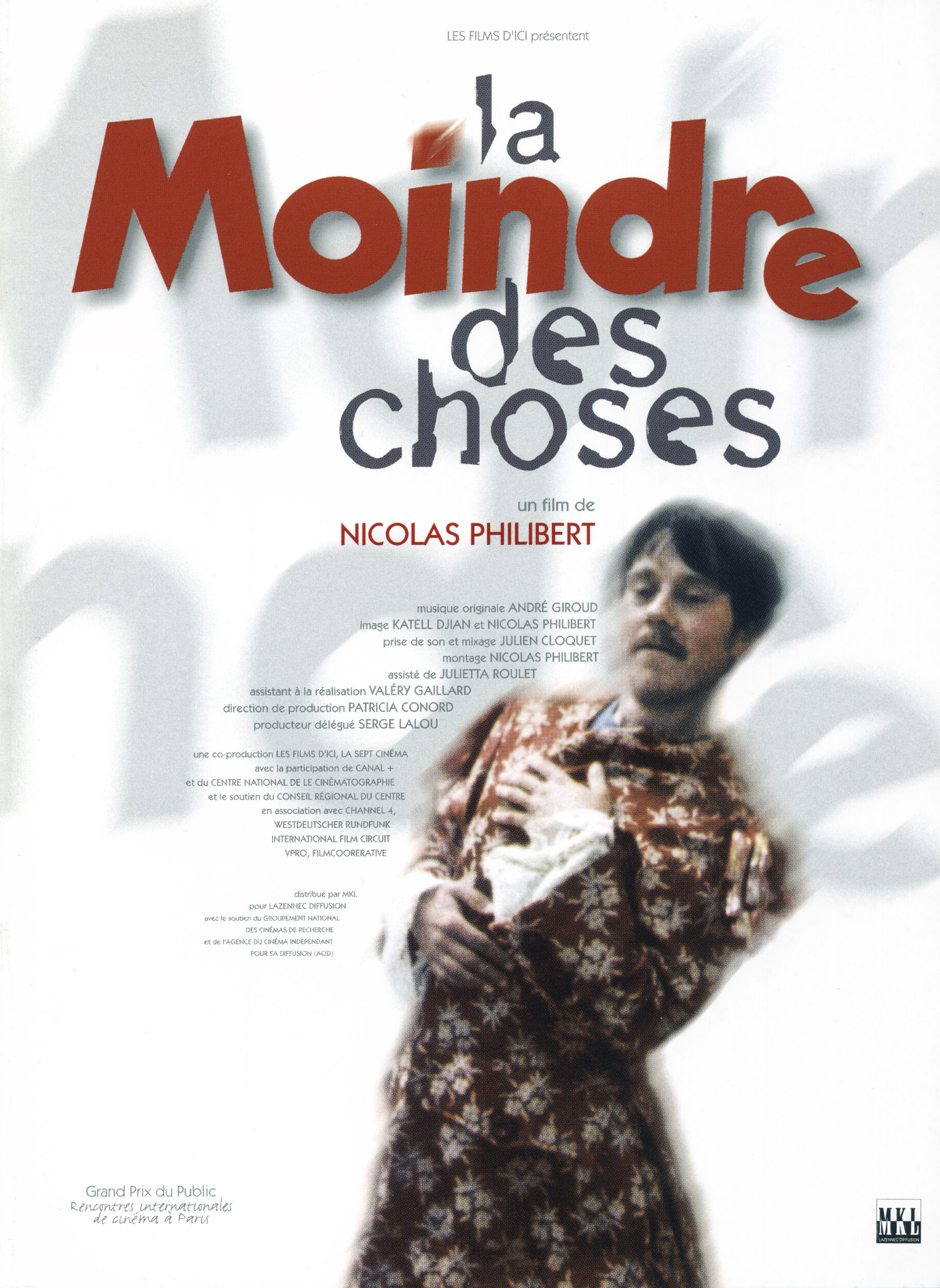

Cámara Katell Djian, Nicolas Philibert • Sonido Julien Cloquet • Música original André Giroud • Montaje Nicolas Philibert, asistido por Julietta Roulet • Ayudente dirección Valéry Gaillard • Dirección de producción Patricia Conord • Productor ejecutivo Serge Lalou • Una coproducción Les Films d’Ici, La Sept Cinéma • Con la participación de Canal + y del Centre National de la Cinématographie • Con el apoyo del Conseil Régional du Centre • En asociación con Channel 4, WDR, VPRO, International Film Circuit, Filmcooperative (Zurich).

Selección oficial al Festival Internacional de Locarno, 1996 • Premio del público, Rencontres Internationales de Cinéma à Paris, 1996 • Premio del público, Festival International du Cinéma et des Nouveaux Médias, Montréal, 1997 • Mejor Documental, Festival du Film de Potsdam, 1997 • Premio special del Jurado, Festival du Film anthropologique de Pârnu (Estonie), 1997 • Gran Premio, Festival Amascultura (Lisbonne), 1997 • Golden Spire, Festival international de San Francisco, 1998.

Distribución en Francia & ventas internationales : Les Films du Losange

Estreno en cines franceses : marzo de 1997

“¿Cómo evitar caer en lo folclórico, en lo pintoresco de la locura?”

Entrevista Nicolas Philibert por Patrick Leboutte, noviembre de 1996.

¿Cómo surgió la idea de la película?

Como punto de partida, fueron varias las personas que me sugirieron que visitara La Borde. Yo había oído hablar mucho de esa institución tan frecuentemente asimilada – sin razón – a la corriente antipsiquiátrica y, fundada, en realidad, en una visión muy particular de la locura, pero hasta entonces la idea de rodar una película en el entorno psiquiátrico nunca se me había pasado por la cabeza y necesité meses antes de decidirme a ir allí. La perspectiva de enfrentarme al mundo de los locos me asustaba y no veía cómo rodar una película en un lugar así sin pecar de intrusismo. Al fin y al cabo, ¡la gente va esos sitios para que la dejen en paz!

Sin embargo, ya durante mi primera visita, me impactó el ambiente del lugar: el recibimiento, el respeto por cada uno de los internos… No es moco de pavo verse en un manicomio, aunque sea como visitante: el sufrimiento, el desamparo de algunos no te dejan indiferente… Pero había un no sé qué de tranquilizador, ni batas blancas, ni tapias altas, un sentido comunitario muy fuerte, un sentimiento de libertad… Jean Oury, director de La Borde desde sus comienzos, me recibió y me interrogó a fondo sobre mis intenciones. Entonces carecía de intenciones y, por el contrario, le expuse mis reticencias ante la idea de filmar a locos. ¿Cómo evitar caer en lo folclórico, en lo pintoresco de la locura? ¿En nombre de qué interés superior podría yo filmar, con toda tranquilidad, a personas débiles, desorientadas, fragilizadas por el sufrimiento? Personas de las que quizá nunca supiera si eran conscientes o no de la presencia de la cámara y, menos aún, del impacto de las imágenes? U otras, incluso, para las que el hecho de que las filmaran podría alimentar un sentimiento de persecución o causar delirio o provocar un número ante la cámara?

Luego, curiosamente, durante las visitas siguientes, algunos internos y cuidadores empezaron a animarme. Si yo tenía tantos escrúpulos, decían ellos, era buena señal… Según ellos, las cuestiones que me planteaba tenían respuestas mucho más matizadas. No había que creer, decían algunos pacientes, que por el hecho de que sufrieran trastornos psíquicos o enfermedades mentales, iban a dejar que la cámara los instrumentalizara. En fin, mis prejuicios se desvanecieron poco a poco y los temores producidos por mis interrogantes se convirtieron en deseos de afrontarlos… Como si ese lugar, por la vigilancia que ejerce sobre sí mismo, hiciera posible, de repente, lo que en cualquier otro sitio hubiera sido claramente una impudicia.

¿Cuáles fueron las directrices iniciales que guiaron su trabajo?

Para cada una de mis películas busco una historia, una metáfora que me permita “trascender” la realidad. Siempre se trata de conseguir que surja un relato a partir del lugar que ocupo y de evitar el enfoque pedagógico del documental que muy a menudo condena por anticipado su lado más cinematográfico. Yo necesitaba ir más allá de la simple descripción de lo cotidiano y la aventura teatral que se preparaba me venía que ni pintada. Indudablemente eso sólo era un pretexto, un medio para llegar a algo más esencial, pero al menos ya había encontrado un auténtico hilo conductor. Además, a través del teatro tenía la oportunidad de estar cerca de la gente sin inmiscuirme en su intimidad. Por último, gracias al teatro podía darle a la película un toque de ligereza, incluso una cierta alegría, lo que me parecía muy importante. Evidentemente, la obra elegida tenía mucho que ver en ello.

¿Cómo se eligió la obra?

Eso es tarea de Marie Leydier, una actriz de teatro que forma parte del personal sanitario de La Borde. Ella había montado obras clásicas los veranos anteriores: Molière, Shakespeare… Aquel verano quería probar suerte con una obra contemporánea. Una mañana llegó con el texto de “Opereta”, de Witold Gombrowicz, y a pesar de la complejidad de la obra, su opción no tardó en imponerse.

He de confesar que, para mí, al menos al principio, la elección de la obra era algo secundario. Lo que me interesaba era más el trabajo que iba a realizarse que la obra en sí: teniendo en cuenta que no mostraría más que pequeños extractos, no me preocupaba que se siguiera la trama.

Sin embargo, desde los primeros ensayos, me pareció que “Opereta” resonaba de forma extraordinaria en el contexto de La Borde, como si la exuberancia de ese texto adquiriera una mayor amplitud en el escenario de la locura. Y en la película todo ocurre como si la parte más extravagante, la más loca, fuera cosa de la obra y no de los locos.

La música ocupa un lugar preponderante tanto en la obra como en la película ¿Cómo se elaboró?

En la obra, muchos pasajes están escritos para ser cantados, pero no hay una música predeterminada. Al principio, Marie pensaba utilizar aires de opereta conocidos para adaptar estas partes cantadas. Enseguida me opuse porque me iba a tener que enfrentar a enormes problemas de derechos de autor. Le propuse que habláramos con un amigo músico, André Giroud, que suele trabajar para el teatro. Por suerte, André estaba disponible… Vino varios días antes del rodaje y empezó a componer libremente a partir de los textos de Gombrowicz. Algunos internos sabían tocar un instrumento. André les propuso que formaran una pequeña orquesta para acompañar las canciones del espectáculo. Todas las mañanas se instalaban en un rincón del parque con guitarras, percusiones y, a veces, un pequeño órganos eléctrico y, cómo no, el acordeón. Todos los internos que pasaban por ahí podían tocar el instrumento que quisieran… Entre los más asiduos, dos o tres tenían una auténtica formación musical pero los demás eran principiantes. Desde la perspectiva de la representación teatral, cabe decir que era algo muy arriesgado, aunque sumamente ambicioso. ¡Pero qué más da! El proyecto estaba abierto a todos…

André no bajó nunca el nivel de exigencia y resultó ser increíblemente paciente. Durante las primeras semanas, aún no se planteaban empezar a ensayar la música del espectáculo, primero los músicos tenían que aprender a tocar juntos y a escucharse mutuamente, en resumen, cada uno, sin importar su nivel, tenía que encontrar su lugar en el grupo. André dirigía su “taller musical” todas las mañanas y por las tardes venía a los ensayos de la obra para ensayar las canciones con los actores. Los dos grupos – músicos y actores – sólo trabajaron juntos durante los últimos días.

¿El teatro tiene una función terapéutica?

Es una pregunta compleja. La noción de “cura”, como se concibe en La Borde, no se limita en absoluto a los medicamentos. Curar es ante todo tratar de vivir juntos, aunque preservando la singularidad, la identidad de cada uno. Desde esta perspectiva, las distintas actividades, incluso las más cotidianas, tienen un papel esencial: limpieza, preparación de las comidas, lavado de vajilla, planchado, centralita telefónica, danza, música, tertulias, contabilidad… o el teatro, por supuesto, son medios que se les dan a los internos para mantener un nexo con la realidad, ya que suelen tratar de evadirse de ella. Se trata de inventar objetos que permitan “crear ese nexo”. A estos efectos, el teatro es una aventura colectiva un tanto excepcional: el hecho de tener que ensayar diariamente durante dos meses, de meterse en la piel de un personaje, de memorizar el texto, de actuar con los demás, de aparecer ante el público es un desafío, cada cual tiene que abandonar su isla de soledad y dar lo mejor de sí mismo…

A veces, el aprendizaje de un texto se convierte en una lucha contra la fatiga o las neurolépticas. Algunos lo dejan en los primeros ensayos: tratamos de repescarlos. Otros, por el contrario, están mucho tiempo apartados; pero, de repente, en el último momento, a pocos días del espectáculo, quieren «formar parte» imperativamente: hay que inventar a toda prisa un papel para ellos, o se lo inventan ellos… Puede explicarse por qué, cada verano, que salga adelante la representación es un milagro. Sin embargo, sería un error creer que el teatro, como se utiliza en La Borde, está basado en una teoría de tipo “arte-terapia”: si hacemos teatro, es ante todo porque nos apetece. Es una de las muchas maneras de compartir algo.

Siguiendo este proyecto teatral – locura o no – primero muestra que se trata de un trabajo. Esta preocupación por el “trabajo” es un elemento común en todas sus películas. Estoy pensando, en particular, en “El País de los Sordos”, con esas largas escenas de aprendizaje de la palabra y, sobre todo, en “La Ciudad Louvre”…

Ante todo, la dimensión del trabajo interviene como proceso narrativo: se trata de mostrar que algo avanza, se va transformando a lo largo de la película. El trabajo siempre aparece como una prueba que los personajes tienen que superar, una especie de reto, de dificultades por resolver. Es lo que nos acerca a ellos. En este caso, cuanto más nos acercamos a la fecha de la representación, más nos implicamos y preocupamos por ellos: ¿cómo van a salir de ésta? De hecho, la cuestión de la locura pasa a un segundo plano, porque todos sabemos que cualquiera de nosotros, enfrentado a un texto así, no las tendría todas consigo.

El trabajo es lo que da una dignidad a las personas que filmo, porque exige que den lo mejor de sí mismas. Pero, incluso aún diría más: durante el rodaje, precisamente porque trato de captar esta exigencia, podemos establecer un intercambio con ellos. Porque rodar también es un trabajo… De ahí que no perciban la cámara como una intrusión en lo que están haciendo. Compartimos – por un tiempo – el mismo espacio, estamos inmersos en el mismo movimiento.

Paralelamente a la preparación del espectáculo, la película contempla situaciones muy cotidianas…

En primer lugar, había que mostrar que el teatro no era una finalidad en sí misma, sino que formaba parte de un contexto más amplio y que La Borde no era un establecimiento vacacional tipo Club Mediterranée sino un lugar de sufrimiento y de cura. Con teatro o sin teatro, en el fondo se trata de lo mismo: se trata de prestar atención a gestos aparentemente ordinarios, sin importancia; se trata hacerle un sitio al otro con los pequeños detalles de la vida cotidiana. De ahí el título: “Lo de menos”… La escena en la que Claude se corta la barba, la del dibujo de Sophie, o la de los zancos, todas inspiran un mismo sentimiento: que lo esencial se esconde a menudo detrás de las evidencias, de los hechos más anodinos. La atención que se presta a las cosas pequeñas refleja bien el espíritu que reina en La Borde y también es un elemento constante en mis películas.

Usted nunca muestra crisis, ni conflictos. Está claro que su película no trata de hacer crítica social, pero me imagino que estos conflictos se dan en La Borde como en cualquier otra parte… ¿No teme se le tache de dar una imagen un poco idílica del lugar?

La Borde, como tal, no es el tema de la película, sino el marco que la ha hecho posible. Es un lugar probablemente criticable desde muchos puntos de vista, pero no me interesaba tratar con detalle su funcionamiento, que es muy complejo… Apoyándome en una historia verdadera, he tratado de hacer, si puedo decirlo, una verdadera historia. Teniendo en cuenta que lo esencial era que resultaran atractivos los personajes que la encarnan, me he apoyado en La Borde para tratar de conseguirlo, matizando, de paso, algunas ideas recibidas.

Siempre habrá gente que opine que la película ofrece una visión demasiado plana de la locura o de un manicomio; gente para la que un “loco” debería sufrir 24 horas al día; gente que no se atreve a reírse cuando es gracioso, o que se siente culpable después de haberlo hecho… Puedo entender todo eso porque antes de llegar a La Borde yo quizá pensaba lo mismo… En cuanto al hecho de mostrar o no situaciones de crisis, confieso que no intenté explotar esa vena espectacular cuando las personas eran aún más vulnerables que de costumbre.

Al comienzo de la película, con esas siluetas que deambulan por el parque, no estamos muy lejos de los estereotipos…

Es verdad que uno puede sentirse “voyeur”: los personajes están filmados “a distancia”, en su soledad; son unos extraños para nosotros, como nosotros lo somos para ellos. Todos los clichés de la locura nos vienen a la mente en ese momento. Pero la película dibuja una trayectoria: poco a poco nos vamos acercando los unos a los otros, se produce un encuentro y los clichés se esfuman para dejar paso a las personas. Soy consciente de que estas primeras imágenes pueden parecer agresivas y violentas, pero es como si, para acabar con los estereotipos, primero hubiera que afrontarlos…

Y al final, se repiten las mismas imágenes…

Son unas imágenes muy parecidas, es verdad, pero creo que las vemos con un sentimiento muy distinto, porque, entre tanto, los personajes se han convertido en algo más cercano para nosotros. El hecho de volver a lo que hemos visto al principio sirve para subrayar el camino recorrido.

¿Cómo aceptó cada cual que le filmaran?

Salvo en las consultas médicas, nos dijeron que podríamos filmar libremente en la institución. A partir de ahí, dependía de las personas. Nosotros teníamos que saber hasta dónde llegar con cada uno.

Éramos un equipo pequeño, cuatro personas en total. Decidimos que no rodaríamos la primera semana. Queríamos conocer a la gente tranquilamente, explicarles nuestros métodos de trabajo, sin olvidar precisarles que la película se iba a estrenar en los cines: si algunos no querían que les filmaran, estaban en su derecho; todos tenían que sentirse libres y nosotros no les íbamos a pedir que se justificaran.

A pesar de haber tomado esas precauciones, el asunto no quedaba zanjado. Se siguieron planteando las mismas cuestiones con la misma agudeza, con la misma incertidumbre hasta el último día de rodaje. No porque hubiera una desconfianza particular hacia nosotros sino porque la mayoría de la gente sólo se manifestaba en un instante preciso, dependiendo de la situación, de cómo se sintiera en cada momento. Era muy variable y, a menudo, imprevisible: un interno podía autorizarnos para que lo filmáramos y cambiar de opinión o desaparecer un minuto después.

Con algunos era aún más complicado, porque resultaba imposible mantener una conversación coherente con ellos. El ejemplo de Claude es bastante significativo. Claude es ese hombre al que filmé mientras le pelaban la barba y que siempre da la impresión de encontrarse en un lugar muy lejano… Hasta ahí, solía ir a verle y me quedaba a su lado. Me resultaba muy conmovedor… Quería rodarle pero tuve que esperar cinco o seis semanas antes de que me hiciera entender, a su manera, que no se oponía.

De una escena a otra, y en función de cada uno, había que encontrar, por tanto, el dispositivo adecuado. Cuando filmaba una reunión, establecíamos un ángulo muerto, un fuera de campo, para que todo el mundo pudiera asistir. Con los ensayos de teatro era más difícil, por los movimientos; sobre todo porque “Opereta” tiene muchas escenas de grupo. Por suerte, los que querían actuar en la obra solían aceptar la cámara. Con una excepción: uno de los músicos no quería que le rodáramos. En todos los ensayos conseguí que dejarle «off»; y el día de la representación, decidimos que todos los músicos llevaran máscaras.

En la película usted no hace distinción entre internos y personal sanitario…

En primer lugar, es una de las particularidades de La Borde. No hay ninguna señal distintiva, al menos no instituida como tal. Casi siempre, por supuesto, la locura se lee en las caras y en los gestos. Pero La Borde también recibe a gente como usted y yo, que simplemente está pasando una mala racha en un periodo de su vida. Además, como los internos tienen responsabilidades en la institución, uno nunca sabe a qué atenerse. De hecho, al cabo de los años, alguno de los «atendidos” se ha convertido en “atendedor”…

Yo nunca traté de saber quién era quién y tampoco preguntaba a nadie por su pasado. Nunca se filma a la gente en función de sus antecedentes o de su patología. Admito que algunas secuencias, sobre todo los ensayos teatrales, dejan que planee una duda sobre la identidad de algunos… ¿Pero qué? ¿Acaso tenía que añadir un subtítulo – esquizofrénico, paranoico, psiquiatra, enfermero – cada vez que una cara nueva aparecía en la pantalla?

No voy a fingir que creo que no hay fronteras entre unos y otros, pero la película no entra en eso. El hecho de no poder clasificar a ciertos personajes evita justamente que se les juzgue a priori. ¡Si eso desconcierta a algunos espectadores, cuánto lo siento! Ya sé que es cómodo y tranquilizador para uno mismo introducirse en el sufrimiento ajeno. Pero, al fin y al cabo, la frontera no es siempre tan clara, porque hay algo del otro en nosotros.

¿Los protagonistas han visto la película? En caso afirmativo, ¿cuál fue su reacción?

El pasado mes de septiembre, organizamos una gran proyección en un cine de Blois – la ciudad más cercana – para todos los “labordianos”, sus familias y amigos y, evidentemente, el equipo de rodaje. Había un ambiente muy festivo, era muy emocionante volvernos a ver todos. La película fue muy bien acogida, me sentí muy feliz por no haber traicionado su confianza.

Obviamente, durante toda la proyección, estaba impaciente por descubrir las reacciones de unos y otros. Me esperaba que los personajes de la película, impresionados por su propia aparición en la pantalla, o por los recuerdos personales que tenían de esta aventura, reaccionaran un poco como si descubrieran una película familiar, sin darse cuenta, obligatoriamente, de la medida del conjunto. Pero, pasados los primeros minutos, las reflexiones, las risas se acallaron… Y cuando se encendió la sala, me impresionó constatar, sobre todo en los internos, que su atención no se había limitado a su propia persona.

¿Ha pensado en dar el salto algún día a la ficción?

No excluyo esa posibilidad pero no tengo la impresión, porque mis películas pertenezcan al género documental, de hacer un cine de “saldos”. No me interesa rodar siguiendo un guión escrito completamente con antelación, en donde todo vaya sobre raíles. Prefiero una cierta fragilidad, ese puntito de riesgo que caracteriza a lo que se inventa día tras día sin saber cuál será la salida. En el cine, la belleza no se convoca con cita previa. Cuando ésta se desliza en una película, muy a menudo es por efracción…

¿Documental? ¿Ficción? Para mí, esa pregunta no necesariamente tiene gran interés. Desde hace tiempo pienso que, si hay dos maneras de hacer películas, la frontera no está a ese nivel, sino entre dos actitudes en la manera de confiar en el relato. Están los cineastas que creen en el encuentro con el otro y los que no creen en él. Ficción o no, una película siempre es una interpretación, una reescritura del mundo. Por desgracia, a los documentales les persigue la noción de “cruda realidad”, es así como mucha gente los descalifica como películas, es decir como metáforas, capaces de narrar el mundo como cualquier ficción. Es un prejuicio tenaz. Por eso trato de no decir, cuando hablo de la película: “es un documental sobre locos”. No es que no quiera llamar al pan, pan, pero dicho así, de manera brusca, ese tipo de fórmulas pueden espantar al público. La gente podría pensar que es una película para despertar un sentimiento de piedad, pensar: “Es una película con moralina o de esas que buscan la lágrima fácil”.

Para concluir, ¿cómo definiría el tema de la película?

El hecho de que, desde el comienzo de esta entrevista, no haya dejado de evocar la relación con los que he filmado, no es una casualidad: creo que es el tema de la película. ¿Una película sobre la locura? Por supuesto que no. ¿Sobre la psiquiatría? Aún menos. ¿Sobre el teatro? Ésa es más bien la excusa… En vez de rodar una película “sobre”, hice una película “con y gracias a”: con locos, y gracias a La Borde. Si tuviera que definir el tema, diría que es una película que habla de lo que nos une al otro, de nuestra capacidad – o incapacidad – para hacerle un sitio. Y, para terminar, de lo que el otro, en su extrañeza, puede revelarnos sobre nosotros mismos…

Dossier de presse - Novembre 1996

Comment est née l’idée du film ?

À l’origine, plusieurs personnes m’ont suggéré d’aller à La Borde. J’avais souvent entendu parler de cette institution si fréquemment assimilée – à tort – au courant anti-psychiatrique, et néanmoins fondée sur une approche très singulière de la folie ; mais jusque-là je n’avais jamais eu la moindre envie de tourner dans le milieu psychiatrique, et il m’a fallu des mois avant de me décider à y aller : la perspective de me confronter au monde des fous m’effrayait, et je ne voyais pas comment faire un film dans un endroit pareil sans être intrusif. Après tout, les gens qui sont là y sont venus pour qu’on leur fiche la paix !

Dès ma première visite, pourtant, j’ai été frappé par l’ambiance qui émane de ce drôle de château perdu au milieu des bois : cet effort d’accueil, de respect envers chacun… Ce n’est pas rien de se retrouver à l’asile, fut-ce comme visiteur : la souffrance, la détresse de certains vous sautent à la figure ! Mais il y avait là quelque chose d’apaisant, ni murs ni blouses blanches, un sens communautaire très fort, un sentiment de liberté… Jean Oury, qui dirige La Borde depuis ses débuts, m’a reçu et longuement questionné sur mes intentions. À l’époque je n’en avais aucune, et lui ai fait part, au contraire, de mes profondes réticences à l’idée de filmer des fous. Comment éviter le folklore, le pittoresque de la folie ? Au nom de quel intérêt supérieur pourrais-je filmer, en toute quiétude, des gens en situation de faiblesse, désorientés, fragilisés par la souffrance ? Des gens dont je ne saurais peut-être pas toujours s’ils sont ou non conscients de la présence de la caméra, du moins de l’impact des images ? Ou d’autres encore, chez qui le fait d’être filmé risquait d’alimenter un sentiment de persécution, de provoquer un délire, voire un numéro devant la caméra ?

Et puis curieusement, au cours des visites suivantes, alors que je réaffirmais mes réticences, des pensionnaires et des soignants se sont mis à m’encourager. Si j’avais de tels scrupules, pensait-on, c’était bon signe… À leurs yeux, les questions que je me posais appelaient des réponses beaucoup plus nuancées. Il ne fallait pas croire, disaient eux-mêmes certains pensionnaires, que sous prétexte qu’ils sont atteints de troubles psychiques ou de maladie mentale, ils se laisseraient instrumentaliser par la caméra ! Bref, mes préjugés sont peu à peu tombés, et les craintes nées de mes interrogations ont fini par se transformer en désir de les affronter… Comme si ce lieu, par la vigilance qu’il exerce sur lui-même, rendait soudain possible ce qui, ailleurs, aurait été certainement impudique.

Quels ont été les choix de départ qui ont guidé votre travail ?

Pour chacun de mes films, je suis à la recherche d’une histoire, d’une métaphore qui me permettra de « transcender » la réalité. Il s’agit toujours de faire naître du récit à partir du lieu que j’investis, et d’échapper à cette approche pédagogique du documentaire qui condamne par avance sa portée cinématographique. J’avais donc besoin d’aller au-delà d’une simple description du quotidien, même si cette dimension est très présente ici. Et avec l’aventure théâtrale qui se profilait, je ne pouvais pas mieux tomber ! Sans doute n’était-ce qu’un prétexte, un moyen pour atteindre quelque chose de plus essentiel ; mais du moins j’avais là un vrai fil conducteur, et puis le théâtre m’offrait d’emblée la possibilité d’être proche des gens, sans pour autant faire intrusion dans leur intimité. Enfin, le théâtre allait me permettre de donner au film une part de légèreté, voire une certaine gaîté, ce qui me semblait très important. Évidemment, la pièce y est pour beaucoup !

Comment cette pièce a-t-elle été choisie ?

ça c’est le domaine de Marie Leydier, une comédienne qui est soignante à La Borde depuis quelques années. Les étés précédents, elle avait monté des classiques : Molière, Shakespeare… Cette année, elle voulait s’aventurer du côté du théâtre contemporain. Plusieurs pensionnaires aussi. Un matin, elle est arrivée avec le texte d’Opérette, et malgré la complexité de la pièce, son choix s’est vite imposé.

J’avoue que pour moi, du moins au début, la question du choix de la pièce était un peu secondaire. Ce qui m’intéressait, c’était davantage le travail qui allait se faire que la pièce en tant que telle : sachant que je n’en montrerais que de courts extraits, je n’avais pas le souci d’en faire comprendre l’intrigue.

Pourtant, dès les premières répétitions, j’ai trouvé qu’Opérette résonnait de façon extraordinaire dans le contexte de La Borde, comme si l’exubérance de ce texte prenait plus d’ampleur encore sur la scène de la folie ! Du même coup, dans le film, tout se passe comme si la part la plus extravagante, la plus folle était prise en charge par la pièce et non par les fous eux-mêmes.

La musique a une part prépondérante dans la pièce comme dans le film. Comment a-t-elle été élaborée ?

Dans la pièce, de nombreux passages sont censés être chantés, mais il n’y a pas de musique préexistante. Au début, Marie avait envisagé d’adapter ces parties là sur des airs d’opérette connus. J’ai aussitôt objecté que j’allais me trouver confronté à des problèmes de droits musicaux ! Je lui ai donc proposé de rencontrer un ami musicien, André Giroud, qui travaille fréquemment pour le théâtre. Par chance, André était disponible… Il nous a rejoints quelques jours avant le tournage et s’est mis à composer librement sur les textes de Gombrowicz. Certains pensionnaires avaient déjà joué d’un instrument. André leur a proposé de former avec lui un petit orchestre pour accompagner les chansons du spectacle. Chaque matin, dans un coin du parc, il installait des guitares, des percussions, parfois même un piano électrique ; et bien sûr, son accordéon. Les pensionnaires qui passaient là pouvaient à leur gré s’emparer d’un instrument…

Parmi les plus fidèles, deux ou trois avaient une vraie formation musicale, mais les autres étaient débutants. Dans la perspective de la représentation théâtrale, autant dire que c’était fragile, extrêmement ambitieux ! Mais qu’importe ! Le projet était ouvert à tous.

André n’a jamais baissé le niveau de ses exigences, et s’est montré infiniment patient. Les premières semaines, il n’était pas question encore de s’atteler aux airs du spectacle : il fallait d’abord que les musiciens apprennent à jouer ensemble, à s’écouter les uns les autres, bref que chacun, quel que soit son niveau, ait sa place dans le groupe. Chaque matin donc, il animait un « atelier musique »; et les après-midi, il venait aux répétitions théâtrales pour faire chanter les acteurs. Ce n’est que dans les derniers jours que les deux groupes – musiciens et comédiens – ont travaillé ensemble.

La pratique du théâtre a-t-elle une fonction thérapeutique ?

C’est une question complexe : la notion de « soin », telle qu’elle est conçue à La Borde, est loin de se limiter aux médicaments. Soigner, c’est d’abord essayer de vivre ensemble en préservant la singularité, l’identité de chacun. Dans cette perspective, les différentes activités, voire les plus quotidiennes, jouent un rôle essentiel. Ménage, préparation des repas, vaisselle, repassage, standard téléphonique, danse, musique, discussions, comptabilité… ou théâtre, en effet, sont autant d’occasions offertes aux pensionnaires de garder un lien avec la réalité, alors qu’ils ont bien souvent cherché à la fuir. Il s’agit d’inventer des objets qui permettent de « créer du lien ». À ce titre, le théâtre constitue une aventure collective un peu exceptionnelle : le fait de devoir répéter quotidiennement pendant deux mois, d’entrer dans la peau d’un personnage, d’apprendre son texte, de jouer avec d’autres, d’apparaître devant un public constitue un défi, chacun étant appelé à quitter son îlot de solitude et à donner le meilleur de soi…

Parfois, l’apprentissage du texte prend l’allure d’un combat contre la fatigue ou les neuroleptiques. Certains abandonnent dès les premières répétitions : on essaie de les repêcher. D’autres, à l’inverse, restent très longtemps à l’écart ; mais voilà qu’au dernier moment, à quelques jours du spectacle, ils veulent « en être » impérativement : dans l’urgence il faut alors leur inventer un rôle, à moins qu’ils ne l’inventent eux-mêmes… Autant dire que, chaque été, la représentation tient du miracle !

Ceci étant, il serait faux de croire que le théâtre, tel qu’il s’inscrit à La Borde, repose sur une quelconque théorie du genre « art-thérapie ». Si on fait du théâtre, c’est avant tout parce qu’on en a envie ! C’est un moyen comme un autre de partager quelque chose.

En suivant ce projet théâtral – folie ou pas – vous montrez d’abord qu’il s’agit d’un travail. Cette inscription du « travail » est un trait commun à tous vos films. Je pense en particulier au Pays des sourds, avec ces longues séquences d’apprentissage de la parole, et bien sûr à La Ville Louvre…

Avant tout, la dimension du travail intervient comme processus narratif : il s’agit de montrer que quelque chose progresse, se transforme au cours du film. Le travail apparaît toujours sous la forme d’une épreuve que les « personnages » devront surmonter, une suite d’enjeux, de difficultés à résoudre. C’est ce qui nous rapproche d’eux. Ici, plus nous avançons vers la date de la représentation, et plus nous prenons fait et cause pour eux : comment vont-ils s’en tirer? Dés lors, la question de la folie passe au second plan, parce que nous savons bien que n’importe qui d’entre nous, confronté à un texte pareil, n’en mènerait pas large !

Le travail est ce qui donne une dignité aux personnes que je filme, parce qu’il exige le meilleur d’eux-mêmes. Mais j’irais plus loin : au cours du tournage, c’est précisément parce que je cherche à saisir cette exigence que peut s’établir un échange avec eux. Car filmer, c’est aussi un travail… Dés lors, ils ne perçoivent pas la caméra comme une intrusion dans ce qu’ils font. Nous partageons – pour un temps – le même espace, nous sommes dans le même mouvement.

Parallèlement à la préparation du spectacle, le film s’attarde sur des situations très quotidiennes…

Tout d’abord, il fallait montrer que le théâtre n’est pas une fin en soi, qu’il s’inscrit dans un contexte plus large ; et que La Borde n’est pas un village du Club Med, mais un lieu de souffrance et de soins !

Théâtre ou pas, il s’agit au fond de la même chose : une attention portée à des gestes apparemment ordinaires, sans importance ; une façon de faire une place à l’autre qui passe par des petits détails de la vie quotidienne ! D’où évidemment le titre : La Moindre des choses. La scène où Claude se fait couper la barbe, celle du dessin de Sophie, ou encore celle des échasses inspirent toutes un même sentiment, à savoir que l’essentiel se cache souvent derrière les évidences, les faits les plus anodins. Cette attention aux petits riens traduit bien l’esprit qui anime La Borde, mais c’est aussi une constante dans mes films.

Vous ne montrez jamais ni crises ni conflits. Il est clair que votre film n’est pas situé sur le terrain de la critique sociale, mais j’imagine qu’à La Borde cela existe comme partout ailleurs… Ne craignez-vous pas qu’on vous reproche d’en donner une image un peu idyllique ?

La Borde en tant que telle n’est pas le sujet du film, mais le cadre qui l’a rendu possible ! C’est un lieu sûrement critiquable sur bien des points, mais je n’ai pas cherché à entrer dans les détails de son fonctionnement, qui est infiniment complexe… En m’emparant d’une histoire vraie, j’ai plutôt essayé, si j’ose dire, d’en faire une vraie histoire ! L’essentiel étant de rendre attachants les personnages qui l’incarnent, je me suis appuyé sur La Borde pour tenter de le faire, en écornant au passage quelques idées reçues.

Il y aura toujours des gens pour qui le film offre une vision trop lisse de la folie ou de l’asile ; des gens pour qui un « fou » devrait souffrir 24 heures sur 24 ; des gens qui ne s’autoriseront pas à rire quand c’est drôle, ou qui se sentiront honteux après l’avoir fait… Tout cela, je peux le comprendre, d’autant plus qu’avant d’arriver à La Borde, je pensais à peu près la même chose… Quant au fait de montrer ou non des situations de crises, j’avoue ne pas avoir cherché à exploiter cette veine spectaculaire, où les gens sont plus vulnérables encore que d’habitude.

Au début du film, avec ces silhouettes qui déambulent dans le parc, on n’est pas loin des stéréotypes…

C’est vrai qu’on peut se sentir voyeur : les personnages sont filmés à distance, dans leur solitude ; ils nous sont étrangers, comme nous le sommes pour eux. Dès lors, tous les clichés de la folie viennent à l’esprit. Mais le film dessine une trajectoire : peu à peu, on se rapproche les uns des autres, une rencontre a lieu, et les clichés s’effacent là où apparaissent des personnes. J’ai bien conscience que ces premières images peuvent sembler agressives et violentes, mais c’est comme si, pour renverser les stéréotypes, il fallait d’abord les affronter.

À la toute fin, ces mêmes images reviennent…

Ce sont des images très semblables, c’est vrai, mais je crois qu’on les perçoit avec un sentiment bien différent, parce qu’entre temps les personnages nous sont devenus plus proches. Le fait de revenir à ce qu’on a vu au début permet de mettre l’accent sur le chemin parcouru.

Comment les uns et les autres ont-ils accepté d’être filmés ?

À l’exception des consultations médicales, il était admis que nous pourrions filmer librement dans l’institution. Au-delà, c’était une question de personnes. A nous de voir avec chacun.

Nous étions une très petite équipe, de quatre en tout. La première semaine, nous avons décidé de ne pas tourner. Nous voulions prendre le temps de rencontrer les gens, d’expliquer nos méthodes de travail, sans oublier de préciser que le film était destiné à sortir en salles : si certains ne voulaient pas être filmés, ça leur appartenait, nous n’irions pas leur demander de se justifier.

Ces précautions étant prises, la question n’était pas réglée pour autant. Elle s’est posée avec la même acuité, le même poids d’incertitude jusqu’au dernier jour de tournage ! Non pas qu’il y ait eu une méfiance particulière à notre égard, bien au contraire… Mais parce que la plupart des gens se prononçaient dans l’instant, selon la situation, leur forme du moment. C’était très variable, souvent imprévisible : un pensionnaire pouvait très bien nous donner son accord et changer d’avis, ou s’éclipser un instant plus tard !

Avec d’autres, c’était plus compliqué encore, parce qu’il était impossible d’avoir une conversation cohérente avec eux. L’exemple de Claude est significatif. Claude, c’est cet homme que j’ai filmé lorsqu’on lui taille la barbe, et qui donne perpétuellement l’impression d’être dans un ailleurs très lointain… Jusque-là, il m’arrivait souvent d’aller le voir et de rester à ses côtés. Je le trouvais très émouvant… J’avais envie de le filmer, mais j’ai dû attendre cinq ou six semaines avant qu’il me fasse comprendre, à sa manière, qu’il n’y était pas opposé.

D’une séquence à l’autre, et vis à vis de chacun, il fallait donc trouver le dispositif adéquat. Quand je filmais une réunion, nous déterminions un angle mort, un hors champ, de sorte que tout le monde puisse y assister quand même. Avec les répétitions théâtrales, c’était plus difficile, à cause des déplacements ; d’autant qu’Opérette comporte de nombreuses scènes de groupe. Par chance, ceux qui voulaient jouer dans la pièce acceptaient généralement la caméra. À une exception près : l’un des musiciens ne voulait en aucun cas être à l’image. A chaque répétition j’ai donc veillé à ce qu’il soit « off » ; et le jour de la représentation, nous avons décidé que tous les musiciens porteraient des masques.

Dans le film vous ne distinguez pas les pensionnaires des soignants…

Avant tout, c’est une des particularités de La Borde. Il n’y a aucun signe distinctif, du moins formalisé en tant que tel. La plupart du temps, bien sûr, la folie se lit sur les visages et dans les gestes. Mais La Borde accueille aussi des gens comme vous et moi, simplement fragilisés à un moment de leur vie. Par ailleurs, comme les pensionnaires ont des responsabilités dans l’institution, on ne sait pas toujours à quoi s’en tenir. D’ailleurs, au fil des années, certains soignés sont devenus soignants…

Pour ma part, je n’ai jamais cherché à savoir précisément qui est qui, ni interrogé quiconque sur son passé. Les gens ne sont jamais filmés en fonction de leurs antécédents ou de leur pathologie. J’admet que plusieurs séquences, en particulier les répétitions théâtrales, laissent planer un doute sur l’identité de certains… Mais quoi ? Fallait-il que j’ajoute un sous-titre – schizophrène, paranoïaque, psychiatre, infirmier – chaque fois qu’une nouvelle tête apparaît à l’écran ?

Je ne veux pas faire semblant de croire qu’il n’y a pas de frontière, de différence entre les uns et les autres ; mais le film ne se situe pas sur ce terrain-là. Le fait de ne pas pouvoir mettre une étiquette sur certains personnages interdit précisément de les juger a priori. Tant pis s’il y a des spectateurs que cela déroute ! Je sais qu’il est confortable, rassurant pour soi-même d’habiter la souffrance de l’autre. Mais après tout, la frontière est parfois ténue, parce qu’il y a de l’autre en nous.

Vos protagonistes ont-ils vu le film ? Et si c’est le cas, comment ont-ils réagi ?

En septembre dernier, nous avons organisé une grande projection dans un cinéma de Blois, la ville la plus proche, pour l’ensemble des « Labordiens », leurs familles et amis, et bien sûr l’équipe de tournage. Il y avait une atmosphère de fête, c’était très émouvant de nous retrouver tous. Le film a été accueilli avec beaucoup de chaleur, et je me suis senti heureux de ne pas avoir trahi leur confiance.

Bien entendu, tout au long de la projection, j’étais impatient de découvrir les réactions des uns et des autres. Je m’attendais à ce que les personnages du film, happés par leur propre apparition à l’écran, ou par les souvenirs personnels qu’ils gardaient de cette aventure, réagissent un peu comme s’ils découvraient un film de famille, sans forcément prendre la mesure de l’ensemble. Mais passées les premières minutes, les réflexions, les rires se sont tus… Et quand la salle s’est rallumée, j’ai été frappé de voir, notamment parmi les pensionnaires, que leur attention s’était portée bien au-delà de leur propre personne.

Avez-vous l’intention de passer un jour à la fiction ?

Je ne l’exclus pas, mais je n’ai pas le sentiment, sous prétexte que mes films appartiennent au genre documentaire, de faire un cinéma au rabais. L’idée de tourner selon un scénario entièrement écrit d’avance, et où tout irait de soi, ne m’intéresse pas. J’incline pour une certaine fragilité, cette part de risque liée à ce qui s’invente au jour le jour sans qu’on en connaisse toujours l’issue. Au cinéma, la beauté ne se convoque pas sur rendez-vous. Lorsqu’elle se glisse dans un film, c’est presque toujours par effraction.

Documentaire ? Fiction ? Pour moi, la question n’a plus grand intérêt ! Je pense depuis longtemps que s’il y a deux manières de faire des films, la frontière ne se situe pas à ce niveau, mais plutôt entre deux attitudes dans la manière de faire confiance au récit. Il y a les cinéastes qui croient à la rencontre avec l’autre, et ceux qui n’y croient pas. Fiction ou non, un film est toujours une interprétation, une réécriture du monde. Malheureusement, les documentaires sont poursuivis par la notion de «réalité brute», de sorte que beaucoup de gens les disqualifient en tant que films, c’est à dire en tant que métaphores, capables de raconter le monde comme le fait n’importe quelle fiction. Ce préjugé est tenace. C’est pourquoi j’évite de dire de mon film : « C’est un documentaire sur les fous ». Non que je ne veuille pas appeler un chat un chat, mais parce qu’aussi abruptement énoncée, ce type de formules risque de faire fuir le public. Les gens pourraient penser qu’on cherche à susciter leur pitié, se dire : « On va nous faire la morale, ou nous extorquer des larmes ! »

Pour conclure, comment définiriez-vous, justement, le sujet de votre film ?

Depuis le début de cet entretien, si je n’ai cessé d’évoquer la relation à ceux que j’ai filmés, ce n’est pas un hasard : je crois que c’est le sujet même du film ! Un film sur la folie ? Certainement pas. Sur la psychiatrie ? Encore moins ! Le théâtre ? Un prétexte… Plutôt qu’un film sur, j’ai fait un film avec et grâce à : avec des fous, et grâce à La Borde. Alors, s’il fallait en définir le sujet, je dirais que c’est un film qui parle de ce qui nous relie à l’autre, de notre capacité – ou incapacité – à lui faire une place. Et finalement, de ce que l’autre, dans son étrangeté, peut nous révéler de nous-mêmes.

Les Cahiers du Cinéma n° 511 - Mars 1997

Votre cinéma, même s’il met en scène des lieux institutionnels comme le Louvre ou La Borde, n’a visiblement pas pour projet d’interroger le mécanisme de ces institutions, contrairement par exemple aux films de Wiseman. Avez vous choisi La Borde pour son aspect faiblement institutionnalisé, parce que cela vous permettait de parler d’autre chose que de l’institution ?

Contrairement à ce qu’on peut croire, la clinique de La Borde n’est pas « faiblement institutionnalisée ». Depuis sa création, en 1953, c’est un lieu qui fait un effort permanent de réflexion sur son propre fonctionnement, en partant de l’idée que la notion de « soin » doit s’appliquer à elle même autant qu’aux pensionnaires. D’où des mécanismes institutionnels très complexes, malgré les apparences. Bien sûr, cette dimension n’apparaît qu’en filigrane dans le film, parce que mon propos, à l’inverse de celui de Wiseman, n’avait pas pour objectif premier de mettre à nu ces rouages. Si j’avais tourné dans un lieu classique, je me serais certainement situé sur le terrain dc la critique sociale, mais ce n’est pas le cas. Je suis plutôt du côté de la fable, presque de la fiction. C’est tout juste, en voyant le film, si l’on sait où on se trouve…

Le film donne le sentiment que vous entretenez une grande familiarité avec ce lieu, alors que cette proximité n’est pas du tout antérieure à la préparation du film, je crois.

J’avoue que jusqu’ici, l’idée de faire un film sur l’univers psychiatrique ne m’avait jamais attiré. De peur d’être intrusif, d’ériger malgré moi la souffrance en spectacle, de troubler le fonctionnement d’un lieu où les gens qui sont là, viennent pour être en paix. Mais en arrivant à La Borde, j’ai été frappé par cette façon de transformer un asile en lieu d’accueil et de liberté. Les gens y ont droit à être ce qu’ils sont, ils y ont droit à la folie. J’étais séduit, mais ça ne suffisait pas. Au fur et à mesure que j’exposais mes réticences, les gens autour de moi, les pensionnaires, les soignants ont commencé à m’encourager. Et c’est en apprenant l’existence, chaque été, d’un spectacle de théâtre, que je me suis décidé à faire le film, je n’aurais pas pu m’en tenir à une chronique au quotidien. J’avais besoin d’un élément narratif, d’une médiation. Le film traduit cette rencontre qui s’opère petit à petit. Dans les premières images, on est à distance, on est voyeur, mais peu à peu l’espace se resserre.

En même temps, un certain nombre de scènes sont extérieures à ce fil narratif des répétitions théâtrales. Quels choix ont présidé à la composition du film?

Je suis rentré du tournage avec un vif sentiment de désespoir. J’avais accumulé des heures et des heures de film, mais c’est comme si j’avais couru après quelque chose qui m’échappait en permanence. Naturellement, je n’avais plus aucun recul ! Je me suis alors installé au montage, j’ai visionné deux fois l’ensemble des rushes, et j’ai commencé à reprendre confiance, à recentrer les choses. D’emblée, j’ai écarté une très grande part de mon matériel pour ne conserver, comme base de travail, que trois heures de rushes. Avec les répétitions théâtrales, j’avais un fil conducteur, une chronologie. Mais je voulais que le film fasse des allers retours entre le théâtre et les situations plus quotidiennes. J’ai monté le film d’une manière très intuitive, sans faire de plan général de la structure. J’ai réfléchi à la première scène, je l’ai montée, puis j’ai cherché ce qui devait venir juste après, et ainsi de suite jusqu’à la fin. Tout le film s’est construit par associations, d’une scène à l’autre, de façon empirique. Aujourd’hui, je m’aperçois que le résultat final est très fidèle à la note d’intention que j’avais rédigée avant le tournage.

Est ce qu’il avait déjà eu des tournages à La Borde?

Oui, dans les années 60, il y avait eu une émission de télévision d’Igor Barrère et Etienne Lalou, mais je ne l’ai pas vue. En revanche, j’ai vu un film assez court mais extraordinaire sur un danseur japonais qui évolue au milieu du parc, entouré par les gens de La Borde. Et puis, ces dernières années, les spectacles estivaux ont été filmés en vidéo pour qu’il en reste une trace.

On a l’impression dans le film que les pensionnaires sont tout à fait conscients de la présence de la caméra, qu’ils en jouent, et que vous tenez à ce que cette présence soit inscrite dans le film.

L’une de mes réticences, avant de me lancer dans ce projet, était précisément liée au fait de ne pas savoir si certains pensionnaires seraient conscients ou non de la présence de la caméra, du moins de l’impact des images. Je ne savais pas encore que la réalité allait me prouver le contraire, et que cette crainte reposait sur une vision erronée du monde des fous. Exception faite des quelques plans du début, où l’on voit des pensionnaires déambuler dans le parc de la clinique, je n’aurais pas pu filmer les gens à leur insu. Le vrai sujet du film, c’est la rencontre qui s’opère progressivement entre les pensionnaires et la caméra. C’est à dire entre eux et nous, spectateurs.

Si La Moindre des choses n’est pas un film sur l’institution, ce n’est pas non plus un film sur les mécanismes de la folie. Rien n’interroge les raisons pour lesquelles les pensionnaires sont là, le film est d’une grande discrétion là dessus.

C’est vrai que je n’ai jamais cherché à savoir pourquoi ils étaient là, quelle était leur pathologie, ni même s’ils étaient pensionnaires ou soignants. Quand on arrive à La Borde, on ne sait pas toujours qui est qui, parce qu’il n’y a pas de signes distinctifs, pas de blouses blanches, rien qui permette de situer les gens d’un côté ou de l’autre. Bien sûr, chez la plupart des patients, la folie se lit sur leur visage, dans leurs gestes. Mais pour certains, on ne sait pas très bien à quoi s’en tenir, parce que ce lieu accueille aussi des gens comme vous et moi, simplement fragilisés à un moment de leur vie. Aujourd’hui encore, pour quelques uns, je ne sais pas de quel côté ils sont. Je ne leur ai pas demandé.

De toute façon, je n’avais pas l’intention de traquer les gens dans leurs moments d’effondrement, ou de fouiller dans leur passé. Dans le film, lorsqu’il m’arrive de poser une question, je ne sors pas du cadre du travail qui est en train de se faire, au présent.

Il y a malgré tout une scène où passe une grande violence, celle du dessin. Elle peut sembler en rupture avec le reste du film. Avez vous hésité à la garder?

Pour moi, les situations quotidiennes comptaient autant que les répétitions théâtrales. Après tout, le théâtre n’était peut être qu’un prétexte. Il m’a servi de fil conducteur, et m’a donné la possibilité d’être rapidement proche des gens sans avoir à faire intrusion dans leur intimité. La scène dont vous parlez peut sembler en rupture avec le reste parce que je m’y attarde longuement, mais c’est l’une de celles qui incarnent le mieux l’esprit de ce lieu, cette attention de chaque instant que l’on accorde à des petits riens, à des faits, des gestes apparemment sans importance. Ce qui est beau, c’est de voir comment Sophie parvient à imposer son projet : dessiner le portrait d’une autre. Cela passe d’abord par une phase très violente, puis le calme s’établit peu à peu autour d’elle, parce qu’on fait une place à son désir singulier. Théâtre ou pas, il s’agissait au fond de montrer comment on entoure les gens, comment on essaie d’accueillir le désir de chacun, de créer du lien, d’offrir aux pensionnaires l’occasion de garder un contact avec la réalité.

Comment des personnages ont émergé à partir de tout ce que vous avez filmé? Comment avez vous fait pour choisir certains pensionnaires et les construire comme des personnages?

Comme dans n’importe quel lieu, il y a des personnes qui vous touchent, d’autres moins. Il y a des gens qu’on a envie de filmer, d’autres pas. Certains se sont offerts très rapidement. Michel, cet homme que je questionne et qu’on voit souvent, est quelqu’un avec qui une forme de connivence s’est très vite établie. Dès les premiers jours, il nous a accordé sa confiance, et nous a donné quelque chose de lui. Avec d’autres, la rencontre a aussi été forte, mais beaucoup plus lente. Comme Hervé, ce jeune homme blond qui vient regarder timidement, du coin de l’oeil, les premières répétitions, puis qui finira par se faire happer par le théâtre, jusqu’à râler à la fin parce qu’il n’a pas un rôle assez important dans la pièce. Hervé, c’est donc un « personnage » qui évolue considérablement au cours du film, et dont j’ai soigneusement construit la trajectoire au montage, en dosant chacune de ses apparitions. La transformation du rapport que le spectateur entretient avec le film passe beaucoup par lui. À mesure qu’il évolue, qu’il s’ouvre à ce qui l’entoure, notre propre regard se modifie. Peu à peu, une barrière tombe, notre peur s’estompe. Au départ, on a tous des clichés sur la folie. Elle est synonyme de violence, d’incohérence, d’irrationnalité. Le film bat en brèche ces a priori. La folie ne s’oppose pas forcément à la raison. On voit bien que Michel choisit ses mots avec une grande maîtrise. Son discours est parfaitement articulé.

Concernant la pièce de Gombrowicz mise en scène à La Borde, le rapport au texte produit, de ce point de vue, un effet assez sidérant. On pense a priori que les gens qui sont là n’ont aucune prise sur la raison, or ils sont capables de fournir un travail très cohérent de comédiens (apprendre un texte, le jouer…) sur un texte qui, lui, est justement totalement incohérent et irrationnel…

Dans le film, tout se passe comme si la part la plus exubérante, la plus pittoresque de la folie était prise en charge par la pièce. Les pensionnaires, eux, apprennent leur texte, le répètent… Ils entrent de plain-pied dans l’espace du travail et du jeu, et partagent soudain les mêmes difficultés que n’importe quels acteurs. Ce à quoi on pouvait s’attendre dans un asile, comme voir des gens qui disent n’importe quoi, c’est plutôt à Gombrowicz qu’on le doit.

Si la scène du dessin ou la scène de la barbe sont surprenantes, c’est parce que dans la plus grande partie du film, les pensionnaires semblent maîtriser ce qu’ils donnent au film. Ils disposent de la caméra plus qu’elle ne dispose d’eux. Là, dans ces deux scènes, au contraire, vous enregistrez quelque chose qui leur échappe.

Dans les scènes de répétitions théâtrales, ils sont effectivement tenus par la discipline du jeu et par l’ambiance du groupe. Alors que dans les deux scènes dont vous parlez, quelque chose en eux se relâche et s’abandonne. Quand on filmait les répétitions, la caméra amenait les gens à plus de tenue encore. Ils voulaient nous donner une image digne d’eux mêmes.

Y a-t-il une forme de direction d’acteurs dans votre méthode?

Au cours des repetitions théâtrales ou musicales il m’est souvent arrivé de demander aux « acteurs » d’attendre quelques minutes, le temps de nous préparer, ou même de recommencer telle scène, telle chanson, pour en filmer une deuxième prise. C’était accepté par tous. Mais je n’appelle pas ça de la direction d’acteur, d’autant que ce rôle là incombait à Marie, qui mettait en scène la pièce, et à André, le musicien. Hors du théâtre, il y a des situations que j’ai provoquées, ou réorganisées. Dans ces cas là, il ne s’agit pas de demander aux gens de faire quelque chose qui leur est étranger, ni de leur faire rejouer à l’identique une situation qu’ils auraient déjà vécue. Si je filme Michel au standard, c’est parce qu’à l’époque, il assumait cette fonction une heure chaque jour. Quand je filme la scène de la cuisine, où pensionnaires et soignants s’affairent à préparer le repas, je l’annonce dès la veille. Cela permet à ceux qui ne veulent pas être filmés de ne pas y venir ce jour là. A l’inverse, je vais solliciter certains, leur demander s’ils acceptent d’y venir, dans l’idée de donner plus de poids à leur « personnage ». Pour reprendre la comparaison que vous faisiez entre la démarche de Wiseman et la mienne, j’ai le sentiment que sa position est beaucoup plus neutre, à distance, moins interventionniste que la mienne. Il incarne pleinement le documentaire, version réalité brute. Chez moi, il y a davantage d’interactions avec les personnes que je filme, une forme de proximité, une confiance nécessaire. « Capter le réel », pour moi, ça ne veut pas dire grand chose. Le réel n’est qu’une reconstruction, une relecture du monde, quelque chose dont on s’empare et que l’on questionne avec sa sensibilité, ses fantasmes, les histoires qu’on a en soi et qu’on projette.

Il y a de toute façon une dimension de récit dans le film.

Mon désir était de raconter une histoire et je voulais, peut être pour conjurer ma propre frayeur, que cette histoire contienne une part de gaieté. Pour chacun de mes films, il s’agit d’aller du côté de la narration, et d’échapper à cette approche pédagogique qui condamne presque toujours sa portée cinématographique. Je m’empare d’une histoire vraie, celle des gens que je filme à un moment précis, et la leur restitue sous une autre forme, à travers ma vision personnelle, en essayant de ne pas trahir au passage la confiance qu’ils m’ont faite en me livrant une part d’eux mêmes.

On est également frappé par la mélancolie du film. Cette mélancolie n’est pas spécialement liée à la folie des gens qui sont filmés, ni à leur vie à La Borde qui semble d’une grande douceur, mais réside plutôt dans le rythme du film, son rapport au temps. A travers le rythme d’une saison, il transmet de façon très forte le sentiment du temps qui passe et on sent sourdre une mélancolie très profonde derrière la douceur.

Ce sentiment vient sûrement du temps qui passe, mais peut être aussi de la nature… L’une des premières choses qu’on remarque à la Borde, c’est la forte présence des arbres. Si les pensionnaires ont fui la société, ils n’en ont pas moins un rapport au monde, à la nature, au temps, à l’espace… Je voulais que le film traduise cet espace temps différent. D’où ces longs plans sur les arbres agités par le vent. D’où également la scène de l’orage. C’est beau, un orage, mais ça remue au plus profond. Et le tonnerre qui s’éloigne, c’est un instant de pure mélancolie, comme une chose qui n’en finit pas de mourir. La mélancolie est peut être aussi le propre du théâtre, avec l’euphorie liée à la préparation d’un spectacle, et la retombée qui suit la représentation.

N’avez vous pas eu peur de donner une image idyllique de la folie?

Je crois qu’il y aura toujours des gens pour qui le film ne montre pas assez de souffrance, ni cette part de pittoresque à laquelle on s’attend dans un film sur les fous. Ça fait partie des clichés. Je n’ai pas cherché à montrer cet endroit sous un jour paradisiaque, mais c’est vrai qu’à La Borde, on est frappé par l’ambiance, ce côté hâvre de paix, à l’abri de la violence du monde. Par ailleurs, c’est un lieu de soins, et les médicaments créent une certaine torpeur, un ralentissement général qui contribue à ce sentiment d’apaisement. Il se peut que le film esquisse la question de savoir si un lieu comme celui là n’est pas aussi un piège pour ceux qui y viennent. S’ils s’y sentent protégés, auront ils envie d’en sortir un jour ? Je crois que cette question n’appelle aucune réponse. Tant mieux, après tout, si les gens y sont traités.

II n’y a dans le film aucune présentation du lieu, aucun souci pédagogique; n’est ce pas courir le risque de perdre le spectateur?

Au contraire. C’est ce qui lui donne un petit air de fiction. On ne sait pas trop où on est. Il y a ce château, ces bois, ces corps tordus par la folie, la musique, ces costumes de théâtre faits de bric et de broc… On est à l’écart du monde, un peu comme dans les contes. En même temps, tout y est bien réel. C’est un endroit doux et violent. Un lieu de souffrance, de détresse, mais aussi de réconfort et de soins. Ce n’est pas tant un film sur La Borde qu’un film grâce à La Borde. Il est probable qu’en allant voir le film, une partie des spectateurs saura où il s’est tourné. Mais pour les autres, cela n’a pas d’importance. Ce qui compte, c’est que l’on voie que ça existe.

Tout le film travaille sur l’indiscernable : les patients qu’on confond avec les soignants, ce lieu dont on ne comprend pas trop comment il fonctionne, enfin la folie dont on n’est plus très sûr de savoir ce qu’elle est à l’issue de la projection.

C’est sûrement ce qui rend le film dérangeant. Certains pensionnaires n’ont pas l’air malades. Ils ne hurlent pas leurs angoisses. En plus, je ne dis pas aux gens ce qu’il faut penser de cet endroit, ou de la psychiatrie. Je ne dénonce rien. Je m’en tiens à faire un film avec des gens, en espérant que l’épaisseur singulière des êtres humains prendra le pas sur les a priori qu’on peut avoir sur eux. J’essaie aussi de faire rire. On rit beaucoup, avec les fous. Depuis quand ces gens là n’auraient ils pas d’humour, y compris sur eux mêmes ? Le Pays des sourds obéissait à une démarche semblable. On part tous du préjugé selon lequel un sourd est un triste handicapé. Mais le film opérait un renversement, il venait nous montrer, entre autres, leur extraordinaire richesse linguistique.

Qu’est ce qui a changé dans votre méthode depuis votre premier film, à la fin des années 70, La Voix de son maître ? Qu’avez vous le sentiment d’avoir appris?

Dans La Voix de son maître, il s’agissait, pour Gérard Mordillat et moi, de porter un regard analytique et critique sur ce que l’on montrait. Le film visait à décortiquer le discours patronal, et reposait sur un dispositif théorique. C’est un film réalisé à deux, et dans ce genre d’entreprises, il y a un côté dénominateur commun, chacun reste un peu sur son quant à soi. Aujourd’hui, j’avance bien davantage avec mes sentiments. La première fois que j’ai atterri à La Borde, Jean Oury et plusieurs soignants ont entrepris de m’expliquer certaines choses. Je les ai arrêtés très vite, je ne voulais pas m’embarrasser de notions théoriques sur la folie ou je ne sais quoi. Je préférais découvrir les choses par moi-même, me faire ma petite idée. J’aime bien me mettre dans cette position là. Si on s’appuie sur de la théorie, on n’est plus du côté du cinéma mais de la pédagogie et du didactisme.

Le film est tourné en super 16 et gonflé en 35. Si vous n’aviez pas eu un budget relativement confortable, vous auriez pu faire le film en vidéo?

Je ne crois pas. Même si j’avais dû le faire pour la télé, j’aurais choisi le support film. Je n’aime pas la vidéo. Ça s’efface. C’est peut être idiot mais, même pour le montage, je préfère rester en pellicule plutôt que de monter en virtuel, comme on le fait de plus en plus. C’est parfois un peu fastidieux, mais j’aime ce côté artisanal. Le cinéma, c’est la mémoire, tandis que la vidéo, c’est l’effacement. La télévision, ça sert à faire le vide. C’est une machine à écerveler, à effacer la mémoire par couches superposées : chaque image y recouvre la précédente en un flot ininterrompu. Il faudrait arrêter ça… Quand il m’arrive de faire un film directement pour la télé, comme Un animal, des animaux, mon approche ne change pas. Je ne vais pas me mettre à faire des plans plus serrés. Je crois que mes films sont atypiques à la télé, parce que très silencieux, en plans larges… La télé a horreur du vide et du silence. Elle est plus proche de la radio que du cinéma. Il ne faut jamais que ça s’arrête, ça doit parler tout le temps. D’ailleurs, la radio crée plus d’images que la télé. Au moins, elle laisse une place à l’imaginaire.

Dans le domaine du documentaire, même si vous n’êtes pas attaché à cette désignation, se pose le problème de trouver les moyens de faire du cinéma en dehors des lois de la télévision. Vous avez la chance que vos films soient faits comme des films de cinéma, Pensez vous que cette façon de produire des documentaires soit menacée?

Depuis quelques années, on assiste en effet à un retour des films documentaires en salles. A côté de Marcel Ophuls et Depardon, il y a Robert Kramer, Claire Simon, Denis Gheerbrant, et maintenant Hervé Le Roux… Au total, une dizaine de films par an. Est ce que ça va continuer? Je le souhaite ardemment, mais ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Pour la plupart des décideurs, le documentaire doit rester un genre télévisuel, ce n’est pas du cinéma, puisqu’il n’y a pas d’acteurs. C’est nul ! Prenez Coûte que Coûte : c’est l’un des plus beaux films à suspense que j’ai vus ces dernières années ! Ce qui est frappant, c’est que du côté de la fiction, il y a tout un courant qui se rapproche du cinéma documentaire. Regardez La Promesse, ou ce que fait aujourd’hui Alain Cavalier… Le cinéma qui m’intéresse le plus travaille souvent sur ces zones frontalières entre fiction et documentaire.

Avez vous déjà imaginé poursuivre votre démarche par le biais de la fiction, avec des acteurs et des personnages inventés?

Ça me tente parfois, et ça me fait peur. Je crois que si je me retrouvais avec un scénario dialogué entre les mains, je serais un peu bloqué. Ou je deviendrais aveugle ! Je crois que je suis un peu comme le coucou, cet oiseau qui vient pondre ses oeufs dans d’autres nids que le sien et les fait couver par d’autres oiseaux. J’ai besoin des autres pour parler de moi même. Il faut que je m’empare de leurs histoires pour raconter un peu des miennes. Je ne sais pas si je pourrais le faire de manière frontale.

Votre film a t il été montré à La Borde?

Avant le mixage, j’ai montré le film à Jean Oury et quelques soignants pour m’assurer qu’il n’y avait pas des scènes qui pourraient se retourner violemment contre tel ou tel patient. Oury m’a tranquillisé. On a organisé deux projections à Blois, la ville la plus proche, pour les pensionnaires, leurs familles, les soignants. Passées les dix premières minutes, où les gens étaient tout à la découverte de se voir sur l’écran et de se reconnaître les uns les autres, ils sont vraiment entrés dans le film et m’ont donné l’impression de le voir dans son entité. Ils ne se sont pas arrêtés à leur propre image. A l’issue de la projection, Hervé était là, dans son coin. Je suis allé le voir, et je ai lui demandé ce que ça lui avait fait de se voir sur l’écran. Il m’a répondu que ce n’était pas ce qui l’avait le plus frappé, parce qu’il s’était déjà vu dans un miroir. Je lui ai donc demandé ce qui l’avait le plus frappé. II m’a dit : « Dans le film, il y a de l’échange ». « Entre quoi et quoi ? », ai je demandé. « Entre la souffrance et les moments de gaieté ».

Télérama n° 2460 - 5 mars 1997

Télérama : Vous connaissiez la clinique de La Borde avant d’y aller réaliser votre film ?

Nicolas Philibert : Je la connaissais de nom, on en avait beaucoup parlé dans les années 70. Des amis m’ont suggéré d’y aller voir. Mais j’ai mis huit à neuf mois avant de franchir le pas. J’avais peur de me confronter au monde de la folie, d’y laisser des plumes. J’avais surtout peur de troubler la tranquillité d’un lieu que son fondateur, Jean Oury, a défini comme un asile, au sens premier du mot : un abri contre le danger.

Quelle a été votre première impression ?

J’ai été frappé par le respect et l’accueil des gens et, aussi bizarre que cela puisse paraître, par l’atmosphère de liberté. On a vraiment le sentiment d’être dans un lieu de tolérance. Sans murs et sans blouses blanches. Les « fous », eux mêmes, sont tolérants vis à vis des autres.

Vous avez décidé aussitôt de faire le film ?

Non, pas tout de suite. J’y suis retourné cinq ou six fois. J’avais encore des réticences. J’en ai parlé. Les pensionnaires me disaient: Ce n’est pas parce qu’on est “fous” qu’on va faire n’importe quoi. On est fous, mais on n’est pas idiots ». Cela me confrontait à mes propres préjugés, et, finalement, j’ai eu envie de faire le film à partir de ça.

Vous privilégiez les répétitions de la pièce de théâtre de Gombrowicz. Pourquoi ?

Dans une simple chronique au quotidien, la caméra serait venue troubler une intimité. Là, ces gens participaient à une représentation théâtrale : c’est qu’ils voulaient bien se montrer. Un film devenait possible. On a commencé par filmer les répétitions, dans un coin du parc. Après seulement, on a élargi le champ d’action…

Quoi qu’il en soit, vous « volez » un peu de cette intimité ?

Oui, mais, en faisant du théâtre, les pensionnaires se trouvent dans un espace de travail et, donc, acquièrent une forme de dignité. Ils s’engagent, ils donnent quelque chose : la réplique, une gestuelle, le meilleur d’eux mêmes. Pour un temps, on partage ce même espace de travail : moi, je tourne, eux, répètent. Un lien se crée.

La folie incluse dans la pièce de Gombrowicz relativise la folie des pensionnaires.

Dans cette pièce, on découvre la part la plus pittoresque de la folie. Et, face au texte, beaucoup réagissent avec un certain humour, une ironie étonnante. Michel, par exemple, manifeste une grande lucidité quand il dit : « J’aime surtout le troisième acte parce que les réparties sont complètement déboussolées, ça me console ! » Peut être qu’avec une autre pièce le film aurait eu une tonalité différente.

Vous demandiez à chacun s’il voulait être filmé ?

N.P. : Très vite, il a été admis qu’on serait tous les jours aux répétitions. Le sachant, les pensionnaires venaient ou non, selon leur forme, leur envie, leur peur du moment… Pour les scènes d’intérieur, on indiquait sur la « feuille de jour » de La Borde où tournerait l’équipe ciné le lendemain. Chacun pouvait donc éviter l’endroit s’il le souhaitait.

Y a t il eu des refus ?

N.P. : Oui, mais la plupart des pensionnaires m’ont fait comprendre que cela ne les dérangeait pas. En fait, cela se décidait au jour le jour. Il y avait ceux qui, le lendemain, regrettaient : il fallait leur parler… Et puis d’autres qui ont mis longtemps avant de se décider. Je me souviens en particulier d’une jeune femme qui faisait des détours incroyablement longs dans le parc pour nous éviter. J’ai été la voir pour la rassurer, lui donner ma parole que je ne la filmerais pas. Petit à petit, elle a osé s’approcher. Et le dernier jour de tournage, elle est venue, droit dans l’axe de la caméra. J’ai aussitôt coupé. On s’est regardés. In extremis, elle voulait être filmée pour une déclaration. Elle s’est assise dans l’herbe et a commencé à parler. C’était très émouvant.

Dans le film, vous ne présentez personne. Il n’y a aucun commentaire, ni sur le lieu ni sur ses habitants..

C’est un parti pris que j’avais déjà dans mes précédents films. J’essaie de raconter une histoire avec des personnages auxquels je m’attache. Chaque fois qu’on investit un lieu, on découvre des hommes et des femmes, fous ou non, qu’on a envie de filmer plus que d’autres. Mon propos n’était surtout pas de présenter des « échantillons » de pathologie. J’ai choisi les personnages de manière intuitive, en fonction des liens qui se sont créés.

Faute de repères, le spectateur risque d’être parfois perdu. Il arrive même qu’on confonde soignants et pensionnaires…

Cette incertitude peut dérouter, en effet, mais c’est un risque que j’ai pris délibérément. Quand la souffrance de l’autre est désignée, elle a quelque chose de rassurant pour soi même : on se dit qu’on n’est pas comme ça. S’il y a doute, cela signifie que la frontière est parfois fragile ; que chacun de nous peut basculer. Cela veut dire aussi qu’il y a de l’étranger en chacun de nous.

Cependant, vous ne défendez aucune thèse dans votre film.

Non, il n’y a pas de théorie. Et j’ai tenté d’éviter aussi bien la pitié que la glorification des fous. Si à La Borde des pensionnaires sont d’anciens soignants et des soignants, d’anciens pensionnaires, si on a parfois une impression de frontière floue, cela ne veut pas dire, cependant, qu’il n’existe aucune différence entre les fous et nous. La différence est bien réelle. Aujourd’hui, un certain discours consiste à nier les différences ou, au contraire, à les idéaliser. Pour cette raison, je n’aime pas beaucoup Le Huitième Jour (1). Quand Pascal Duquenne dit sa douleur de ne pas être comme tout le monde, Auteuil lui répond : « Non, tu n’es pas comme les autres, tu es mieux que nous. » Sous-entendu : les trisomiques sont dans la pureté ou la vérité. C’est inacceptable.

On voit certains personnages évoluer au cours du film.

Oui, Hervé, par exemple, celui qui est sur l’affiche. Au début du film, il paraît très lointain, sur une autre planète. Il s’exprime par onomatopées ou par borborygmes. Et, peu à peu, il se fait happer par le spectacle des répétitions. Sa première parole articulée vient au bout d’une heure de film. Tout d’un coup, il se tourne vers moi et demande : « C’est du noir et blanc ou de la couleur? » Jusque là, le spectateur pouvait se demander s’il était capable de parler.

Avec Claude, autre « personnage » fort, l’approche paraît très difficile…

Au début, je ne savais même pas s’il avait conscience que je tournais un film. Et puis, un jour, il s’est approché de moi avec une extrême lenteur, s’est arrêté et m’a dit : « C’est de la Kodak ? » J’étais bouleversé : c’était la première fois qu’il s’adressait à moi de manière cohérente. J’ai eu alors envie d’en faire un des personnages centraux.

On peut vous reprocher de montrer une réalité sans crises graves, en somme, d’idéaliser un peu la vie à La Borde.

La violence ne se traduit pas toujours par des grands gestes ou des hurlements. Elle est contenue, certainement, par les médicaments et aussi par la présence de la caméra. Mais elle est perceptible. Je ne voulais pas ériger la souffrance en spectacle. Je ne suis pas rentré dans les chambres, je n’ai pas enregistré les cris, je n’ai pas filmé de crise. C’était un principe éthique, si l’on veut : si je l’avais fait, j’aurais détruit la confiance qui m’était accordée.

Mais cette réserve, cette pudeur peuvent apparaître comme une forme de neutralité un peu « lâche »…

J’avais certainement envie que le film dégage une impression de gaieté. Pour autant, je n’ai rien occulté. La violence se perçoit sur des choses très ténues. Ce n’est pas un hasard si le film s’appelle La Moindre des choses. La scène où Claude se fait couper la barbe ou celle avec la pensionnaire en train de dessiner sont pleines de mille détails, avec des moments d’apaisement, de violence saugrenue puis, de nouveau d’accalmie…

La fin du tournage a dû être douloureuse pour tout le monde. Comment l’avez vous vécue ?

Il était convenu de ne pas arrêter brutalement. On est restés encore une semaine, après la représentation. Je suis revenu pour préparer les gens à recevoir le film, à accepter la dure loi du montage. J’y suis retourné ensuite pour l’affiche. On en a parlé ensemble et j’ai gardé certaines idées : par exemple, les contours flous autour du personnage. Un pensionnaire m’avait suggéré d’écrire, en guise de slogan : « On n’est pas fous, on est flous. » Et un autre a renchéri : « On est tous un peu flous…»

Les pensionnaires ont vu le film. Comment avez vous analysé leurs réactions ?

Ils ont regardé le film sans plus ni moins de narcissisme que n’importe qui. Ils m’ont dit des choses très belles. Ils m’ont aussi offert un cahier où chacun avait écrit quelque chose. Les premiers mots sont : « Pour toi, Nicolas, de la part de ceux qui sont un peu trop fous, vers ceux qui ne le sont pas assez. »

(1) Film de Jaco Van Dormaël, avec Daniel Auteuil et Pascal Duquenne qui ont obtenu le prix d’interprétation ex aequo au dernier festival de Cannes.

(2) Télérama n° 2448 du 11 décembre 1996.

Les Cahiers du Cinéma n° 511 - Marzo 1997

Lo de menos. Un prado a la orilla de un bosque. Están ahí, salvajes y como ausentes de todo, zombis bajo un sol de justicia, inmortalizados en la luz aplastante de una especie de terrible eternidad. Es así como los descubrimos y así les dejaremos, con esta imagen, a los locos. Entre tanto, habrá habido una película, como un paréntesis, abierto y cerrado sobre esta certeza: la locura, ese bloque de tiempo, de luz petrificada y cegadora, está ahí donde no se puede entrar, con la intención (malsana) de ver a qué se parece o con la esperanza (generosa) de suavizar el dolor. Es un peso que no podemos llevar por los que lo soportan. O estamos fuera o estamos dentro. Pero, abrir un paréntesis en esta certeza, es lo de menos. Para Nicolas Philibert, Lo de menos es, por tanto, un carril de vía estrecha. En un primer momento, rechazado por la locura, que le devuelve su carácter infilmable en forma de cliché a la vez impresionante, paralizante y desesperante (los zombis), el cineasta hace frente a esta imposibilidad, no trata de salvarla filmando, por ejemplo, el marco de la locura. La clínica de La Borde, en donde se ha rodado Lo de menos, es, sin embargo, el lugar en donde la cuestión de los cuidados psiquiátricos encuentra diferentes respuestas, más allá de los clichés precisamente, y abandera ideas que sería apasionante ver en la práctica. Las veremos, de hecho, pero fuera de contexto, casi fuera de campo, sin comentario y sin que el “seguimiento de los pacientes” juegue un papel eje en la mirada. Lo de menos empieza, por tanto, ahí donde el cine ha perdido sus marcas y ya no puede caminar siguiendo sus propias huellas: ni documental sobre la locura, ni documental sobre la institución psiquiátrica, la película tiene que encontrar otra razón de ser frente a los que han perdido la razón. Magnífico proyecto, modesto y ambicioso a la vez, y que se desarrollará así, con una humildad que marca la más alta aspiración y con fe en esta humanidad cuyo cine puede revelar la belleza.

En La Borde, Nicolas Philibert abre un espacio posible para la película, centrándose en una cosa sencilla que, tocada por la mirada, se convierte en una hermosa victoria: la presencia. La presencia, es lo que escapa a la locura, y la locura está ahí donde se escapa la presencia de los internos de La Borde, ahí en donde se pierden sin previo aviso. Poco les importa entonces que les filmen en este exilio que imaginamos como un abismo de angustia y desolación, ya no están allí. Nicolas Philibert combate esta indiferencia, esta impasibilidad, porque pone, en el gesto de filmar, más que cualquier otro cineasta quizá; es precisamente la voluntad lo que importa, de ambos lados de la cámara, eso es lo que da presencia. Lo de menos, guiado por esta exigencia mínima y esencial, sigue el movimiento continuo, cada vez más amplio y extremadamente hermoso, de una victoria ganada, instante por instante, a la ausencia, a este haberse ido de la locura. Cada rostro mirado aparece cada vez más habitado, cada persona que surge ante nosotros lo hace en un momento dado frente a sí misma. Toda la película narra este advenimiento de la presencia, como una historia que se escribe con pena, con felicidad. Del hombre barbudo con el pelo de punta, nos preguntaremos hasta el final si estaba o no estaba presente, si estaba encerrado en sí mismo por mal humor crónico, o si seguía encerrado fuera de sí mismo por el dolor. La escena en la que le recortan la barba aporta una intensidad terrible a este enigma: Philibert capta el momento en el que la máscara del hombre está a punto de caer, en donde se va a descubrir quién es realmente, pero este momento es fugitivo o fugaz, inescrutable. Y cuando un chico joven, al que siempre hemos visto lejos de todo y de todos, se vuelve de repente hacia la cámara y le pregunta a Philibert si está rodando en blanco y negro o en color, vuelve a caer la máscara de la locura, por un momento sólo. Este espacio, que la película abre una y otra vez; este momento, que hace durar cada vez más, hasta recibir la realidad de vuelta, a través de las palabras de Michel: le dice «flota un poco» (pero que no tenga miedo porque “en La Borde, estamos entre nosotros y tú estás entre nosotros ahora.” En esta estrecha vereda, Lo de menos trabaja la mirada en profundidad para revelar, entre la locura, protegida de ella, el lugar ocupado por esta presencia compartida “entre nosotros”.

(…)