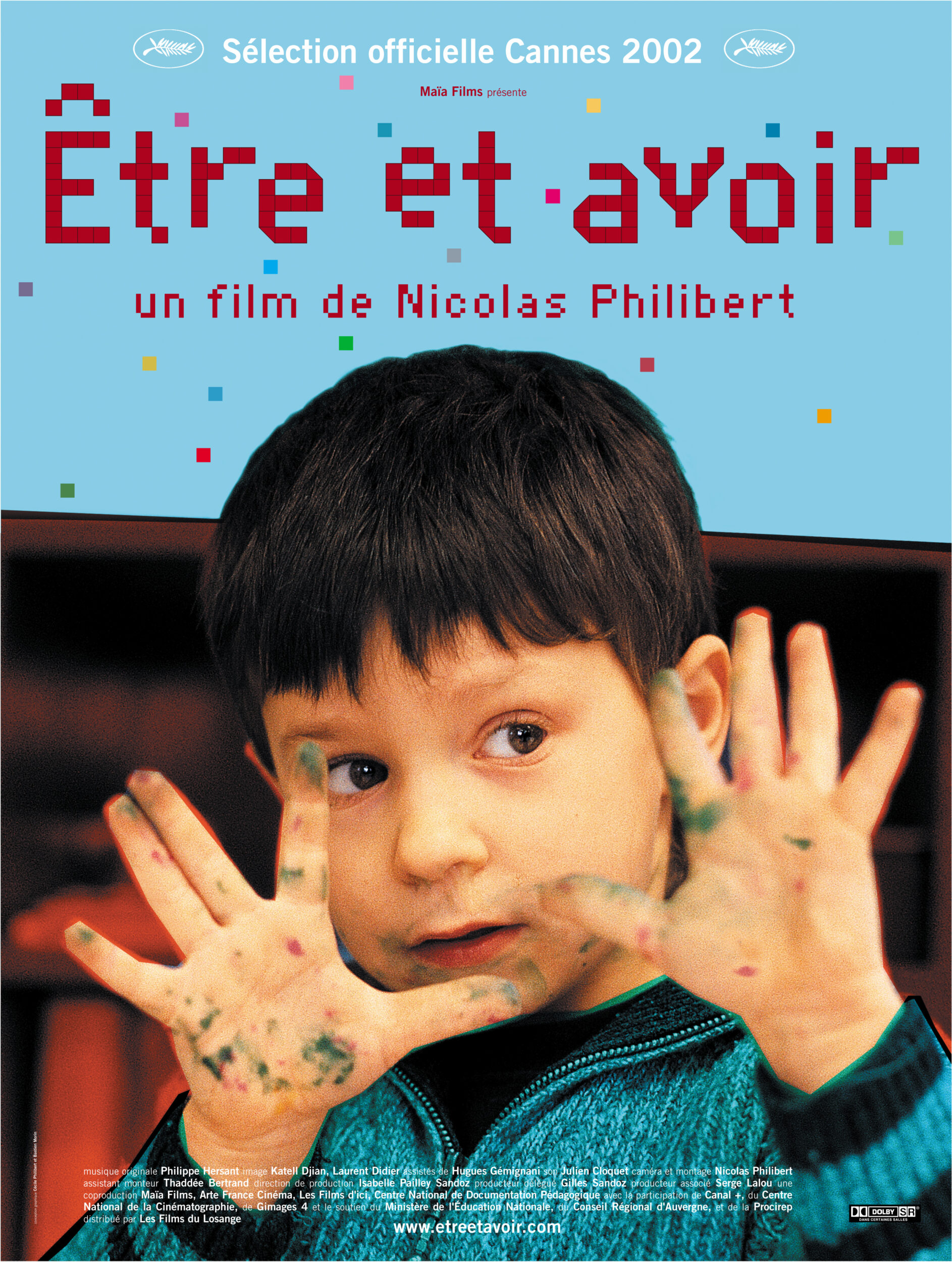

La vida cotidiana en una escuela de una sola aula en un pequeño pueblo.

Directores de fotografía Katell Djian / Laurent Didier • Cámara Nicolas Philibert, asistido por Hugues Géminiani • Sonido Julien Cloquet • Montaje Nicolas Philibert, assistido por Thaddée Bertrand • Música original Philippe Hersant • Dirección de producción Isabelle Pailley-Sandoz y Tatiana Bouchain • Productor delegado Gilles Sandoz • Productor asociado Serge Lalou • Una coproducción Maïa Films, Arte France Cinéma, les Films d’Ici, Centre National de Documentation Pédagogique • Con la participación de Canal +, Centre National de la Cinématographie, Gimages 4, y el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, del «Conseil Régional d’Auvergne» y de la Procirep.

Sélection officielle Cannes 2002, hors compétition • Prix Louis Delluc 2002 • Prix «Tiempo de Historia», Festival de Valladolid, 2002 • Grand-Prix du Festival France Cinéma, Florence, 2002 • « Best documentary » (Prix ARTE), European Film Awards, 2002 • Prix Humanum, décerné par la Presse Cinématographique de Belgique, 2002 • Prix Méliès « meilleur film français de l’année » décerné par le Syndicat français de la Critique de Cinéma, 2003 • Prix des auditeurs du Masque et la Plume, France Inter, janvier 2003 • Nominations aux Cesar 2003 : « Meilleur réalisateur », « Meilleur film » et « Meilleur montage » • Cesar 2003 du montage • Prix de l’Association Cubaine de la Presse Cinématographique (Fipresci), Festival du Cinéma français à Cuba, 2003 • Etoile d’Or décerné par la presse française • Prix du public au 4e Festival du film français à Athènes, 2003 • Grand-Prix et Prix du public au Festival du Film francophone de Bratislava (Slovaquie), 2003 • Grand Jury Prize for the Best Doc., Full Frame Film Festival, USA, 2003 • « Best non fiction film Award », National Society of Film Critics, USA • Nominé aux BBC World Cinema Awards, novembre 2003 • Nominé aux BAFTA (British Academy Film Awards) dans la catégorie « Best films not in the English language », Londres, 2004.

Distribución en Francia & Ventas internationales : Les Films du Losange

Estreno en cines franceses : 28 de agosto de 2002

À propos du film par Nicolas Philibert

* Texte destiné au dossier de presse, printemps 2002

Je voulais situer ce film dans une région de moyenne montagne, où le climat serait rude et l’hiver difficile. Avant de choisir cette école, j’en ai contacté plus de 300, et visité une bonne centaine. Il importait de trouver une classe comportant un effectif réduit (10 à 12 élèves), de sorte que chaque enfant soit identifiable et puisse devenir un « personnage ». Je souhaitais aussi que l’éventail d’âges y soit le plus large possible – de la maternelle au CM2 – pour le charme qui émanent de ces petites communautés hétérogènes, et pour le travail si particulier qu’elles exigent de la part des enseignants.

Dès le début de mes repérages – en juin 2000 – j’avais eu un premier coup de cœur, dans un petit village de l’Aveyron. Elle s’appelait Marie-Lou. C’était une institutrice d’une certaine expérience, et dans sa classe, il y avait quelque chose de magique. Malheureusement, elle devait avoir une vingtaine d’élèves, et ça faisait vraiment trop. Par la suite, il y a eu d’autres belles rencontres, mais il y avait souvent quelque chose qui clochait… Ici, on construisait un lotissement en face de l’école, c’était hyper bruyant. Là, l’espace de la classe était minuscule, on ne pouvait pas bouger ! Là encore, l’institutrice, enceinte, ne pourrait pas rester au-delà du mois de février…

Au début, je prospectais de façon un peu aléatoire. Une institutrice m’adressait à une autre, et ainsi de suite. Mais assez vite, pour éviter de faire des kilomètres superflus, je suis passé par les services académiques. J’y ai sans doute gagné en efficacité, mais ça m’a tout de même pris beaucoup de temps. Il fallait envoyer des courriers, attendre qu’on veuille bien me répondre… Il y avait un peu de méfiance. Dix semaines de tournage dans une classe, ça ne va pas de soi. Il faut dire aussi qu’au sein de l’administration, ces écoles à classe unique n’ont plus tellement le vent en poupe. Il en existe encore beaucoup, plusieurs milliers semble-t-il, mais aujourd’hui on préfère la formule du « regroupement pédagogique » : tous les enfants de la maternelle dans un village, les CP-CE1 dans un autre, les CE2, CM1 et CM2 dans un troisième…

Naturellement, je savais que beaucoup de choses reposeraient sur le choix de l’enseignant, mais sur ce point, j’étais très ouvert. Cela pouvait être un homme, une femme, quelqu’un de jeune, de moins jeune… Je n’avais pas d’a priori. Bien sûr chacun avait son style et sa personnalité, mais la plupart des enseignants que je rencontrais me semblaient très impliqués dans ce qu’ils faisaient. Les méthodes pédagogiques n’étaient pas toujours les mêmes, mais j’ai laissé cet aspect au second plan. Je ne faisais pas un film pour spécialistes.

Alors pourquoi avoir choisi cette classe-là ? Les vacances de la Toussaint approchaient, j’avais visité un peu plus de cent écoles, ça faisait quatre mois que je prospectais, que j’étais sur les routes, et en entrant dans cette classe, j’ai eu le sentiment d’avoir trouvé. La salle était grande, lumineuse, le nombre et l’âge des enfants correspondaient à ce que je cherchais, et j’ai senti qu’avec ce maître expérimenté, un peu autoritaire, notre présence ne pèserait pas trop. Il semblait assez disponible, prêt à nous accueillir pendant 10 semaines. En même temps il avait un côté secret, mystérieux, qui en faisait un « personnage ». Enfin, le fait de choisir un homme, alors qu’aujourd’hui ce métier est exercé à 85% par des femmes, me paraissait de nature à renforcer cette dimension intrigante, propre à nourrir l’imaginaire du spectateur.

Quand je l’ai rencontré, il s’est d’abord étonné, comme beaucoup d’autres avant lui, qu’on puisse faire un film de cinéma sur un sujet aussi peu « spectaculaire ». Je lui ai parlé de mon approche, précisant qu’elle n’était fondée ni sur le pittoresque ni sur la nostalgie, mais sur le désir de suivre au plus près le travail et la progression des élèves. J’avais la conviction que filmer un enfant livrant bataille avec une soustraction pouvait devenir une véritable épopée…

Les parents ont très vite donné leur accord, sans doute en raison de la confiance et du respect qu’il avaient envers ce maître installé parmi eux depuis 20 ans. Pour autant, il m’a paru indispensable de leur dire d’entrée de jeu que leurs enfants ne seraient pas filmés à part égale, ni toujours montrés dans les situations les plus gratifiantes, sans quoi il n’y aurait pas de film, du moins pas d’histoire. J’ai également anticipé sur la question du montage, pour dire qu’il faudrait éliminer des heures de rushes, sacrifier sans doute de belles scènes, sachant qu’un montage n’est pas un « best-off » mais une construction, qui obéit tant à ses propres lois qu’aux désirs du réalisateur… Bref, pour écarter toute ambiguïté, je voulais affirmer d’emblée la subjectivité de mon regard. À partir de là, chacun était en droit d’accepter ou non. Il aurait suffi qu’un seul parent soit réticent pour que je change d’école.

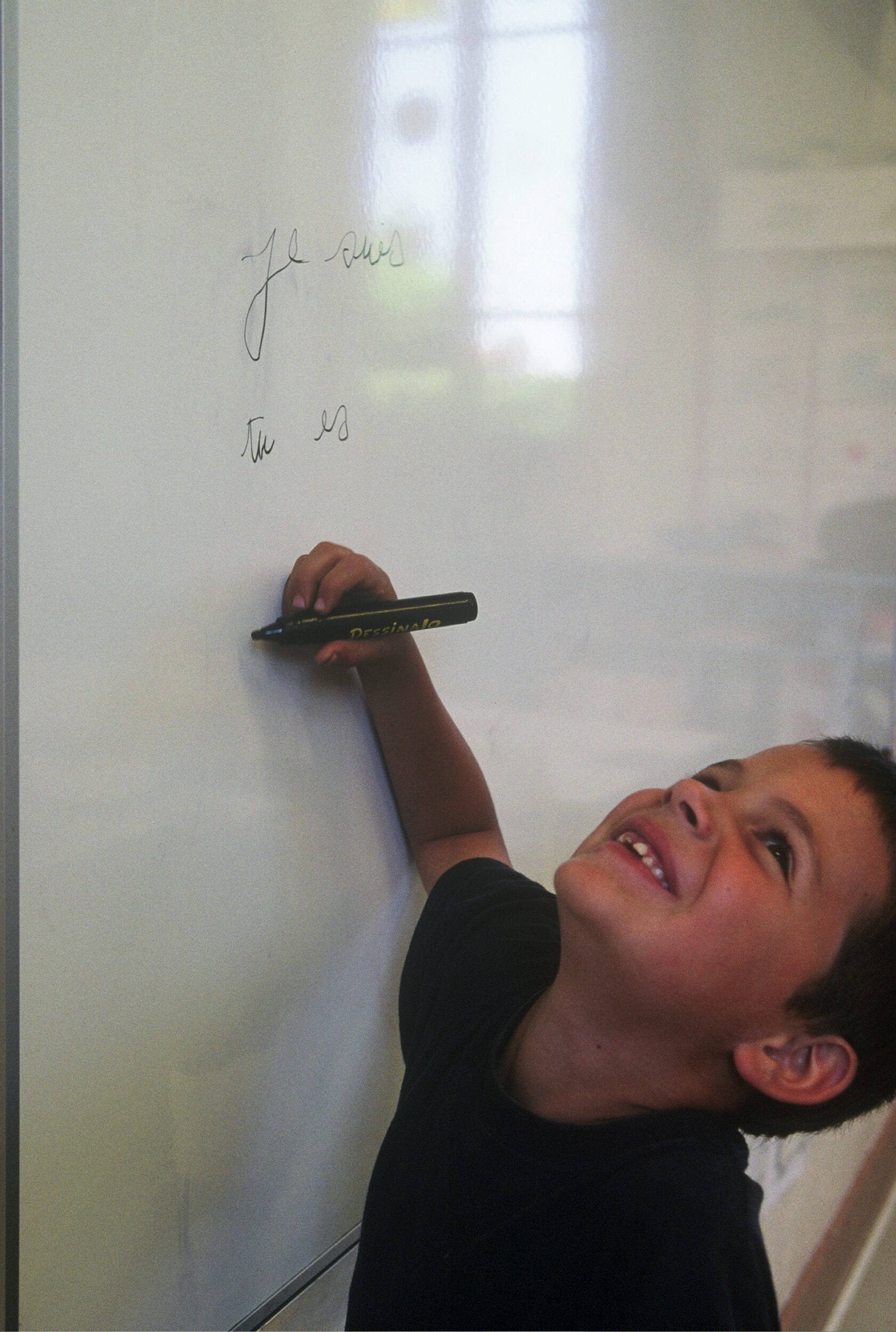

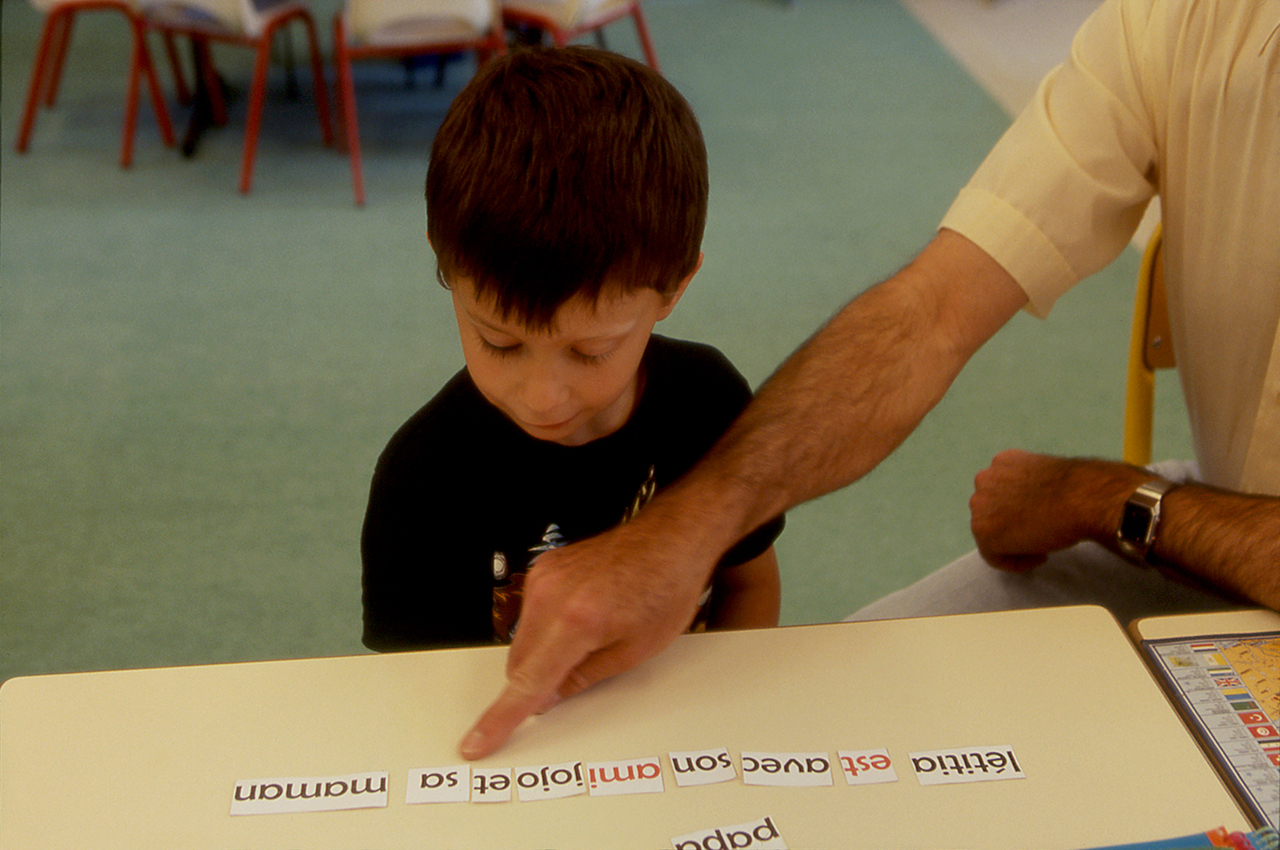

Le tournage s’est fait en plusieurs fois, de décembre 2000 à juin 2001. Le premier jour, nous avons pris tout le temps d’expliquer aux enfants comment nous allions travailler, à quoi servaient tous nos appareils, etc. Chacun a collé son oeil dans la caméra, mis le casque sur ses oreilles… Puis le maître a repris la classe en main, ils se sont mis au travail, nous aussi, et au bout de trois jours, nous faisions presque partie des meubles.

Nous étions quatre : un chef opérateur, un ingénieur du son, un assistant caméra et moi. On m’a souvent demandé comment nous faisions pour nous faire oublier… Mais il ne s’agit pas de ça. Bien entendu nous étions aussi discrets que possible, pour ne pas freiner le cours des choses, mais la question n’est pas « de se faire oublier ». Ce qui compte, c’est de se faire accepter. J’essaie toujours de faire comprendre à ceux que je filme que je ne suis là ni pour les juger ni pour les filmer à tout prix. Il faut savoir renoncer, poser la caméra. Ne pas forcer les portes. La caméra vous donne un pouvoir considérable, surtout si on filme des enfants. Un enfant n’osera pas forcément dire devant les autres qu’il ne veut pas être filmé. Il faut être attentif. On n’y arrive pas toujours. Dans le feu de l’action, on peut se laisser emporter.

Le moment où l’instituteur questionne Olivier sur la santé de son père est arrivé de façon très inattendue. Au début, quand j’ai commencé à filmer leur conversation, il n’était question, entre eux, que de travail. L’instituteur essayait d’encourager Olivier : s’il ne voulait pas redoubler, il allait falloir qu’il s’accroche. Et soudain il a changé de sujet, lui a demandé des nouvelles de son père, et Olivier a éclaté en sanglots ! Derrière la caméra, je n’en menais pas large ! Au montage, j’ai beaucoup hésité à garder ce passage. Même chose pour la conversation entre le maître et Nathalie, que j’ai gardée elle aussi après beaucoup d’hésitation. Mais j’ai pensé que le moment venu, quand ils découvriraient le film, l’un et l’autre seraient assez forts pour affronter ces images.

Les saisons, le temps qui passe… c’était pour moi essentiel. Souvent, après la classe, on partait dans les chemins, on allait filmer le paysage. Je voulais filmer la nature dans sa beauté et aussi dans ce qu’elle peut avoir d’inquiétant. D’ailleurs, si le film a quelque chose d’un conte, c’est d’abord à ces plans qu’il le doit : à ces arbres un peu fantomatiques agités par le vent, au silence qui pèse sur ces grands espaces, à cette solitude, ces champs d’orge où on cherche Alizé…

Le film joue souvent de cette opposition entre l’intérieur et l’extérieur, le chaud et le froid. D’un côté l’école, la chaleur du poêle, le fait d’être tous ensemble, dans une sorte de cocon protecteur ; de l’autre, le vaste monde, sa violence, les éléments qui se déchaînent, la neige, le vent, la tempête, ce troupeau de vaches que les paysans essaient de rassembler…

En m’attachant aux « personnages » de cette classe, j’ai voulu faire partager leurs épreuves, leurs bonheurs, leurs petits drames. C’est un film très ouvert. En ce qui me concerne, j’y vois une certaine gravité, voire une certaine violence, même si celle-ci reste contenue. Avant le tournage, je crois que j’avais oublié à quel point il est difficile d’apprendre, mais aussi de grandir. Cette plongée à l’école me l’a rappelé avec force. C’est peut-être le vrai sujet du film.

Tribunal de Grande Instance de Paris / Jugement du 27 septembre 2004

Tribunal de Grande Instance de Paris

3ème Chambre, 1ère Section

Jugement du 27 septembre 2004

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré

Marie-Claude APELLE, vice-président

Edouard LOOS, vice-président

Marguerite-Marie MARION, vice-président.

Greffier lors des débats : Annie VENARD-COMBES

Greffier lors du prononcé : Caroline LARCHE.

Débats

A l’audience du 15/06/2004

tenue publiquement

Jugement

Prononcé en audience publique.

Contradictoire en premier ressort

Par actes des 28, 29, 30 Janvier et 19 Septembre 2003, Monsieur Georges LOPEZ a fait assigner Monsieur Nicolas PHILIBERT, Monsieur Philippe HERSANT, la S.A.R.L. MAIA FILMS, la S.A. LES FILMS D’ICI, La S.A. ARTE France CINEMA, la S.A.R.L. LES FILMS DU LOSANGE, la S.A.R.L. MERCURE DISTRIBUTION représentée par Maître AYACHE, liquidateur, la S.A. FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION, la S.A. TELERAMA, la S.A. SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2 et la SOCIETE CANAL PLUS devant ce tribunal.

Les défendeurs sont assignés en leurs qualités respectives suivantes :

Monsieur Nicolas PHILIBERT : réalisateur du film « ETRE ET AVOIR »

Monsieur Philippe HERSANT : auteur de la musique du film

S.A.R.L. MAIA FILMS, S.A. LES FILMS D’ICI, la S.A. ARTE FRANCE CINEMA : coproducteurs

S.A.R.L. LES FILMS DU LOSANGE : distributeur, en charge de la distribution internationale à la suite de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. MERCURE DISTRIBUTION

S.A.R.L. MERCURE DISTRIBUTION représentée par Maître AYACHE, liquidateur : distributeur des ventes internationales, jusqu’à sa liquidation

S.A. FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION : diffuseur des vidéocassettes et DVD tirés du film

S.A. TELERAMA : diffuseur d’un coffret en offre spéciale

S.A. SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION France 2 : diffuseur de spots publicitaires

S.A. CANAL PLUS : diffuseur du film

Sont intervenus volontairement à la procédure, suivant actes signifiés les 23 Avril, 17 Mai et 24 Mai 2004 :

Le 23/04/2004 : l’ UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE (U.S.P.A.)

Le 17/05/2004 : l’ ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS (A.F.P.F.)

Le 24/05/2004 : le CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE (C.N.D.P.).

Monsieur LOPEZ expose que le film « ETRE ET AVOIR » a été tourné entre Décembre 2000 et Juin 2001 dans l’école à classe unique de Saint-Etienne-sur-Usson dans le Puy-de-Dôme où il a été instituteur de l’Education Nationale pendant près de vingt ans avant de prendre sa retraite en 2002 : que l’inspecteur d’académie a autorisé le tournage selon courrier en date du 08/12/2000 en rappelant à Monsieur PHILIBERT que, par application des circulaires des 03/07/1967 et 10/12/1976, « il ne saurait être toléré en aucun cas et aucune manière que maîtres et élèves servent directement ou indirectement à quelque publicité commerciale que ce soit » ; que le tournage, qui a permis de réaliser 60 heures de rushes, a été suivi d’un montage s’étant déroulé de Juillet 2001 à Avril 2002 ; que la composition de la musique a été confiée à Monsieur Philippe HERSANT ; que le documentaire, coproduit par les sociétés S.A.R.L. MAIA FILMS, S.A. LES FILMS D’ICI, et S.A ARTE France CINEMA, a été distribué par la société LES FILMS DU LOSANGE ; que les ventes internationales ont été confiées à la société MERCURE INTERNATIONAL, puis après liquidation judiciaire de cette dernière, à la société LES FILMS DU LOSANGE qui a créé un site promotionnel intitulé « êtreetavoir.com » où figurent de nombreuses photographies de Monsieur LOPEZ.

Monsieur LOPEZ poursuit en indiquant que le documentaire, présenté en séance spéciale au Festival de Cannes 2002, a ensuite connu un exceptionnel succès en salles avec, au 31/12/2002, 1.303.419 entrées générant des recettes brutes d’un montant de 2.735.536,54 euros ; que la bande-annonce et des extraits du film ont été utilisés à des fins promotionnelles ; qu’antérieurement à la sortie du film, les sociétés MAIA FILMS et LES FILMS DU LOSANGE lui ont adressé des propositions d’intéressement et d’indemnisation pour l’utilisation de ses interviews de promotion auxquelles il n’a pas donné suite au vu de leurs montants ; que par arrêt du 31/03/2004, la Cour d’Appel de Montpellier a confirmé un jugement du Conseil des Prud’hommes de Perpignan du 05/11/2003 qui a exclu tout lien de subordination entre Monsieur LOPEZ et la société LES FILMS DU LOSANGE au titre de sa participation à la promotion du documentaire ; qu’à compter du 01/03/2003, la société FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION a diffusé des vidéocassettes et DVD tirés du film accompagnés d’un livret de vingt pages comportant des photographies extraites du film où apparaît Monsieur LOPEZ ; que le DVD comporte également un film sur la présentation du documentaire à Cannes ; que, dès Mars 2003, la société TELERAMA a proposé à la vente le film en vidéocassettes et DVD ; que des spots publicitaires ont été diffusés par la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2 ; qu’à compter du 01/09/2003, l’œuvre a été diffusée par la chaîne CANAL PLUS ; que tous ces actes d’exploitation ont été commis sans son autorisation.

Dénonçant des faits de contrefaçon par exploitation non autorisée de ses droits d’auteur et d’artiste interprête ainsi que des atteintes à ses droits exclusifs sur son image, son nom et sa voix, par application des dispositions du Code de propriété Intellectuelle et du Code Civil, Monsieur LOPEZ demande au tribunal de prononcer le dispositif suivant :

- dire l’U.S.P.A. et l’A.F.P.F. irrecevables en leurs demandes,

- rejeter les exceptions d’irrecevabilité soulevée par les sociétés MERCURE DISTRIBUTION et ARTE FRANCE CINEMA,

- écarter des débats les courriers du 28/04/2003 et du 14/05/2003 échangés entre les avocats des parties et produits par Monsieur Nicolas PHILIBERT, Monsieur Philippe HERSANT, la S.A.R.L. MAIA FILMS, la S.A. LES FILMS D’ICI et la S.A.R.L. LES FILMS DU LOSANGE,

- dire que les actes commis par les défendeurs sont des actes de contrefaçon et les condamner à réparer le préjudice en résultant,

- faire interdiction aux défendeurs de procéder à une quelconque exploitation des droits d’auteur et d’artiste interprète du concluant sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée,

- dire que les défendeurs ont également commis des atteintes aux droits à l’image, au nom et à la voix de Monsieur LOPEZ et les condamner à réparer le préjudice en résultant,

- faire interdiction aux défendeurs de procéder à une quelconque exploitation des droits de la personnalité de Monsieur LOPEZ (droits à l’image, au nom et à la voix) sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée,

- condamner in solidum les défenseurs au paiement de 150.000 Euros et de 100.000 euros à titre de provisions et ordonner une expertise,

- prononcer l’exécution provisoire,

- condamner respectivement l’U.S.P.A., l’A.F.P.F. et le C.N.D.P. à verser au concluant la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile,

- condamner chacun des autres défendeurs à verser au concluant la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur LOPEZ soulève les moyens suivants :

- Il est titulaire de droits d’auteur sur son cours (article L112-2 2° du CPI), 80 % du film étant constitué d’extraits du dit cours. L’originalité porte sur la présentation, l’expression, la composition et non sur le fond (les programmes de l’Education Nationale). L’œuvre de commande n’est pas exclusive d’originalité.

- Il est ensuite co-auteur de l’œuvre audiovisuelle « ETRE ET AVOIR » au sens de l’article L 113-7 du C.P.I. pour avoir participé à sa création intellectuelle (concertation avec Monsieur PHILIBERT avant et après tournage) et pour être l’auteur du texte parlé.

- « ETRE ET AVOIR » s’analyse en conséquence en une œuvre de collaboration au sens de l’article L 113-2 du C.P.I. , ayant trois co-auteurs : Messieurs LOPEZ, PHILIBERT et HERSANT.

- Il est également titulaire de droits voisins sur l’interprétation de son cours en application de l’article L 212-1 du C.P.I.

- Le film a fait l’objet d’une exploitation à laquelle il n’a jamais consenti contrairement à l’article L 113-3 du C.P.I. qui dispose que les co-auteurs d’une œuvre de collaboration « doivent exercer leurs droits d’un commun accord ».

- Les cessions de droits en matière de production audiovisuelle (article L 131-2 C.P.I.) et de droits voisins (L 212-3 C.P.I.) doivent obligatoirement être formalisées par écrit, ce qui n’a pas été le cas en la présente espèce.

- Il a été porté atteinte aux droits exclusifs qu’il détient sur son image, son nom, sa voix, puisqu’il n’a consenti aucune autorisation au titre des exploitations commerciales et publicitaires.

- Le documentaire ne bénéficie pas d’un régime d’exception dérogatoire.

Monsieur Nicolas PHILIBERT, Monsieur Philippe HERSANT, la S.A.R.L. MAIA FILMS, la S.A. LES FILMS D’ICI, la S.A.R.L. LES FILMS DU LOSANGE, ont conclu au rejet des demandes de Monsieur LOPEZ et sollicitent sa condamnation à verser à chacun d’eux la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ces défendeurs soutiennent que Monsieur PHILIBERT est l’unique auteur du film documentaire « ETRE ET AVOIR » puisqu’il est seul auteur du projet et seul réalisateur tant au stade du tournage que du montage. Il est précisé que le film ne constitue aucunement un simple montage d’extraits du cours de Monsieur LOPEZ.

Selon ces défendeurs :

- le cours de monsieur LOPEZ n’est pas une œuvre protégeable au titre du droit d’auteur,

- Monsieur LOPEZ n’a pas la qualité de co-auteur pour n’être jamais intervenu ni lors du tournage ni pendant la phase de montage.

- Monsieur LOPEZ n’est pas l’auteur du texte parlé au sens de l’article L 113-7 du Code de la Propriété Intellectuelle puisque son cours, non constitutif d’une œuvre, ne préexiste pas au tournage. De plus, l’objet du film ne porte pas sur le cours.

- L’instituteur ne peut pas se prévaloir de droits d’artiste interprète.

- L’atteinte au droit à l’image ne peut être retenue, Monsieur LOPEZ ayant donné son accord pour qu’un film soit tourné dans sa classe, s’étant ensuite félicité à de multiples reprises du succès que le film a rencontré et ayant enfin activement participé à la promotion du film.

La société ARTE FRANCE CINEMA a conclu en demandant au tribunal de statuer ainsi qu’il suit :

- déclarer Monsieur LOPEZ irrecevable en ses demandes,

- à titre subsidiaire, débouter Monsieur LOPEZ de l’ensemble de ses demandes,

- à titre très subsidiaire, condamner la société MAIA FILMS à garantir la concluante de toutes condamnations éventuelles,

- condamner Monsieur LOPEZ au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société ARTE FRANCE CINEMA indique avoir signé le 18/12/2000 une convention de coproduction avec la société MAIA FILMS, producteur délégué, limitant son engagement au seul domaine financier à l’exclusion de toute détention de droits à l’égard d’éventuels ayants droits du film « ETRE ET AVOIR » ; qu’elle se trouve donc totalement étrangère à la cause du programme litigieux. Il est également précisé que par cette convention, la société MAIA FILMS s’est obligée à garantir son co-contractant de tout recours éventuel.

Subsidiairement, il est demandé de considérer que Monsieur LOPEZ n’est pas auteur de son cours et ne rapporte pas la preuve d’une originalité au sens des articles L 112-2-2° et L 112-1 du Code de la propriété Intellectuelle. Sont également déniées les atteintes au droit à l’image, au nom et à la voix en raison des autorisations de tournage accordées tant par l’inspection académique du Puy-de-Dôme que par l’intéressé lui-même qui a activement participé tant au tournage qu’à la phase de commercialisation du film.

Maître AYACHE, mandataire liquidateur et représentant des créanciers de la société MERCURE DISTRIBUTION a conclu en s’en rapportant à justice sur les demandes de Monsieur LOPEZ et sollicite sa condamnation au paiement de 1.525 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION a conclu ainsi qu’il suit :

- prononcer sa mise hors de cause au titre des exploitations du film « ETRE ET AVOIR » dans les salles cinématographiques et par télédiffusion,

- débouter Monsieur LOPEZ de ses demandes fondées sur le droit d’auteur puisqu’il n’a pas participé à la réalisation du film qui ne reproduit aucun élément original de son cours,

- débouter Monsieur LOPEZ de ses demandes fondées sur le droit d’artiste interprète puisqu’il n’exécute aucune œuvre de l’esprit et en toute hypothèse n’a accompli ni interprétation ni prestation artistique,

- débouter Monsieur LOPEZ de ses demandes fondées sur l’atteinte à son image puisqu’il a consenti aux exploitations critiquées,

- à titre subsidiaire, dire que Monsieur LOPEZ ne justifie d’aucun préjudice au titre de la diffusion par la concluante des spots publicitaires litigieux,

- condamner Monsieur LOPEZ au paiement de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- à titre subsidiaire, condamner la société MAIA FILMS et LES FILMS DU LOSANGE à garantir la concluante de toutes condamnations éventuelles et condamner ces dernières au paiement de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société CANAL PLUS a conclu à l’irrecevabilité et au rejet des demandes pour des motifs identiques à ceux développés par les précédents défendeurs. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le cours serait considéré comme une œuvre de l’esprit, il est demandé de déclarer Monsieur LOPEZ irrecevable à agir puisque les droits d’exploitation de cette œuvre appartiendraient à l’Etat. A titre subsidiaire également, par application du contrat d’achat de droits signé le 04/01/2001, il est demandé de condamner la société MAIA FILMS à relever et garantir la concluante de toutes condamnations éventuelles. Est sollicitée la condamnation de Monsieur LOPEZ au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2, diffuseur de spots publicitaires, a conclu à sa mise hors de cause au titre des exploitations du film « ETRE ET AVOIR » dans les salles cinématographiques, sur supports de reproduction (cassette VHS et DVD) et par télédiffusion. Elle conteste toute contrefaçon en raison des représentations critiquées qui présentent un caractère accessoire et ne portent sur aucun élément protégé. Elle précise que Monsieur LOPEZ ayant expressément consenti à l’utilisation de son image pour les besoins de la promotion du film ne peut pas invoquer une atteinte au droit sur son image. A titre subsidiaire la défenderesse soutient que Monsieur LOPEZ ne justifierait d’aucun préjudice au titre de la diffusion des spots publicitaires litigieux. A titre très subsidiaire, elle demande la garantie des sociétés MAIA FILMS, LES FILMS DU LOSANGE et LES FILMS D’ICI. En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de Monsieur LOPEZ au paiement de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société TELERAMA, diffuseur d’un DVD dans les réseaux de kiosques et marchands de journaux en France, sollicite sa mise hors de cause au titre des exploitations du film dans les salles cinématographiques et par télédiffusion. Elle s’oppose à toutes les demandes de Monsieur LOPEZ pour des motifs identiques à ceux développés par les précédents défendeurs. A titre subsidiaire, elle demande la garantie de la société FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION en application de la convention signée avec cette dernière le 12/02/2003. Elle réclame la condamnation de Monsieur LOPEZ à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.

L’UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE (U.S.P.A.) est intervenue volontairement à la procédure le 23/04/2004 et s’oppose aux demandes de Monsieur LOPEZ. Elle soutient avoir intérêt à agir en sa qualité de syndicat professionnel regroupant les producteurs d’œuvres audiovisuelles destinées à la télévision notamment les documentaires et avoir pour objet la protection de leurs intérêts professionnels. Elle rappelle la nature et l’économie du genre documentaire, incompatibles avec tout principe de rémunération. Concernant particulièrement le film « ETRE ET AVOIR » elle considère non fondées les prétentions de Monsieur LOPEZ tant au titre du droit d’auteur que de l’atteinte aux droits de la personnalité.

L’ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS (A.F.P.F.) est intervenue volontairement à la procédure le 17/05/2004 en s’opposant également aux demandes de Monsieur LOPEZ. Elle soutient avoir intérêt à agir en sa qualité de syndicat professionnel ayant pour objet de rassembler les entreprises de production de films cinématographiques et de programmes audiovisuels en vue notamment d’une meilleure défense de la profession, l’action engagée par Monsieur LOPEZ étant susceptible de compromettre l’avenir du film documentaire. Sur le fond, l’A.F.P.F. prétend que les demandes de Monsieur LOPEZ ne sont pas justifiées.

LE CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE (C.N.D.P.) est intervenu volontairement le 24/05/2004 en réclamant la condamnation de Monsieur LOPEZ à lui verser 1 euro en réparation de son préjudice, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil ainsi que 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE C.N.D.P., établissement public national à caractère administratif, expose que, dans le cadre de sa mission, il a conclu le 03/12/2001 avec la société MAIA FILMS un contrat de coproduction du film documentaire « ETRE ET AVOIR » et percevoir à ce titre 7 % des recettes. Le C.N.D.P. affirme également que le cours de Monsieur LOPEZ n’est pas l’objet du film qui ne s’apparente aucunement à un documentaire pédagogique ; que de surcroît Monsieur LOPEZ applique dans son enseignement les méthodes et programmes officiels de 1995 tels qu’ils figurent dans l’ouvrage « Une école pour l’enfant, des outils pour le maître » édité par le C.N.D.P.

MOTIFS

A/ SUR LA PROCEDURE

SUR LES INTERVENTIONS VOLONTAIRES

Attendu que l’UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE (U.S.P.A.) est intervenue volontairement à la procédure le 23/04/2004 ; que l’ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS (A.F.P.F.) est intervenue volontairement le 17/05/2004 ; que ces interventions sont accessoires au sens de l’article 330 du Nouveau Code de Procédure Civile puisqu’elles tendent non pas à présenter une prétention, mais à appuyer celles formulées par une partie, en l’espèce celles du réalisateur et des producteurs du film « ETRE ET AVOIR ».

Attendu que l’ U.S.P.A. est un syndicat professionnel qui regroupe des « producteurs d’œuvres audiovisuelles destinées à la télévision… » comprenant notamment les documentaires et a pour objet la protection de leurs intérêts professionnels ; que ce syndicat a le droit d’ester en justice et, dans la présente espèce indique comprendre parmi ses adhérents la société LES FILMS D’ICI, coproductrice du film « ETRE ET AVOIR », partie défenderesse au présent litige ; que ce syndicat a intérêt, pour la conservation des droits des producteurs qu’elle représente, à soutenir la position juridique de la société LES FILMS D’ICI selon laquelle la personne filmée dans un documentaire n’a pas la qualité de co-auteur et ne peut prétendre à aucune rémunération à ce titre.

Attendu que l’A.F.P.F. est également un syndicat professionnel qui a pour objet de rassembler les entreprises de films cinématographiques et de programmes audiovisuels en vue d’une meilleure défense de la profession ; qu’outre sa qualité à agir en justice elle a intérêt à soutenir l’action des producteurs du film « ETRE ET AVOIR » puisque l’action telle qu’engagée par Monsieur LOPEZ , au-delà des faits propres de l’espèce, tend à voir reconnaître un principe de rémunération au bénéfice des personnes présentées dans un genre documentaire.

Attendu que ces deux syndicats doivent être déclarés recevables en leur intervention volontaire.

SUR LA DEMANDE DE REJET DE PIECES

Attendu que Monsieur LOPEZ demande au tribunal d’écarter des débats, pour atteinte au secret professionnel, les courriers du 28/04/2003 et du 14/05/2003 échangés entre les avocats des parties correspondant aux pièces n°12 énumérées dans le bordereau de communication du conseil de Monsieur PHILIBERT, de Monsieur HERSANT, et des sociétés MAIA FILMS, LES FILMS D’ICI et FILMS DU LOSANGE ; que ces pièces ne figurant pas dans le dossier remis au tribunal par ce conseil, la demande doit être considérée comme étant sans objet.

SUR LES AUTRES EXCEPTIONS D’IRRECEVABILITE

Attendu que, par application des dispositions de l’article 753 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tribunal n’a pas à statuer sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par Maître AYACHE, mandataire liquidateur et représentant des créanciers de la société MERCURE DISTRIBUTION, dans ses conclusions du 27/08/2003 et non repris dans ses dernières conclusions du 14/05/2004.

Attendu que la société ARTE FRANCE CINEMA soulève une irrecevabilité des demandes présentées à son encontre en raison des termes de la convention de coproduction du film « ETRE ET AVOIR » signée entre elle-même et la société MAIA FILMS, producteur délégué ; que l’examen de ce moyen nécessitant un examen au fond ne constitue pas une exception de procédure.

B/ SUR LE FOND.

SUR LES DROITS DE MONSIEUR LOPEZ SUR SON COURS

Attendu que Monsieur LOPEZ revendique un droit d’auteur sur son cours.

Attendu qu’un cours est susceptible de faire l’objet de la protection prévue à l’article L 112-1 du Code de la propriété Intellectuelle, qu’il soit oral ou écrit et quel que soit le niveau de la classe d’enseignement, à condition qu’il présente des éléments d’originalité traduisant la personnalité de son auteur ; que l’originalité peut se situer au niveau du contenu du cours, de la didactique ou des méthodes pédagogiques.

Attendu que, contrairement à ce que soutient la société CANAL PLUS, Monsieur LOPEZ ne se prévaut pas d’un droit portant sur les programmes de l’ÉDUCATION NATIONALE sur lesquels seul l’Etat serait susceptible de détenir des droits, mais revendique la forme, la présentation, et plus spécialement, la composition et l’expression de ses cours.

Attendu que le suivi des programmes, qui constitue une obligation pour les enseignants des établissements du primaire et du secondaire, n’exclut pas l’existence d’une originalité dans leur mise en œuvre par l’instituteur ou le professeur des écoles ; qu’en effet, les circulaires du Ministre à l’intention des enseignants du primaire, si elles comportent à la fois des listes des programmes pour chaque classe et des références nombreuses et parfois très détaillées aux méthodes préconisées et aux objectifs recherchés, n’incluent pas des textes de cours.

Que, contrairement au moyen soulevé par la société CANAL PLUS, Monsieur LOPEZ est donc recevable à agir puisqu’il ne se prévaut pas de droits appartenant à son employeur.

Attendu que Monsieur LOPEZ affirme que son cours est original dans sa composition qui résulte de ses choix personnels, dans son style et dans son expression ; qu’il fait valoir que son cours est une création personnelle, fruit de son expérience d’enseignant, de ses réflexions sur son métier, sur la psychologie et le comportement de ses élèves, de ses recherches,de ses choix quant à ses méthodes d’enseignement, et enfin de ses sélections quant à la nature des textes littéraires et des exercices proposés aux écoliers.

Mais attendu que s’il est évident que le film révèle la très grande compétence professionnelle de l’instituteur, sa réflexion sur son exercice professionnel et la pertinence de ses méthodes pédagogiques, ces éléments ne constituent pas des matières protégeables en application du Code de la Propriété Intellectuelle.

Que sont susceptibles d’être protégés, sous réserve d’originalité, un cours en tant qu’ « enseignement suivi sur une matière » (E.Littré) qu’il soit écrit ou oral, une didactique, c’est-à-dire un système de présentation logique et méthodique d’un enseignement, et une méthode pédagogique, c’est-à-dire un système psycho éducatif favorisant l’apprentissage des savoirs ; que le film ne présente pas de tels cours ou méthodes, mais montre, à travers des séquences d’enseignements ou de contacts, un ensemble de relations complexes entre l’instituteur, ses élèves, les familles et le milieu social et géographique ; que si la figure de l’instituteur est très présente et prégnante, il n’en est pas moins incontestable qu’aucun cours, aucune didactique ou aucune méthode pédagogique ne sont reproduits dans le film.

Que Monsieur LOPEZ doit, par voie de conséquence, être débouté de sa demande fondée sur le droit d’auteur.

SUR LES DROITS DE MONSIEUR LOPEZ SUR L’OEUVRE AUDIOVISUELLE

Attendu que Monsieur LOPEZ soutient qu’il est co-auteur du film « ETRE ET AVOIR » en application de l’article L 113-7 du Code de la Propriété Intellectuelle du fait de sa participation à la création du documentaire, en sa qualité d’auteur du texte parlé et du fait de l’incorporation de son œuvre dans le film.

Attendu qu’il est démontré par les pièces produites au débat que Monsieur PHILIBERT, qui souhaitait réaliser un long-métrage documentaire sur une classe unique à la campagne, a visité diverses écoles au cours de l’année 2000 et a pris contact avec les inspecteurs d’académie de la Lozère, de la Corrèze et du Puy-de-Dôme ; que finalement, il a porté son choix sur l’école primaire de Saint-Etienne-sur-Usson dans le Puy-de-Dôme ; que le 08/12/2000, l’Inspecteur d’Académie du Puy-de-Dôme lui a donné l’autorisation de tourner son film dans cette dernière école ; que le tournage a commencé en Décembre 2000.

Attendu que Monsieur LOPEZ, dans les interviews données après la sortie du film, a indiqué, de manière constante qu’il n’était pas intervenu dans le tournage ; qu’il a ainsi précisé, parlant du réalisateur, Monsieur PHILIBERT, « on a presque oublié qu’il tournait ».

Que le fait que Monsieur LOPEZ disposait évidemment du pouvoir d’intervenir – pouvoir qui n’était pas fondé seulement sur l’accord du réalisateur, mais d’abord et surtout sur la spécificité d’un tournage portant sur l’exercice d’une mission de service public, dans un local dépendant du domaine public et mettant en cause de jeunes enfants – n’implique pas que Monsieur LOPEZ pouvait intervenir dans la création – texte ou structure de l’œuvre – et qu’il l’ait effectivement fait ; que la seule évocation d’échanges entre le réalisateur et l’instituteur, qui sont très plausibles, compte tenu de la longueur des opérations et de la qualité des relations ayant existé entre l’instituteur et le réalisateur, ne caractérise aucunement une participation de ce dernier aux opérations intellectuelles de conception du film.

Que Monsieur LOPEZ n’allègue aucune participation réelle aux opérations de réalisation et au choix des plans et des séquences ; qu’aucune pièce produite au débat n’est par ailleurs de nature à étayer une telle participation, que Monsieur LOPEZ indique uniquement avoir été invité pendant les vacances scolaires de fin Octobre 2001 à assister aux opérations de montage, s’y être rendu et être resté un peu plus d’une heure, sans avoir fait faire de modifications ; qu’ainsi, Monsieur LOPEZ n’invoque et à fortiori, ne prouve aucune participation de sa part à ces différents stades de la création du film.

Attendu que Monsieur LOPEZ soutient par ailleurs qu’il est auteur du texte parlé.

Mais, attendu que le documentaire ne renferme aucun texte susceptible d’avoir été conçu pour les besoins de l’œuvre audiovisuelle au sens du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu’il s’agit d’un documentaire dans lequel les paroles de Monsieur LOPEZ se situent, pour une part majoritaire en durée, dans le cadre de son exercice professionnel, en interaction avec les élèves et pour une autre part moins importante en temps dans le cadre d’une interview portant sur ses origines familiales et sa vocation d’instituteur ; qu’ainsi, Monsieur LOPEZ n’invoque aucun texte susceptible d’avoir été conçu pour les besoins de l’œuvre audiovisuelle.

Attendu que le présent jugement, au terme des motifs exposés plus haut, n’ayant pas retenu que les interventions de Monsieur LOPEZ au sein du film constituaient des textes, cours ou méthodes susceptibles d’être protégeables au sens du Code de propriété Intellectuelle, ces interventions ne peuvent constituer une incorporation dans le film d’éléments protégeables permettant à Monsieur LOPEZ d’avoir la qualité d’auteur.

Attendu que Monsieur LOPEZ ne peut donc qu’être débouté de sa demande de reconnaissance de droit d’auteur sur le fondement de l’article L 113-7 du Code de la Propriété Intellectuelle.

SUR LES DROITS VOISINS

Attendu que, sur le fondement des articles L 212-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, Monsieur LOPEZ revendique des droits d’artiste interprète de l’œuvre orale que constitue son cours.

Mais, attendu que le seul fait d’être filmé ne confère pas à celui qui l’a été la qualité d’artiste-interprète ; qu’il est intellectuellement acquis aujourd’hui que toute œuvre documentaire implique, à l’instar des autres œuvres scientifiques ou artistiques, une « construction », mais que l’existence de ce processus de construction ne permet aucunement d’assimiler documentation et fiction, pas plus que la personne filmée dans le documentaire à un artiste-interprète ; que Monsieur LOPEZ n’a été filmé que dans l’exercice de son activité professionnelle et dans le cadre de l’interview ci-dessus spécifiée, où il évoquait ses origines familiales et les bases de sa vocation d’enseignant ; que ces données, qui reflètent un exercice professionnel et un statut social, relèvent du fait documentaire qui, de par son rapport au réel, tel qu’il est conçu dans les arts cinématographiques, exclut la notion d’interprétation.

Que cette demande non fondée doit être rejetée.

SUR LA CONTREFAÇON

Attendu que le documentaire montre Monsieur LOPEZ dans son exercice professionnel d’instituteur, et donc « faisant cours » au sens commun du terme, mais qu’il n’inclut pas un cours susceptible d’être protégé au titre de la propriété intellectuelle, à savoir un exposé suivi sur un savoir déterminé, ni davantage, une didactique ou un type de pédagogie identifiable dans ses présupposés, ses principes et ses structures ; que cet aperçu de l’exercice d’un professionnel ne constitue pas une œuvre au sens précis et restreint défini par la loi.

Qu’il ne peut donc y avoir contrefaçon.

SUR L’ATTEINTE AU DROIT A L’IMAGE, AU NOM ET A LA VOIX

sur le film et les supports d’exploitation

Attendu que, par application des dispositions de l’article 9 du Code Civil « Chacun a droit au respect de sa vie privée » ; que ce droit couvre notamment le droit à l’image, au nom et à la voix.

Attendu que Monsieur LOPEZ fait valoir qu’il n’a jamais consenti « expressément » à l’exploitation de son droit à l’image, au nom et à la voix, dans le film stricto sensu et, à fortiori, dans les différents supports publicitaires et commerciaux.

Attendu que la partie qui se voit reprocher une telle atteinte, peut opposer l’autorisation donnée par la personne physique qui invoque la violation de son droit ; que cette autorisation peut être expresse ou tacite et que la preuve en est libre.

Attendu qu’il n’est produit au débat aucune pièce établissant que Monsieur LOPEZ ait donné de manière expresse, son accord au tournage du documentaire.

Qu’il convient de rechercher si Monsieur LOPEZ a, au moins tacitement mais de manière certaine, accepté d’être filmé.

Attendu que les courriers adressés par Monsieur PHILIBERT à Monsieur l’Inspecteur d’Académie de la Lozère le 27/06/2000 et à Monsieur l’Inspecteur d’Académie de la Corrèze le 25/09/2000, concernent d’autres écoles situées dans d’autres ressorts d’inspections académiques, projets qui n’ont pas eu de suite ; que ces documents sont dépourvus de pertinence pour apprécier l’existence d’un accord de Monsieur LOPEZ.

Attendu qu’il est constant que Monsieur PHILIBERT a rencontré Monsieur LOPEZ au cours de l’automne 2000, lui a exposé son projet et lui a fait visionner deux de ses précédents films, que Monsieur l’Inspecteur du Puy-de-Dôme a accepté le tournage du documentaire dans les locaux de l’école de Saint-Etienne-sur-Usson, que Monsieur LOPEZ a indiqué à des journalistes avoir ainsi accepté le tournage du film ; que le tournage s’est déroulé sur neuf mois à compter de Décembre 2000, dans les locaux publics où Monsieur LOPEZ exerçait sa profession de fonctionnaire de l’Education Nationale ; que Monsieur LOPEZ a donné l’interview susmentionnée qui est intégrée dans le film.

Que ces éléments démontrent que Monsieur LOPEZ était d’accord sur le principe de la prise de son image et sur les modalités, nécessairement successives de cette prise.

Attendu qu’il importe également de déterminer si Monsieur LOPEZ était d’accord sur la libre diffusion de son image et sur les diverses modalités qu’a prise cette diffusion.

Attendu qu’il convient de constater préalablement que, à l’évidence, l’ensemble du film est imprégné d’empathie et/ou de sympathie à l’égard de l’instituteur et de la manière dont il exerce sa mission ; qu’il s’en suit que le film ne dénature ni n’altère l’image de Monsieur LOPEZ.

Attendu, s’agissant des modalités de diffusion, que le tribunal constate que Monsieur LOPEZ était présent avec ses élèves et leurs parents, lors de la projection du film à Clermont-Ferrand, en Avril 2002 ; qu’il était présent à la séance spéciale du Festival de Cannes où le film a été présenté en Mai 2002 ; qu’entre le 25 Août et le 03 Octobre 2002, il a participé à plusieurs manifestations de promotion organisées en vue de la sortie en salles ; que dans le quotidien « Le Républicain Lorrain » du 18 Septembre 2002 – donc au cours de la période de promotion pour la sortie en salles – il n’a pas seulement comparé le tournage à sa plus belle inspection – ce qui pourrait, hors contexte, être analysé comme la seule expression de satisfaction éprouvée d’une telle reconnaissance publique –mais encore s’est réjoui expressément du succès du film ; qu’enfin, dans « le Parisien » du 12 Décembre 2002, il se félicite de l’attribution au film le jour précédent du Prix Louis Delluc.

Attendu que l’ensemble de ces données démontrent l’accord tacite mais certain de Monsieur LOPEZ pour la création, la réalisation et la sortie du film ainsi que par voie de conséquence, pour la diffusion de son image par ce film ; qu’il n’a formulé aucune objection et a adhéré aux diverses étapes de reconnaissance du film tant par les professionnels que par le grand public ; qu’en participant à sa promotion, il a contribué au succès du film ; que Monsieur LOPEZ ne peut pas invoquer son absence de consentement ; que le caractère imprévisible du succès du film vaut pour toutes les œuvres cinématographiques ; que dans ces conditions, Monsieur LOPEZ ne peut pas soutenir que la représentation de son image, de sa voix et de son nom dans le film constitue une violation de ses droits de la personnalité au sens de l’article 9 du Code Civil.

Attendu que sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, Monsieur LOPEZ ne prouve aucunement que le film comporterait une dénaturation ou une altération de son image ; que le film le montre en sa qualité d’instituteur, fonctionnaire de l’Education Nationale dans l’exercice de ses fonctions ; que la partie relative à ses parents, à sa vocation et à son parcours professionnel résulte de l’entretien qu’il a lui-même accordé en vue de son intégration dans le film ; que pour les motifs ci-dessus développés, il ne peut invoquer son absence de consentement.

Attendu, que par ailleurs, la bande-annonce du film, qui est présente dans le DVD et a été diffusée par extraits à la télévision, est constituée de séquences, qui, conformément aux lois du genre, comprennent de courts extraits de scènes marquantes du film, sans modification ni ajout ; que l’image de Monsieur LOPEZ n’est donc pas dénaturée ou altérée dans cette bande-annonce.

Attendu que la publicité pour un film, par bande-annonce, s’analyse également dans les conditions culturelles et économiques contemporaines comme un élément de l’ensemble indissociable, à défaut de stipulation contraire, que constituent la production et la diffusion normales d’un film ; que la mention des circulaires ministérielles visées par Monsieur l’Inspecteur d’Académie du Puy-de-Dôme ne concerne pas la promotion normale d’une œuvre cinématographique sur le service public de l’Education Nationale, tournée avec l’autorisation de l’autorité compétente, mais la seule exploitation anormale – purement mercantile ou contraire aux intérêts légitimes du service public – éventuellement au moyen de produits dits dérivés, ce qui n’est aucunement le cas en l’espèce.

Attendu que dans ces conditions la diffusion du film en salles à compter de Septembre 2002 et sa promotion n’ont pas porté atteinte aux droits de Monsieur LOPEZ sur son image, son nom, sa voix.

Attendu que dès lors qu’un film, quel que soit son genre, documentaire ou fiction, rencontre un succès en salles, il possède une vocation normale et même évidente, dans les conditions culturelles et économiques contemporaines, à être diffusé en VHS et DVD puis à la télévision ; que le film est sorti en VHS et en DVD à compter de Mars 2003, ainsi qu’à la télévision sur CANAL PLUS en Septembre 2003 ; que ces formes de distribution constituent un ensemble rendant leur dissociation arbitraire.

Attendu qu’il faut toutefois examiner la question d’une faute éventuelle du réalisateur ou de toute autre partie dans l’utilisation de l’image consentie par Monsieur LOPEZ.

Attendu qu’en la présente espèce, aucun détournement, aucune dénaturation ou dévalorisation de l’image de Monsieur LOPEZ, dans le film, n’est commis ni d’ailleurs allégué.

Attendu que Monsieur LOPEZ, qui a autorisé de façon tacite mais certaine la diffusion de son image, de son nom et de sa voix dans le film, ne prouve ni même n’allègue que son autorisation aurait été limitée à la seule diffusion du film en salles.

Que dès lors, Monsieur LOPEZ ne peut invoquer aucune violation de ses droits sur son image, son nom et à sa voix, du fait de la diffusion du film, sans aucune dénaturation, sur les supports naturels actuels d’une œuvre cinématographique – étant observé, en outre, que l’Etat, qui ne serait pas insusceptible d’apparaître comme le titulaire premier, voire unique des droits sur les images, l’œuvre se déroulant pour partie dans des locaux du domaine public et étant tournée à l’occasion d’une mission de service public administratif, n’a formulé aucune objection ni revendiqué aucun droit.

C/ SUR LES AUTRES UTILISATIONS

Attendu qu’il convient d’analyser le cas spécifique constitué par le petit film intitulé « Récitations » présent uniquement sur le DVD ; que le DVD comporte en effet une courte séquence filmée dans laquelle plusieurs des élèves récitent des petits poèmes.

Attendu que l’image de Monsieur LOPEZ n’est pas présente dans cette séquence, seul le son de sa voix étant perceptible ; que comme dans le film stricto sensu, ce passage ne comporte aucun élément de dévalorisation ou de dénaturation, tout au contraire, et n’a pu être réalisé qu’avec l’accord de Monsieur LOPEZ dans l’exercice de son activité professionnelle ; que sa réalisation comme sa diffusion s’intègrent dans l’ensemble pour lequel Monsieur LOPEZ a donné tacitement mais de façon certaine son consentement.

Attendu que le documentaire tourné à Cannes en Mai 2002, présent uniquement sur le DVD, montre Monsieur LOPEZ à l’occasion de la projection du film au Festival International du Cinéma, en compagnie de Monsieur PHILIBERT, des enfants et des parents de ces derniers ; que là encore, il n’existe aucun élément de dévalorisation, de dénaturation ou de détournement ; que l’événement était par essence public, médiatique et en dehors de l’activité professionnelle de Monsieur LOPEZ ; que la participation de Monsieur LOPEZ à cet événement correspond à une phase où il apportait activement sa contribution à la promotion du film ; que, dans ces conditions, Monsieur LOPEZ n’est pas fondé à invoquer la responsabilité du réalisateur ou de toute autre partie, au titre des articles 9 et 1382 du Code Civil.

Attendu que ces mêmes considérations conduisent à débouter Monsieur LOPEZ de ses demandes au titre du livret inclus dans le DVD et du site Internet, qui ne présente aucun élément extérieur au film et aucune dénaturation.

SUR LES AUTRES DEMANDES

Attendu que la solution du litige conduit à débouter Monsieur LOPEZ de ses demandes d’interdiction et d’indemnisation ainsi que de ses réclamations présentées sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la demande d’expertise est sans objet.

Attendu que le Centre National de Documentation Pédagogique, intervenant volontaire, invoque un préjudice moral résultant « tant de l’attitude procédurale de Monsieur LOPEZ à son égard que des allégations formulées à son encontre » ; qu’il ne démontre toutefois aucunement l’existence d’un comportement fautif imputable à Monsieur LOPEZ dans le déroulement de la procédure qui excèderait les droits normaux d’une partie dans une instance judiciaire ; qu’il doit être débouté de ce chef de demande.

Attendu que l’équité conduit à ne pas faire supporter à Monsieur LOPEZ les sommes exposées par chacun des défendeurs ou intervenants volontaires, non comprises dans les frais et dépens ; que les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doivent être rejetées.

Attendu qu’au vu de la solution du litige, la demande d’exécution provisoire s’avère sans objet.

Attendu qu’en application de l’article 696 du Nouveau Code de procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Attendu qu’en l’espèce, la personnalité de Monsieur LOPEZ , son acceptation d’un tournage qui a duré de nombreux mois, l’incidence de la mise à contribution de ses dons pédagogiques et de sa qualité professionnelle ont contribué, de manière manifeste et importante au grand succès commercial, peu fréquent, de ce type d’œuvre documentaire ; que le principal de ses contradicteurs, Monsieur Nicolas PHILIBERT, ne le conteste pas, qu’une proposition financière avait d’ailleurs été, à un moment, formulée par un des défendeurs ; que ces données constituent des éléments de caractère exceptionnel au sens de l’article 696 susvisé qui commande de laisser uniquement à la charge de Monsieur LOPEZ les frais d’actes d’huissier de justice qu’il a fait diligenter et à la charge de chacune des autres parties les frais répétibles qu’elle ont exposés.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN PREMIER RESSORT

Déclare recevables en leurs interventions, L’UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE (U.S.P.A.) et l’ ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS (A.F.P.F.).

Reçoit en son intervention le CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE.

Dit sans objet la demande de rejet de pièces.

Dit que le film « ETRE ET AVOIR » ne reproduit pas des éléments du cours de Monsieur Georges LOPEZ sur lesquels il pourrait revendiquer un droit d’auteur.

Dit que Monsieur Georges LOPEZ n’est pas co-auteur de l’œuvre audiovisuelle « ETRE ET AVOIR ».

Dit que Monsieur Georges LOPEZ ne dispose pas de droits d’artiste interprète sur le film « ETRE ET AVOIR ».

En conséquence, déboute Monsieur Georges LOPEZ de sa demande de contrefaçon,

Déboute Monsieur Georges LOPEZ de ses demandes fondées sur le droit à l’image, au nom et à la voix.

Rejette toutes les autres demandes des parties, y compris celles présentées sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Laisse uniquement à la charge de Monsieur LOPEZ les frais d’actes d’huissier de justice qu’il a fait diligenter, et à la charge de chacune des autres parties les frais répétibles qu’elles ont exposés.

PRONONCÉ LE 27 SEPTEMBRE 2004 PAR MADAME APELLE – VICE-PRESIDENT – ASSISTEE DE MADAME LARCHE –GREFFIER.

Cour d’Appel de Paris / Arrêt du 29 mars 2006

Cour d’Appel de Paris

4e Chambre, Section A

Arrêt du 29 mars 2006

Numéro s’inscription au répertoire général : 04 / 22172

Décision déférée à la Cour ; Jugement du 27 Septembre 2004 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 03 / 03496

APPELANT

Monsieur Georges LOPEZ

Représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

Assisté de Me Benoît MAYLIE avocat au barreau de Toulouse

INTIMÉS

Monsieur Nicolas PHILIBERT

représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assisté de Me Roland RAPPAPORT (P329) plaidant pour la SCP RAPPAPORT-HOCQUET- MEDAKSIAN, avocats au barreau de PARIS

Monsieur Philippe HERSANT

représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assisté de Me Roland RAPPAPORT (P329) plaidant pour la SCP RAPPAPORT-HOCQUET- MEDAKSIAN, avocats au barreau de PARIS

S.A.R.L. MAIA FILMS

prise en la personne de son gérant

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assisté de Me Roland RAPPAPORT (P329) plaidant pour la SCP RAPPAPORT-HOCQUET- MEDAKSIAN, avocats au barreau de PARIS

S.A. LES FILMS D’ICI

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assisté de Me Roland RAPPAPORT (P329) plaidant pour la SCP RAPPAPORT-HOCQUET- MEDAKSIAN, avocats au barreau de PARIS

SA.R.L. LES FILMS DU LOSANGE

prise en la personne de son gérant

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assisté de Me Roland RAPPAPORT (P329) plaidant pour la SCP RAPPAPORT-HOCQUET- MEDAKSIAN, avocats au barreau de PARIS

CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assisté de Me Roland RAPPAPORT (P329) plaidant pour la SCP RAPPAPORT-HOCQUET- MEDAKSIAN, avocats au barreau de PARIS

S.A. ARTE FRANCE CINEMA

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Michel RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 298,

plaidant pourla SCP CARBONNIER et associés

S.A. CANAL PLUS

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Pierre-Louis DAUZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P224

plaidant pourla SCP CHEMOULI- DAUZIER et associés

Maître Gérald AYACHE

ès qualités de mandataire liquidateur et de représentants des créanciers de lasociété MERCUREDISTRIBUTION

représenté par la SCP VARlN – PETIT, avoués à la Cour

assisté de Me Elisabeth GUYOT, avocat au barreau de Pontoise, toque :(T92),

plaidant pour le cabinet .Christophe SANTELLI-ESTRANY

S.A. FRANCE TELEVISIONS DICTRIBUTION

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX- BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Gilles VERCKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B808

SA. SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX- BOULAY, avoués à la Courassisté de Me Gilles VERCKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B808

SA. TELERAMA

prise en la personne de ses représentants légauxreprésentée, par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Me Thierry MASSIS, avocat au barreau de PARIS, (P72)

plaidant pour la SCPLUSSAN BROUILLAUD

USPA – UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE

prise en la personne de son Délégué Général

représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX avoués à la Cour

assistée de Me Patrick BOIRON, avocat au barreau de PARIS (235)

plaidant pour la SCPCARIDDI et associés

AFPF – ASSOCIATION FRANçAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistée de Me Patrick V1LBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L315,

plaidant pour SELARL BOCQUET et associés

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 20 février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller

Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT et par Mme JacquelineVIGNAL,

greffier présent lors du prononcé.

Vu L’appel interjeté par Georges LOPEZ du jugement rendu le 27 septembre 2004

par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- déclaré recevables en leurs interventions l’Union Syndicale de la Production Audiovisuelle dite USPA, et l’Association Française des Producteurs de Films et deProgrammes Audio-visuels dite AFPF,

- reçu en son intervention volontaire le Centre National de Documentation Pédagogique,

- dit sans objet la demande de rejet de pièces,

- dit que le film « ETRE ET AVOIR » ne reproduit pas des éléments du cours de GeorgesLOPEZ sur lesquels il pourrait revendiquer un droit d’auteur,

- dit que Georges LOPEZ n’est pas coauteur de l’oeuvre audiovisuelle « ETRE ET AVOIR »

- dit que Georges LOPEZ ne dispose pas de droits d’artiste interprète sur le film « ETRE ET AVOIR »

- débouté Georges LOPEZ de sa demande en contrefaçon,

- débouté Georges LOPEZ de ses demandes fondées sur le droit à l’image, au nom et à la voix,

- rejeté toutes les demandes des parties y compris celles présentées sur le fondement del’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- laissé uniquement à la charge de Georges LOPEZ les frais d’actes d’huissier qu’il a faitdiligenter et à la charge de chacune de autres parties les frais répétibles qu’elles ontexposés ;

Vu les dernières écritures signifiées le 7 février 2006 par lesquelles Georges LOPEZ, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la Cour de :

– enjoindre aux intimés à l’exception de I’USPA de verser aux débats les pièces, objets de la sommation de communiquer du 8 novembre 2005, réitérée le 25 novembre 2005, sousastreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

* à titre principal

– dire l’USPA et l’AFPF irrecevables en leurs interventions,

– dire qu’il est coauteur de l’oeuvre audiovisuelle « ETRE ET AVOIR »,

– dire que les intimés ont commis des actes de contrefaçon à son préjudice,

– dire que les intimés ont méconnu ses droits à l’image, au nom et à lavoix,

– avant dire droit sur son préjudice, ordonner une expertise,

– condamner in solidum les intimés à 1ui verser une provision à valoir sur son

préjudice équivalente au montant de la provision qui sera allouée à l’expert qui sera désigné,

– condamner in solidum chacun des intimés à lui verser la somme de l.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

* subsidiairement

– ordonner une expertise,

– désigner un expert spécialiste en pédagogie avec mission de :

• décrire les extraits du cours reproduit dans le filin litigieux et les bonus DVD,

• décrire la composition et les enchaînements des différents enseignements donnés simultanément par l’instituteur,

• identifier et recenser les choix effectués par l’instituteur quant aux méthodes pédagogiques, quant aux matière enseignées, exercices, textes littéraires, etc,

• fournir tous éléments permettant d’apprécier la nature et l’importance des dits extraits;

Vu les dernières conclusions signifiées le 9 février 2006 aux termes desquelles Nicolas PHILIBERT, Philippe HERSANT, la société MAÏA FILMS, la société LES FILMS D’ICI, la société LES FILMS DU LOSANGE et le Centre National de Documentation Pédagogique (CNDP) prient la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes sesdispositions et y ajoutant, de condamner Georges LOPEZ à leur verser chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures signifiées le 8 février 2006 par lesquelles la société CANAL PLUS sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris sauf en l’ensemble deses dispositions fondées sur les articles 700 et 696 du nouveau Code de procédure civile, réclamant à ce titre la condamnation de Georges LOPEZ à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et à titre subsidiaire,la garantie de la société MAIA FILMS ;

Vu les ultimes conclusions signifiées le 8 février 2006 par lesquelles la société ARTE FRANCE ClNÉMA demande à la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de prononcer sa mise hors de cause, à titre subsidiaire de

– condamner la société MAIA FILMS à la relever et garantir de toutes condamnationsprononcées à son encontre,

– condamner Georges LOPEZ à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement del’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures signifiées le 8 février 2006 par d’une part, la société nationale de télévision FRANCE 2, d’autre part, la société FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION, qui prient la Cour de débouter Georges LOPEZ de son incident de communication de pièces, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux articles 700 et 696 du nouveau Code de procédure civile, à titresubsidiaire de :

– condamner les sociétés MAIA FILMS et les FILMS DU LOSANGE à les garantir contretoute condamnation prononcée à leur encontre, s’agissant de la société FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION au titre de l’exploitation des spots publicitaires qui lui ont été fournis en vue de l’exploitation des vidéogrammes litigieux,

– condamner les sociétés MAIA FILMS et les FILMS DU LOSANGE à verser à chacuned’elles la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code deprocédure civile,

-en toute hypothèse, condamner Georges LOPEZ à verser à chacune d’elles la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 février 2006 par lesquelles Maître GéraldAYACHE, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MERCUREDISTRIBUTION, sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation deGeorges LOPEZ à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700dunouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 9 février 2006 aux termes desquelles la sociétéTELERAMA, après avoir demandé à titre liminaire sa mise hors de cause, prie laCour,à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire, de dire que lasociété FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION sera tenue de la garantir de toutes lesconséquences de l’action diligentée contre elle par Georges LOPEZ et detoutes les condamnations principales et accessoires qui seraient prononcées à son encontre et entoutétat de cause, de condamner Georges LOPEZ à lui verser la somme de 5.500 euros HT surle fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les ultimes conclusions signifiées le 13 février 2006 par lesquelles 1’AFPF demande

à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Georges LOPEZ aux dépensde première instance et d’appe1 ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 février 2006 aux termes desquelles l’USPA prie la Cour de lui donner acte de son intervention volontaire, de confirmer le jugement déféré et de condamner Georges LOPEZ aux entiers dépens ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu’autorisé par l’inspection d’Académie du Puy-de-Dôme, Nicolas PHILIBERT, réalisateur de films documentaires, a, entre le mois de décembre 2000 et lafin du mois de juin 2001, procédé au tournage du film ayant pour titre « Etre et avoir »relatant le quotidien de la classe unique de l’école d’un village de moyenne montagne,située à Saint Etienne sur Usson (Puy-de-Dôme), regroupant autour de l’instituteur,Georges LOPEZ, une dizaine d’élèves de la maternelle au CM2 ; que la distribution dufilm, coproduit par la société MAIA FILMS, la société LES FILMS D’ICI et la société ARTEFRANCE CINEMA, a été confiée à la société LES FILMS DU LOSANGE et à la société MERCURE .DISTRIBUTION ;

Que ce film documentaire a été présenté au Festival de Cannes au mois de mai 2002, puisest sorti en salles fin août 2002 ;

Que Georges LOPEZ ayant accepté de participer à la promotion du film durant le mois deseptembre 2002, la société les FILMS DU LOSANGE lui a proposé, par lettre du 16septembre 2002, en complément des défraiements versés pour couvrir ses frais dedéplacement à Paris, des indemnités au titre des interviews données ou à venirpour la promotion du film, que cette proposition n’a pas été acceptée par Georges LOPEZ qui, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicite de la société LES FILMS DU LOSANGE, laconclusion d’un contrat de travail, qui lui a été refusé ;

Que c’est dans ces circonstances que Georges LOPEZ a, le 14 février 2O03, saisi le Conseilde Prud’hommes de Perpignan, qui, par jugement du 5 novembre 2003 s’est déclaréincompétent, relevant l’absence de lien de subordination révélateur d’un contratde travail ; que ce jugement a été confirme, par arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 31 mars2004 ;

Que parallèlement à cette procédure, il a assigné devant le tribunal de grande instance deParis Nicolas PHL1BERT réalisateur du film, Philippe HERSANT, auteur de la musique,la société MAIA FILMS, la société LES FILMS D’ICI, la société ARTE FRANCE CINEMA,co-producteurs, la société LES FILMS DU LOSANGE et la société MERCURE DISTRIBUTION représentée par son liquidateur Maître AYACHE, en qualité de distributeurs, la seconde en charge des ventes internationales, la société FRANCETELEVISION DISTRIBUTION et la société TELERAMA, en qualité de diffuseurs des vidéocassettes et DVD tirés du film, la société nationale de télévision FRANCE 2, diffuseur de spots publicitaires comportant des extraits du film et la société CANAL PLUS,diffuseur du film sur la chaîne de télévision éponyme, en paiement de dommages et intérêts pour contrefaçon et violation de son droit à 1’imge, au nom et à la voix ;

Que le Centre National de Documentation Pédagogique (CNDP), l’USPA et I’AFPF sontintervenus volontairement dans l’instance ;

• Sur la demande de communication de pièces formée par Georges LOPEZ

Considérant que Georges LOPEZ sollicite la communication des 60 heures de rushes réalisés pour le montage du film, objet du litige, de l’extrait du film diffusé sur les chaînesde télévision pour sa promotion ainsi que de l’ensemble des contrats d’exploitation desdroits d’auteur conclus avec les coauteurs du film, des contrats conclus avec lesproducteurs ainsi que des relevés des droits perçus par les sociétés d’auteur concernées ;

Mais considérant qu’il ne démontre pas en quoi le visionnage des rushes permettrait dedéterminer la qualité de coauteur et d’artiste interprète qu’il revendique dès lors que cespassages ont été exclus du film ; que cette demande doit donc être rejetée ;

Considérant par ailleurs, que la communication des autres éléments d’ordre comptableapparaît prématurée avant que soit tranchée la question de la qualité d’auteur ou d’artiste interprète de Georges LOPEZ ;

• Sur la recevabilité des interventions de I’USPA et de L’AFPF

Considérant que Georges LOPEZ, faisant valoir que l’action qu’il a engagée ne porte pas atteinte à l’intérêt collectif des producteurs d’oeuvres audiovisuelle et qu’au contraire l’action syndicale ne peut consister en la défense de membres de la profession qui se voientreprocher des actes de contrefaçon et la violation des droits de la personnalité, soulèvel’irrecevabilité de l’intervention de 1’USPA et de l’AFPF ;

Considérant que l’USPA, organisme constitué sous forme de syndicat professionnel, qui regroupe les producteurs d’oeuvres audiovisuelles destinées à la télévision, quel que soitleur genre, notamment documentaires, a, aux termes de l’article 2 de ses statuts, pour objet« de représenter leurs intérêts professionnels nationaux et internationaux » ; que la société LES FILMS D’ICI, mise en cause par Georges LOPEZ, est membre de ce syndicat ; que le Conseil syndical du 2 décembre 2303 a mandaté l’USPA pour intervenir aux côtés deson adhérent dans le présent litige, relevant qu’il pose « des questions d intérêts collectifspour les producteurs » ;

Considérant que l’AFPP est, aux termes de ses statuts, un syndicat professionnel qui a pour objet de « rassembler les entreprises de production de films cinématographiques et de programmes audiovisuels ou multimedia et de défendre les intérêts économiques, matériels ou moraux de cette profession » ; qu’ensuite d’une réunion de son conseil d’administration du 25 mars 2004, son président a été mandaté pour faire intervenir volontairementl’association dans la présente procédure, afin de faire valoir la défense des intérêtséconomiques, matériels et moraux des producteurs de films et programmes audiovisuelsqui sont en jeu ;

Considérant que conformément à l’article L 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels ont qualité et intérêt à intervenir dès lors que le litige soulève une questionde principe dont la solution est de nature à porter un préjudice même indirect a l’intérêt collectif de la profession ;

Considérant, en l’espèce, que le litige porte sur le point de savoir si une personne filmée dans le cadre d’un film documentaire peut ou non se prévaloir de la qualité de coauteur etprétendre à une rémunération à ce titre ;

Qu’il s’agit donc d’une question de principe qui met en jeu l’intérêt collectif de la profession des producteurs d’oeuvres audiovisuelle du genre documentaire ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention deces deux syndicats ;

• Sur le fond

Considérant que la Cour a, en présence des parties et de leurs conseils, assisté à laprojection du film « ETRE ET AVOIR », objet du litige ;

* Sur l’atteinte aux droits d’auteur invoqués par Georges LOPEZ sur son cours oral

Considérant que Georges LOPEZ, énumérant dans ses écritures les extraits de la leçon oudu cours donné à ses élèves, reproduits dans le film litigieux et le bonus DVD intitulé« Récitations », se prévaut, en premier lieu, « d’une oeuvre orale, fruit de son expérience d’enseignant, de ses réflexions sur son métier, sur la psychologie et le comportement des élèves, de ses recherches, de ses choix quant aux méthodes d’enseignement, de ses choixquant à la nature des textes littéraires et des exercices proposés » ;

Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article L. l 12-2-2 du Code de la propriété intellectuelle que le cours oral d’un enseignant peut, au même titre qu ‘une conférence, uneallocution, un sermon ou une plaidoirie, être considéré comme une oeuvre de l’esprit, dèslors qu’il répond au critère d’originalité ;

Considérant que le film « ETRE ET AVOIR » retrace la vie d’une classe unique pendant sixmois, au fil de trois saisons, hiver, printemps et été, qui rythment l’ambiance des leçonset le travail quotidien du village rural de moyenne montagne dans lequel elle se situe ;

Considérant que la mise en images des leçons de l’instituteur, Georges LOPEZ, constitue à l’évidence une composante essentielle du film, même si les scènes de cours, qui s’enchaînent naturellement avec l’arrivée des élèves, les recréations, et le retour à lamaison s’accompagnant, pour les élèves aînés, des travaux de la ferme, se fondent dansl’oeuvre audiovisuelle ; que si sa compétence dans la transmission du savoir alliée à sapersonnalité charismatique, empreinte d’une autorité bienveillante, transparaît dansl’organisation de son enseignement, la composition et l’enchaînement de ces cours ne mettent en oeuvre aucune méthode pédagogique originale, mais répondent à l’objectif impératif de s’adapter aux trois groupes d’élèves de niveaux différents regroupés danscette classe unique ;

Que les passages filmés des leçons ne révèlent pas davantage, au regard des programmes imposés, un choix inédit des exercices et des textes qui soit en lui-même protégeable parle droit d’auteur ; que par-delà la mise en image de ces leçons, le réalisateur du films’attache à communiquer au spectateur un ensemble de relations complexes entre lesélèves, le maître, les familles, qui participent de la transmission des règles nécessaires à toute vie en communauté ; que si la plupart de ces échanges en forme de dialogues entrele maître et les élèves contribuent à l’acquisition des connaissances et font à ce titre partieintégrante du cours, ils ne présentent pas une originalité suffisante pour accéder austatut d’oeuvre de l’esprit ;

Que le jugement entrepris doit donc confirmé en ce qu’il a débouté Georges LOPEZde sa demande de reconnaissance d’un droit d’auteur sur les cours reproduits, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée ;

* Sur les droits d’auteur de Georges LOPEZ sur l’oeuvre audiovisuelle

Considérant que Georges LOPEZ revendique, en deuxième lieu, la qualité de coauteur del’oeuvre audiovisuelle que constitue le film, en ce que :

– il est intervenu dans le choix des séquences filmées,

-.il est auteur du texte parlé ;

Considérant à titre liminaire que le film en litige relève du genre documentaire, ce qui n’est pas contesté par Georges LOPEZ, dont l’objet est de filmer des personnes qui ne jouent,ni ne suivent des scénarios, mais accomplissent devant la camera leur tâche oufonctionhabituelle, simple transcription de la réalité ; qu’il ressort des extraits d’interviews, produits aux débats, donnés par des réalisateurs de films documentaires, qu’iln’est pasdans les usages de prévoir une rémunération pour les intervenants, afin de préserverl’authenticité des scènes filmées, ce que confirment L’USPA et I’AFPF ; qu’il convient derelever à cet effet que Georges LOPEZ n’a, ni en cours de tournage, ni a l’issue de celui-ci,sollicité de rémunération en contrepartie de sa participation au documentaire, mais aattendu le succès populaire rencontré par le film dès sa sortie en salles ;

Considérant, sur la première revendication formée par l’appelant, que les pièces produitesaux débats établissent que Nicolas PHILIBERT a conçu le projet de réaliser ledocumentaire litigieux, sur le thème « d’une classe à la campagne et si possible une classeunique » dès le mois de juin 2000 ; qu’ainsi dans une lettre datée du 27 juin 2000 adresséeà l’inspectrice de l’Académie de Mende, il décrivait en ces termes ce projet :