Doce jefes de grandes empresas francesas (L’Oréal, Thomson-Brandt, Elf-Erap, IBM-France, Darty, Paribas…) hablan del poder, del mando, del escalafón, de los sindicaros, de las huelgas…

Sus voces se mezclan, se dispersan, se multiplican en la Ciudad, en las fabriquas…

Poco a poco se va dibuando la imagen de un mundo futuro dominado por la finanza.

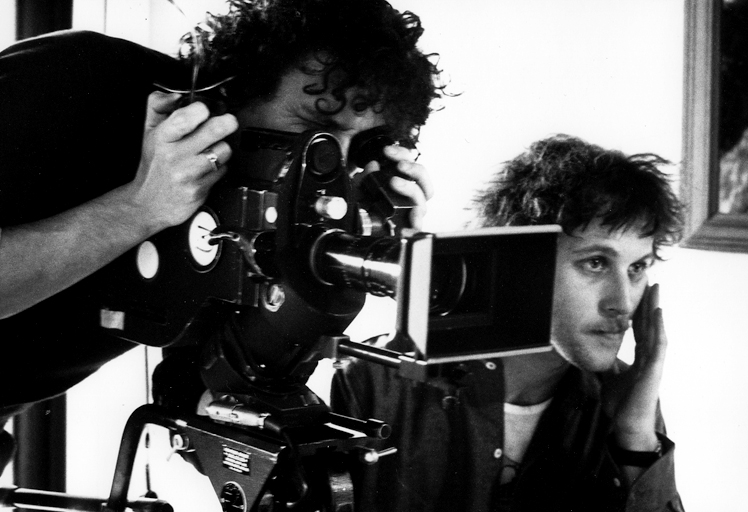

Cámara François Catonné, Gilbert Duhalde, Jean Monsigny, Jean-Paul Schwartz, y a veces Jean Achache, Yves Agostini, Daniel Barrau, Renato Berta, Arthur Cloquet, Eric Dumage, Dominique Fondacci, François Lartigue, Yvon Marciano, Dominique Mazuet, François Plegades, Yves Pouffary, Jean-Henri Roger, Alain Thiollet, Anne Trigaux • Video Suzel Galliard • Sonido Yves Allard, Pierre Befve, Robert Boner, Titou Charrière, Auguste Galli, Pierre Gamet, Michel Kharat, Luc Yersin, Richard Zolfo • Montaje Charlotte Boisgeol, asistida por Julietta Roulet • Mezclas Pierre Gamet • Fotos Georges Azenstarck, Marcel Lorre • Regiduría François Vantrou, Vincent Gourlat • Producción Thierry Garrel, Louisette Neil • Productor delegado Gérard Guérin • Una coproducción Institut National de l’Audiovisuel y Laura Productions • Con la participación de SERDAV-CNRS y del Centro Nacional de la Cinematografía.

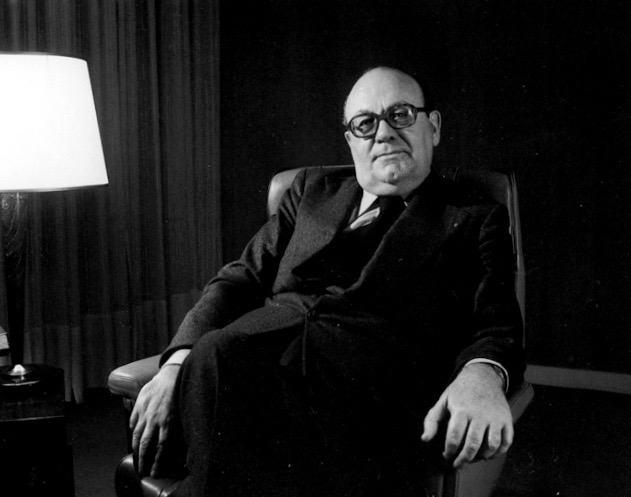

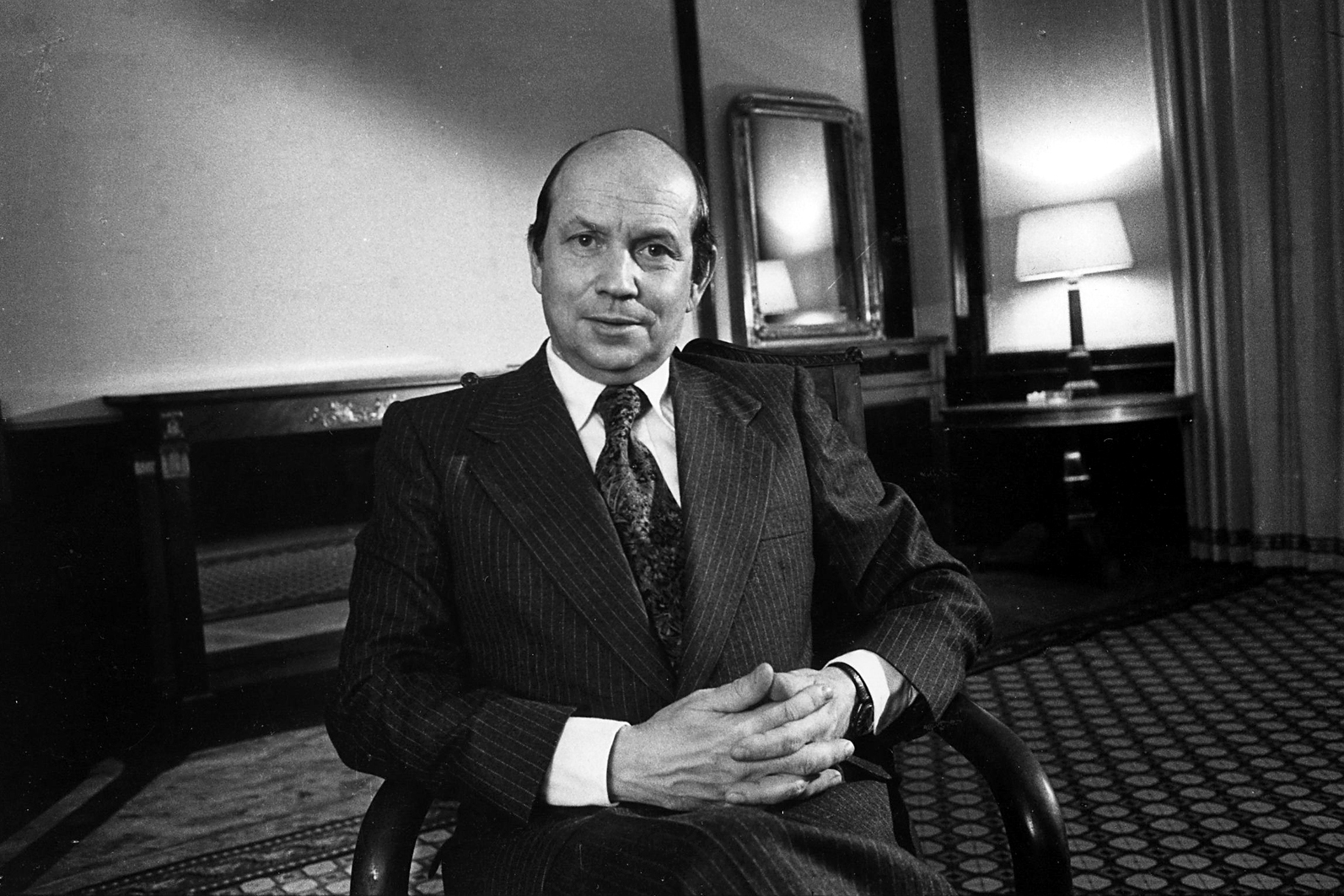

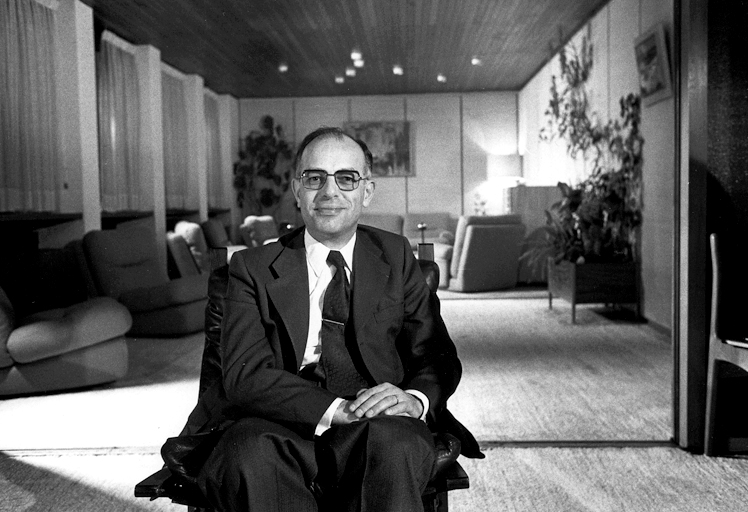

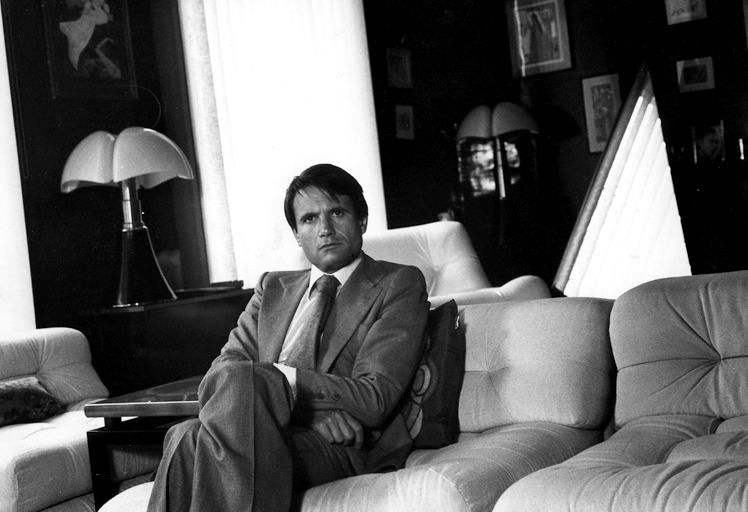

Con Michel Barba (Richier) • Jean-Claude Boussac (Boussac) • Guy Brana (Thomson-Brandt) • François Dalle (L’Oréal) • Bernard Darty (Darty) • Jacques de Fouchier (Paribas) • Alain Gomez (Saint-Gobain Emballages) • Francine Gomez (Waterman) • Daniel Lebard (Comptoir Lyon Alemand Louyot) • Jacques Lemonnier (IBM-France) • Raymond Lévy (Elf Aquitaine) • Gilbert Trigano (Club Méditerranée)

Estreno en cines franceses : febrero 1979.

L'Humanité – 2 novembre 1978

La direction d’Antenne 2 retire le miroir

La direction d’Antenne 2 a décidé de différer la diffusion des émissions de la série Patrons/télévision de Gérard Mordillat et Nicolas Philibert, programmée les 15, 22 et 23 novembre. Une fois de plus apparaissent les limites de la télévision française quant à la liberté d’expression.

De quoi s’agit-il ? D’une série d’interviews de patrons français regroupées dans trois émissions selon trois thèmes : qu’est-ce qu’un patron? (Un pépin dans la boîte) ; le travail, la grève, le profit (Confidences [patronales] sur l’ouvrier) ; la notion de pouvoir dans l’entreprise (La bataille a commencé à Landerneau). La démarche des auteurs a été d’enregistrer le discours patronal.

L’émission est différée parce que ces patrons ne sont pas contents de l’émission. Bien. Mais quelle fut leur attitude au moment du tournage? Les auteurs ne leur ont pas caché qu’ils avaient une vision critique mais tout était concerté avec les interviewés qui « cherchaient à renvoyer la meilleure image d’eux-mêmes… et c’est à partir de ce moment-là que ça devenait intéressant pour nous ».

Le résultat c’est l’analyse au microscope du discours tenu par une classe sociale, et il semble que devant sa propre image celle-ci ait reculé, affolée par la diffusion à l’antenne de ce qu’elle est, non pas de manière anecdotique, mais dans sa nature même, trahie par les mots de ses propres représentants.

La direction d’Antenne 2, où chaque cas de censure a un habillage différent, déclare d’une part qu’elle « a été saisie d’un certain nombre de protestations des personnalités qui ont accordé des interviews », c’est-à-dire les patrons en question.

D’autre part elle indique « qu’en règle générale, lorsque l’INA fournit un programme produit par lui, la société de programme concernée est en droit de considérer que toutes les garanties ont été prises pour la diffusion ».

Mais alors pourquoi différer la série puisqu’elle est fournie par l’INA et « qu’en règle générale… » Pourquoi sinon parce qu’à Antenne 2 on est singulièrement sensible aux pressions patronales et fermé à toute véritable investigation de la réalité par la télévision?

Tête-à-tête avec 14 patrons

La série Patrons-télévision doit être diffusée

« Mais c’est un scandale cette usine ! C’est du Zola ! C’est de la manipulation. Ça n’existe pas ! Où l’avez-vous trouvée ? Qu’en pensez-vous, Brana? » Guy Brana, P.-D.G. de Thomson-Brandt, ne répond pas à M. Fraisse du C.N.P.F. qui s’insurge devant l’image d’une ouvrière à la chaîne. Cette usine est la sienne. Cela se passait mardi soir, lors de la projection des trois émissions de la série Patrons/Télévision devant les patrons invités. On connaît la suite : la censure.

Au printemps dernier, un film a été tiré de ces entretiens avec quatorze patrons. Il a été diffusé sous le titre La voix de son maître, les patrons n’ont rien dit pas plus qu’ils n’ont protesté lorsque France-Culture a diffusé, à la rentrée, trois heures d’émission avec les mêmes matériaux. Cette fois devant la perspective d’être vus et entendus… et compris par des millions de téléspectateurs, ils reculent et crient à la manipulation.

Or, cette série de trois fois une heure est d’une rigoureuse honnêteté. Produite par l’Institut national de l’audio-visuel en collaboration avec le Centre National de la Recherche Scientifique, il s’agit d’un document qui révèle le discours patronal en France en 1976-1977.

Peu à peu et grâce à l’organisation des séquences enregistrées ce n’est plus tel ou tel patron qui parle. C’est une classe sociale, le patronat, le grand, dont le discours se déroule sous nos yeux, complaisamment. C’est toute la réussite de ce travail, d’une équipe autour de Gérard Mordillat et de Nicolas Philibert. Un travail extrêmement élaboré et précis où la caméra ne fonctionne plus comme faire-valoir du patron – ce qui est d’habitude le cas à la télévision – mais comme un miroir devant lequel le patron est seul et contraint de réfléchir sur ce qu’il dit.

Ce déshabillage de ceux qui parlent par leur propre parole est le produit d’une manière d’interviewer ces patrons, manière inaugurée par Jean-Luc Godard au cours des émissions qu’il a réalisées pour l’Institut national de l’audiovisuel.

Il s’agit d’une rupture de la complicité (ou l’agressivité) entre l’interviewes et l’interviewé qui caractérise l’information télévisée. Ici l’information ne consiste pas à valoriser (ou à dévaloriser) quelqu’un, mais à éveiller le téléspectateur au discours qui est tenu devant lui en renvoyant celui qui parle à ce qu’il dit.

Des séquences d’ouvriers au travail ou de chaînes à l’arrêt ou en mouvement dans les usines de ces patrons viennent souligner les effets de ce discours : l’exploitation de la classe ouvrière. Effets brutaux de la cause patronale.

Les patrons ne les nient d’ailleurs pas « Un bon patron, c’est pas lui qui nourrit son personnel, c’est son personnel qui le nourrit » (Guy Merlin). Différemment les autres disent la même chose et tous se cherchent une légitimité qui reste introuvable hors de leur unique finalité : le profit.

Certains d’entre eux modernisent leur discours au point de déclarer tranquillement comme le PDG. de Saint-Gobain Emballage, Alain Gomez « L’autogestion c’est sûrement dans une phase à court terme ou à moyen terme, le type, le système de sortie.» De quoi ? De la crise.

Et il précise même : « Une société socialiste, autogestionnaire pourrait être l’incarnation (?) dans les années qui viennent… Mais ça restera finalement le même monde… enfin la même organisation de base. »

Il est vrai que M. Gomez fut un des fondateurs du C.E.R.E.S.

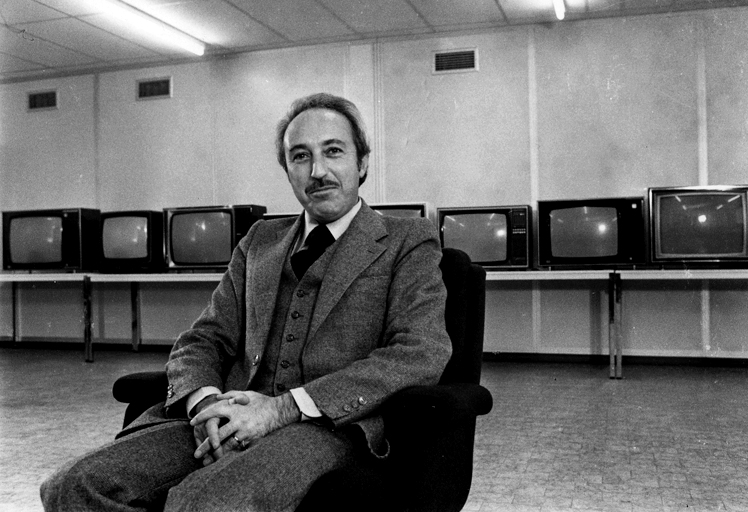

D’impressionnantes séquences de chaînes de construction de téléviseurs montrent que ce discours n’est pas seulement subi et combattu par la classe ouvrière dans l’entreprise, mais que c’est le discours qui domine partout. Et surtout à la radio télévision. C’est en ce sens que ces trois émissions informent. Elles donnent à voir ce qui est diffus et imprègne notre quotidien la domination de la grande bourgeoisie non seulement sur le corps, le temps, le travail, mais aussi dans les esprits.

Libération – 2 novembre 1978

A2: une émission sur le patronat déprogrammée

Gérard Mordillat et Nicolas Philibert sont les auteurs d’une série commandée par l’Institut National de l’Audiovisuel et le CNRS, intitulée Patrons/télévision. Prévue pour la diffusion en trois tranches sur Antenne 2 à partir du 15 novembre, l’émission vient d’être retirée des programmes par la direction de la chaîne.

Quinze patrons de grandes entreprises interviewés pendant quarante heures parlent du pouvoir, de la hiérarchie, des syndicats, de l’autogestion… A partir de cet énorme matériel, Philibert et Mordillat réalisent un film, La voix de son Maître, diffusé en salle au quartier latin en février dernier. Pas de réactions. Mais les choses se corsent quand les patrons en question (messieurs Thompson, Hachette, Trigano etc…) apprennent que la télé s’apprête à projeter, à partir des mêmes documents, une série de trois émissions. Ils demandent de visionner, s’étranglent d’indignation. M. Dalle, PDG de L’Oréal, trouve qu’il est mal servi, qu’il bafouille, d’autres se plaignent des plans d’usines, invraisemblables, misérabilistes. Il faut leur certifier qu’ils n’ont pas reconnu leurs propres entreprises.

Qu’est-ce qu’il s’est donc passé pour que ce qui était d’accord en février devienne impossible en novembre? Les patrons affirment qu’ils n’ont pas donné leur autorisation, les réalisateurs montrent un papier signé par les interviewés où ils s’engagent à ne pas intervenir dans l’utilisation de leurs confidences. L’explication est évidente : ce qui est bon dans une petite salle est catastrophique sur des millions de petits écrans. Au cours du tournage, les réalisateurs se sont sournoisement gardés d’intervenir, de rien opposer au flot de discours mégalomanes et totalitaires des patrons. Sans garde-fous, sans contradicteurs, ils ont dit le fond de leur pensée : « Est-ce qu’il vaut mieux avoir affaire à des gangsters, comme les chefs de syndicats américains, ou à des communistes, comme dans les syndicats français ? Aux communistes bien sûr, c’est plus facile » (Barba, PDG de Richier. « Si la dimension profit régresse, la dimension humaine régressera automatiquement » (Bernard Darty). « Cela va vous paraître provocateur, mais j’affirme avec force que l’entreprise ne peut être qu’une structure monarchique » (De Fouchier, PDG de Paribas). « Il faut que chaque personne de l’entreprise apprenne à reconnaître son chef » (J. Lemonnier, PDG d’IBM).

Rien de bien grave, on le voit. Simplement, à ne se déployer que dans le vide, la philosophie patronale prend des allures de folie solitaire, de délire incommunicable. L’an dernier, Pinochet, traité de la même manière par José Maria Berzoza, avait lui aussi obtenu une déprogrammation de dernière minute. Décidément, l’INA n’a pas de veine : faites parler le pouvoir et il vous accuse de le caricaturer.

Le Matin – 4 novembre 1978

Une histoire révélatrice qui fait apparaître les limites de la liberté d’expression à la télévision : la déprogrammation, par Antenne 2, de la série Patrons-télévision mise au point par l’INA.

De quoi s’agit-il ? Entre juillet 1976 et juillet 1977, une quinzaine de patrons ont parlé, devant la caméra, du pouvoir, de la hiérarchie, des syndicats, des grèves, de l’autogestion. Quarante heures d’entretiens filmés, à partir desquels deux jeunes réalisateurs : Philibert et Mordillat sortent trois émissions d’une heure qui dégagent l’essentiel du discours patronal. Elles sont coproduites par l’INA et Laura production. Chaque patron a visionné les rushes de son interview. Une version filmée, La voix de son maître, sort dans un cinéma du quartier Latin en février ; France-Culture diffuse une version radiophonique des entretiens le 4 avril.

Le 30 octobre, l’INA convie les patrons à une projection des émissions dont la diffusion est prévue pour les 15, 22 et 29 novembre. Le lendemain, Antenne 2 est saisie de protestations de certains patrons qui menacent d’intenter un procès en cas de diffusion de ces émissions qui les « caricaturent ». Ils se plaignent aussi des plans « trop misérabilistes », qui ont pourtant été tournés dans leurs usines et qui entrecoupent leur discours. Le lendemain, la déprogrammation est annoncée par Antenne 2 à la presse.

Dans un communiqué à l’AFP, l’INA signale que chacune des personnalités Interviewées a signé l’autorisation écrite d’exploitation télévisuelle de son interview, « en tout ou en partie ». La direction d’Antenne 2 déclare « ne pas vouloir réagir à ce communiqué qu’elle déplore », elle « maintient la déprogrammation ». En effet, selon Antenne 2, un procès resterait possible, toute personne ayant le droit de revenir sur son accord, lorsqu’il s’agit de la diffusion de sa propre image. Comme en matière de testament, c’est la dernière volonté de la personne concernée qui compte. Un conflit intéressant à suivre : pour la première fois, deux sociétés issues de l’ex-ORTF adoptent des positions complètement opposées. L’INA se sent bafouée : elle rappelle « que les copies des trois émissions ont été adressées à Antenne 2 fin août. La chaîne a donné son accord par écrit en même temps que les dates de programmation ».

Rappelons que les trois chaînes sont tenues de diffuser chaque année un certain nombre d’émissions produites par l’INA. Cet incident survient après la déprogrammation du film sur Bogota. Est-ce la production de documentaires de l’INA qui est remise en cause, et doit-elle se cantonner aux émissions sur l’art ?

Quant au fond, il est étonnant de constater que les patrons reculent devant leur propre image: Un film, une émission sur France-Culture, passe encore, mais quand il s’agit de la télévision le pouvoir du privé se révèle.

D. F.

Télérama – 8 novembre 1978

Les 15, 22 et 29 novembre était programmée sur Antenne 2 une série réalisée par Gérard Mordillat et Nicolas Philibert, coproduite par l’Institut National de l’Audiovisuel et Laura Productions, et intitulée Patrons/Télévision. Uniquement composée des interviews de quatorze grands patrons et de plans tournés dans leurs propres usines. Télérama en fait sa couverture et y consacre un article (pages 28 et 29).

Lundi 30 octobre : projection des émissions devant les patrons. Certains n’apprécient pas le spectacle. L’un d’entre eux manifeste sa mauvaise humeur : on le ridiculise, on le laisse moins parler que tel autre… Et ces images d’usines, d’où sortent-elles ? De chez eux. Ils ne reconnaissent pas…

Mardi 31, Antenne 2 annonce que la série est déprogrammée et explique qu’elle a été saisie d’un certain nombre de protestations de la part des personnalités ayant accordé des interviews dont la « diffusion devait être subordonnée à un accord préalable ». En conséquence, la chaîne préfère « attendre que tous les éclaircissements utiles soient apportés », et soumettre la question à son conseil d’administration. A 2 rappelle aussi qu’ « en règle générale, lorsque l’INA fournit un programme produit par lui, la société de programme concernée est en droit de considérer que toutes les garanties ont été prises pour la diffusion ».

Réaction de Gérard Mordillat : cette mesure est « une véritable censure politique, la déprogrammation étant le résultat de pressions directes des patrons sur A2 ». Par ailleurs, il précise qu’il n’a jamais été question de soumettre la diffusion des émissions à un quelconque droit de regard des patrons.

L’INA affirme pour sa part posséder toutes les autorisations écrites habituellement exigées. Et il rappelle qu’une version filmée d’ 1 h 30 (La Voix de son Maître) et une émission de trois heures (Tous derrière et lui devant) ont été réalisées à partir des mêmes documents, et diffusées en salles et sur France-Culture sans provoquer aucune réaction de la part des patrons.

Que leur arrive-t-il aujourd’hui ? Ils mesurent sans doute l’impact de la télévision. Que le portrait du patronat soit diffusé au Studio Logos et à l’Olympic Entrepôt, ou sur une chaîne de radio culturelle, passe encore. Mais qu’on multiplie leur discours sur des millions de petits écrans…

Ce qui est grave c’est qu’une chaîne de télévision se sente obligée de désavouer l’INA sous la pression d’un ou deux d’entre eux. Il serait aujourd’hui dommage qu’A 2 ne diffuse pas ces émissions de recherche qui prennent les téléspectateurs pour des adultes.

Télérama – 8 novembre 1978

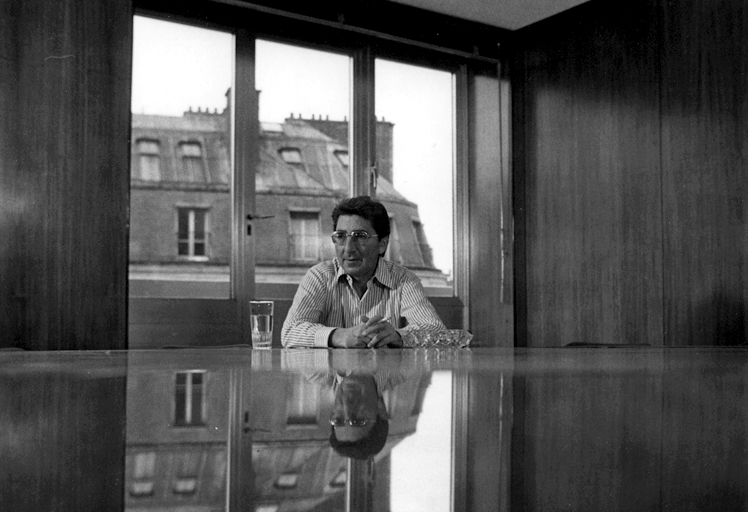

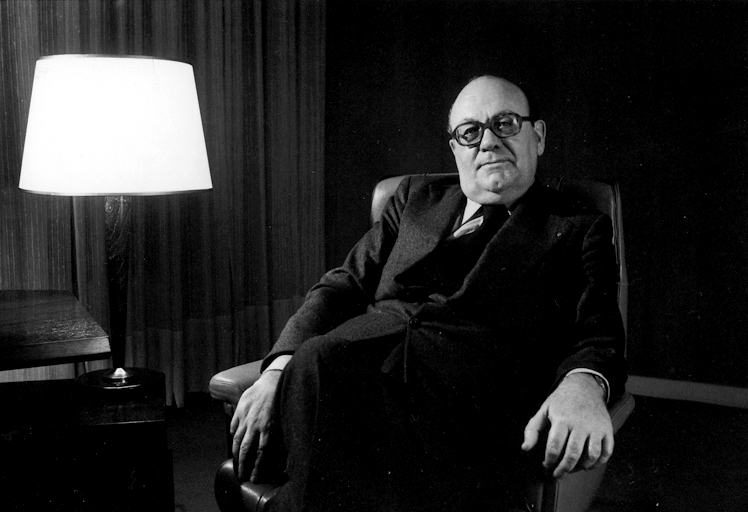

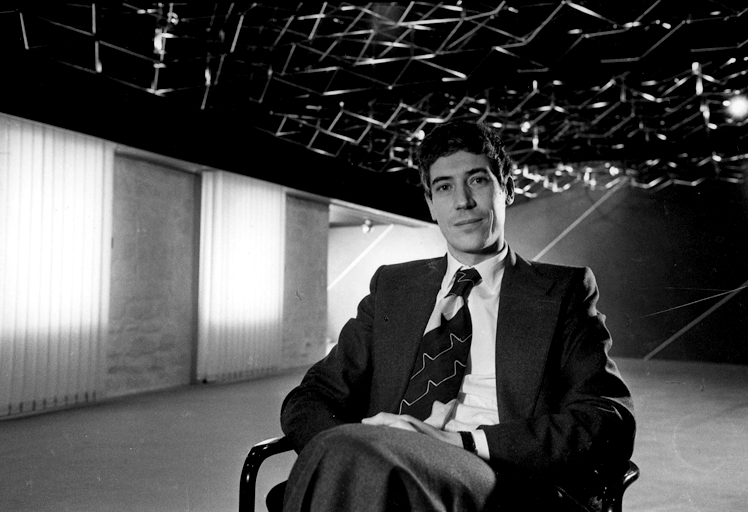

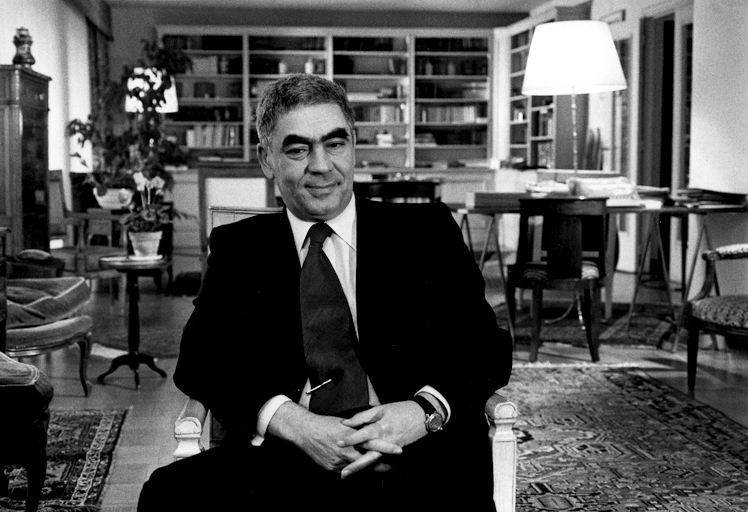

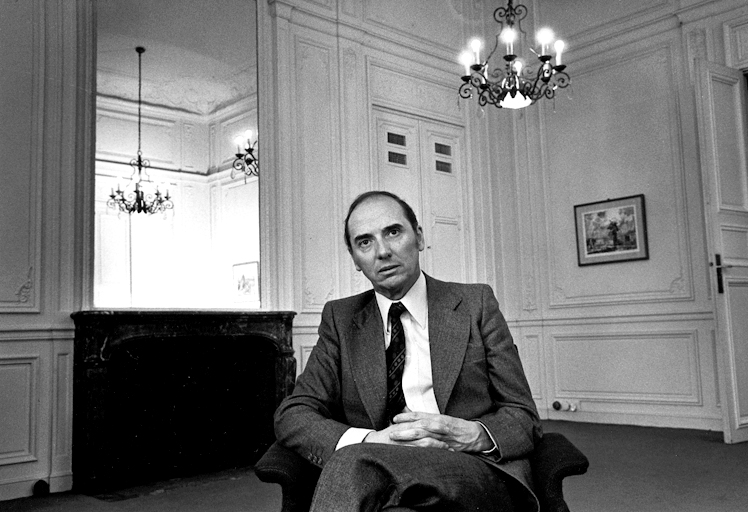

Au Musée contemporain du patronat moderne, place de la Grande entreprise, entre le boulevard de l’Economie et l’avenue de l’Histoire se tient une exposition trombinoscopique exceptionnelle composée des portraits officiels, vivants et parlants de quatorze grands patrons de grandes entreprises françaises ou multinationales.

Au catalogue on trouve des noms étiquettes: Darty, Leclerc, Merlin, Trigano. Et des étiquettes dont on ignorait les porteurs.

Chacun dans sa vitrine-téléviseur, installé au milieu d’un décor profond meublé de style ou de design. Ils ont la silhouette élancée ou le double menton respectable. Ils sont statiques ou agités. Habillés sur le 31 qui convient à un jeune PDG aux idées avancées ou à un patron imposant qui a de la bouteille. A l’aise ou crispé, passionné ou posé, tout ce beau monde parle : opération bouche ouverte. Et dans le musée c’est un brouhaha d’où émerge : patron… pouvoir.., travail… syndicats…

On s’apprête à entamer la visite détaillée quand on rencontre les guides-réalisateurs: Gérard Mordillat et Nicolas Philibert. Ils expliquent qu’il a fallu trois ans pour mettre ces patrons dans la boîte. D’abord les choisir éclairés, de « ceux qui sont de l’avant-garde et à qui il est difficile d’appliquer les schémas traditionnels du patron ». Pas les pires en quelque sorte. « Les patrons de demain et non les survivants du XIXe siècle. » Managers salariés de leur entreprise ou patrons par héritage.

Ensuite obtenir des rendez-vous : quatre mois de démarches parfois, et peu de refus. Celui de David de Rothschild qui ne voulut pas qu’on le filme : il y a des Rothschild qui se montrent, aux courses, dans les galas, et il y a ceux qui sont à la tête des affaires et ne se montrent pas. Question de mythe. Celui de David Rockefeller qui télégraphia de New York ses meilleurs voeux de réussite. Et celui des actionnaires de Jacques Borel qui préféraient que leur PDG se taise : chaque fois qu’il parlait à la presse, les actions baissaient. La règle du jeu était simple : on allait faire du cinéma, les filmer dans le décor de leur choix, en train de répondre à des questions préparées à l’avance qui disparaîtraient au montage. On leur montrerait le résultat. Ils pourraient discuter et recommencer s’ils le voulaient. Pas de polémique, pas de ping-pong verbal aux coups trop connus et au score final suspect.

« Les patrons ont surtout l’habitude de la polémique, expliquent les réalisateurs, mais quand ils ont parlé pendant cinq minutes de suite sans personne pour les relancer, ils sont bien forcés de se découvrir, ils ne peuvent plus se réfugier derrière la réponse brillante, la boutade… » Aussi « malgré leur entraînement à la parole, ils ont totalement méconnu le cinéma en tant qu’outil critique en soi ». Ils devenaient acteurs devant la caméra, libres de façonner à leur idée la meilleure image d’eux-mêmes et de leur entreprise. Du cinéma-discours public et pas de la biographie : ces patrons n’étaient pas de simples individus, mais les représentants d’une classe sociale.

Et des plans d’usines étaient également tournés : plans muets parce que « le travail c’est ce qui ne parle pas, mais qui rend possible le discours patronal ».

Les patrons ont dit oui. Ils ont parlé. On les a filmés. Au total 40 heures d’enregistrement. Février 78, le public les découvre avec le film La voix de son maître. Mars 78, les auditeurs de France-Culture les retrouvent dans Tous derrière et lui devant . Novembre 78, les voilà dans la boîte magique, la télévision, pour trois émissions d’une heure sur Antenne 2 : Patrons/ Télévision. Fin 78-début 79, on pourra les suivre dans le texte : un livre est en préparation.

Que disent-ils, les uns après les autres? Des mots simples, des mots discours et des mots récits, des mots parades, des mots à dire, des mots avec réserves, des mots qu’on récuse mais qu’on dit quand même, des mots qu’on justifie, des mots clichés. Des mots appris dans ce que l’on appelle les grandes écoles. Quatorze voix pour un discours unique : celui de la légitimation. Et une seule variante : le ton, paternaliste, autoritaire ou inquiétant. Ils ont l’air sincères, cohérents avec eux-mêmes, contents, tranquilles dans leur assurance. On sent qu’ils veulent nous montrer leur autorité, justifier leur importance, prouver leur compétence. Ils se veulent intelligents en diable. Cherchent la formule, l’image choc, l’explication simple. Ils dissertent. Désirent faire oublier le patron de droit divin du XlXe et montrer qu’ils ont su s’adapter à l’économie du XX°. Ils ravalent la façade du capitalisme, mais comme c’est l’ordre établi qu’ils défendent avec fougue, leurs arguments côtoient parfois le ridicule. On écoute, on s’étonne, on écarquille les oreilles et le sourire grince un peu.

De quoi parlent-ils? Du pouvoir, économique ou politique. Même s’ils sont peu nombreux à le nommer et quelques-uns à le nier, il est le fil blanc qui coud leur discours.

Ils n’aiment pas le mot patron que l’histoire a doté d’un lourd passif. Ils se préfèrent chefs d’entreprise ou managers. Chefs d’orchestre. Anonymes comme l’est devenu le capital. Interchangeables bien que leur métier ne soit pas celui de tout le monde. Ils veulent bien partager les responsabilités mais comme elles vont de pair avec le pouvoir et que ce dernier tient à la compétence!

Et parler d’élire le patron c’est évoquer une inconcevable démocratie qui mettrait l’Efficacité de l’entreprise en danger.

Ce qu’il faut pour être patron? Le sens de l’humain et des compétences tout azimut. Et aujourd’hui on n’ordonne plus, on se concerte. Sans qu’il soit pourtant question de s’engager sur le chemin de l’autogestion.

Le travail? Ils ne le connaissent pas très bien. Celui de leurs employés, s’entend I Ce dont ils sont sûrs c’est qu’il restera une contrainte parce qu’il n’est pas fait pour rendre heureux. L’homme là-dedans est un investissement coûteux qui doit permettre de produire et de faire du profit. Encore un mot qu’ils évitent de prononcer mais qu’ils justifient très bien : moteur, motivation, avenir de l’entreprise. La grève, les conflits – qui ont certes fait beaucoup pour le progrès social – le mettent en danger, alors ils essaient de les voir venir et s’amusent à les gérer : on joue à négocier, on prend plaisir à faire traîner et complaisamment, on encaisse le trop plein de mauvaise humeur de l’adversaire Syndicat. On va même jusqu’à le ménager pour ne pas qu’il boude. Mais si jamais il se met à faire trop de politique, sort de son rôle de mouche du coche et s’occupe du système, il est mal vu.

C’est une force indispensable, un contre pouvoir dont les patrons reconnaissent la légitimité – bien forcés, ses délégués sont élus, eux. Mais il conteste la hiérarchie, et ça, c’est grave. Certains se souviennent que l’apparition du syndicat dans leur entreprise encore jeune et sereine a été un véritable traumatisme. Alors, maintenant, quand ils peuvent le coiffer sur le poteau dans la course à la démagogie, ils sont bien contents.

C’était un fragment – partial – du discours patronal. Le vrai discours est plus suave et plus dilué, mieux composé et plus charmeur. Il faut dire qu’il a été appris, répété. Et savoir que tout patron moderne s’initie à la psychologie de groupe et s’entraîne à la prise de parole : diction, mime et psychodrame. Seulement cette fois, ça ne marche pas : ils en disent trop, assis là tout seuls devant la caméra, dans leur décor aseptisé. On les avait imaginés et voilà que la réalité dépasse les bornes de la fiction. Quel cinéma pour nous convaincre et nous émouvoir! Quel mal pour ne pas nous faire sentir qu’ils ont le pouvoir et qu’ils y tiennent!

Se livrant à la caméra, ils ont cru poser pour la postérité. Ils ont en fait travaillé à leur autocaricature.

La Tribune de Genève – 9 novembre 1978

Encore une drôle d’affaire. Une série TV de trois émissions produites par la Société Laura Films et l’institut national de l’audiovisuel avait été achetée par Antenne 2 qui en avait annoncé officiellement la programmation pour les 15,22 et 29 novembre. Titre: Patrons-télévision. Que le bon peuple se rassure: il ne la verra pas! Cédant aux doléances de certains PDG, la direction d’Antenne 2 a décidé de surseoir à la diffusion.

De quoi s’agissait-il? Ni plus ni moins que des interviews de quinze grands patrons français d’entreprises nationales ou internationales. Leurs propos entrecroisés les amenaient à traiter du pouvoir, de la hiérarchie, des syndicats des grèves, de l’autogestion… Au total, 40 heures d’entretiens que les deux réalisateurs Gérard Mordillat et Nicolas Philibert, ont réduits à trois heures d’antenne.

Ces films, présentés à la presse, ont révélé à travers quinze voix différentes, un discours unique où transparaissent «l’ordre et la sécurité du monde». En fait, les deux réalisateurs ont fait preuve « d’honnêteté machiavélique».

Une autre vérité

«Au début, expliquent-ils, nous pensions bâtir notre travail sur deux pôles, un discours patronal et un discours syndical. Mais très vite, nous avons abandonné cette idée. Elle ne mène en fait qu’à une fausse dialectique, à un débat artificiel: on fait parler un patron, puis on va trouver un syndicaliste à ce qui on fait dire le contraire et on monte leur deux réponses, l’une après l’autre. Comme ça il y en a pour tous les goûts… Donner l’illusion du débat, c’est la meilleure façon d’empêcher les gens de réfléchir».

Gérard Mordillat et Nicolas Philibert ont alors choisi de donner la parole aux seuls patrons. Et le constat est d’autant plus terrible, diront les uns, d’autant plus signifiant, diront les autres. De-ci de-là cependant, les réalisateurs ont ponctué le discours patronal de quelques images d’usines ou de chaînes de montage. Ajouts superflus qui n’apportent rien aux sentiments ressentis face à ces quinze voix qui tiennent pourtant toutes un discours honnête, logique, censé et articulé. Mais l’accumulation, le télescopage de ces quinze voix révèlent une autre vérité derrière les mots.

Depuis l’affirmation ou le souhait de M. Raymond H. Levy, président de Elf, (« Il faut qu’un patron soit social ») jusqu’au constat de Francine Gomez, PDG de Waterman (« Dans l’entreprise, j’ai remarqué une chose: les gens, ils veulent être aimés. C’est idiot! »). En passant par l’affirmation péremptoire de Daniel Lebard, PDG du Comptoir Lyon-Alemand-Louyot, première société française de métaux précieux, cuivre, nickel, etc : « L’industrie n’est pas faite pour le bonheur des hommes »), à travers toutes ces voix se dévoile une certaine vision cynique du chef d’entreprise.

Diverses formes de cynisme

Cynisme gentiment provocateur de Jacques de Fouchier, président de la Compagnie financière et de la Banque de Paris et des Pays Bas qui affirme (mais a-t-il vraiment tort) que «l’entreprise ne peut vivre que dans le cadre d’une structure monarchique». Cynisme désabusé d’Alain Gomez, membre du CERES, l’aile gauche du Parti socialiste français, mais néanmoins PDG de Saint-Gobain Emballages qui déclare, sachant de quoi il parle: «Il n’y a aucune différence entre un patron de droite et un patron de gauche». Il concède encore qu’une société socialiste autogestionnaire est du domaine des choses possibles dans les années qui viennent mais il tempère son affirmation par: « Ça restera finalement le même monde… Enfin, la même organisation de base».

Cynisme super-intelligent enfin du directeur délégué du groupe Thomson-Brandt (105.000 employés), M. Guy Brana, qui parle dans l’entreprise de « gérer les tensions », au même titre que les stocks.

Confusément, deux sentiments émergent. Ils sont vraiment fragiles ces patrons, à la merci du profit qui dégringole et du cash-flow qui s’anémie. Ils sont aussi plein de suffisance, car n’étant plus, comme jadis, les détenteurs du capital, ils se posent désormais en managers. Ils sont ceux qui savent, ceux qui peuvent faire marcher la machine, les nouveaux gourous. Et leur seule vraie frayeur finalement c’est qu’on leur conteste cette compétence. Ainsi que le dit Jacques Lemonnier, président d’IBM France: «Il faut que chaque personne dans l’entreprise apprenne à reconnaître son chef».

Décision étonnante

La décision d’Antenne 2 de suspendre (jusqu’à quand?) ces diffusions, faisant droit ainsi aux réclamations de certains PDG, est étonnante à plus d’un titre. Ainsi que le souligne l’INA, une version filmée d’une heure trente, (La Voix de son maître) réalisée à partir des mêmes entretiens, a été diffusée en salles et n’a pas provoqué de protestations particulières. Bien plus, une version radiophonique de trois heures, toujours à partir du même matériel, a été diffusée sur France Culture (le 9 avril) après que les intéressés en eurent été avisés! Enfin, les autorisations écrites, habituellement exigées de la part des personnalités interviewées, ont été recueillies lors du tournage, conformément aux usages professionnels. Doit-on en conclure que ce qui peut être dit dans un film destiné à un circuit marginal de distribution de cinéma ou entendu sur une chaîne culturelle de radio réservée à une élite, n’a pas sa place et ne peut être montré dans les programmes d’une société nationale de télévision? A tout le moins la question est posée de savoir si, en France, quand les patrons parlent, il faut éloigner le peuple…

La Vie Ouvrière – 13/19 novembre 1978

Contrairement à ce qu’une information précipitée nous avait fait écrire la semaine dernière, la direction d’Antenne 2 n’a pas définitivement déprogrammé la série d’émissions Patrons/Télévision, mais seulement « différée ». Subtilité de langage et de procédure qui n’autorise pas à mettre en doute la bonne volonté de la direction d’Antenne 2. Mais qui n’indique pas non plus qu’un épais brouillard ne tombera pas sur cette affaire. Verrons-nous jamais ces émissions? Néant.

Le communiqué officiel d’Antenne 2 a ceci d’intéressant qu’il nous apprend, ou plutôt confirme, l’intervention directe « d’un certain nombre de personnalités ayant accordé une interview » auprès de la direction de cette chaîne. A savoir les patrons. Certains patrons ont donc protesté, estimant sans doute que leurs propos avaient été dénaturés. Ce qu’il est intéressant d’apprendre, c’est qu’au moment où A2 a pris la décision de déprogrammer Patrons/Télévision, seulement deux d’entre eux avaient visionné les 3 émissions. A savoir François Dalle, PDG de l’Oréal, et Guy Brana PDG de Thomson Brandt. Accompagnés, il faut le dire, d’un représentant du CNPF, M. Froisse. A partir de là, on se perd dans un dédale de suppositions et de coups de téléphones occultes. Qui n’étonnent d’ailleurs personne. Ainsi, sans citer de nom, on parle volontiers d’un coup de téléphone parti d’on ne sait quel bureau directorial, passant par le cabinet du premier ministre, et atterrissant tout droit à Antenne 2. Le ministère de tutelle ? Mis sur la touche. Son pouvoir ? Bafoué. A2 ? A genoux.

Au chapitre des choses sûres, par contre, nous nous sommes livrés à un petit sondage téléphonique qui parfois nous a réservé de belles surprises. Chez IBM, on n’aime pas ces émissions parce qu’elles « ne sont pas le reflet de la réalité du monde industriel », mais on ne s’oppose pas à leur diffusion. Au Club Méditerranée, si l’on s’estimait diffamé, on ne demanderait pas la censure, mais un droit de réponse. Chez Waterman, Francine Gomez était en voyage. Chez St-Gobain-Emballages, son mari ne s’oppose pas à la diffusion. Bernard Darty n’avait pas vu les émissions mais en tout état de cause s’oppose à toute forme de censure. M. Barba, à l’époque PDG de Richier (Ford) ne s’oppose pas non plus à la diffusion. M. Lévy, PDG de la SNEA (ELF) n’a rien fait pour contrer ces émissions. Ni M. Worms, directeur général de Hachette. M. Brana, en réunion, n’a pas rappelé, etc. Par contre, du côté de chez Paribas, parlant au nom de Jacques de Fouchier, M. Gorlain a précisé: « On s’est fait avoir dans cette affaire. On s’est fait piéger. Si nous avions su que ce n’étaient pas des archives, mais des documents pour la télévision, nous aurions agi différemment. On ne poussera pas à la roue pour que cela soit diffusé. Si cela ne passe pas, tant mieux. »

Chez l’Oréal, au nom de François Dalle, sa collaboratrice Mlle de Milleville indiquait: « François Dalle est intervenu auprès de la chaîne pour faire supprimer son interview. Ou la passer en totalité. Car dans l’intégralité de ces propos, il y avait une cohérence. Après saucissonnage – il n’y a pas d’autre mot – on donne l’impression que François Dalle est un patron réactionnaire. Ce qu’il n’est évidemment pas… » Merci. Les travailleurs de l’Oréal, et tous les travailleurs puisque M. Dalle avait été pressenti pour succéder à François Ceyrac à la tête du CNPF, seront heureux de l’apprendre. Mais puisqu’il est question de piège, de saucissonnage, même de « manipulation », il faut savoir que toutes les questions posées aux patrons leur étaient communiquées à l’avance; qu’ils ont eu la possibilité – et certains ne s’en sont pas privés – de refaire l’interview quand ils n’en étaient pas satisfaits. Les auteurs, Nicolas Philibert et Gérard Mordillat, se réservant le doit d’apporter une dimension critique à leur travail au moment du montage. Ils avaient pour cela les autorisations signées d’utiliser tout ou partie de leurs documents. Et c’est ce qu’ils ont fort bien fait. Au discours patronal sur le capital, les profits, les multinationales, le pouvoir, ils ont sans cesse opposé, avec beaucoup de rigueur, les images du travail. Et c’est cela qui dérange.

Pourtant, il faut bien appeler un chat un chat, et l’exploitation l’exploitation. Quand certains patrons reprochent aux auteurs de « faire du Zola», de qui se moquent-ils? Ces images filmées dans leurs usines ne sont tout de même pas des inventions. De quoi ont-ils peur? Que les travailleurs se rendent compte que le travail à la chaîne est pénible? Qu’ils sont exploités? Alors on disserte sur la vie de l’entreprise qui ne se borne pas, dit-on, à la seule chaîne de production. Soit. Mais les réactions de « vierges effarouchées » de ces patrons sont d’autant plus malignes, qu’on imagine mal ces « managers » oubliant une seconde que c’est à la chaîne que se fabrique la plus value. Mordillat et Philibert ont donc vu juste. Si juste qu’ils en sont aujourd’hui les victimes. Et avec eux, l’Institut National de l’Audiovisuel, seul organisme où, jusqu’alors, les auteurs pouvaient travailler en toute liberté.

Au moment où nous écrivons, le Conseil d’Administration d’Antenne 2, saisi de cette affaire, ne s’est pas encore réuni. Quelle décision prendra-t- il? Il est à craindre que des « intérêts supérieurs » ne lui dictent à nouveau son attitude. Croyez-vous qu’un OS téléphonant à la direction d’Antenne 2 pour protester contre l’image idyllique que l’on donnerait de son travail, obtiendrait satisfaction? Non. Parce que la lutte des classes, cela existe. Même à la télévision certains patrons ont eu peur de se voir ainsi mettre à nu devant dix ou vingt millions de téléspectateurs. Alors ils ont téléphoné. C’est si simple quand on a l’information à sa botte.

Libération - 14 novembre 1978

L’INA au pied du mur

Demain soir, Antenne 2 devait diffuser la série de Nicolas Philibert et Gérard Mordillat, Patrons/Télévision. Pour l’instant, et en dépit des protestations de l’INA, producteur de l’émission, la censure des patrons qui se trouvaient une trop sale gueule tient toujours : à la place des patrons, verrons-nous le Muppet Show ? Mais cette affaire remet sur le tapis la question du rôle de l’Institut National de l’Audiovisuel. Conservatoire, ou noyau d’expérimentation audiovisuelle?

Décidément, l’INA n’a pas de chance. Après la grève de février dernier, après la suspension de toute activité de production pour les six derniers mois de 1978 (le temps de rattraper le déficit budgétaire), voilà que le problème de la place des émissions INA dans la programmation des chaînes se trouve posé.

Trois grandes séries déprogrammées en un an par Antenne 2, trois séries produites ou coproduites par l’INA. Pour Chili Impressions, qui devait finalement passer avec retard, l’imprudence du réalisateur (qui avait accordé au gouvernement chilien un droit de regard) semblait en cause. Mais pour les deux émissions de Ciro Duran sur Les enfants de Bogota, comme pour Patrons-Télévision, c’est la direction de la chaîne qui a pris la décision en fonction de ses intérêts propres (préférence accordée à un reportage « maison » dans le premier cas, peur des réactions patronales dans l’autre)..

Mais cette fois-ci, l’INA a décidé de se défendre. Ira-t-on jusqu’au procès entre deux sociétés issues de l’ORTF? C’est que ce processus de déprogrammation devient systématique et qu’à travers ces incidents, plusieurs questions de fond se trouvent posées.

D’abord, celle de la nouvelle conception de la « programmation » que les pratiques d’Antenne 2 révèlent. On programme et déprogramme à vue de nez, souverainement, sans explications. Désormais, les sociétés de programme s’estiment maîtresses chez elles, et le fragile équilibre défini par le cahier des charges, testament de l’ORTF, est caduc. Priorité absolue à la programmation : la production d’émissions devient une activité annexe, et les chaînes engrangent au hasard des mètres de pellicule qu’elles passent comme et quand bon leur semble. Autrement dit, ce sont TF1, Antenne 2 et FR3 qui court-circuitent la production, s’arrogent le droit de censurer, voire retoucher. Antenne 2 est à la pointe de ce progrès : dans l’affaire Patrons-télévision, le rôle de la chaîne eut été normalement de renvoyer à l’INA, maître d’oeuvre de l’émission, les protestations patronales. Du moment que les autorisations de tournage avaient été obtenues, A2 n’avait pas à s’interposer entre l’INA et les protestataires, ni à juger du conflit. Mais voilà : le nouveau style de programmation, c’est l’ère du coup de téléphone. D’un patron, d’un ambassadeur, de quiconque s’estime assez puissant pour obtenir au bout du fil quelqu’un d’autre qu’une secrétaire.

Ensuite et surtout, cette politique d’Antenne 2 peut difficilement passer pour autre chose qu’une manière détournée de faire disparaître l’INA. Des sept sociétés issues de l’ORTF, l’INA était la plus originale. Intégrer à la programmation un certain nombre d’émissions « expérimentales », faire de l’audio-visuel une expérience populaire, tel était le sens principal de la mission de l’INA. En fait, les chaînes réduiraient volontiers l’Institut à ses fonctions d’archiviste et de pédagogue de l’audio-visuel. Et certes, l’INA remplit ce rôle (voir la série Rue des Archives, actuellement programmée sur FR3). Mais c’est dans son travail de production original que l’INA est menacée, dès lors que ses émissions ne passent plus sur l’écran. Les trois productions déprogrammées ont tout de même un trait commun : elles pratiquent le même type de télévision, portent le même regard, ni « journaliste » ni esthète, sur le réel. Elles sont du reportage, mais du meilleur reportage, en profondeur, du reportage au ras de la réalité représentée. Elles sont longues (trois émissions d’une heure pour Patrons/Télévision, deux pour Les gamins de Bogota, fouillées, fruit d’enquêtes qui durent des années. On tend à leur préférer, dans les bureaux d’Antenne 2, les tape-à-l’oeil bâclés en quinze jours par une équipe d’actualité. Comme ça, l’argent ne sort pas de la maison.

Le budget de l’INA est fait pour moitié de ce que lui versent les chaînes, dans le cadre de leurs obligations à un minimum de programmation « culturelle », pour l’autre moitié des rentrées dues aux services propres de l’INA (comme pédagothèque télévisuelle et comme responsable de l’animation audio-visuelle en France). Dès lors que les chaînes déprogramment les produits INA, c’est l’équilibre financier de l’Institut qui est menacé. L’an prochain, ce budget augmentera d’à peine 10 %, dont 8% sont déjà réservés aux progressions des salaires. Pour l’INA, c’est désormais une question de vie ou de mort. Antenne 2, qui a rajouté au contrat qui la lie à l’INA une petite phrase qui lui donnerait le droit de déprogrammer à volonté, sait qu’il y aura peu de défenseurs de l’INA dans les milieux professionnels. Par exemple, quand j’ai parlé ici de ce tour de passe-passe par lequel l’émission de Ciro Duran avait été remplacé par un reportage à l’Elkabach, les fabricants dudit reportage sont venus m’expliquer que je favorisais une émission produite par des étrangers et à l’étranger. Qu’en somme je mettais en danger l’emploi des cégétistes de l’audio-visuel. Si l’on sait que l’INA a aussi une politique de coproductions avec l’étranger, on comprendra qu’à tous ses ennemis s’ajoute le chauvinisme syndical : il ne faut pas désespérer les Buttes-Chaumont.

L’Humanité – 15 novembre 1978

Hier soir était prévue la diffusion sur Antenne 2 du premier numéro de la série Patrons/Télévision. Maurice Ulrich, à la demande de certains patrons, a censuré l’émission et laissé sans réponse la demande de diffusion émanant de l’Institut National de l’Audiovisuel, demande assortie des garanties contre tout recours présentées par son président Pierre Emmanuel.

C’est hier soir que nous aurions dû voir sur Antenne 2 le premier numéro de la série Patrons/Télévision. La direction d’Antenne 2 en a décidé autrement, s’arrogeant le droit de juger – en se soumettant aux pressions du grand patronat – de la production d’une société comme l’Institut national de l’audiovisuel (INA), une des sept sociétés issues de l’ORTF.

Cette attitude est en contradiction avec celle d’une autre société issue de l’ORTF, à savoir Radio France, qui a décidé de rediffuser, le 26 novembre, dans le cadre des Ateliers de Création Radiophonique de France Culture, les trois heures d’émission déjà diffusés le 2 avril et qui ont été réalisées à partir des mêmes entretiens qu’Antenne 2 refuse de diffuser.

Il est vrai qu’à la télévision, plus de dix millions de Français auraient pu entendre et voir ces patrons leur parler, à leur manière de patron, de leur quotidien. C’est ce qu’on n’a pas voulu. On n’a pas voulu que les Français voient ce document qui vise à dégager des fioritures et des masques – souvent télévisés – de la propagande, le discours patronal.

Jamais sans doute autant que dans cette affaire, la télévision française n’aura paru à ce point platement soumise aux intérêts de ceux qui dominent l’économie, I’Etat et, la preuve ! les grands moyens de communication.

Il est, en effet, établi que c’est à la suite de l’intervention concertée de M. Froisse, attaché de presse du CNPF, et d’un responsable du service de presse du premier ministre, que M. Ulrich, P.D.G. d’Antenne 2, a décidé la censure sans consulter ni même prévenir Pierre Emmanuel, P.D.G. de l’INA. De surcroît, sur les quatorze patrons interviewés, seulement deux, M. Dalle (L’Oréal) et Barba (Richier) ont protesté contre la diffusion et leurs lettres datent des 6 et 9 novembre, c’est-à-dire une semaine après la déprogrammation. Le patronat est donc gêné par cette affaire de censure qui nuirait à son image de marque.

Outre qu’elle porte atteinte à la liberté d’expression et dénonce l’archaïsme dont est capable la télévision giscardienne et avancée qu’on pratique à Antenne 2, cette décision sommaire et brutale met en cause directement la vocation, et donc l’avenir de l’I.N.A., à qui n’est désormais plus reconnue la responsabilité de ses productions, de leur élaboration à leur diffusion à l’antenne, prévue par les cahiers des charges.

Il est évident que de ce point de vue Antenne 2 est à l’avant-garde. Elle exige de plus en plus d’exercer une véritable tutelle sur l’I.N.A., tant par l’intermédiaire des services de la programmation que de ceux de l’information. Il semble qu’à l’I.N.A. on ne soit pas prêt à accepter cette situation.

La direction a, en effet, décidé de s’adresser à nouveau à Antenne 2 pour que la série soit diffusée, après une expertise judiciaire des émissions et des documents signés par les différents patrons interviewés. Une première lettre de Pierre Emmanuel à Maurice Ulrich est restée sans réponse.

Il est vrai que celui-ci ne semble être en relation qu’avec le C.N.P.F., le cabinet de Raymond Barre ou l’Elysée.

Maurice Ulrich n’est pas un homme de télévision, mais un homme du pouvoir. Il l’a d’ailleurs servi au ministère des Affaires étrangères dont il fut secrétaire général au moment où fut organisée l’escroquerie électorale de la répartition, avec pression à l’appui, du vote des Français de l’étranger dans les circonscriptions où la droite pouvait être en difficulté en mars 1978.

La série Patrons-télévision doit être diffusée. L’I.N.A. doit pouvoir exercer sa mission jusqu’à la diffusion de ses productions en organisme responsable que la loi définit. Il est frappant d’observer que ces nécessités qui relèvent de l’évidence mettent en cause directement les pratiques quotidiennes et irrecevables de la télévision française aujourd’hui.

Charlie Hebdo - Jeudi 16 novembre 1978

Antenne 2 devait programmer, les 15, 22 et 29 novembre, une série de l’I.N.A. (Institut national de l’audiovisuel) : Patrons/Télévision, de Gérard Mordillat et Nicolas Philibert. Il s ‘agissait de quatorze interviews de grands patrons et de plans tournés dans leurs usines.

Le lundi 30 octobre, Mordillat et Philibert ont projeté ces émissions aux patrons concernés. Monsieur Dalle, patron de l’Oréal (n° 2 du cosmétique mondial), en est sorti mécontent : l’image donnée de lui ne correspondait pas à son image de marque.

Le 31 octobre, Antenne 2, sur pressions présumées de M. Dalle, déprogrammait la série.

A partir des mêmes documents, un film, La Voix de son Maître, avait été diffusé en salles (février 78). Cette première version n’avait donné lieu à aucune réaction négative. Si cette série n’est pas reprogrammée, c’est, à travers elle, toute l’indépendance ultérieure de la production de l’I.N.A. qui sera menacée.

Quatorze cloches, un seul son

Les patrons parlent. Avec leurs pompes bien cirées, leurs intérieurs époussetés, leur siège social standing, leurs bajoues distinguées ou leur tronche d’énarque éclairé, ils parlent tels qu’en eux-mêmes. On leur laisse le temps de patouiller. Ils patouillent. On entend quatorze discours, quatorze voix. Mais ils pourraient n’être qu’un seul. C’est le même son de cloche. Ils s’éclairent tous au 220 du libéralisme avancé. Ils parlent compréhension, concertation. Ils ont le « sens de l’humain ». Ils « gèrent les tensions ». Ils ont tous un bon ton, un sens du management nickel. Ils sont tous légitimes par voie de compétence.

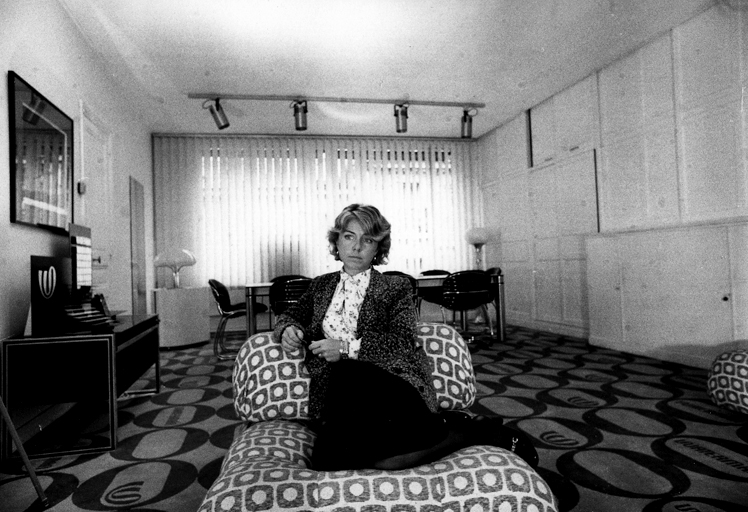

Superficiellement, Francine Gomez (Waterman) détonne un peu par un cynisme tranchant. Superficiellement, Merlin (Merlin Plage) détonne un peu par un déconctracté fortement plouck. Superficiellement seulement, attention !

Car tous chantent la même chanson.

Le pouvoir, le profit sont en sourdine le ronron fondamental de leur discours. Ces mots-là, ils ne les prononcent pas ou peu. Ils leur préfèrent compétence, risque, responsabilités, vie de l’entreprise, management. L’ouvrier est une entité, son quotidien une chose confuse. Ils manipulent des abstractions. Et c’est tant mieux pour eux.

Le réac désossé

Le film décode entièrement leurs discours d’apparat. Sous l’humanisme courtois, il éclaire leur vrai discours caché : hiérarchie inaltérable, chef indispensable, utopique autogestion.

La seule vraie chose rigolote, c’est d’avoir le pouvoir et de ne plus le lâcher. La dernière astuce, c’est de parer l’antique tandem exploiteur/exploité de toutes les joliesses démocratiques de la concertation moderne. Et la prouesse impardonnable du film, c’ est de déplumer cet humanisme seyant pour désosser anatomiquement ce jeu réactionnaire où ce sont toujours les mêmes qui sont blousés et toujours les mêmes qui crochent les bonnes cartes.

Ce film n’est pas un film militant, caricatural d’emblée. Avec l’affreux de service. Ce n’est pas un film de polémique avec un avis, l’avis opposé. Ce n’est pas un film interviewer/interviewé avec complicités, antagonismes et perfidies bien rodés. C’est un film qui ne joue pas le jeu. Et c’est ça son intelligence, sa force, l’originalité de sa portée.

Le cirque de la polémique

Dans le cirque de la polémique, les duettistes sont au point, parfaits. Chacun apporte son estocade. Chacun marque un point à son tour. Et chaque spectateur du combat a son défenseur, son héros en boutades fines, le grand de son camp. Il marque les points avec lui. Tous les points de vue sont donnés. Le sien aussi. C’est comme si le spectateur avait eu son propre mot à dire, l’avait dit. Les divergences s’équilibrent. Dans l’illusion bien manigancée de l’affrontement, c’est l’affrontement lui-même qui perd sa valeur. Se réduit à l’estocade de bon goût, au mot d’esprit, à la victoire du bla-bla sur le concret du problème. Le spectateur sort de là sans avoir à réfléchir. Ce qu’il y avait à dire, on l’a dit pour lui. Ce qu’il pense tout bas, on l’a pensé tout haut.

La polémique, avec ses coups de gueule et ses points marqués, a grand air de vérité bien balancée. En fait, elle n’est qu’un jeu de dialectique assez primaire, swingant sur le registre de deux petites vérités extrêmes. Elle ne dévoile rien. Elle est faite pour ça. Et, à ce jeu, les patrons sont idéalement rodés.

La polémique, c’est leur chanson de geste. Ils la possèdent à fond. La dialectique, le verbe, la mimique, la boutade, c’est leur rayon. Ils les pratiquent tous les jours. Il était autrement intelligent de les filmer tels, longuement, de les laisser s’expliquer, développer leur pensée. Tous les masques de tricherie du vieux jeu rodé sont tombés.

Le théâtre…

Ils sont tombés dans le panneau qui leur donnait tous les choix. Choix du décor. Choix de leurs réponses. Temps de préparation. Possibilité de recommencer la prise de vue quand elle n’était pas satisfaisante. Et parfois même jusqu’au choix de leurs questions. Aucune question ne les a pris en traître. Elles ont été préparées, posées à l’avance, travaillées. On n’a pas branché traîtreusement le micro. On n’a pas posé à la va-vite la question vacharche qui laisse sur le cul. On ne les a pas brusqués, à aucun moment. S’ils sont caricaturaux, cyniques, méprisants pour l’ouvrier, c’est à eux seuls qu’ils le doivent. Car ils sont cela. Si leur humanisme fait faux-cul, leur mimique théâtre, leur sincérité guignol, c’est à seuls qu’ils le doivent.

Car ils ne se sont pas méfiés. Pas méfiés de la caméra qui les a pris tels quels, froidement. Ont pigé trop tard qu’elle était en elle seule un outil critique d’une glaciale férocité. Elle ne laisse rien passer. Et, pire, elle montre ce qui n’est pas dit. Le propos est ouvert, progressiste, dans le vent. Elle coince plus que le propos. Elle piège le bonhomme, et au-delà de la première lecture (celle de son discours), elle en stigmatise une seconde, par l’image, celle de son image qu’on ne peut jamais dominer. Et qui condamne.

Et c’est cela sans aucun doute qui a choqué M. Dalle, censeur. Son image. Saisir tout à coup celle qu’il donnait. Plus du tout celle qu’il voulait donner. Saisir trop tard qu’il était tombé dans un fameux panneau : celui de faire lui-même sa caricature en croyant magnifiquement composer son portrait pour grandes galeries de la postérité.

…et son double

Ce faisant, il est tombé dans un autre piège : celui de porter celui d’Anastasie, la Moche, chapeau plutôt lourd de bordure et réac de forme. Un comble pour l’humaniste !

Et dans la même foulée, les autres patrons se sont plantés dans leurs prétentions. Ayant joué la carte libérale, ils ne pouvaient plus se contredire. Et faire en dernier round les censeurs. On le voit, c’est habile. Laissez Narcisse se faire des grâces dans l’eau profonde de ses fontaines. C’est de lui-même qu’il se coulera !

PS : Aux dernières nouvelles, la série télévisée Patrons/Télévision a été officiellement interdite par François Dalle (L’Oréal) et Michel Barba (Richier). L’émission radio réalisée à partir des mêmes documents, Tous derrière et lui devant, sera rediffusée le 26 novembre sur France-Culture à 20 h.

Le Monde – 18 avril 1979

Gérard Mordillat, trente ans, et Nicolas Philibert, vingt-huit ans, ont interviewé des chefs d’entreprise en 1976 et 1977. Depuis, Ils explorent la matière recueillie, la soumettent à divers traitements. Ils ont d’abord mis en scène le discours patronal dans La voix de son maitre, film de long métrage sorti dans les salles de cinéma en février 1978. Puis, ils ont gardé la seule parole pour Tous derrière et lui devant, émission de radio diffusée par France-Culture en mars et en novembre 1978. En novembre de la même année, Antenne 2 devait programmer Patrons /Télévision (trois fois soixante minutes). Mais ne voulant pas risquer un procès, la direction de la société a décidé de surseoir à la diffusion des émissions, à la suite de protestations de cinq des patrons » concernés. Patrons /Télévision sort donc dans le circuit commercial. Dernier éclairage, dernière forme d’examen du discours : l’écriture et la mise en pages. Gérard Mordillat et Nicolas Philibert viennent de publier Ces patrons éclairés qui craignent la lumière*, dans lequel lis livrent le décryptage intégral de ce qui est montré dans le film et les émissions.

* Collection « Histoires Imaginaires ». Editions Albatros, 223 pages.

QUINZE chefs d’entreprise, quinze « patrons » de grosses « boites » parlent. Interrogés par Gérard Mordillat et Nicolas Philibert, ils s’expliquent, longuement, sur leur métier, sur leur conception du pouvoir et de la démocratie, sur le rôle des syndicats et l’importance des conflits sociaux. Ce qu’ils disent est intéressant, aux questions qui leur sont posées (et que le téléspectateur n’entend pas dans le montage final) ils répondent le plus souvent d’une manière non seulement intelligente – ce qui est après tout la moindre des choses – mais aussi humaine et, somme toute, sympathique. Il y a bien, de-ci de-là, quelques naïvetés ou même quelques énormités, mais enfin, dans l’ensemble, le portrait qu’ils donnent d’eux-mêmes devrait plutôt les mettre en valeur, ne serait-ce que par contraste avec l’image caricaturale qu’on se fait d’eux en général.

Pourtant ces patrons souriants n’ont pas aimé les trois émissions de Gérard Mordillat et Nicolas Philibert. Ils ont même obtenu de M. Maurice Ulrich, président-directeur général d’Antenne 2, qu’elles ne soient pas diffusées. Leur réaction se comprend car il est bien vrai, en définitive, que malgré leur langage raisonnable et leur visage affable, ils n’apparaissent pas sous un jour flatteur. Curieux décalage, que tous les téléspectateurs ne ressentirent peut-être pas – d’où l’ambiguïté du film – et que les auteurs expliquent par l’effet critique « en soi » du cinéma. « En soi ? » Le montage joue, bien entendu, un rôle déterminant. Il permet ici, par exemple, l’insertion de plans d’usines et d’ouvriers au travail qui, venant en contrepoint du discours patronal, en soulignent la vanité

Procédé facile et directement polémique dont on sait qu’il a fortement déplu à plusieurs des Interviewés et qui n’est d’ailleurs pas le plus convaincant.

L’essentiel, cependant, n’est probablement pas là. Ce qui suscite, à la longue, cette impression de malaise, c’est plutôt l’accumulation de déclarations bien balancées qui se ressemblent beaucoup et qui créent un étrange effet d’irréalité. Il est aisé de ridiculiser n’importe qui à l’écran en tronquant ses propos ou en jouant sur l’enchaînement des séquences. Si tel était te cas, les interviewés pourraient à bon droit s’estimer trahis. Gérard Mordillat et Nicolas Philibert ont choisi la démarche inverse : ils ont donné à leurs interlocuteurs la possibilité de s’exprimer d’une manière précise et détaillée, sans leur couper la parole ni les provoquer par des questions agressives. Le résultat est une sorte de long récitatif à quinze voix, dont le contenu est parfaitement homogène.

Ce n’est pas une surprise pour les auteurs qui ont voulu, disent-ils, montrer l’unité du discours patronal. Le téléspectateur, pour sa part, croit assister à une représentation où chacun joue, à la façon d’un acteur, un rôle appris. La répétition finit par semer le doute sur la sincérité de ces quinze personnages en quête d’auteur, par faire apparaître la rhétorique de leur argumentation, par ruiner discrètement la véracité de leurs dires, le pouvoir de persuasion des plus habiles étant en quelque sorte miné par l’assurance tranquille des moins subtils.

Que disent-ils? Que le chef d’entreprise a cessé d’être un seigneur de droit divin pour devenir un animateur, « un chef d’orchestre », « un bon artisan » plutôt qu’«un grand artiste»; que sa légitimité repose sur sa compétence, non sur sa naissance ou son titre; que la question du pouvoir n’a pas de sens (« est-ce que l’on parle du pouvoir dans une équipe de rugby ou sur un navire?», demande l’un d’eux), mais que se posent seulement des problèmes de commandement et de responsabilité; que l’élection des dirigeants par le personnel n’est pas concevable ; que les tensions sociales peuvent être fécondes si on sait en tirer parti; que la hiérarchie est nécessaire et les syndicats trop politisés, etc.

Ces analyses, qui n’ont rien, on le voit, de révolutionnaire, les uns les présentent avec naturel, les autres avec solennité, certains même avec talent (s’il fallait dresser un palmarès, Guy Brana, de Thomson-Brandt, et Alain Gomez, de Saint-Gobain Emballages, seraient sans doute classés en tête). Elles contribuent à exprimer l’idéologie du capitalisme moderne, avec sa cohérence, ses certitudes et ses silences. Le film de Gérard Mordillat et Nicolas Philibert suggère que la réalité n’est pas si simple. Telle est, si l’on veut, la vertu critique du cinéma.

Libération – 1er / 2 juin 1981

Premier épisode: les images sont dans le placard

Sept ans de censure à la télévision giscardienne. On imagine spontanément un tribunal de créatures atroces et blafardes, officiant dans les sous-sols humides d’un bâtiment douteux. Autre cliché : seul le secteur de l’information aurait été visé par la censure. Tout cela serait trop beau, trop symboliquement vrai, et surtout peu conforme à l’intelligence du régime qui a disparu le soir du 10 mai.

Le secteur de l’information a été bien évidemment surveillé, mais tous les autres domaines de la création télévisuelle ont également été touchés. Et, du coup, pour assurer cette censure polyvalente, on a vu se mettre en place une stratégie beaucoup plus fine que ce que les caricatures hâtives nous laissent, par habitude, imaginer. Dans l’aura du libéralisme giscardien, il fallait à la fois sauver la face et assurer une maîtrise fiable de l’ensemble du système télévisuel. La censure massive s’éclipsa donc très vite au profit de petites manoeuvres insidieuses et fuyantes dont la subtilité et la discrétion s’avérèrent à l’usage beaucoup plus efficaces :

PROGRAMMER, DÉPROGRAMMER

– Pratique des listes noires ou grises qui permettaient de conserver en alibi des réalisateurs « douteux » tout en les épuisant sur des sujets fastidieux (de-ci, de-là, un petit reportage ou un quart d’heure d’émission enfantine).

– Arguments économiques bateaux : « Vous êtes trop long et donc trop cher ».

– Pour les émissions d’actualité, une mise au placard indéterminée qui, par principe, rendait très vite les sujets traités obsolètes.

– Mais le système qui semble avoir eu le plus de succès, c’est celui de la programmation/déprogrammation intempestive. Imaginez qu’une émission programmée à 21H30 (heure d’audience raisonnable) gêne pour une raison quelconque le directeur de la programmation. Plutôt que de la supprimer purement et simplement, ce qui attire fatalement l’attention, le jeu consistait à la déplacer vers une heure d’écoute tardive ou suicidaire (par exemple, en concurrence avec un film ou une émission de variétés sur les autres chaînes) et, si possible, deux ou trois semaines plus tard, pour que les éventuelles annonces dans les journaux spécialisés ou dans les programmes de quotidiens tombent à l’eau. On se souvient de la série Paysannes de Gérard Guérin, sur les femmes du Larzac, prix de la critique télévisuelle 1980, programmée à 16H, heure où les paysans prennent le thé… Série jamais rediffusée.

Face aux protestations des réalisateurs ou des producteurs, cette pratique permettait d’éluder les raisons directement idéologiques ou politiques en se retranchant derrière le nébuleux impératif de la programmation (« pas de place, les stocks à écouler en priorité, etc…»). Certains directeurs de programmes poussaient même l’hypocrisie jusqu’à soutenir que cette recherche d’un créneau plus favorable pour une émission dérangeante, s’effectuait pour la défense du bien des créateurs.

L’ARGUMENT COUSU-MAIN DE LA CENSURE

A l’usure, toutes ces pratiques confondues cassèrent plus sûrement les reins des créateurs que n’importe quelle censure éléphantesque. A tel point que certains d’entre eux qui fonctionnaient déjà sous de Gaulle ou Pompidou, en venaient à regretter cette époque bénie où, du moins, les choses étaient clairement dites.

Interrogés sur la censure à la télévision, les responsables des trois chaînes se défendent donc très facilement d’avoir fait subir une surveillance ou d’avoir cédé à des pressions extérieures. Certains d’entre eux ont même déclaré que ces persécutions n’existaient que dans l’imagination malade de quelques réalisateurs paranoïaques et marginaux. Il est vrai que beaucoup de réalisateurs se sont toujours précipités sur l’argument cousu-main de la censure pour s’exhiber en martyrs et justifier des refus de production pour des sujets qui étaient souvent réellement médiocres ou mauvais.

Il n’empêche qu’aujourd’hui, alors que le couvercle se soulève un peu, des créateurs renommés ou de qualité (réalisateurs ou producteurs) persistent dans une réserve craintive dès qu’il s’agit de citer des noms, de rapporter des témoignages ou des situations réelles. « Vous savez, nous a déclaré l’un d’entre eux, plusieurs fois ‘barré’, les choses évoluent lentement ; le pouvoir politique a changé mais, jusqu’à nouvel ordre, les responsables de la télé restent en place, et c’est encore avec eux qu’il va falloir fonctionner. » Sept années de censure florentine rendent apparemment prudent.

Pendant toute cette période, il y eut cependant quelques cas flagrants où cette censure se démasqua et révéla sa véritable nature. On verra cela demain.

Deuxième épisode: si vous saviez !

Le plus célèbre cas de censure par omission fut, sans conteste, le refus réitéré de diffuser Le chagrin et la pitié de Marcel Ophüls et Français si vous saviez d’Harris et Sedouy. Mais les deux exemples les plus édifiants furent Chili impressions de Bersoza et Patrons/Télévision de G. Mordillat et N. Philibert.

Dans Chili-Impressions un plan de phoque associé au portrait de Pinochet déclencha une attaque en justice de l’ambassade du Chili pour injure envers un chef d’Etat étranger. En référés le tribunal décida qu’une fois la scène « infamante » supprimée, l’émission pouvait être normalement diffusée. Autrement dit, la censure restait, si l’on peut dire, légale puisqu’il y avait eu effectivement atteinte à la législation du droit à l’image qui veut que tout individu soit maître et propriétaire de son image et qu’on ne puisse donc l’utiliser sous quelque forme que ce soit, sans son consentement.

Pour la série Patrons/Télévision la censure incapable d’agir dans le cadre d’un cursus légal, allait employer d’autres procédés. De quoi s’agissait-il ? A travers le portrait de 15 patrons clefs de grandes entreprises nationales ou multinationales, les auteurs de la série voulaient montrer les patrons tenant le discours patronal, exhiber son unité et surtout sa situation, étant entendu que le discours est tout autant dans ce qu’on ne dit pas que dans ce qu’on dit : les gestes, les attitudes, les comportements, l’aménagement d’un espace…

Le 14 octobre 1979, Antenne 2 visionne, accepte et programme la série pour le 15, 22 et 29 novembre. Le 30 octobre, G. Mordillat et N. Philibert décident de présenter gracieusement les émissions aux patrons concernés. François Dalle (P.D.G. de L’Oréal) en sort mécontent. L’image réelle ne correspond pas à l’image rêvée. Par l’intermédiaire d’un membre du C.N.P.F. et en l’absence de J.P. Lecat en voyage au Japon, F. Dalle intervient auprès du chef de cabinet du premier ministre, qui fait lui-même pression sur Maurice Ulrich, P.D.G. d’Antenne 2. Le 31 octobre la série Patrons /Télévision est officiellement supprimée.

Il faut bien comprendre la manoeuvre. F. Dalle, juriste de formation, savait bien que du point de vue du droit à l’image, les émissions de Mordillat et Philibert étaient inattaquables puisque tous les patrons filmés avaient donné leur accord écrit pour l’utilisation de tout ou partie de leur image. Il fallait donc agir autrement, à coup de force et non plus de loi. Mais le plus étonnant dans toute cette affaire n’est pas tant la réaction épidermique d’un des patrons que la promptitude de la chaîne à réagir et finalement à obéir sur un simple coup de téléphone.

TÉLÉ HORS LA LOI

S’arrogeant le droit de se substituer à une autorité judiciaire (qui était la seule compétente en cas de litige), bafouant ouvertement les accords qui liaient l’I.N.A., (coproductrice de l’émission), et la chaîne, niant les contraintes inhérentes au cahier des charges, la direction d’Antenne 2 révélait ainsi sa propre conception de l’ordre.

Pour pratiquer la censure politique dans un système qui officiellement la niait, la télévision devait fatalement se situer hors-la-loi, ce qu’elle fit sciemment et sans complexes, mise à nue par ses pratiques mêmes.

Mais pourquoi cette série d’émissions et pas une autre ? Pourquoi la censure, habituellement rusée et masquée, se décida subitement oeuvrer à découvert sur ce cas précis alors qu’une version filmée d’une heure trente, sortie en salle le 22 février 1979 et une émission de radio diffusée sur France-Culture le 9 avril, tout deux réalisées à partir du même matériau, n’avaient précédemment provoqué aucune réaction des patrons ?

L’explication crève les yeux : ce qui peut être vu dans un film distribué dans un réseau « Art essai » ou entendu sur une chaîne radio réputée élitiste, est insupportable diffusé sur des millions de téléviseurs. De façon flagrante, c’est le médium télévision qui est en cause comme si la politique fondamentale avait toujours été de le protéger contre tout « danger » d’imagination. L’échec du projet de Sartre pour son histoire des Français, la collaboration avortée avec Jean Genet pour une autre série d’émission, l’idée même qu’on ait jamais simplement pensé à solliciter des gens comme Beckett, semblent bien indiquer que, pendant ces sept dernières années, la tendance aux eaux dormantes s’est fortement renforcée.

Si l’on diffusait aujourd’hui Le chagrin et la pitié, Français si vous saviez ou Patrons/Télévision, cela n’indiquerait pas que subitement la télévision est passée à gauche, mais simplement qu’elle respecte enfin ses engagements et qu’elle assure sa mission.

Libération – 4/5 mai 1991

En 1978, le PDG de L’Oréal n’avait pas supporté son image. Patrons/Télévision, un film de Gérard Mordillat et Nicolas Philibert qui traquait le discours patronal dans une série d’entretiens, avait été purement et simplement censuré. Il est diffusé treize ans plus tard, alors qu’argent et profit ont cessé d’être honteux.

Quand il s’est vu en 1978 dans Patrons/Télévision, François Dalle s’est étranglé de colère. Foi de patron de l’Oréal, cette émission « ridicule » ne pouvait pas passer à la télévision. Sidéré par la projection d’une série de trois émissions où il figurait en personne, tout comme une douzaine des têtes «éclairées » des grandes entreprises françaises. Ce cher Brana de Thomson, Barba de Richier, Fouchier de Paribas, Boussac, les Gomez, Lévy d’Elf Aquitaine (aujourd’hui chez Renault), ou Trigano du Club, qui, tous, avaient accepté la règle du jeu « extrêmement claire depuis le départ » du film de Gérard Mordillat et Nicolas Philibert : une quarantaine d’heures d’entretien réalisés avec ces grands dirigeants choisis dans des secteurs d’activités aussi différents que le textile, l’informatique ou l’électronique, pour « dégager l’unité du discours patronal ».

Quelques mois plus tôt, ni le long métrage, La voix de son maître, sorti en salle, ni la série radio, Tous derrière et lui devant, diffusée sur France Culture, n’avaient éveillé la moindre protestation de la part d’aucun des participants. Mais cette série télé donnait brusquement « une image caricaturale des patrons ».

Qu’à cela ne tienne. Un simple coup de fil ministériel à Maurice Ulrich, président de la deuxième chaîne, et hop, on apprit par un tout aussi simple communiqué que la série, coproduite par l’INA, était déprogrammée sine die. La presse hurla à la censure, on échangea un volumineux courrier entre présidences de l’ORTF et cabinets ministériels, mais pas d’explications, pas de procédure, et jamais de diffusion. Edifiant.

Treize ans plus tard, quand dans Patrons 78/91, une version condensée par les réalisateurs et réactualisée par Mosco d’une postface, ces messieurs importants apparaissent enfin dans le poste, on saisit mal a priori où est le brûlot « malveillant ». Douze patrons en noir et blanc, dont certains sont encore en exercice aujourd’hui, filmés en plans séquences et cadres fixes dans la posture et le décor qu’ils avaient eux-mêmes choisi, calés dans un fauteuil Louis XV ou derrière un bureau, parlent très longuement du pouvoir, de la hiérarchie, des syndicats, des grèves, de l’autogestion…

Rien d’un film militant, genre très en vogue en ces temps post-soixante-huitards, ni du reportage télé avec questions-réponses saucissonnées. On n’entend d’ailleurs pas les questions, et cette curieuse brochette d’acteurs guindés, boudinée dans ses costumes d’époque, déclame ses réflexions in extenso. A de rares exceptions près, on en ronflerait presque, si de fulgurantes images ouvrières, filmées par les deux auteurs « dans les espaces de travail où le discours s’exerce », ne venaient parfois enrayer la machine. Robots femelles enchaînés, aux gestes saccadés, bruits de l’usine, ou inquiétant silence de longs couloirs déserts. Des prises de vues « délibérément à la Zola », s’étaient insurgés ceux dont le discours «réformateur » les faisaient passer pour des patrons « progressistes».

Mais avec le temps, le contenu de l’ex document d’actualité s’est transformé en un morceau d’anthologie historique sur une époque chaude en événements sociaux. Si l’espèce patronale filmée par Mordillat et Philibert n’a pas changé sur le fond, les mots ne sont plus les mêmes. A commencer par celui de « patron » longuement disséqué au début du film, et qui a perdu en polémique. Aujourd’hui les Tapie diraient « je suis patron et j’en suis fier », alors qu’en 1978, le CNPF (dont les archives venaient d’être détruites par la CGT) ne cessait de reprendre les journalistes pour qu’ils préfèrent à ces six petites lettres honteuses, l’appellation de « chef d’entreprise ». Tout ce qui pouvait avoir des relents de lutte des classes a été fondu dans un discours soft où les ouvriers sont devenus des « collaborateurs », les syndicats des « partenaires » et le patron un leader, « décideur ».

On perçoit les germes de ce changement dans les propos de Jacques Lemonnier (alors PDG d’IBM) qui parle « d’expression du personnel », d’entretien avec la hiérarchie en prévision d’une « évolution de carrière ». Ce n’est pas un hasard s’ils émanent du patron d’une entreprise porte-drapeau des USA d’où seront importés les nouveaux concepts de management des années 80. Ce n’est pas non plus un hasard si Gilbert Trigano, qui se définit dans le film comme « un G.O parmi tant d’autres. Le plus responsable, mais un G. O quand même », tient un discours moins daté que les autres. Contrairement aux autres patrons représentants des secteurs dits traditionnels, il est, avec Bernard Darty, PDG de Darty, le seul qui évoluait déjà dans le domaine des loisirs dont l’essor n’a cessé de croître depuis. Le seul également à avoir choisi, en bras de chemise, une mise en scène « moderne ». En 1978, il n’a d’ailleurs pas protesté. Conscient de préfigurer les patrons « héros » des années 80, quand « l’entreprise a été réhabilitée » selon l’expression favorite du CNPF.

Désormais, les grands hommes devenus des « managers », des « meneurs d’hommes » ne sont plus présentés qu’en « valeurs positives ». D’ailleurs, viendrait-il à l’idée à un réalisateur aujourd’hui de consacrer trois heures à la légitimité de leur pouvoir ? On aborderait plutôt l’Europe, les marchés, la concurrence internationale. L’époque où la CFDT prônait l’autogestion est révolue. La société s’est habituée à ses patrons, reconnus et louangés à grands coups de récompenses décernées au « manager de l’année » ou « meilleur gestionnaire »). Eux qui se plaignaient de n’être sollicités par la presse qu’à l’occasion d’une grève, déblatèrent à toute occasion de politique, de culture ou de phénomènes de société. C’est qu’ils sont devenus des gens « simples comme vous et moi ». Plus du tout ces potentats inaccessibles ne circulant que dans leur caste, où il fallait force autorisations pour les en sortir, comme en témoigne l’impressionnante liste protocolaire qu’avaient dû réunir les réalisateurs pour leur travail commencé en 1976.

Question d’image. C’est ça qui compte, parce que le pouvoir désormais passe par là. Du coup, les patrons sont devenus les animaux familiers du petit écran. Leurs « dir’com » leur ont appris à l’apprivoiser en s’y présentant dans le costume le plus adapté, sous leur meilleur profil, prêt à lancer le mot choc et la phrase clé. Le patron 1991 connaît tout cela sur le bout des doigts.

De ce point de vue, la postface de Patrons 78/91 est éclairante. L’attitude en bras de chemises, une fesse posée sur leurs bureaux, de Michel Bon (PDG de Carrefour) et Victor Scherrer (Pilstral-GrandMet), est révélatrice du nouveau look que les patrons ont appris à se donner d’eux-mêmes. Des « citoyens ordinaires », décomplexés, à l’aise dans leurs Weston, sur un court de tennis, voire sur un yacht, puisque l’argent et le profit ont eux aussi été « décomplexés ».

On note au passage qu’au temps du tournage du film, le seul PDG qui osait débarquer en Porsche aux réunions du CNPF devant lequel s’alignaient de sobres automobiles noires, était une femme: Francine Gomez, alors patronne de Waterman. Comme si, seule de son espèce dans une confrérie tenue par les mâles, elle pouvait se permettre des infractions aux codes du « milieu ». D’ailleurs, dans Patrons, la première « pédégère » médiatique s’offre, au milieu de ses alter ego mâles statufiés en commandeurs, quelques libertés avec le protocole implicite: savamment alanguie sur un demi canapé, elle la joue moderne et décontract’, en maîtresse-femme, maîtresse de maison à l’aise dans ses fonctions. Francine Gomez est aussi la seule du groupe « Patrons 78 » à participer à la postface. On la retrouve treize ans plus tard, toujours alanguie, encore plus maîtresse de maison (celle de Francine Gomez Datchas qu’elle dirige aujourd’hui). La même ou presque.

Et si, dans un raccourci de dix minutes en couleurs, mais avec la même approche, Mosco, le réalisateur 1991 a obtenu des résultats aussi criants que Mordillat et Philibert en 1978, c’est parce qu’au-delà du document d’archives, restent le cinéma et sa « force critique ». Cet art de capter le discours, selon Michel Foucault : « Le discours ne doit pas être pris comme l’ensemble des choses qu’on dit, ni comme la manière de les dire. Il est tout autant dans ce qu’on ne dit pas, ou qui se marque par des attitudes, des schémas de comportement, des aménagements spaciaux. »

François Dalle, patron de I’Oréal, a compris brusquement que son propre discours, sa mise en scène à lui, le seul piège qu’il avait négligé, s’était refermé sur sa propre personne. Il n’avait pas imaginé non plus que la force du cinéma, c’est de jouer avec les acteurs, de rebondir avec le montage. Ce que l’un des patrons contestataires mais non virulent, a souligné sous l’appellation de « liaisons malicieuses ». Le mot est faible pour décrire les mises en boîtes des patrons. Ils ont inspiré aux deux réalisateurs d’inoubliables trouvailles. L’image de Monsieur Darty, mais c’est bien sûr, est dans ces écrans télés qui sortent à la chaîne. Il n’a pas protesté en se voyant.

En revanche, quand Monsieur l’Oréal s’est vu dans un poste catapulté sur le buffet d’une salle à manger prolo, directement dans la soupe de ses employés, comme seule la télévision détient le terrible pouvoir de le faire, ce fut intolérable.

- Septiembre de 2007

Un gran número de documentales utilizan el humor, la emoción, para trasmitir su mensaje. ¿Por qué rechazaron este enfoque?

Gérard Mordillat : Queríamos filmar el poder. Desde un punto de vista intelectual, partíamos de la perspectiva trazada por Michel Foucault en su clase inaugural del Colegio de Francia, El orden del discurso. En ella mostraba cómo pueden medirse los desafíos de poder dentro de un discurso. Por este motivo, nos interesamos únicamente por el discurso patronal, sin dejar espacio a los sentimientos afectivos, a la biografía de los jefes, a su historia personal y profesional. No queríamos aparecer como sus interlocutores y, mucho menos, contradecirles. Nuestro objetivo era conseguir que teorizaran frente a la cámara, dejándoles tiempo para profundizar en sus reflexiones, utilizando el cine como una herramienta crítica.

¿Creen que sería posible hacer lo mismo ahora?