Directores de fotografía Katell Djian / Laurent Didier • Cámara Nicolas Philibert, asistido por Hugues Géminiani • Sonido Julien Cloquet • Montaje Nicolas Philibert, assistido por Thaddée Bertrand • Música original Philippe Hersant • Dirección de producción Isabelle Pailley-Sandoz y Tatiana Bouchain • Productor delegado Gilles Sandoz • Productor asociado Serge Lalou • Una coproducción Maïa Films, Arte France Cinéma, les Films d’Ici, Centre National de Documentation Pédagogique • Con la participación de Canal +, Centre National de la Cinématographie, Gimages 4, y el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, del «Conseil Régional d’Auvergne» y de la Procirep.

Sélection officielle Cannes 2002, hors compétition • Prix Louis Delluc 2002 • Prix «Tiempo de Historia», Festival de Valladolid, 2002 • Grand-Prix du Festival France Cinéma, Florence, 2002 • « Best documentary » (Prix ARTE), European Film Awards, 2002 • Prix Humanum, décerné par la Presse Cinématographique de Belgique, 2002 • Prix Méliès « meilleur film français de l’année » décerné par le Syndicat français de la Critique de Cinéma, 2003 • Prix des auditeurs du Masque et la Plume, France Inter, janvier 2003 • Nominations aux Cesar 2003 : « Meilleur réalisateur », « Meilleur film » et « Meilleur montage » • Cesar 2003 du montage • Prix de l’Association Cubaine de la Presse Cinématographique (Fipresci), Festival du Cinéma français à Cuba, 2003 • Etoile d’Or décerné par la presse française • Prix du public au 4e Festival du film français à Athènes, 2003 • Grand-Prix et Prix du public au Festival du Film francophone de Bratislava (Slovaquie), 2003 • Grand Jury Prize for the Best Doc., Full Frame Film Festival, USA, 2003 • « Best non fiction film Award », National Society of Film Critics, USA • Nominé aux BBC World Cinema Awards, novembre 2003 • Nominé aux BAFTA (British Academy Film Awards) dans la catégorie « Best films not in the English language », Londres, 2004.

Distribución en Francia & Ventas internationales : Les Films du Losange

Estrenada en cines franceses : 28 de agosto de 2002

«La cámara te da un poder considerable sobre los demás», por Nicolas Philibert

Quería situar la película en una región de media montaña, de clima rudo e invierno difícil y, por este motivo, empecé a buscar en la zona del Macizo Central. Antes de decidirme por esta escuela, entré en contacto con más de 300 y visité más de 100. Para mí era importante conseguir una clase de pocos niños (entre 10 y 12 alumnos), para que cada niño fuera perfectamente identificable y pudiera convertirse, por tanto, en un “personaje”. También quería que el abanico de edades fuera lo más amplio posible – del parvulario al último curso de primaria – por el ambiente que surge en esas pequeñas comunidades heterogéneas donde los niños tienen que aprender cuanto antes a ser autónomos, responsables de sí mismos y solidarios con los demás. Además, el aula tenía que ser lo bastante amplia y luminosa para no tener que añadir luz artificial.

Al principio, buscaba de manera un tanto aleatoria. Una profesora me mandaba a otra, y así, vuelta a empezar. Pero al cabo de un tiempo, para evitarme kilómetros innecesarios, decidí pasar por los servicios de educación de cada zona. Sin duda, gané en eficacia, pero aún así, tardé mucho tiempo en encontrar lo que buscaba. Había que enviar correos, esperar a que se decidieran a contestarme… Se notaba una cierta desconfianza. Es normal: diez semanas de rodaje en una clase, no es algo tan evidente.

Naturalmente, yo sabía que muchas cosas dependían de la elección del maestro, pero en este asunto, estaba bastante abierto a todas las posibilidades. Podía ser un hombre o una mujer, joven o menos joven… no tenía ninguna idea preconcebida.

Evidentemente, cada uno tenía su estilo, su personalidad, pero la mayor parte de los maestros que conocí daban la sensación de estar muy implicados en lo que hacían.

En cuanto a los métodos pedagógicos, variaban mucho de una clase a otra, pero ese aspecto era más bien secundario para mí. Lo importante era el ambiente general de la clase y no las características de tal o tal método de aprendizaje de la lectura. No quería hacer una película para especialistas.

Entonces, ¿por qué elegí esa clase? Se acercaban las vacaciones de Todos los Santos, había visitado algo más de cien escuelas, llevaba cuatro meses buscando, todo el día en la carretera, y, al entrar en esa clase, tuve la sensación de que la había encontrado. El aula era grande, luminosa, el número y la edad de los alumnos se correspondía con lo que buscaba y me dio la sensación de que con este maestro experimentado, un poco autoritario, nuestra presencia no pesaría demasiado. Parecía bastante disponible, dispuesto a darnos asilo durante 10 semanas. Al mismo tiempo, estaba rodeado de un cierto halo de misterio, algo secreto, que le convertía en un “personaje”. Por último, el hecho de elegir a un hombre, mientras que en la actualidad es una profesión ejercida en un 85% por mujeres, me parecía que podía reforzar esa dimensión misteriosa, ideal para alimentar la imaginación del espectador.

Cuando le conocí, parecía sorprendido de que se pudiera hacer un documental para el cine sobre un tema tan poco “espectacular”. Le expliqué mi manera de ver las cosas, precisando que no buscaba ni lo pintoresco, ni la nostalgia, sino el deseo de seguir, lo más cerca posible, el trabajo y el avance de los alumnos, Estaba convencido de que filmar a un niño en plena batalla con una resta podía convertirse en una auténtica epopeya…

Los padres dieron su consentimiento casi inmediatamente. Cuando me reuní con ellos la primera vez, me parecía importante precisarles que a sus hijos no siempre se les mostraría en las situaciones más gratificantes, pues de ser así, no habría película, al menos no habría historia. También les adelanté algunos datos sobre el montaje, les dije que habría que eliminar algunas tomas, sin duda tendría que sacrificar algunas escenas hermosas, ya que un montaje no es un “best-off” sino una construcción regida por leyes internas y también por los deseos del realizador, de tal modo, que a priori, sus hijos no aparecerían seguramente a partes iguales en la película… En fin, para disipar cualquier duda, quise manifestar de entrada la subjetividad de mi mirada. A partir de ahí, cada uno luego podía aceptar o no. Habría bastado que un único padre se mostrara reticente para tener que cambiar de escuela.

El rodaje duró diez semanas, repartidas en varias sesiones entre enero y junio de 2001. El primer día nos tomamos todo el tiempo necesario para explicarles a los niños cómo íbamos a trabajar, para qué servía todo el material, etc… Todos estuvieron mirando por el visor, jugando con el zoom, se pusieron los auriculares… Luego, el maestro recuperó el control de la clase, ellos se pusieron a trabajar, y nosotros también.

Éramos un equipo de cuatro personas: un jefe de fotografía, un ingeniero de sonido, un ayudante de cámara y yo. Técnicamente era muy complicado. El ingeniero de sonido tenía que cubrir solo toda la clase y obviamente nunca sabíamos con antelación quién iba a intervenir. En cuanto a la imagen, había muchas trampas, teníamos que vigilar permanentemente nuestros reflejos en las ventanas y en el encerado. Como optamos por no agregarles luz a los tubos fluorescentes existentes, teníamos poca profundidad de campo y ningún margen de error para el enfoque. Pero es lo natural en ese tipo de rodaje y esto obliga a cada uno a dar lo mejor de sí mismo.

Muchas veces me han preguntado que cómo conseguíamos que se olvidaran de nosotros, pero no se trata de eso. Evidentemente, intentábamos ser lo más discretos posibles, para no interferir en el correcto funcionamiento de la clase, pero la cuestión no era que se olvidaran de nosotros. Lo importante es conseguir que te acepten, ¡que no es lo mismo! Tratar de que se olviden de ti es como si quisieras rodar a las personas sin su consentimiento, a escondidas, como para robarles algo. Mi cámara no es una cámara de vigilancia. Al contrario, se trataba de estar ahí. A su lado. Estar presentes en lo que hacían. De hacerles entender que no estábamos ahí para forzar puertas y ventanas, para filmarles a toda costa, en cualquier circunstancia. Ni para juzgarlos. A veces, hay que saber renunciar, dejar la cámara en el suelo. En la clase, hay niños a los que filmé muy poco, sobre todo entre los mayores. La cámara les molestaba. Por ejemplo, filmé mucho a Jojo pero a Laura, su hermana, muy pocas veces; porque la cámara la intimidaba mucho. Hay que tener mucho cuidado. La cámara te da un poder considerable sobre los demás, y todo consiste en saber cómo no abusar de ese poder. No suele ser cosa fácil. En el fragor de la batalla, te puedes dejar llevar por la emoción. Si un niño está molesto, si no quiere que le filmes en tal o tal situación, quizá no se atreva a decirlo delante de sus compañeros.

Hay que encontrar la «distancia correcta», que varía en función del contexto y de la naturaleza de las relaciones que tienes con las personas a las que filmas. Cada película es una historia única, y esta cuestión de los límites se plantea una y otra vez… Una película encierra a la gente que filmas en una imagen dada, en un momento preciso de su vida, y hay que tener en cuenta que esta imagen se les pegará a la piel, y no siempre podrán librarse de ella. Ésa es la diferencia entre el documental y la ficción…

El momento en que el profesor pregunta a Olivier sobre la salud de su padre llegó de manera totalmente inesperada. Al principio, cuando empecé a filmar su conversación, sólo iban a hablar de trabajo. El profesor trataba de pinchar un poco a Olivier: si no quería repetir, se tenía que poner las pilas. Y, de repente, cambió de tema, le preguntó por su padre, y Olivier se echó a llorar. Detrás de la cámara, yo no sabía dónde meterme. En el montaje, dudé mucho si quedarme con la escena o no. Lo mismo con la conversación entre el maestro y Natalie, que conservé, también, después de muchas dudas. Pero pensé que cuando llegara el momento, cuando descubrieran la película, tanto uno como otro serían lo bastante fuertes como para afrontar las imágenes.

Las estaciones, el tiempo que pasa… para mí era esencial. Muchas veces, después de clase, nos íbamos por los caminos, a filmar el paisaje. Quería filmar la naturaleza en su belleza pero, también, en lo que puede tener de inquietante. De hecho, si la película tiene algo de cuento, se lo debe sobre todo a estos planos: a esos árboles un poco fantasmagóricos agitados por el viento, al silencio que pesa en esos grandes espacios, a la soledad, a los campos de cebada por los que buscan a Alizé…

La película juega mucho con esta oposición entre el interior y el exterior, el calor y el frío. Por una parte, la escuela, el calor de la lumbre, el hecho de estar todos juntos, rodeados por una especie de capullo protector; por el otro, el vasto mundo, su violencia, los elementos que se desatan, la nieve, el viento, la tormenta, ese rebaño de vacas que los ganaderos tratan de reunir…

Siguiendo a los «personajes» de esta clase, he querido compartir con el espectador las pruebas a las que se enfrentan, sus momentos de felicidad, sus pequeños dramas. Es una película muy abierta. Personalmente, veo una cierta gravedad, incluso una cierta violencia, aunque sea contenida. Antes del rodaje, creo que me había olvidado de lo difícil que es aprender y, también, de lo difícil que es crecer. Esta inmersión en la escuela me lo ha recordado con toda su fuerza. Quizá sea el verdadero tema de la película.

L’Adamant est amarré quai de la Rapée, sur la rive droite de la Seine, à deux pas de la Gare de Lyon. C’est un « centre de jour ». Il fait partie du pôle psychiatrique Paris Centre, qui comprend également deux CMP (Centres Médicaux Psychologiques), une équipe mobile, et deux unités (Averroès et Rosa Parks) au sein de l’hôpital psychiatrique Esquirol – bien connu autrefois sous le nom d’asile de Charenton – lui-même rattaché aux Hôpitaux de Saint-Maurice.

Ce n’est donc pas un lieu isolé, car toutes les structures qui composent le pôle, reliées les unes aux autres, forment un maillage dans lequel patients et soignants sont constamment appelés à circuler, chacun pouvant construire sa propre cartographie, trouver sa propre solution entre les différents points d’appui proposés.

C’est un bâtiment en bois de 650 m2, doté de grandes baies vitrées ouvertes sur la Seine. Les architectes[1] qui l’ont conçu ont travaillé en liens étroits avec l’équipe soignante et les patients du secteur.

Il a ouvert en juillet 2010.

La psychiatrie publique en France étant « sectorisée », l’Adamant comme les différents lieux d’accueil du pôle Paris centre sont dédiés aux patients des quatre premiers arrondissements de la capitale.

Certains patients le fréquentent tous les jours, d’autres n’y viennent que de temps à autre, à intervalles réguliers ou non. Ils sont de tous âges, et d’origines sociales diverses. La semaine commence par un petit-déjeuner avec tous ceux qui sont là, puis c’est Lundispensable, la réunion hebdomadaire qui rassemble soignants et patients. Chacun peut inscrire à l’ordre du jour les points qu’il veut voir aborder, on échange des nouvelles, on évoque les projets, une sortie au théâtre, la venue prochaine d’un invité, une randonnée en forêt, un concert, une exposition…

L’équipe soignante se compose d’infirmiers, de psychologues, d’éducateurs spécialisés, d’ergothérapeutes, d’un psychiatre, d’un secrétariat, de deux ASH (agents de service hospitaliers) et d’intervenants extérieurs, venant d’horizons variés. La vie quotidienne y fait l’objet d’une attention permanente. Tout un chacun, patient ou soignant, est invité à la « co-construire ».

La fonction thérapeutique y est l’affaire de tous, du collectif. Chacun peut y prendre sa part quel que soit son titre, son statut, ses diplômes, sa place au sein de la hiérarchie, sa personnalité, son style. Il ne choquera personne qu’un patient confie des choses importantes à celui qui tient le bar ce jour-là – que ce dernier soit éducateur, infirmier, « simple » stagiaire ou patient comme lui – et ne dise pas grand-chose au médecin psychiatre lors de son entretien du lendemain, dès lors que l’équipe se donne les moyens de mettre en lien ce qui a pu être confié de façon éparpillée.

Les ateliers y sont nombreux : couture, musique, lecture, journal, ciné-club, écriture, dessin et peinture, radio, relaxation, maroquinerie, confitures, sorties culturelles… mais les patients peuvent aussi bien venir sans autre intention que celle d’y passer un moment, de prendre un café, de se sentir accueilli, entouré, pris dans l’ambiance du lieu. Du reste, l’objet d’un atelier ne constitue pas une fin en soi, ce n’est souvent qu’un prétexte, une invitation à ne pas rester cloîtré chez soi, à retisser, remanier leur lien avec le monde. Car derrière cette conception du soin qui repose sur la relation, il y a l’idée que toutes les occasions – ateliers, repas, sorties, micro-évènements, conversations informelles – sont bonnes à saisir.

L’Adamant c’est aussi un club thérapeutique (L’Embarcadère), avec son bar associatif ; un journal qui paraît quand ça lui chante (Les Beaux Barres), une webradio (laoueve.com), une feuille de chou mensuelle (Pamplemousse), une médiathèque, un groupe « musiques » avec une sono, des instruments, des voix, et des péniches qui passent tout près…

[1] Agence Seine Design

Vu par Pierre Delion, psychiatre, professeur des universités-praticien hospitalier à L'Université Lille-II et psychanalyste

Nicolas Philibert nous avait déjà conquis avec ses films précédents. Que ce soit « La moindre des choses » (1997) retraçant la vie quotidienne de la célèbre clinique de la Borde fondée par Jean Oury, « Etre et avoir » (2002) racontant une année scolaire dans une classe unique dans la campagne profonde de Clermont Ferrand, ou encore « La maison de la radio » (2013) en mettant des images sur de nombreuses voix connues et reconnues, il a toujours su nous captiver par son style et sa présence auprès de ceux qu’il filme avec tant de tact que d’intelligence.

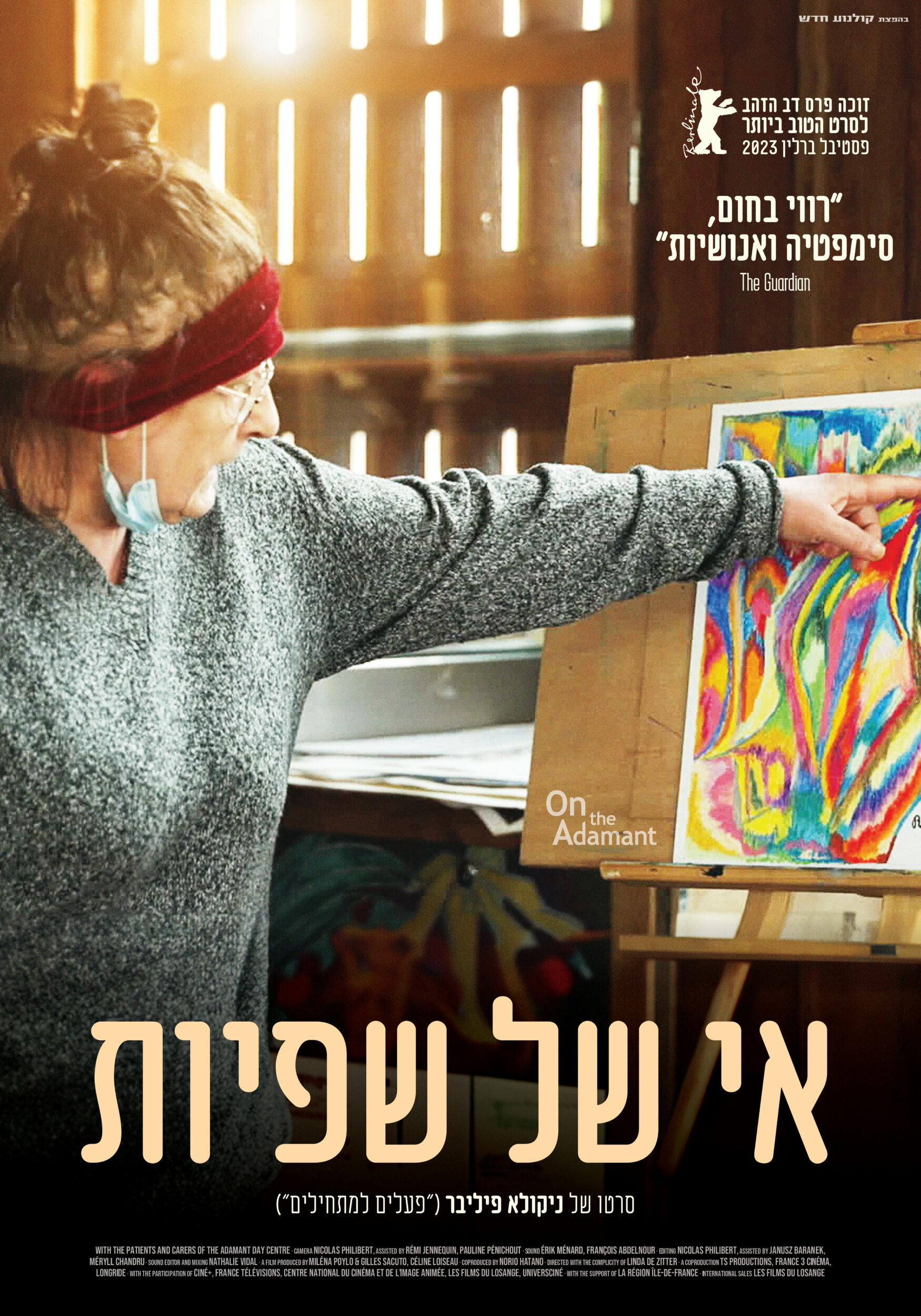

Dans son dernier documentaire, couronné d’un Ours d’or à Berlin cette année, il nous fait découvrir un lieu magique de la psychiatrie parisienne, la péniche du pôle Paris centre-Charenton, qui porte ce nom énigmatique, l’Adamant, signifiant le cœur du diamant.

C’est l’histoire de la rencontre entre un cinéaste, sa petite équipe et des patients malades mentaux qui viennent chaque jour ou presque sur ce bateau amarré à un quai de la Seine, animé par des soignants qui les accueillent de façon tout humaine, se démarquant ainsi du délabrement et de la déshumanisation de la psychiatrie contemporaine. Cette équipe y pratique une psychothérapie institutionnelle, déjà à l’œuvre dans La moindre des choses, en appui sur une vie quotidienne partagée autour de repas, de cafés, de cigarettes, d’activités culturelles diverses (cinéma, peinture, dessin, poésie, journal, ballades, gestion du bar,…) et de nombreux espaces interstitiels imprévus facilitant les rencontres inopinées et fécondes. On croise dans ce film émouvant de nombreux visages, souvent ravagés par les angoisses archaïques, pas celles du névrosé occidental poids moyen, mais celles qui évoquent l’enfer du monde interieur de personnes gravement troublées. Ces visages montrent que, contrairement à ce qui se dit pour masquer la réalité de la maladie mentale, les angoisses traversées sont les signes d’une urgence vitale quotidienne pour chacun d’eux, et nous assistons avec reconnaissance au miracle de leur résolution partielle dans l’échange entre eux et avec ceux qu’ils côtoient dans la péniche, aussi bien les soignants que les autres patients. Leur regard pénétrant est celui d’êtres fragiles qui voient la mort psychique en face et décident de ne pas la suivre. Un des patients décrit par le menu son délire persécutif terrible qui l’amène à se fâcher avec tout le monde, y compris avec la part de lui-même qui le retient de se jeter dans la Seine, à l’image de l’héroïne de l’Atalante de Jean Vigo, et il souligne avec vigueur l’importance de ses médicaments qui lui permettent, dit-il, la communication avec autrui. C’est le même qui ouvre le film avec une interprétation poignante d’un rock de Téléphone, groupe pour lequel il éprouve une passion folle…Un autre patient s’installe au piano et interprète une chanson qu’il a écrite avec un talent qui le mène aux confins de Léo Ferré. Frédéric, qui possède une culture époustouflante, soigne son délire ancien en côtoyant avec grâce Vincent Van Gogh, son frère, Jim Morrisson et Pamela, et bien d’autres encore.

Nous partageons avec eux ce que l’effet psychothérapique peut produire lorsqu’il se construit dans les rencontres multiples et non programmées, à partir des compétences que ces patients trouvent en eux au contact des autres, et qu’ils arrivent à faire fructifier à force de prétextes divers tels que les nombreuses réunions de préparation d’un anniversaire des dix ans du club cinéma, de gestion du bar de l’Adamant, de fabrication de confitures, de discussions sur l’organisation de la journée, bref, tout ce que la psychothérapie institutionnelle a inventé à partir d’une relecture du concept freudien de transfert à l’aune des psychopathologies psychotiques, à savoir la nécessité de disposer d’institutions. En effet, la psychiatrie, notamment pour les personnes les plus en difficulté, ne peut se réduire à l’exercice du psychanalyste en cabinet ni à celle du psychiatre biologiste avec ses protocoles prédéterminés, attendant des seules neurosciences le grand soir de la découverte du gène de l’autisme et de la schizophrénie, ou encore à celle du réhabilitateur psychosocial avec ses visées rééducatives et normalisantes, séduit par les mirages de l’éducation thérapeutique. Non, elle a besoin d’institutions vivantes, accueillantes et souples, qui n’ont pas d’a priori sur les personnes gravement touchées par la déshérence psychopathologique, mais qui acceptent de traverser les épreuves de la vie quotidienne avec elles, et pensent les soins a postériori, à la lumière des expériences vécues ensemble, de leurs impasses et de leurs ouvertures, de leurs apories et de leurs avancées notables.

Nous sommes là très loin de tous ceux qui, parmi nos décideurs, pensent qu’il faut contraindre la psychiatrie à suivre des règles d’asepsie, certes pertinentes en chirurgie, mais nuisibles dès lors qu’il s’agit de restaurer les relations avec autrui.

Nous sommes là très loin de l’importation dans le domaine des soins d’un management prévu initialement pour l’industrie alors qu’il s’agit essentiellement du fonctionnement des équipes au contact de la souffrance humaine.

Nous sommes là très loin d’une hiérarchie basée sur les statuts professionnels quand il s’agit au contraire de faciliter les émergences permises par une ambiance phorique, au plus près des vulnérabilités et des potentialités de chacun.

Les responsables de l’Adamant ont compris qu’il fallait un lieu insolite, esthétique et chaleureux pour y exercer une psychiatrie digne de ce nom. Et plutôt que de suivre aveuglément les recommandations d’une prétendue haute autorité en psychiatrie, ils ont accepté l’idée que les soignants se laissent guider par leurs intuitions dans un accompagnement authentique de chaque patient et ont tout mis en œuvre pour en favoriser l’augure. Il arrive trop rarement que les tenants du pouvoir comprennent qu’ils ne sont pas là pour imposer un fonctionnement jugé adéquat à leurs yeux de non spécialistes, mais bien plutôt pour donner les moyens aux artisans que nous sommes résolument, d’accomplir ce pour quoi ils travaillent dans ce domaine si complexe, et de redonner du sens à des professions sinistrées. Et les résultats ne sont pas pures supputations, ils sont là, sous nos yeux, en plein Paris, à deux pas des ministères de la Santé et de Bercy, qui continuent de nous imposer une politique de la psychiatrie qui a perdu l’essence même de sa raison d’être.

Le documentaire de Nicolas Philibert est, de ce point de vue, un outil essentiel pour rappeler comment et pourquoi les psychiatres et leurs équipes avaient inventé la psychiatrie de secteur comme condition de possibilité d’exercer une psychiatrie publique digne de ce nom et la psychothérapie institutionnelle comme discours de la méthode des soins psychiques. Il ne s’agit pas d’opposer les découvertes de la génétique et des neurosciences à celles de la psychopathologie transférentielle, tout simplement de les articuler pour en tirer les avantages attendus et les mettre au service des patients, notamment des plus gravement atteints. L’Adamant nous démontre qu’il existe encore de tels lieux. Sachons en faire fructifier la praxis et revenir à une psychiatrie humaine dans tous les services où elle risque de disparaître avec perte et fracas, malgré les discours lénifiants de nos décideurs. Merci à Nicolas Philibert et à son équipe de nous délivrer avec sagesse et sérénité un message d’espoir à un moment où les patients en ont particulièrement besoin. L’Adamant est bien décidément le cœur du diamant.

Dossier de presse

Comment est né ce film ?

J’ai commencé à entendre parler de l’Adamant il y a une bonne quinzaine d’années, quand ce n’était encore qu’un projet. À l’époque, la psychologue clinicienne et psychanalyste Linda de Zitter, avec qui je suis resté très lié depuis le tournage en 1995 de La moindre des choses, à la clinique psychiatrique de La Borde, faisait partie de l’aventure exaltante qu’a été sa création : pendant des mois des patients et soignants s’étaient réunis autour d’une équipe d’architectes pour en jeter les bases. Et ce qui n’était à l’origine qu’une rêverie utopiste a fini par se réaliser.

Des années plus tard, il y a sept ou huit ans, j’ai eu pour la première fois l’occasion d’aller sur l’Adamant. L’atelier Rhizome m’avait invité à venir parler de mon travail. Rhizome est un groupe de conversation qui a lieu chaque vendredi dans la bibliothèque. De temps à autre, cinq ou six fois par an, on y accueille un invité : un musicien, une romancière, une philosophe, un commissaire d’exposition… Ce jour-là j’avais passé deux heures devant un groupe qui s’était préparé à m’accueillir en visionnant quelques-uns de mes films et n’avait eu de cesse de me pousser dans mes retranchements. Depuis mes débuts de cinéaste, j’ai eu de nombreuses occasions de parler devant un public mais cette fois, j’en étais revenu particulièrement revigoré, éperonné par les remarques des personnes qui étaient là. L’envie de refaire un film en psychiatrie, d’aller « voir là-bas qui je suis » me travaillait depuis un bon moment, et cette journée m’a renforcé dans ce désir. Décidément, certains patients et soignants plaçaient la barre très haut ! Il faudra pourtant que j’attende quelques années avant de m’y mettre, car j’étais mobilisé par un autre projet.

Pourquoi, des années après avoir tourné à la clinique de La Borde, avoir voulu refaire un film en psychiatrie ?

J’ai toujours été très attentif et très attaché au monde de la psychiatrie. Un monde à la fois dérangeant et j’ose le dire comme ça, très stimulant : il nous donne constamment à réfléchir sur nous-mêmes, sur nos limites, nos failles, sur la marche du monde. La psychiatrie est une loupe, un miroir grossissant qui en dit long sur notre humanité. Pour un cinéaste c’est un champ inépuisable.

Par ailleurs, en vingt-cinq ans, la situation de la psychiatrie publique s’est considérablement dégradée : restrictions budgétaires, fermeture de lits, manque de personnel, démotivation des équipes, vétusté des locaux, soignants accablés par les tâches administratives, souvent réduits au rôle de gardes-chiourmes, retour aux chambres d’isolement et à la contention. Ce déclin a sans doute constitué une motivation supplémentaire. Il n’y a jamais eu d’âge d’or, mais on entend de toutes parts que la psychiatrie est à bout de souffle, complètement délaissée par les pouvoirs publics. Comme si les « fous » on ne voulait plus les voir. Il n’est plus guère question d’eux qu’à travers le prisme de la dangerosité, le plus souvent fantasmée. Les discours sécuritaires d’une grande partie de la classe politique et d’une certaine presse, qui exploitent sans retenue quelques faits-divers isolés n’y sont évidemment pas étrangers. Dans ce contexte très dévasté, un lieu comme l’Adamant semble un peu miraculeux, et on peut se demander jusqu’à quand il va tenir.

Ce que vous dites de la dégradation de la psychiatrie n’est pas perceptible dans le film. Est-ce à dire que L’Adamant échappe au naufrage qui frappe le secteur ?

L’Adamant a su rester un lieu vivant et attractif, aussi bien pour les patients que pour les soignants, parce qu’il ne se repose pas sur ses acquis. Déjà parmi l’équipe soignante, beaucoup circulent dans les différentes structures du pôle, soit qu’ils animent un atelier à l’hôpital, qu’ils reçoivent des patients en consultation dans l’un des deux CMP, qu’ils fassent des visites à domicile, etc. Mais au-delà, c’est un lieu constamment en prise avec l’extérieur, ouvert à tout ce qui se passe, et qui accueille toutes sortes d’intervenants. Notre tournage en est un exemple éclairant. Un lieu qui s’efforce de faire un travail sur lui-même, dans le droit fil de la « psychothérapie institutionnelle », ce courant de pensée au nom un peu barbare qui prescrit que pour soigner – et pour que le désir reste vivant – il faut soigner l’institution, lutter sans relâche contre tout ce qui inéluctablement la menace : la répétition, la hiérarchie, l’excès de verticalité, le repli, l’inertie, la bureaucratie… Et puis le lieu est très beau, cela compte pour beaucoup : les espaces, les matériaux, son emplacement, la proximité de l’eau, quand la plupart des lieux d’accueil, sans être toujours sinistres et froids, se contentent d’être fonctionnels. En regard des autres structures du pôle qui sont plus en difficulté, on peut le voir comme une vitrine, mais cet écrin lui-même est fragile car la pression économique, les algorithmes, les consignes qui viennent d’en haut finissent par tout écraser.

Pourquoi alors avoir choisi un lieu qui n’est pas représentatif du marasme que vous décrivez, le risque n’était-il pas de donner une image très partielle de la psychiatrie ?

Quelle psychiatrie ? « La » psychiatrie n’existe pas, elle est plurielle, multiple, et toujours à réinventer. Celle que j’avais envie de montrer, c’est cette psychiatrie humaine qui résiste encore et qui est si menacée. Qui résiste à tout ce qui partout défait la société, qui tente de rester digne. Le film n’est pas explicitement de ceux qui dénoncent. En prenant la direction inverse, il le fait en creux, il énonce. Comme l’écrivait Jean-Louis Comolli très peu de temps avant de mourir « la véritable dimension politique du cinéma : faire que soit reconnue, entre l’écran et la salle, la dignité des uns par les autres »[1].

L’Adamant est un lieu atypique mais il n’est pas le seul. Et l’équipe qui l’anime n’est pas non plus la seule à être imaginative, il ne faut pas fétichiser. La question de la représentativité n’est pas au cœur de mes préoccupations. Quand j’ai tourné La moindre des choses, la clinique de la Borde n’était pas non plus représentative de la psychiatrie de son temps, et ne l’est toujours pas aujourd’hui. Ce sont des lieux qui expérimentent. Qui prennent des risques. Il faut sortir des clichés, montrer aux spectateurs que la contention n’est pas une solution, changer l’image des malades, si dégradante. La base c’est la relation humaine. C’est tout ce qui est mis en place, tout ce qui est tenté, en ayant recours à des outils divers, sans exclusive, pour que la rencontre ait une chance d’avoir lieu. Il n’y a ni recette, ni baguette magique. La psychiatrie « humaine » – un pléonasme ? – c’est celle qui tâtonne, qui fait du sur-mesure. Qui considère les patients comme des sujets, qui reconnaît leur singularité sans chercher à tout prix à la domestiquer.

Dans quel état d’esprit avez-vous abordé le tournage ?

La moindre des choses m’a beaucoup servi. Elle m’a fait faire du chemin, m’a permis de me départir d’un certain nombre d’idées reçues. À l’époque j’avais beaucoup hésité à faire un film en psychiatrie : comment filmer des gens fragilisés par la souffrance sans les instrumentaliser, sans abuser du pouvoir que la caméra donne fatalement à celui qui l’a dans les mains. Des gens chez qui la vue d’une caméra, d’une perche, d’un micro peut nourrir un sentiment de persécution, provoquer un délire, une décompensation, un numéro. Comment éviter d’ériger la souffrance en spectacle, ne pas tomber dans le folklore, la complaisance ? Mais une fois sur place, les rencontres avaient tout changé. Les réponses étaient venues des patients eux-mêmes. Ils m’avaient encouragé à me confronter à mes scrupules et à mes doutes, aidé à les dépasser. Certains disaient : « Vous craignez de nous instrumentaliser ? Mais qu’est-ce que vous croyez ? On est peut-être fous mais on n’est pas idiots ! »

Aujourd’hui, à l’ère des réseaux sociaux, qui veut que nous soyons conviés à tout dire et à tout montrer, ces mêmes questions n’en sont pas moins pertinentes. Les films doivent garder leurs secrets, maintenir les questions ouvertes. Il m’importe de résister à cette injonction, à cet appel du « tout visible » dans lequel notre monde sombre inexorablement.

Quels ont été vos partis pris de départ ?

Je voulais surtout me sentir libre, ne rien m’imposer. Ne pas trop avoir à me préoccuper de l’architecture du film, persuadé que l’unité de lieu mais aussi les « personnages », identifiables, récurrents, suffiraient à en constituer le ciment et autoriseraient une construction indisciplinée. Suivre un personnage, le perdre, le retrouver plus tard, filmer une réunion, un atelier, l’accueil d’un nouveau venu, filmer des apartés, des échanges informels : à l’accueil, au bar, dans la cuisine, sur le pont, entre deux portes, attraper au vol un échange, un monologue, un jeu de mots, et fixer tous ces petits détails qu’on pourrait trouver anodins, farfelus, anecdotiques ou simplement idiots, et qui deviendraient le tissu-même du film en train de se faire.

J’ai toujours aimé improviser, et avec le temps, l’improvisation est devenue pour moi comme une nécessité éthique. Ne rien expliquer, surtout. Ne pas assujettir son film à un programme, à un « vouloir-dire » préalable. Ne pas chercher à filmer utile. Traquer toute trace d’intentionnalité. « Un cinéaste ne devrait montrer que ce qu’il ne sait pas encore » disait Marcel Hanoun. D’ailleurs, rien ne se passe jamais comme prévu, la présence d’une caméra rebat toujours les cartes. Faire un documentaire c’est se frotter à l’accidentel, à tout ce qui échappe aux prévisions, à la dramaturgie. Les plus belles scènes sont souvent celles qui naissent par surprise, sans préméditation. Parfois il suffit d’être là, attentif à ce qui nous entoure, et d’y croire assez pour que cet endroit devienne un lieu, ces hommes et ces femmes les personnages d’un récit, ces actions à première vue anodines d’authentiques histoires. Pour moi, l’essentiel est d’avoir un point de départ solide, comme la promesse que quelque chose va éclore.

Comment avez-vous procédé pour vous faire accepter, faire accepter la présence d’une caméra ?

Avant de pouvoir récolter il faut semer : gagner la confiance de celles et ceux que l’on veut filmer. Par chance, une partie de l’équipe soignante et plusieurs patients connaissaient certains de mes films. Cela m’a aidé. J’ai pris le temps d’exposer mon projet sans chercher à faire mystère des hésitations que je pouvais avoir, en les partageant au contraire avec les uns et les autres. Cela a joué aussi. Ils ont compris que si j’étais exigeant, je l’étais en premier lieu envers moi-même. Enfin, ils ont vu que j’étais prêt à me laisser porter, que le film allait se construire au gré des circonstances, des contingences, des disponibilités, et non à partir d’une position de surplomb. Finalement, il y a eu une adhésion assez spontanée. De la curiosité aussi. Et pour beaucoup, le désir d’en être. Quelques personnes ont demandé à ne pas être filmées, sans pour autant être hostiles à notre présence.

Combien de temps le tournage a-t-il duré, et combien de matériel avez-vous accumulé ?

J’avais prévu de prendre mon temps, mais s’il dure trop longtemps un tournage peut devenir envahissant. Il faut donc savoir disparaître à certains moments pour permettre aux gens de souffler. D’où un tournage en plusieurs fois, qui a fini par s’étaler sur sept mois – de mai à novembre 2021 – car le Covid s’est mêlé de la partie… sans compter quelques journées isolées début 2022. Dans le même souci – ne pas trop peser – j’ai souvent tourné seul. Quand l’équipe était au complet nous étions quatre : un ingénieur du son, un ou une assistante caméra, un stagiaire, et moi derrière la caméra. Pour filmer une réunion, un atelier, il fallait percher, tourner certains jours à deux caméras, mais pour des situations plus intimes je me débrouillais seul. J’ai dû tourner seul la moitié du temps. À l’arrivée j’avais une centaine d’heures, peut-être un peu plus. C’est beaucoup. Pourtant tourner ne consiste pas à engranger le plus de matière possible en pensant « on verra plus tard, on verra au montage », sinon il n’y aurait aucune raison de s’arrêter. Tourner c’est déjà commencer à construire, faire des associations, chercher des correspondances, mettre des situations en perspective. C’est donc déjà penser montage.

Comment avez-vous construit le film au montage ?

Il fallait trouver un point d’équilibre entre les moments de vie quotidienne, avec tout ce qui peut venir la scander – ateliers, réunions, bar, échanges informels – et les moments plus intimes dans lesquels une personne nous confie un petit bout de son histoire, en veillant à l’unité de l’ensemble. Autre enjeu : faire exister le collectif, si important dans ce lieu – du point de vue thérapeutique – sans que le spectateur se sente perdu. Il fallait donc quelques « personnages » récurrents, auxquels on pourrait s’attacher. Autre équilibre à trouver.

Bien sûr je tenais beaucoup à ce qu’on entende les patients. Leur sensibilité, leur lucidité, leur humour parfois. Leurs mots, leurs visages. Leur vulnérabilité, qui viendrait ça et là rencontrer la nôtre. Je voulais que l’on puisse sinon nous identifier à eux, du moins reconnaître ce qui nous unit, par-delà nos différences : quelque chose comme une humanité commune, le sentiment de faire partie du même monde.

Cette fois encore, j’ai attaché une grande importance aux voix, aux accents, à la langue, à la parole et à l’écoute. La voix de son maître, Le pays des sourds, La moindre des choses, La maison de la radio, Nénette… mes films sont autant de variations sur le langage, avec des creux, des pleins, des silences, des moments de flottement. Tout y est affaire de rythme et de sonorités.

Du coup les soignants semblent un peu en retrait. On ne les distingue pas toujours des patients…

En effet, rien ne permet de les désigner comme tels au premier coup d’œil, ils ne portent pas de blouse blanche, n’ont pas de seringue à la main, de médicaments dans les poches… En somme, ils échappent aux clichés. En outre, je n’ai rien gardé des réunions quotidiennes qu’ils ont entre eux, ni rien non plus qui ressemble à des discours explicatifs de leur part. Pour autant, ils ne sont pas en retrait : on les voit discuter avec des patients, animer des ateliers (le dessin, les comptes), co-animer des réunions, bref ils sont pleinement dans leur fonction, attentifs aux uns et aux autres, souvent discrets mais bien là. On pourrait dire que soigner c’est d’abord soigner l’ambiance, ce n’est pas frontal, c’est subtil, souvent imperceptible, cela passe par mille et un détails. Un grand couturier japonais disait : « Le plus important dans un vêtement c’est ce qui le fait tenir en restant invisible, c’est son envers ».

Le fait de ne pas distinguer d’emblée patients et soignants peut dérouter un peu, j’en conviens. C’est triste à dire mais aujourd’hui, en ces temps de repli identitaire, tout se passe comme si nous avions besoin de mettre les gens dans des cases, de nous rassurer en sachant précisément qui est qui, qui fait quoi. Ce type, là-bas ? Schizophrène ! Et celui-là ? Infirmier ! Or l’Adamant – comme La Borde, La Chesnaie, d’autres lieux encore – relève d’une philosophie différente. Beaucoup d’activités y sont co-animées. Les soignants ne passent pas leur temps à mettre leur statut en bandoulière, à se prendre pour ce qu’ils sont. La frontière entre soignants et soignés, si frontière il y a, n’y est pas dressée en rempart. En épousant cette logique, le film place donc le spectateur en situation de devoir se défaire lui-même de certains clichés. C’est une position politique assumée. Il complexifie, quand aujourd’hui, tout nous pousse à simplifier.

Le film ressemble-il à ce que vous imaginiez quand vous avez commencé à tourner ?

Non, je ne me figurais pas le film fini. « J’écris mes livres pour savoir ce qu’il y a dedans », disait Julien Green. Je pourrais reprendre la formule à mon compte. Même quand on est arrivé au bout de l’aventure, on ne connaît pas tout ce que le film recèle. Dès que les spectateurs s’en saisissent, on comprend qu’il dit autre chose – et d’autres choses – que ce que l’on a voulu dire, lui faire dire, ou cru avoir dit. Chacun y projette son propre paysage.

Cela étant, même s’il n’en donne qu’une vision fragmentaire et subjective, je crois que le film traduit assez bien l’ambiance, l’esprit qui anime l’Adamant. J’ai sans doute quelques regrets. Je n’ai pas su filmer Rhizome, l’atelier de conversation du vendredi, dont certaines séances sont magnifiques, et c’est à peine si on voit l’atelier radio, mais un montage conduit inévitablement à des choix douloureux.

Le film se termine dans le brouillard…

C’est une idée que j’ai eue très tôt, à laquelle je tenais beaucoup. Pendant deux mois j’ai mis mon réveil à cinq heures du matin pour regarder le temps. Malheureusement dans Paris intra-muros, le brouillard est un phénomène quasiment inexistant. J’ai fini par en avoir un peu, mais j’aurais aimé qu’il soit beaucoup plus enveloppant. Comme une sorte d’éloge du flou. Un brouillage des contours. Sous-entendu : de cette sacro-sainte normalité.

Ce film est le premier volet d’un triptyque. Pouvez-vous dire quelques mots des deux autres ?

J’ai tourné le second volet à Esquirol (Charenton) au sein des deux unités intra-hospitalières qui relèvent du pôle Paris centre. Il s’intitulera Averroès et Rosa Parks puisque c’est leurs noms. Il repose en grande partie sur des entretiens individuels entre patients et psychiatres. On y retrouvera quelques patients filmés sur l’Adamant, et d’autres. Il est en cours de montage.

Le troisième film regroupera des visites à domicile, effectuées chez des patients, par des soignants. Il n’a pas encore son titre définitif. Cette fois encore on y retrouvera quelques visages connus. Il est presque entièrement tourné, et en partie monté. Mais j’insiste sur un point : les trois films sont complètement autonomes. Nul besoin d’avoir vu le premier pour voir les suivants. On pourra les voir dans l’ordre que l’on veut, n’en voir qu’un seul, etc. Ils ont en commun d’avoir pour cadre le pôle psychiatrique Paris-centre, mais ce sont trois films bien distincts. Ils sortiront en salle à quelques mois les uns des autres. J’étais parti pour n’en faire qu’un, et les choses ont tourné autrement.

[1] En attendant les beaux jours, Éditions Verdier, 2023

- October 31, 2023

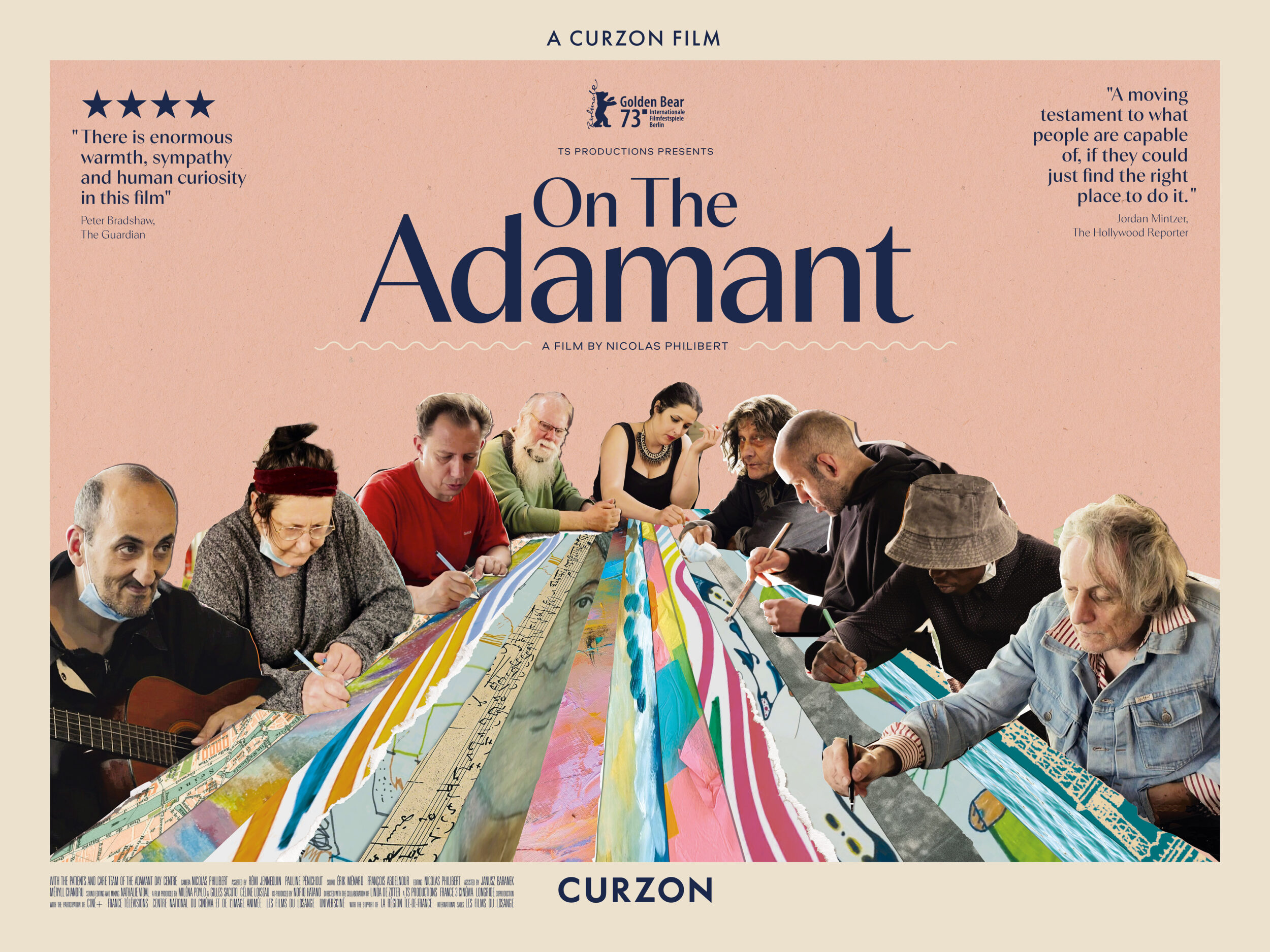

Nicolas Philibert won Berlinale’s highest prize this year for his gently observational documentary about a psychiatric daycare centre, which runs from inside a boat called The Adamant moored on the banks of the Seine in central Paris.

Art therapy is at the core of this humane institution that opened its floating doors in 2010. It’s a place where nurses and patients are indistinguishable within an atmosphere of creative discovery and delicate psychological probing. ‘People have gone in circles for thousands of years trying to pin down what can be deemed art, who’s allowed to do it and what determines its value. For all of us, you just know it when you see it,’ said jury president Kristen Stewart explaining why On The Adamant was awarded the Golden Bear.

I sat down for a long, deep and beautiful conversation with Philbert ahead of On The Adamant’s UK premiere at the London Film Festival in October. In the same way that the film gives a preview of a softer world, so too do the thoughts of its director.

ONE CONNECTION BETWEEN ON THE ADAMANT AND YOUR PREVIOUS FILM EVERY LITTLE THING (1997) IS THAT CREATIVITY IS SHOWN TO BE OF HUGE PERSONAL AND COMMUNAL VALUE. WHAT DO YOU BELIEVE THAT MAKING AND WATCHING ART CAN DO FOR LONELINESS AND THE HUMAN SOUL?

We live in a very dark, violent world that’s constantly subject to acts of barbarism and war. In the midst of this, all forms of art – whether it be music, dance, film, fine arts – allow us to not only survive, but to live and to thrive. That goes for you, me and everyone. Even if you’re not an artist, as the audience member who goes to watch a film or a play or a dance show, it helps you deal with the darkness of the world.

PEOPLE, ESPECIALLY FRAGILE PEOPLE, CAN BE DEPERSONALISED BY THE WEIGHT OF THE WORLD AND MAKING OR APPRECIATING ART IS A SPACE FOR A PERSONALITY TO COME BACK TO LIFE. IT’S INTERESTING BECAUSE BOTH YOU AS THE FILMMAKER, AND THEY AS THE PATIENTS, ARE MAKING ART TO SURVIVE. DID YOU HAVE THESE DISCUSSIONS WITH THEM ABOUT YOUR HOPES FOR THE FILM?

When shooting the film we had many discussions, always. As you could see on The Adamant they have a lot of workshops: music, film, radio, drawing and painting, sewing, etc. The idea is not to make artists out of them. These workshops are used as a tool. The issue with the people on the boat lies in their relationship with the rest of the world. The illness, so to speak, is within this link, so what this psychiatry tries to do is to repair that relationship, to help their link to the rest of the world. This can be done through the workshops, but the act of sharing a coffee with someone and speaking, this is how you rebuild those links.

CINEMA ALSO DOES THIS FOR PEOPLE WHO ARE ‘WELL’, IT MAKES A SPACE FOR US TO TALK ABOUT THINGS WE CAN’T OTHERWISE. SO WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN THE ART AND ART APPRECIATION OF THE PEOPLE IN THE ADAMANT AND THE ART OF PEOPLE WHO ARE CELEBRATED AND RECOGNISED AS ARTISTS?

I try not to erect barriers between artists and psychiatric patients. If there are barriers they are extremely porous. Both artists and patients are very sensitive people. It’s a complex question as a lot of people are on the frontier of what we consider normal. I think we can say about some artists that they have made a success out of that folie.

I AM NEURODIVERGENT AND FEEL A DEEP KINSHIP TO THESE PEOPLE AND A HUGE RESPECT FOR HOW FRANK THEY ARE ABLE TO BE ABOUT THEIR PLACE IN THE WORLD. IT FEELS LIKE THAT KINSHIP AND RESPECT IS IN THE DNA OF THE FILM. WERE THERE ANY PARTICULAR INSIGHTS OR MOMENTS THAT FELT LIKE YOUR TRUTH ALSO?

Documentary is always the result of a specific outlook, it’s never the full reality. Like any other filmmaker, I’ve made some choices to film this and not [that], so it is from a subjective point of view. Independently of that, the film was constructed and born out of the relationship that I developed with the patients. When I started I had no plan, no program, no intention. The starting point of any new film is never to share a specific message (in this case about psychiatry). So when I start out I don’t actually know what the film will achieve or what I will be saying. I improvise with the dynamics with the people who are there with me. My work consists of building confidence, this is the basis of everything.

IT FEELS LIKE THEY REALLY TRUST YOU WHEN THEY’RE TALKING TO THE CAMERA. HOW LONG DID YOU SPEND ON THE ADAMANT BEFORE YOU STARTED FILMING?

I [went] there a few times, but I’m not one who needs to spend three weeks or three months just watching or trying to become invisible. I’m not trying to make them forget that I’m there. I’m trying to have them accept my presence. I don’t want to be a filmmaker that becomes transparent. Unlike a lot of documentary filmmakers where they say to their subject, ‘Please pretend that I’m not there’, I say the opposite.

IS THAT AN ETHICAL CHOICE?

It is an ethical thing, I’m there ‘with’ the people not ‘about’ the people.

DID YOU HAVE ANY ETHICAL CONCERNS ABOUT SECURING CONSENT FROM SUCH FRAGILE PEOPLE TO FILM THEM AND, IF SO, HOW DID YOU WORK THROUGH THOSE?

It’s a complicated answer, indeed, and it begs for a nuanced reply. Firstly, I only filmed people that agreed to be filmed and I always explained, ‘You can accept or refuse to be filmed. If you don’t want to be filmed, no problem. Don’t feel guilty about that. You are completely within your rights.’ That was the beginning of building confidence. But it’s not enough for someone to express their willingness to be filmed. I try to film people when they are conscious of what’s happening, conscious that they are filmed. Maybe when you are there you meet somebody who says, ‘Okay, I’m happy to be filmed’ and suddenly they would make a bit of a show in front of the camera, expressing some sort of eccentricity, and we’re not sure if they’re fully conscious of the choice they made by saying yes.

So someone in that state of mind, a bit delirious, even if they accept to be filmed, they wouldn’t have given their full reasoned consent and therefore it wouldn’t feel right for me to film them. But it’s a blurry line because what does it really mean to be fully conscious of the consequences of being filmed? So, I try to get as much information as I can. It’s not enough to say, ‘Are you okay if I film you?’ The people that we film need to be fully conscious of all the repercussions of being filmed, of everything that’s at stake, so I explained that the film would be out at the cinema, on various platforms, on DVD perhaps, so they’re fully conscious of where this will end up. I’ve been told that I’ve ignored some sides of this subject matter. I’ve not filmed people rolling around on the floor screaming, moments of madness, because psychological suffering is not entertainment. If someone’s rolling on the floor suffering, I’m not going to film them.

THERE ARE LOTS OF CINEPHILES ON THE ADAMANT, SO WHAT DID IT MEAN TO THEM WHEN YOU WON THE GOLDEN BEAR?

The staff and the patients – I would prefer to say the passengers – discovered the film after Berlin as Berlinale wanted exclusivity. We couldn’t show them the film earlier, so just after Berlin we [arranged a] screening in Paris. They all came, and at the end the lights came up and one of the passengers came to me and offered me his teddy bear from his childhood. I was deeply moved. Such a present, you know? I don’t want to speak for them, but I do think that somewhere they consider it to be their film. They’ve been very touched by it. They are used to other people looking at them with mistrust and considering them potentially dangerous, and with this film, it’s a way for them to find their dignity.

I WAS VERY MOVED BY THE MAN WHO SAID ‘OTHERS CAN LOOK AT US ON THE METRO, WE HAVE SLIGHTLY BROKEN FACES MAYBE. PEOPLE ALWAYS GIVE US CURIOUS LOOKS’. THE FILM SHOWS THAT THE PASSENGERS ARE CONNECTED TO REALITY, YOU KNOW?

Suffering from psychological issues does not necessarily mean that we’re not aware of what’s going on around us. Watching the film, it’s very impressive how [the] people I filmed are very lucid when it comes to their own suffering. Nobody can talk about what they’re suffering better than themselves. Yes, they go through moments of darkness, moments that are very unbearable for them when they hear voices, and in those cases often they retreat, they stay at home. The instances where we see them where they are on The Adamant tend to be moments where they’re more at peace.

A PASSENGER AT ONE POINT SAYS THAT MENTAL-HEALTH ISSUES CREATE DIFFICULTIES WITH FAMILY, AND IT FEELS LIKE THE ADAMANT IS A FOUND FAMILY. DO YOU KNOW HOW SUCH A PLACE MANAGED TO EXIST?

The Adamant is both an exceptional place and a place that’s not so exceptional, and I’ll explain why. Thankfully, across France, there are many psychiatric departments that practice this more humane type of psychiatry that treat patients like human beings and don’t reduce them to their illness. And I stress this last point because we’re currently in a situation where the psychiatric landscape in France has been devastated by things like funding cuts, lack of beds, nurses that are fleeing the sector because they can’t practice with dignity. Despite everything, there are still some professionals out there resisting. What makes The Adamant exceptional, really, is its location – the fact that it’s on the water. The architects who built it worked closely with careworkers and patients to design something that would be beautiful and therapeutic. Usually, places where psychiatry is conducted tend to be quite functional, ugly spaces. Patients and careworkers enjoy being in a space that is beautiful in a way that’s therapeutic, that’s calming; they are instantly happier being there. We’re all sensitive to the beauty of our surroundings, it affects our emotions.

IT SEEMS LIKE YOU MIGHT BE ON YOUR WAY TO BECOMING A QUALIFIED PSYCHOLOGIST WITH ALL THIS OBSERVATION… IS THAT OF INTEREST?

Many of us can have a caring role without necessarily being a care professional, so a filmmaker, or even another patient, might have a therapeutic role towards other people on the boat. Last Monday, a journalist from The Guardian came to The Adamant to interview me; he planned to stay for maybe one and a half hours, but he stayed for four hours. When he arrived, I introduced him to those who were [there]. We asked a patient if he’d show us round [and] we spent half an hour with [him] explaining how The Adamant worked, the workshops, the library and so on. Then we conducted the interview and I had to go home, but he remained there for another hour and a half just talking to the various patients about life on The Adamant. Unintentionally, he ended up having some sort of therapeutic role for them because he gave them a platform to express themselves.

WHAT’S NEXT FOR YOU?

On The Adamant is the first film in a triptych, originally unintentionally so. When I first went aboard I was just meant to make one film but was compelled to make a trilogy.

HAVE YOU ALREADY FILMED THE SEQUELS?

I just finished the second one last night. The Adamant is actually a day centre for the people living in the first four arrondissements of Paris. When they’re really unwell they’re taken to a hospital called Esquirol named after a great psychiatrist who lived in the 19th century, and the unit there caters for the people living in Central Paris. The second film is shot in two medical units inside the hospital, called Averroès and Rosa Parks. We meet again some of the passengers from The Adamant who have been hospitalised and we also meet new protagonists. The second film is based on conversations between psychiatrists and patients, beautiful conversations not only about the pills, but about anything. Aristotle or whatever. There will be a third film because when I was shooting on The Adamant I discovered that some young nurses sometimes go to visit patients when they have domestic problems, like electricity, so they go to their place to help them with repairs. The third film is built on a few home visits by these young nurses. We will go with Frédéric or Muriel, patients I filmed on The Adamant, into their places.

WHEN WILL WE BE ABLE TO WATCH THESE TWO EXTRA FILMS?

In France, they are supposed to be released in the first semester of 2024, but the third one is not finished. I still want to film one more visit. It’s partly edited but I still have some shooting.

ON THE ADAMANT IS OUT IN CINEMAS AND ON CURZON HO

El Mundo - 24/02/2023

La competición ofrece por último el melancólico documental ‘Sur l’Adamant’ al lado de las dos más torpes películas de la Berlinale: la animada china ‘Art college 1984’ y el thriller alemán ‘Till the End of the Night’

Mantenía Foucault que la locura no existe fuera de las instituciones que la amparan, la asilan y, por último y por contradictorio que parezca, le dan sentido. La locura, en efecto, tiene sus propias reglas y sólo se entienden por «las formas de la sensibilidad que la aíslan y por los modos de repulsión que la excluyen». De otro modo, la locura es parte de nosotros como sociedad y como individuos aislados. Nicolas Philibert está tan convencido de todo lo anterior que el documental ‘Sur l’Adamant’ con el que se cerró la competición del Festival de Berlín es básicamente un ejercicio de cine compartido; de cine en común; de cine comprensivo; de cine demente en su vocación empática y también simpática; de cine consciente de que el cine es de todos o no es. Como la sanidad.

La película se limita a seguir la cotidianidad de un centro de día que, en el corazón de París, atiende a adultos que sufren problemas mentales. El hecho de que la institución sea una especie de estructura flotante sobre el Sena remite de forma necesaria a ‘L’Atalante‘, de Jean Vigo(aunque sólo sea por el recuerdo del frenesí, que también era locura de amor, con el que Jean Dasté buscaba a su amada de entre las aguas). La cámara de Philibert, como es regla en su filmografía, no incomoda, tampoco se mantiene al margen con ese falso objetivismo de documentalista pedante. El director de obras mayores como ‘Nénette‘ o la ya mítica ‘Ser y tener‘ abraza a cada uno de sus personajes con la mirada y se los ofrece al espectador con una delicadeza y ternura admirables.

La locura deja de ser en la película de Philibert un lugar de exclusión para transformarse en el espacio de encuentro donde unos pelean con sus demonios, otros se preguntan por el talento también loco de Van Gogh o Jim Morrison, y los últimos confían en que cristales misteriosos capturen las mala vibraciones que les torturan. Y mientras, cantan, ven cine, pintan, se abrazan y toman café bien fuerte. No se trata de idealizar nada. Mucho menos de disfrazar con buenos sentimientos el horror desnudo que sufren algunos. Tampoco de denunciar en el sentido agrio al que nos hemos acostumbrado de un tiempo a esta parte. La idea es justo la contraria. ‘Sur l’Adamant’ es un homenaje claro, transparente, emotivo y muy profundo a la sanidad sana, a la sanidad responsable, a la sanidad con medios, a la sanidad pública, a la sanidad, como la propia locura, de todos. Y en todo ello, la denuncia. Hemos llegado.

Se trataba del único documental rigurosamente documental en la sección oficial y justo es que es que en su singularidad acabara por cerrar el festival.

La Vanguardia - 21/01/202

El documental ‘En el Adamant’, galardonado con el Oso de Oro en el último Festival de Berlín (estreno en cines el próximo 2 de febrero), nos introduce en un centro de asistencia para adultos con trastornos mentales

Podría decirse que el director de Ser y estar (2002), aquel entrañable documental sobre la escuela de una aldea perdida en la Francia profunda, siempre ha estado ligado a la locura. En sus inicios, a mediados de los años setenta, Nicolas Philibert (Nancy, 1951) fue asistente de René Allio en una película mítica, basada en un escalofriante hecho real: Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère… Un título larguísimo que reproducía el inicio de la confesión de un joven que, en la Normandía decimonónica, había matado a toda su familia. En el marco del Festival L’Alternativa, de Barcelona, Philibert recuerda aquel caso que obsesionó a Michel Foucault: “Era muy interesante, porque Pierre Rivière era considerado como el tonto del pueblo, pero cuando se entregó, después de sobrevivir un mes en los bosques, escribió una confesión de noventa páginas, que era muy lúcida en muchos aspectos, y se vio que era muy inteligente. La película ya tenía un aspecto documental, porque Allio contó con lugareños para encarnar a los campesinos, y yo fui el encargado de reclutarlos”.

⁄ “¿Acaso es posible ser creativo sin estar un poco loco? He hecho la película para que reflexionemos sobre la locura”

Años después, ya convertido en uno de los documentalistas más reverenciados de Francia, Philibert dirigió La moindre des choses (1997), sobre La Borde, un centro de salud mental situado en un castillo estilo Moulinsart a orillas del Loira: “Era un lugar bastante particular, en el que no había muros. Unos amigos me propusieron visitarlo, aunque la idea de aparecer con mi cámara y convertir el sufrimiento de aquella gente en un espectáculo se me hacía insoportable. Pero, una vez ahí, cuando les conté mis escrúpulos, fueron los propios pacientes quienes me animaron a filmarles. Al final, hice la película para superar mis propios miedos. Veinticinco años después, he vuelto al campo de la psiquiatría, y ya no tengo miedo”.

⁄ El director se implica mucho en el rodaje, porque entiende que la cámara es un instrumento de poder

En La moindre des choses , el hilo conductor era la preparación de una obra de teatro, que, sobre el papel, puede recordar a Titicut Follies (1967), el primer documental de Frederic Wiseman. Pero, como dice Philibert, “la gran diferencia es que yo no desaparezco detrás de la cámara como él. Al contrario, estoy muy presente, me implico completamente, hablo con la gente mientras los filmo y también me llevo muy bien con los que no quieren que les filme, porque entiendo que una cámara es un instrumento de poder con el que, muy rápidamente, puedes ejercer una presión”. En cualquier caso, a bordo del Adamant, que es un centro situado en una barcaza atracada en el centro de París, con un espíritu similar a La Borde, “ya no necesité un hilo conductor, me dejé llevar al azar. Es un lugar abierto, efervescente, donde pasan muchas cosas todo el rato. Hay talleres de cine, música, radio, costura, dibujo… Constantemente invitan a gente para ir a dar charlas, están muy conectados con la actualidad. Es un lugar en el que lo colectivo es terapéutico”.

⁄ Fiel a su estilo inmersivo, se mezcla con los ‘tripulantes’ y los filma sin distinguir entre terapeutas y pacientes.

“La locura forma parte de la Humanidad, es la sociedad la que levanta barreras”, reivindica. Algunos personajes presentan un físico deteriorado por la locura, pero también los hay, como es el caso de Frédéric Prieur, cuya excentricidad podría ser simplemente la de un artista total: “¿Acaso es posible ser creativo sin estar un poco loco? He hecho esta película para que reflexionemos sobre la locura. Prieur también dibuja, pinta, escribe. No sé cuál es su historia médica, porque sólo filmo lo que me dan, no me inmiscuyo. Pero los artistas son personas hipersensibles, igual que muchas con las que nos encontramos en el mundo de la psiquiatría. Los clichés quieren que los locos sean personas incoherentes, potencialmente peligrosas, cuando en realidad es bastante raro que se dé una situación violenta. Y cuando se da suele ser para hacerse daño a ellos mismos. Lo que más nos diferencia es que tenemos estrategias para protegernos de la violencia de un mundo extremadamente oscuro, mientras que ellos están mucho más expuestos, no saben protegerse y también nos hablan sin filtros, libres de todas las convenciones sociales”.

Finalmente, justamente en el patio del CCCB, donde tuvo lugar, hace un par de años, la exposición dedicada a Francesc Tosquelles, Philibert nos acaba hablando “del psiquiatra catalán, que cruzó los Pirineos, con su tesis de Lacan bajo el brazo, para huir del franquismo. Es el padre de la psicoterapia institucional, una corriente de pensamiento que, entre otras cosas, recordaba que también había que cuidar las instituciones. Hay que protegerlas del abandono y de la rutina: el Adamant se creó en el 2010, pero es una institución muy frágil. El campo de la psiquiatría está devastado en Francia. Se invierten muy pocos medios, y así resulta menos atractivo. Y no se puede ser un buen cuidador si no hay una fuerte implicación personal. Para mí Tosquelles zanjó la cuestión cuando distinguió entre los que habían tenido éxito con su locura, los grandes genios como Dalí, etcétera, y los que habían fracasado”.

Le Monde - 18 Avril 2023

Le documentariste raconte, dans un entretien au « Monde », comment il s’est laissé porter par ses rencontres avec des patients atteints de troubles psychiques.

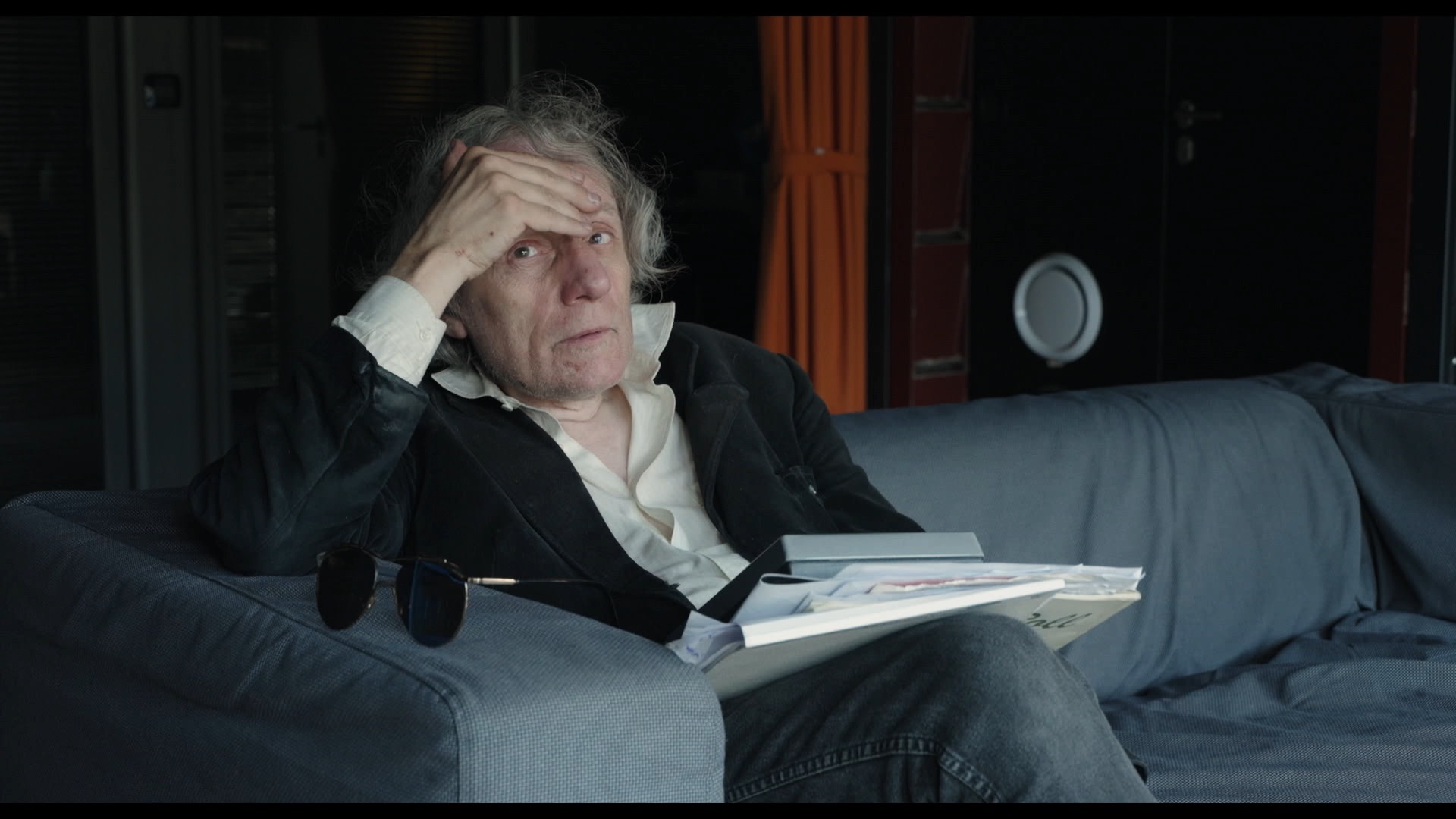

Dans le salon parisien de Nicolas Philibert, on cherche en vain l’Ours d’or que le cinéaste a remporté à la Berlinale, pour son documentaire Sur l’Adamant. Le film explore le quotidien d’un centre de jour prodiguant une psychiatrie alternative, dans un bâtiment flottant, amarré quai de la Rapée, à Paris. La statuette berlinoise est au fond d’un placard, nous dit le réalisateur, qui préfère exposer d’autres trophées, comme cette boîte de thon circulaire, avec ses fenêtres dessinées au feutre, clin d’œil à La maison de la radio (2012) – son film sur la « maison ronde » de Radio France. Ou cette affiche de film sur la porte d’entrée, réalisée par un patient de L’Adamant, Frédéric Prieur.

Votre film procède par petites touches, impressionnistes : dans ce centre de jour, la caméra dévoile des lieux inattendus, et la parole des patients semble jaillir…

Ce film, je l’ai voulu très libre. Quand j’avais tourné La Moindre des choses [1996], à la clinique de La Borde, j’avais un fil rouge : je filmais la préparation d’un spectacle de théâtre. Cette fois-ci, j’ai abandonné tout échafaudage, avec le désir profond de me laisser porter par les événements quotidiens, petits ou grands. J’ai essayé de créer un peu de confiance, de sorte que les personnes aient envie de s’approcher. Je filme ce qu’on veut bien me donner.

La plupart des personnes se sont senties plutôt à l’aise. D’autres n’ont pas voulu être filmées, mais nos relations étaient cordiales. Je comprends que l’on refuse d’être filmé… Une caméra peut faire mal, elle peut blesser. Et comme disait Jean Oury, le fondateur de La Borde, à propos de son métier de psychiatre : « Il s’agit d’être le moins nocif possible. » Je trouve ça très juste : avec une caméra, on peut vite se laisser emporter par le désir de faire du spectacle, de verser dans le folklore, le pittoresque de la folie. Il faut être délicat quand on filme : ça ne vaut pas seulement pour la psychiatrie, mais pour toute situation de filmage.

Les patients arrivent le matin, repartent en fin de journée. Comment vous êtes-vous lié avec eux, et quand décidiez-vous d’allumer la caméra ?

Je n’étais pas en train de filmer du matin au soir. Il y a des patients avec lesquels j’ai énormément parlé, tout du long, sans la caméra, parfois avec. Comme Sandra, qui raconte qu’on lui a pris son gamin quand il avait 5 ans. Ou Frédéric, une véritable boîte à histoires ! C’est un homme extrêmement cultivé, avec une culture musicale, littéraire, cinématographique, gigantesque. Il a un univers très fort, avec de grandes figures qui l’entourent, Van Gogh mais aussi Cocteau, Rimbaud, Rohmer et Rivette, Truffaut et Bresson, Godard, Pink Floyd, The Doors, etc. Avec lui, les sujets ne manquent pas !

Une autre fois, je vois arriver un jeune homme, Justin, qui me raconte comment les voix, les bruits, les sons l’agressent. Il porte un aimant autour du cou pour stopper les ondes qui viennent l’envahir, dit-il. Une heure après, je lui demande : est-ce que vous voudriez me dire ça devant la caméra ? Il a accepté.

Vous ne vous attendiez pas à avoir l’Ours d’or…

Je savais juste que j’allais avoir un prix. Si cette récompense permet de jeter un peu de lumière sur une certaine psychiatrie, c’est tant mieux. Cette psychiatrie-là est un peu en sursis, comme si le rouleau compresseur de l’économie écrasait tout sur son passage.

Il y a un vrai manque d’attractivité sur ces métiers d’infirmiers, de psychiatres, car les gens n’arrivent plus à travailler dignement. Ils n’ont plus assez de temps à consacrer aux patients, sont accablés par la paperasse. Alors ils partent, ils sont remplacés par des intérimaires qui sont mieux payés, mais ne s’investissent pas de la même manière.

Votre film montre comment l’architecture du lieu, conjuguée à l’approche des soignants, fabrique une atmosphère unique…

Dans ce courant qui s’appelle la psychothérapie institutionnelle, l’une des idées maîtresses est que, pour soigner, il faut soigner l’ambiance. Tant de choses menacent les institutions, la routine, la bureaucratie, la verticalité, et, dans le monde du soin, l’infantilisation.

A L’Adamant, il y a un médecin, des infirmiers, des ergothérapeutes, quelques éducateurs spécialisés, mais la division du travail n’est pas consignée comme à l’hôpital. C’est un espace où l’on essaie d’aider les patients à retrouver un peu d’élan : cela passe par des ateliers, des conversations un peu informelles. Mais c’est le collectif qui a une fonction thérapeutique.

Même le stagiaire peut avoir une fonction soignante lorsqu’il se passe un truc avec tel patient : par exemple, ils ont trouvé un terrain de discussion, ils adorent aller aux champignons. A mon insu, je suis aussi devenu un soignant, au sens où j’ai fait du bien à des gens en les filmant. Filmer, si ce n’est pas porter de l’attention à quelqu’un, je ne sais pas ce que c’est.

Le Journal du dimanche - 16 avril 2023

A la Cinémathèque en mars, pour l’avant-première de Sur l’Adamant, il est apparu un ours en peluche dans les bras, avec ses cheveux dressés qui lui donnent cet air de Martien qui aurait été électrocuté la veille. Tel est Nicolas Philibert, 72 ans, génie du documentaire sensible et sans commentaires dont les premières langues sont l’image, la tendresse et l’humour (déjà présents dans son grand succès Être et avoir en 2002). La gratitude aussi : le doudou venait de lui être offert par l’un des protagonistes de son film en clin d’oeil à l’Ours d’or décroché fin février à Berlin.

Sur l’Adamant se concentre sur la vie quotidienne, sept mois durant au gré des autorisations édictées en 2021 par le Covid, d’un centre de jour psychiatrique : l’Adamant. Un de ces endroits où, en France, les adultes atteints de troubles mentaux peuvent souffler un peu. Ils y bénéficient d’activités comme la musique, la peinture, l’écriture, des jeux. «Des ateliers qui en général sont un prétexte et non une fin en soi ; il s’agit d’abord d’une invitation à ne pas rester cloitré, à recréer du lien avec le monde«, explique le cinéaste dans l’appartement parisien où il vit entouré de sculptures et, il va de soi, quelques tableaux d’art brut.

«Un lieu attractif»

Construit sur une barge flottante en plein Paris, ouvert en 2010, l’Adamant a le chic pour ne pas être un endroit normal. Tout en bois, posé sur la Seine, dont il absorbe la lumière et la magie, c’est un lieu à part et épargné. Si la crise des systèmes de soin et du service public est loin d’être absente de la réflexion de Philibert – elle transparaissait dans De chaque instant (2018), sur des jeunes infirmiers en formation -, elle n’apparaît ici qu’en sourdine. «Ce film ne dénonce pas, il montre plutôt ce qui fonctionne et qui essaie de résister au rouleau compresseur de l’économie dans un contexte où on nous parle d’hôpital-entreprise, précise-t-il. Ici, on découvre une psychiatrie humaine et digne, pratiquée dans un lieu attractif qui séduit les soignants autant que les patients. D’ailleurs on sent l’équipe effervescente, inventive, ouverte.»

La réalité veut malgré tout qu’il existe deux catégories distinctes : les praticiens et les malades. Sut l’Adamant, elles se confondent souvent. «Au montage, il fallait trouver un équilibre entre la nécessité de faire émerger des individualités et le désir de montrer un collectif où l’on ne distingue plus soignants et soignés.» Séparer les uns des autres serait, selon lui, un contre-sens. «Beaucoup de leurs réunions et activités sont coanimées par les patients ; par exemple, tous tiennent le bar à tour de rôle. Cette horizontalité fait l’essence du lieu.»

Ramenés à la vie plutôt qu’à leurs symptômes, les patients livrent en toute confiance, face caméra, leurs éclairs de lucidité. et parfois leurs éclats d’humour. «Il nous arrive de rire mais jamais à leurs dépens, dit Nicolas Philibert. De même, je ne veux pas montrer des gens en crise ou étrangers à eux-mêmes ou aux autres.» Par opposition, son art de cultiver la conversation filmée réserve ici ses moments de grâce, ses jolis imprévus. Il insiste : il ne veut filmer que ce qu’on veut bien lui donner, sans forcer les portes.

Blagues et chansons

On lui en sait gré car, au-delà du trouble, on se sent bien sur son îlot psychiatrique. On ne demande qu’à s’attacher aux blagues et à la gouaille de Muriel, aux souvenirs de Frédéric habité depuis toujours par le fantôme de Van Gogh, ou aux chansons de François qui, sans ses médicaments, sait bien qu’il se prendrait pour Jésus… Tous un peu naufragés, mais pas si zinzins, loin de là.

On serait ravi de les retrouver dans la suite de Sur l’Adamant, déjà tournée et en cours de montage, prévue en salles pour 2024. «Certains apparaîtront dans les deux prochains films, confirme le cinéaste. L’un a été tourné dans les unités hospitalières Averroès et Rosa Parks du pôle Paris Centre, l’autre suit les visites des infirmiers aux domiciles des patients retournés chez eux. Il prévient : ces trois films seront complètement indépendants les uns des autres. Son regard fera le lien. Toujours bienveillant, jamais en surplomb.

Libération - 18 avril 2023

Primé à Berlin, le documentariste filme ce centre d’accueil psychiatrique de jour installé sur une péniche à Paris et dresse une multitude de portraits où patients et thérapeutes sont à traitement égal, jusqu’à effacer les préjugés de normes.

Ça commence par un ordre du jour, mais l’ordre est tout de suite bousculé. Tandis qu’une membre de l’équipe soignante de l’Adamant insiste gentiment pour que la traditionnelle réunion du lundi matin obéisse à un certain protocole, une patiente, assise à côté d’elle, aimerait savoir tout de suite le nom du nouveau venu. D’emblée, notre attention et notre empathie vont vers elle : effectivement, l’ordre relève de l’absurde, pourquoi attendre pour demander son prénom au jeune homme, si on a envie de le savoir maintenant. Si elle se plie finalement à la règle, c’est avec un sourire entendu, pour elle-même, avec un sens de l’humour dont elle ne se départira pas par la suite.

En filmant ce centre d’accueil de jour unique en son genre – au cœur de Paris, il est situé sur une péniche –, Nicolas Philibert revient en pays connu, celui du soin psychiatrique. Dans la Moindre des choses (1997), il avait filmé La Borde, la clinique fondée par le psychanalyste Jean Oury dans les années 50, selon les principes de l’antipsychiatrie. Ici, l’ambition est plus modeste mais la curiosité est restée la même : en partant à la rencontre des visiteurs de ce bateau immobile, passagers réguliers ou hôtes occasionnels, Nicolas Philibert filme des angoisses et des ébahissements, des terreurs, des inspirations, brutalement précipités à la surface par le trouble psy, mais au fond communs à tous.

Tous sur le même bateau

Ce qu’il nous propose est alors moins l’exploration du fonctionnement d’un lieu – une institution, comme aurait pu le faire Frederick Wiseman – que le portrait d’une multitude ; multitude prise dans son quotidien, alternant les ateliers créatifs et les moments à prendre un café ou à cuisiner ensemble, sans que rien n’indique qui soigne et qui vient trouver un soutien sur la péniche. Alors qu’on se prend à chercher, dans les regards, les gestes, la parole, ce qui ferait signe vers la folie, ou à l’inverse vers la rationalité, on se rend compte à quel point cette norme est inopérante, le point de bascule étant toujours incertain entre intensité et délire, timidité et mutisme. Le film s’emploie, tout comme la philosophie du lieu l’y invite, à ne pas faire le tri, et à accepter le pacte que proposent d’emblée les personnes filmées : faire partie de la même histoire, tous sur le même bateau.

Car ce qui relie l’équipe de tournage aux pensionnaires de l’Adamant c’est un désir de création qui donne au film ses plus belles séquences. Qu’il s’agisse de commenter un dessin que l’on vient d’achever, de jouer un morceau de musique qu’on a composé, ou simplement de faire part d’une idée, c’est toujours avec une puissance de feu que les intéressés s’impliquent. La force des individualités est d’ailleurs telle qu’elle vient presque contredire l’horizon de fonctionnement coopératif du lieu. Les activités sont collectives mais au fond chacun est à lui seul un monde tellement complexe et autonome qu’il supporte mal d’être confronté à un autre.

Ce qu’il reste à conquérir

L’Adamant, repaire d’artistes, vivier de solitudes explosives. Sorte de refuge idéal, d’arche de Noé au cœur de la ville violente, l’Adamant est une bonne nouvelle et l’on comprend que le jury du dernier festival de Berlin ait tenu à la célébrer en remettant l’Ours d’or à Philibert.

Néanmoins, le film ne se contente pas de souligner le travail accompli mais, en choisissant de conclure sur le coup de gueule d’une des patientes, fait signe vers ce qu’il reste toujours à conquérir : alors que celle-ci réclame depuis des mois de pouvoir animer un atelier de danse, elle sent qu’autour d’elle on fait la sourde oreille. Pourquoi ? Quelle barrière invisible, dressée même si c’est à son corps défendant par l’institution, l’empêche de transmettre son savoir ? Qu’est-ce qui ne fait pas d’elle une danseuse comme une autre ? C’est sur une crête de questions que se place le film, toutes celles que posent sans cesse les passagers de l’Adamant à la vie comme elle va.

Libération - 18 avril 2023

Le documentariste Nicolas Philibert a embarqué sur la barge hôpital de jour sise sur la Seine, qui accueille des personnes ayant besoin de soins psychiatriques. Une immersion sensible parmi des patients et soignants regroupés dans un environnement atypique.

C’était il y a plus de dix ans, juste quelques jours après l’ouverture de l’Adamant en septembre 2010. On discutait alors avec une patiente. «C’est vrai que c’est le premier bateau psychiatrique au monde ? Cela veut dire que l’on est tous dans le même bateau, non ?» Eh oui, ils sont tous sur une magnifique et singulière barge, plantée aux pieds de la gare d’Austerlitz. Elle est là, avec des stores en bois d’une grande élégance, laissant passer les reflets de l’eau et la lumière du jour, loin, très loin des murs de l’asile. Tout autour, une vie circule avec le va-et-vient des péniches sur la Seine.

Ce lieu, aujourd’hui l’objet du documentaire Sur l’Adamant de Nicolas Philibert, est unique mais il est d’abord le fruit d’un long combat. Cela faisait en effet des années que le Dr Eric Piel, chef d’un secteur de psychiatrie à l’hôpital d’Esquirol (Val-de-Marne), avait cette idée en tête : construire un hôpital de jour pour ces malades sur une péniche. «L’eau, c’est reposant», nous confiait-il alors. Peut-être cherchait-il à mettre en œuvre la phrase du psychiatre catalan François Tosquelles, à l’origine de la psychothérapie institutionnelle(1), dont il se disait l’héritier ? «La caractéristique du malade, c’est d’être sur une berge, puis sur une autre, mais d’oublier le pont.»

Eric Piel, lui-même, habitait sur une péniche : «La psychiatrie a besoin de lumière, de vie. La plus belle avenue de Paris, c’est ici : la Seine. Alors pourquoi ne pas s’y installer ?» Dans son service, il avait créé une agence de voyages pour les malades. «Ils ont bien le droit de partir en vacances», nous expliquait-il. A la mairie de Paris, l’idée d’une «péniche de fous» intéressait mais provoquait quelques blocages, certains craignant des noyades. Cela a donc pris du temps : l’appel d’offres pour construire le bateau, puis des mois de construction. Et les patients ont dû s’y habituer. Tous les lundis, un atelier a été ainsi proposé aux malades. Son nom : «Larguez les amarres.» A l’époque, l’hôpital de jour du service se situait au sixième étage d’un immeuble en plein quartier des Halles à Paris, lieu agité et bruyant. «Dire que l’on allait sur la Seine, cela suscitait de la curiosité, de l’intérêt. Et c’était bien, non ? Pour une fois que la psychiatrie suscitait l’intérêt», racontait Arnaud Vallet, infirmier.

«Les patients se sentent au centre des choses»