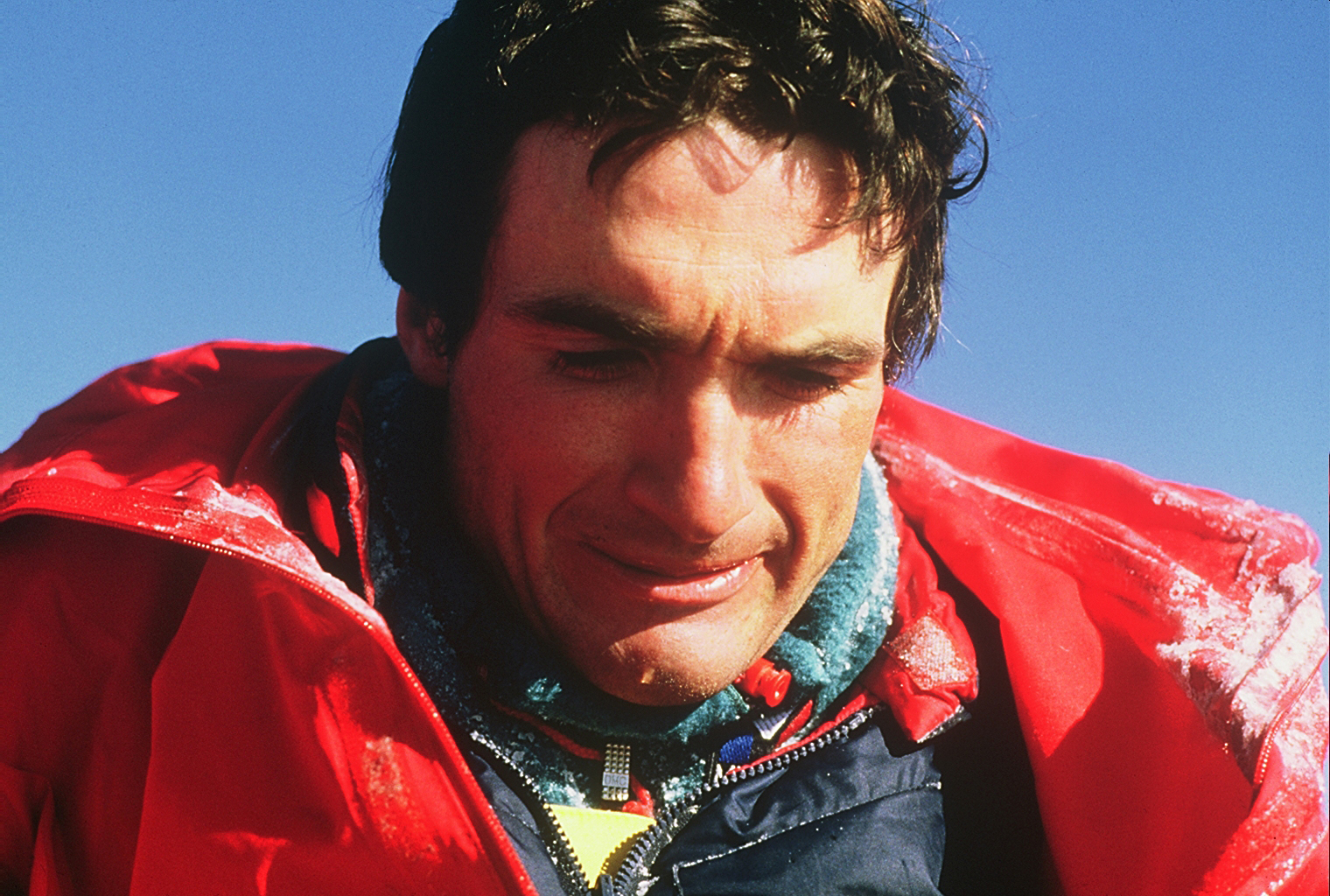

L’un des plus fabuleux « enchaînements » jamais réalisé par un alpiniste : les 12 et 13 mars 1987, Christophe Profit, 26 ans, réussissait en 40 heures l’ascension hivernale des trois plus grandes faces nord des Alpes : Grandes Jorasses, Eiger, Cervin.

Mais par-delà cette couverture de l’événement, c’est la coulisse qui est découverte, l’histoire de ce projet, les hauts et les bas de ses préparatifs et la personnalité de son auteur, danseur des verticales, qui concentre au bout de ses doigts l’énergie et les réflexes de la vie même.

Image Laurent Chevallier, Denis Ducroz, Olivier Guéneau, Richard Copans • Son Olivier Schwob, Bernard Prud’homme, Freddy Loth • Montage Marie Quinton • Musique originale André Giroud • Assistant à la réalisation Serge lalou • Directrice de production Françoise Buraux • Producteur délégué Yves Jeannneau • Production Les Films d’Ici, Antenne 2 • Avec la participation de Millet.

Grand-Prix des Journées Internationales du Film d’Aventure Sportive, Hakuba (Japon), 1987 • Diable d’Or, Festival International du Film Alpin, Les Diablerets (Suisse), 1987 • Grand-Prix du Festival Mondial de l’Image de Montagne, Antibes, 1987 • Prix spécial du jury, Festival international du film d’aventure, La Plagne, 1987 • Grand-Prix du Festival de Teplice Nad Metuji (Tchécoslovaquie), 1988 • Triglav d’argent, Festival international de Kranj (Yougoslavie), 1988.

Première diffusion télé : 4 juillet 1987 / Antenne 2.

En 1986, la chance me sourit. Le film Christophe que je viens de terminer connaît un certain retentissement dans le petit monde du cinéma de montagne : il reçoit des prix dans les festivals spécialisés et se vend à plusieurs télévisions étrangères. Il faut dire que depuis quelques temps, les films « d’aventure sportive » comme on dit à l’époque connaissent une véritable explosion, tandis que de nouvelles pratiques sportives se développent : parapente, canyoning, snowboard, rafting, base jump, saut en élastique, etc. Les chaînes de télévision ne sont pas en reste. TF1, Antenne 2 et France 3 leur ouvrent chacune une case hebdomadaire. Cette effervescence médiatique crée un appel d’air : les « aventuriers » se multiplient. Pour financer leurs projets, ils recherchent des sponsors, qui monnayent leur apport financier contre des images…

Dans le domaine de la haute montagne, un nouveau concept a fait son apparition : celui d’« enchaînement ». Puisque tous les sommets des Alpes ont été gravis par toutes les faces et sous toutes les coutures, c’est à qui « enchaînera » désormais plusieurs ascensions en « solo intégral », c’est-à-dire non plus seulement en solitaire mais sans corde ni aucun équipement de protection ; et depuis chaque sommet on regagnera la vallée en parapente. Les horaire habituels vont être pulvérisés.

Christophe Profit fait partie des meilleurs alpinistes de la nouvelle génération. Il s’est fait connaître en juin 1982 en escaladant, à 21 ans, , la « Directe américaine » de la face ouest des Drus en 3 heures 10. En mars 1985, il a gravi la face nord de l’Eiger en 10 heures alors que les deux précédentes ascension solitaires hivernales de cette même paroi, oeuvres d’un japonais puis d’un français ont demandé respectivement 8 et 6 jours à leurs auteurs.

Fin 1986, il prépare l’enchaînement des trois plus grandes faces nord des Alpes – Grandes Jorasses, Eiger, Cervin – et me propose de faire un film qui retracera cette chevauchée. Après notre tournage dans les Drus, organisé comme un tournage de fiction (remake de son exploit de juin 82, il nous avait fallu plusieurs jours pour « reconstituer » la continuité d’une ascension accomplie en quelques heures), la perspective d’un film tourné cette fois-ci en temps réel constitue pour moi un nouveau défi que je décide de relever. J’ai le sentiment que si je veux pouvoir continuer à faire des films, je vais devoir en passer par là, me mesurer à l’infranchissable.

En janvier 1987, je retrouve Christophe chez lui à Chamonix. Il est pleinement habité par son projet et s’y prépare avec la plus grande minutie, aidé de Sylviane. Régime alimentaire strict, entraînement quotidien : escalade, ski de fond, cascades de glace, course à pied… Dix-huit mois plus tôt, il a déjà « enchaîné » une première fois ces trois faces mythiques – en 24 heures – mais c’était en été, donc plus « facile ». Tout est relatif ! Cette fois-ci, il pense mettre environ 40 heures.

Longtemps désignées comme « les trois derniers problèmes des Alpes », les faces nord des Jorasses, du Cervin et de l’Eiger sont les plus prestigieuses aux yeux des alpinistes, toutes générations confondues ; non seulement parce qu’elles ont été dans le passé le théâtre d’aventures légendaires – souvent dramatiques – mais parce que leur difficulté, leur ampleur, l’engagement qu’elles exigent continuent d’attirer les convoitises et de nourrir l’imaginaire des plus audacieux. Avec ses 1650 mètres de dénivelé, celle de l’Eiger est sans doute la plus impressionnante et la moins hospitalière des trois. Verticale sinon en dévers sur les deux tiers de sa hauteur, cette gigantesque muraille calcaire, continuellement verglacée, est fréquemment balayée par des chutes de pierres. La face nord du Cervin offre une image plus étincelante. C’est la montagne exemplaire, la pyramide parfaite. Mais elle est en mauvais rocher, souvent battue elle aussi par des chutes de pierre. Enfin, immense barrière aussi large que haute se dressant au dessus de la Mer de Glace, la face nord des Grandes Jorasses aligne plusieurs itinéraires « mixtes », alliant couloirs de glace et éperons rocheux, qui n’offrent guère d’échappatoire.

Photos et cartes à l’appui, Christophe m’expose le détail de son parcours. La veille du jour J, il montera au Refuge du Couvercle, qu’il quittera vers minuit après avoir dormi un peu, pour gagner le pied des Jorasses, dont il pense pouvoir commencer l’ascension aux alentours des 3 heures du matin. Une fois au sommet, qu’il espère atteindre dans le milieu de la matinée, il s’élancera en parapente direction Courmayeur, sur le versant italien du Mont-Blanc, où un ami l’attendra en voiture. Ils rejoindront alors Chamonix, d’où il s’envolera en hélico pour rallier le pied de l’Eiger, dans l’Oberland bernois. Après la face nord de « L’Ogre » (Eiger) et un nouveau vol en parapente, un hélicoptère l’emmènera alors dans le Valais… où il ne lui restera plus qu’à gravir le Cervin !

Apparemment simple, l’organisation du projet l’est beaucoup moins qu’il n’y paraît, notamment en raison d’obscurs motifs juridiques : en principe un hélicoptère français n’a pas le droit de survoler le territoire Suisse… et inversement. Quant au tournage proprement dit, c’est un vrai casse-tête ! Trajets en voiture, rotations en hélico, passages en douane avec le matériel cinéma, chargement de la pellicule dans les caméras, assurage des techniciens en cas d’éventuelles déposes en paroi, repas, boissons chaudes, couchage… les difficultés d’ordre logistique sont innombrables, et me conduisent rapidement à conclure qu’il nous faudra trois équipes autonomes et pas moins de deux hélicoptères, sans compter celui que Christophe empruntera pour se rendre d’un massif à un autre. Il va donc falloir réviser notre budget à la hausse!

En attendant, j’en profite pour filmer un peu Christophe à l’entraînement, puis je remonte à Paris pour lancer la préparation. Aux difficultés déjà évoquées s’ajoutent toutes celles qui sont liées au froid. Les essais de matériel fait l’objet de toute notre attention. Il n’est pas question qu’une des caméras nous lâche en cours de route. Elles seront alimentées par des batteries au lithium supposées résister à des températures de moins quarante. Mi-février, nous sommes fin prêts. Une inconnue demeure pourtant : la météo. C’est d’elle seule que va dépendre le lacement des opérations. Toute l’équipe est en stand by. Matin et soir, Christophe appelle les stations météo de Chamonix et de l’aéroport de Genève. Les jours passent, la pression monte, mes nuits sont de plus en plus agitées. J’ai appris que nous ne serions pas les seuls à couvrir l’événement : Antenne 2, Paris-Match, Europe 1, la Télévision Suisse Romande, L’Equipe Magazine et le mensuel Alpirando seront de la partie. Jamais encore une ascension en haute montagne n’a été à ce point médiatisée. Christophe va devoir grimper au milieu d’un essaim d’hélicoptères. Nous apprenons aussi qu’un autre alpiniste, Eric Escoffier, a prévu de se lancer dans la mêe aventure, dès le premier créneau météo lui aussi, c’est-à-dire aux mêmes dates. Qui sortira vainqueur de ce duel au sommet ? Qui sera le plus rapide ? Que sera le premier ? Pourvu au moins qu’ils fassent les trois sommets dans un ordre différent !

Le 9 mars, après trois semaines de grisaille, on nous annonce enfin un anticyclone. Du beau temps, froid et sec. Christophe nous confirme que les trois faces sont en bonnes conditions : couvertes de glace vive, non de neige molle et instable. Nous filons à Chamonix. Ultime réunion. Pour la centième fois, nous passons en revue le détail des opérations : composition des voitures, rotations en hélico, déposes en paroi, matériel, rechargement des caméra, casse-croûtes, carnets A.T.A. à présenter aux douanes, hébergement, etc. Chaque technicien a des consignes strictes, qu’il va devoir respecter à la lettre. Les médias sont là aussi : les radios, les télés, Paris-Match… C’est la première fois qu’un alpiniste va grimper « en direct ». Nous entrons dans une ère nouvelle. Longtemps resté à l’écart du cirque médiatique, l’alpinisme y succombe à son tour, et c’est cela aussi que j’ai l’intention de filmer.

Nicolas Philibert

Suspense dans l’Eiger, par Christophe Profit (extraits)

« A 16 heures je démarrais la face nord de l’Eiger. Rapidement je m’aperçois que les cordées qui me précédaient se sont trompées, et je dois faire ma propre trace pour rejoindre le premier passage difficile sous la traversée Hinterstoisser. Il valait mieux connaître ! Arrivé à cette fameuse traversée je rencontre la première cordée : des coréens venus chercher le corps d’un amis disparu à l’automne. Au-dessus, je tombe sur deux anglais tandis que deux hélicos nous tournent autour : un barouf dingue et surtout des coulées par le souffle des pales. Les anglais avaient décidé de redescendre à cause des mauvaises conditions, et moi je continue !-

(…)

Les premières grosses difficultés ont commencé juste avant la nuit, entre le premier et le deuxième névé. J’ai commencé à avoir les boules sur le grand névé ; je l’avais fait une fois en hiver par une neige dure, et là je devais me battre avec une glace noire et dure, vérifier chaque ancrage.

J’ai pris mon mal en patience. Presque arrivé au Fer à repasser j’ai trouvé un autre gros obstacle : des bouchons de neige dans les fissures. Avec la panne du Barracuda j’ai commencé à nettoyer, ce qui m’a pris pas mal de temps. J’ai franchi ce passage d’une longueur pour atteindre le Fer à repasser et à la fin j’avais deux doigts complètement blancs. Je n’avais jamais eu les doigts dans cet état. Je me suis immédiatement arrêté pour les masser. La circulation est revenue et j’ai rejoint le Bivouac de la Mort. J’avais fait une vacation radio au niveau du premier névé, et là j’en ai refait une. Au fur et à mesure je me rendais compte que cela devenait de plus en plus problématique et en arrivant à la Rampe j’ai vraiment pris un coup au moral. Je savais que le problème était là, mais à ce point ! Quand j’ai fait les premiers mètres dans la Rampe je me suis dit que vraiment ce n’était pas possible de grimper dans ces conditions ! J’ai appelé à la radio et je le leur ai dit.

De la Rampe on voit très bien la Kleine Scheidegg, l’hôtel où ils étaient, et jamais je n’avais perçu avec une telle acuité le contraste entre la vie là-bas et moi dans une situation aussi précaire. Je leur parlais à la radio et pour un rien, une demi seconde après je pouvais me casser la figure et débouler 1000 mètres de paroi. Je pouvais leur parler, me confier et en même temps j’étais en plein vide sur mes pointes de crampon accrochées à des bouchons de neige branlants : ça m’a fait tout drôle. J’ai continué dans La Rampe en faisant super gaffe. Je me souviens notamment d’un passage dont trois fois de suite je me suis approché, revenant à chaque fois en arrière sans oser le tenter tellement cela me paraissait tangent. Je n’avais aucune possibilité de m’assurer, tout était recouvert de neige et j’étais obligé de passer au moral. Là j’ai eu le sentiment de jouer à la roulette russe, j’étais sur les pointes de mes crampons et tout pouvait arriver. La radio c’était mon paquet de cigarettes, c’était instinctif, je ne pouvais m’empêcher d’appeler. Ensuite je suis arrivé au passage clé de La

Rampe, la fissure: là c’était carrément sordide. Trois bouchons successifs barraient la fissure, une neige bien durcie.

Il n’y a pas d’autre passage. Il fallait nettoyer : j’ai mis une heure trente pour tout dégager sur vingt mètres. Je trouvais des pitons au fur et à mesure donc je pouvais m’autoassurer. Pour l’un des bouchons j’étais dessous à essayer de dégager la neige et d’un seul coup un énorme bloc m’est tombé sur la nuque.

(…)

Dès les premières lueurs du jour, je me suis lancé dans la Traversée des Dieux : c’est vertigineux et j’ai pris le temps de m’assurer. Je suis arrivé à l’Araignée : c’était une étape, le moral allait mieux. Ensuite les fissures de sortie m’ont posé moins de problèmes que je ne le craignais. Je me sentais fatigué, sans plus. C’est en arrivant sur l’arête sommitale que j’ai eu le gros coup de barre. Je m’arrêtais tous les dix mètres. A 9 h 30, en arrivant au sommet où Sylviane m’attendait, j’ai complètement craqué. Je me suis mis à pleurer. Puis je suis arrivé près de l’équipe cinéma et je sanglotais. Je pouvais me laisser aller : pour moi c’était gagné. Je sortais vivant d’une nuit de cauchemar et c’était un immense bonheur. Elie Hanoteau m’attendait avec mon parachute. Le vent avait forci et il m’a dit que le décollage ne serait pas évident. Je n’ai pas hésité, j’étais en hypothermie. J’avais les joues blanches, mon pantalon était dur comme du bois, j’étais très marqué et j’ai estimé que c’était trop dangereux dans ces conditions de partir en parapente… »

« Bien sûr, le réalisateur ne s’est pas privé de ces images fantastiques d’un homme seul dans l’immensité rocheuse, de ce ballet irréel d’un alpiniste dansant à la verticale sur une paroi de glace, un piolet dans chaque main et des crampons aux pieds, de ce travelling étourdissant autour de Christophe Profit « sortant » des Grandes Jorasses ou de sa vertigineuse descente pendu sous un parapente multicolore. Mais il a su aller au-delà et saisir ces petits gestes, ces paroles sans importance, qui donnent sa dimension humaine, la vraie, à l’exploit. Paradoxalement les images les plus lumineuses de ce film sont celles qui illustrent l’ascension nocturne de l’Eiger. Christophe Profit n’est plus à l’écran, mais il est autrement présent, par le seul lien qui l’unit à sa compagne Sylviane, un talkie-walkie. Un filet de voix sort des ténèbres, « J’ai froid aux pieds ! » et la solitude du grimpeur, le silence et le froid, le sommeil et l’épuisement deviennent évidents. »

« Avec trois équipes de tournage, 10.000 mètres de pellicule et 15 heures d’hélicoptère, Philibert dissèque tous les préparatifs de Profit. Une équipe dans la paroi, l’autre au sommet qui se relaient en permanence. Dans la nuit du 12 au 13, Christophe connaît de grandes difficultés dans l’Eiger. Froid et lampe électrique en panne. Le retard s’accumule. Au sommet Christophe porte les stigmates d’une nuit d’enfer. Tout le monde l’entoure comme un nouveau né. Plan après plan Trilogie pour un homme seul est un film d’amour. »

« … Tout y est. La chronique d’une passion, l’histoire d’une obsession, l’aventure d’un couple, le portrait d’une solitude, et l’observation du grand cirque médiatique. Plus il y a de monde autour de Christophe Profit et plus il est seul. Au-delà des formidables images de montagne de l’ascension métronome du Croz ; de la performance technique du ballet caméra / hélico / parapente (bravo à l’opérateur et au pilote), de l’émotion dans la nuit de l’Eiger ; je garderai une image. Celle de ce petit grand homme en lévitation, tout seul au sommet des Grandes Jorasses ; la caméra qui s’éloigne et qui révèle le gros insecte vrombissant à quelques mètres ; et l’alpiniste qui paradoxalement semble encore plus seul. La majeure partie du film a été tourné en direct, comme un grand reportage, et pourtant Philibert sort de son chapeau une histoire d’amour. »