La Galerie de Zoologie du Muséum National d’Histoire Naturelle était fermée au public depuis un quart de siècle, laissant dans la pénombre et dans l’oubli des dizaines de milliers d’animaux naturalisés : mammifères, poissons, reptiles, insectes, batraciens, oiseaux, crustacés…

Tourné au cours de ses travaux de rénovation – de 1991 à 1994 -, ce film raconte la métamorphose de ce lieu, et la résurrection de ses étranges pensionnaires.

Image Frédéric Labourasse, Nicolas Philibert et occasionnellement Jean-Charles Cameau, Philippe Costantini, Katell Djian, John Jackson, Martin Legrand, Eric Millot, Corinne Oréal • son Henri Maïkoff, et parfois Pierre Bevfe, Eric Excoffier, Dominique Lancelot, Pierre Lorrain, Olivier Schwob, Jean Umansky, Dominique Vieillard, François Waledish • musique originale Philippe Hersant • montage Guy Lecorne, assisté de Julietta Roulet • mixage Julien Cloquet • assistant à la réalisation Valéry Gaillard • direction de production Françoise Buraux • producteur délégué Serge Lalou • une coproduction Les Films d’Ici, France 2, Muséum National d’Histoire Naturelle, Mission Interministérielle des Grands Travaux • avec la participation du CNC, du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, du Ministère des Affaires Etrangères • en association avec Channel 4, RAI TRE, VPRO, Télévision Suisse Romande.

- Prix du meilleur film « de recherche », Festival dei Popoli, Firenze 1994

- Prix Okomedia, Frankfurt, 1995

- Golden Gate Award, San Francisco International Film Festival, 1995.

Première diffusion télé : 1er janvier 1995 / France 2

Sortie salles France : juin 1996 ( MKL pour Lazennec Diffusion)

Distribution & ventes internationales : Les Films du Losange

www.filmsdulosange.fr

Au printemps 1991, lorsque j’ai appris que la Galerie de Zoologie, qui était fermée au public depuis un quart de siècle, allait être restaurée, j’ai eu envie aussitôt de faire un film sur ce chantier pas comme les autres : bien sûr on allait rénover le bâtiment, repenser entièrement la scénographie et le mode de présentation des spécimens, les adapter aux connaissances actuelles… mais on allait surtout restaurer une partie de ses fabuleuses collections, des centaines de spécimens parmi les millions d’animaux naturalisés que les chercheurs d’autrefois, voyageurs naturalistes, avaient draînés de tous les coins du globe et amassés depuis plus de deux siècles.

Pendant des mois, dans le secret des ateliers et des laboratoires, on allait donc s’employer à dépoussiérer, recoudre, panser, rapiécer ou repeindre les pensionnaires de la Galerie, que 25 ans d’abandon avaient sérieusement défraîchis.

L’un de mes précédents films, La Ville Louvre, explorait déjà les coulisses d’un grand musée… Mais cette fois, il s’agirait d’entonner une sorte d’hymne à la diversité du règne animal où mammifères, poissons, oiseaux, mollusques, insectes, amphibiens et reptiles se partageraient la vedette, reléguant les humains, naturalistes et muséologues, architectes et taxidermistes, au rang de faire-valoir.

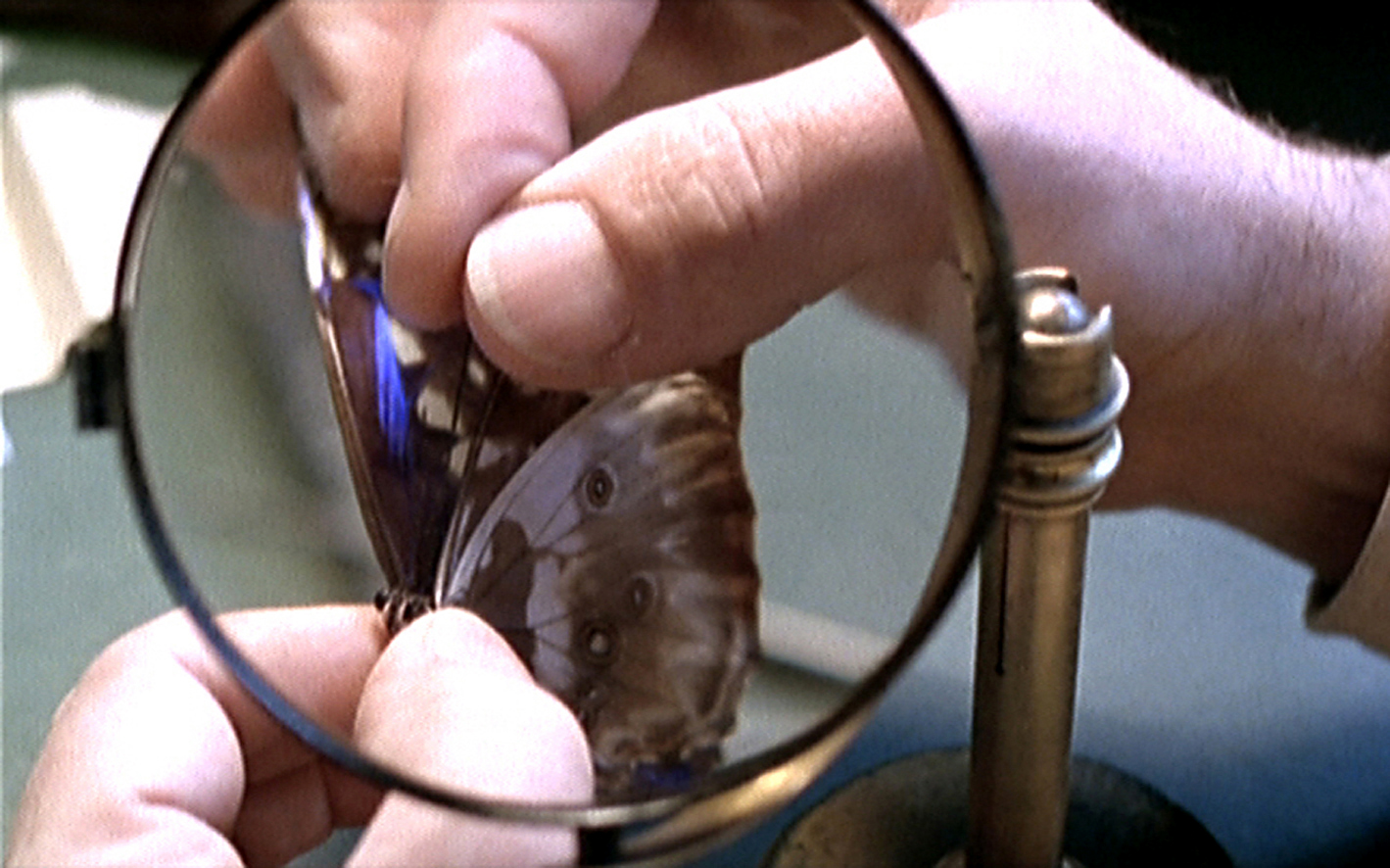

Mais pour filmer ces collections, il allait d’abord falloir nous familiariser avec la manière dont elles étaient – et sont encore – conservées : tout un système de boîtes, de cartons, de bocaux, d’étiquettes, de tiroirs, d’étagères, d’empilements, d’armoires, de vitrines, de rangées, de compartiments… Autant de divisions et de sous-divisions qui renvoient à ces notions de règne, de classe, d’ordre, de genre, de famille, d’espèce et de sous-espèce qui en ordonnent l’inventaire selon une hiérarchie sans cesse remise à jour, puisqu’à en croire les spécialistes, cette gigantesque entreprise de classification, dont Linné jeta les bases modernes il y a 250 ans, est loin d’être achevée. J’apprendrai en effet qu’on identifie encore chaque année près de 7 000 espèces ou sous-espèces nouvelles de par le monde, en particulier chez les insectes.

J’ai donc entrepris de filmer d’étranges corps silencieux, immobiles, inertes, ces animaux défunts, devenus objets, figés pour toujours dans des postures destinées à leur rendre une apparence de vie.

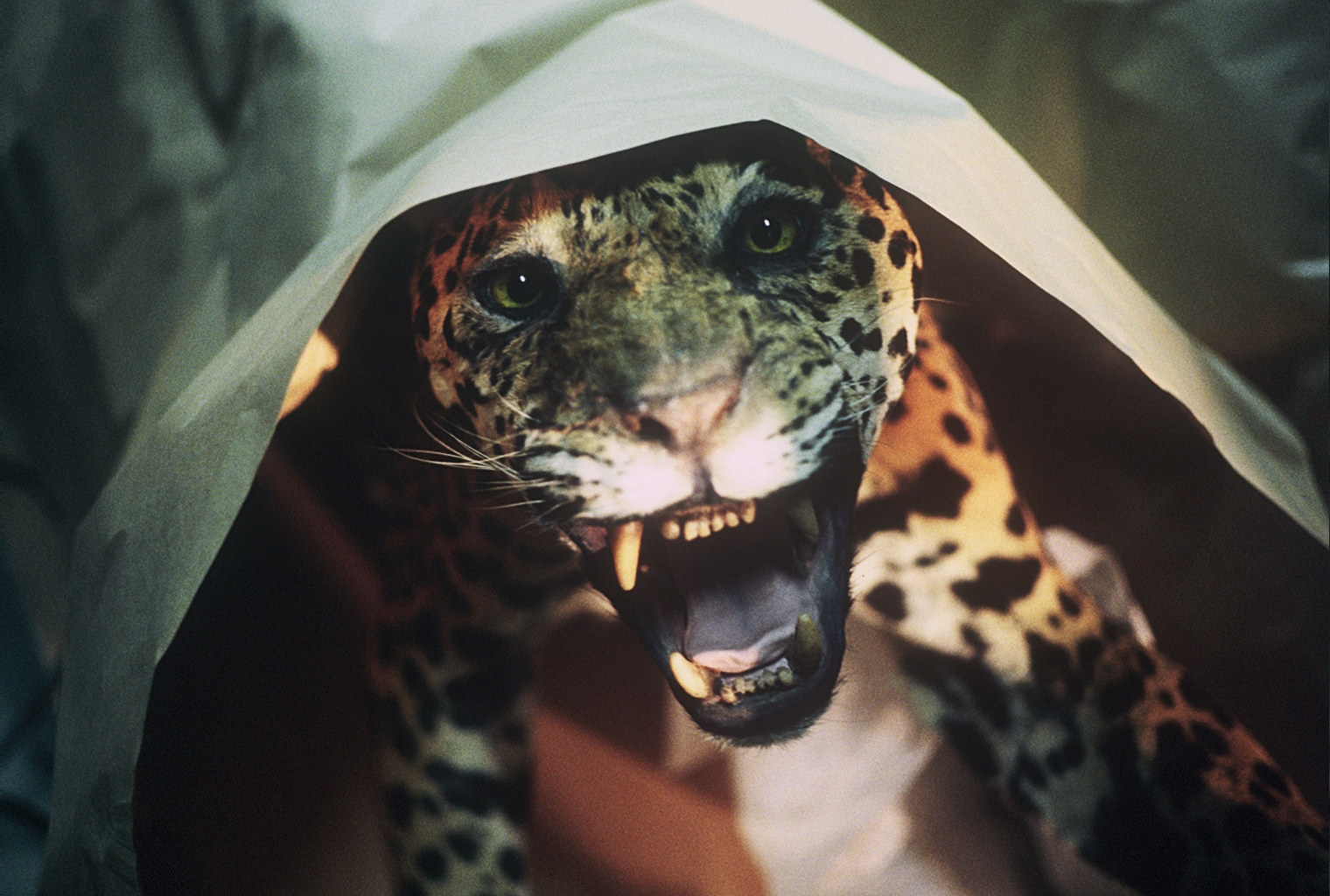

Mais comment donner un semblant de vie à ces corps vidés de leur substance, et dont il ne reste plus que l’enveloppe extérieure ? A l’évidence, il allait falloir donner l’illusion qu’ils nous regardent, se placer de telle manière que ces yeux immobiles, que ces yeux morts qui jamais ne cillent ni ne se dérobent, retrouvent une apparence d’intensité. Cependant, toutes les espèces animales ne s’y prêtent pas également, puisque bon nombre d’entre elles possèdent un oeil de chaque côté du crâne. Or pour que naisse l’illusion d’un regard, il convient que les deux yeux soient dans l’axe de la caméra.

Et il faudrait aussi parler des postures, des poses, des expressions dans lesquelles les spécimens ont été immortalisés, et qui nous révèlent tant de choses sur l’imaginaire des hommes face à la nature. De leur examen attentif pourrait naître une Histoire de la taxidermie, qui révélerait l’existence de modes, de courants, de styles, tant il est vrai que la représentation que l’on se fait du monde animal évolue au fil des siècles.

L’image classique du lion, figé dans une posture agressive et guerrière – gueule béante, crocs acérés, une antilope entre les griffes – fait sourire les spécialistes d’aujourd’hui qui, s’ils avaient à naturaliser un tel spécimen, inclineraient sans doute à lui donner une expression plus neutre. L’anthropocentrisme a perdu de sa morgue, tandis que s’est peu à peu imposée l’idée d’évolution. Grâce aux découverte conjuguées de la paléontologie et de la biologie moléculaire, nous savons aujourd’hui que tous les êtres vivants qui existent ou ont existé appartiennent à un seul et même arbre généalogique, qu’ils procèdent d’une même filiation, dans laquelle s’inscrit l’espèce humaine elle-même… Comme quoi ce film n’est rien d’autre qu’un film de famille, puisque du dromadaire à la tarentule en passant par l’épagneul breton, le merlan ou la mouche tsé-tsé, tous les animaux, paraît-il, sont nos arrière-petits cousins.

Mais qu’on ne s’y trompe pas : mon ambition n’était pas de faire étalage d’un quelconque savoir scientifique. Aucune explication, pas d’interviews : ce film propose une mise à distance, le regard amusé et fouineur d’un cinéaste qui se serait introduit en ces lieux par effraction. Il suggère le point de vue d’un amateur de rêves saisi par l’étrangeté, l’émotion que dégagent ces centaines, ces milliers d’animaux immobiles, amassés par les savants d’autrefois et si précieusement conservés par les scientifiques d’aujourd’hui.

Et au-delà, Un animal, des animaux nous renvoie aux origines de la vie, à une autre échelle : celle des temps géologiques, qui s’expriment en centaines de millions d’années.

Nicolas Philibert

Les Inrockuptibles – - 5 juin 1996

Un singe nous fixe étrangement, un éléphant glisse entre les platanes…

Un documentaire au croisement de la science, du fantastique et du surréalisme.

Un peu submergés par le déferlement des sorties postcannoises, il ne faudrait surtout pas oublier Un Animal, des animaux, véritable joyau d’intelligence cinématographique coincé mais, on l’espère, pas écrabouillé entre le Rohmer et le Desplechin. On connaissait son réalisateur, Nicolas Philibert, pour La Ville Louvre, minutieuse plongée dans les coulisses et secrets du célèbre musée, ou pour Le Pays des sourds, formidable leçon de regard sortie en salle l’année dernière. Dans Un animal, des animaux, la caméra de Philibert a scrupuleusement enregistré les étapes de la rénovation du Muséum d’histoire naturelle. Un travail de restauration à la fois gigantesque et méticuleux, qui a nécessité des dizaines de compétences diverses voire opposées, de la matière grise et de l’huile de coude : doigts de fée des taxidermistes, connaissances des paléontologues, muscles des déménageurs, oeil des coloristes, regard des architectes, organisation des archivistes… C’est tout un bestiaire humain et scientifique que Philibert nous dévoile, des tâches les plus infimes (classement des papillons, collage d’une plume sur un oiseau…) aux travaux les plus grands (reconstruction du bâtiment et réagencement des secteurs selon la chaîne de l’évolution…), de la tête (réflexions conceptuelles des scientifiques) aux jambes (sueur des camionneurs qui transportent un éléphant), tout un travail collectif de mise en scène et de représentation ; finalement, en bon cinéaste, Philibert nous montre aussi la métaphore du tournage d’un film. Mais par delà les hommes, les vraies vedettes ici sont leurs ancêtres et arrière petits cousins, tous ces insectes, reptiles et autres mammifères que l’on repeint, recoud et retape, des griffes au museau. Le tour de force d’ Un animal, des animaux consiste à redonner vie à toute une faune figée pour l’éternité dans la pose empaillée. Par l’intelligence de son regard et la force des images mouvantes, Philibert frise alors un fantastique qui évoque les plus belles heures documentaires de Franju ou Resnais : un singe nous regarde étrangement comme un vieillard saisi d’effroi, un éléphant glisse entre les platanes du jardin des Plantes, un zèbre s’envole devant les fenêtres du Muséum, un ours attend qu’on lui recolle un oeil, d’autres animaux semblent prêts à bondir de leurs étagères de rangement pour sauter à la gorge de leurs geôliers (ou du spectateur qui les regarde) autant de lignes de fuite surréalistes surgissant des situations les plus prosaïques. Mine de rien, Philibert se livre à une réflexion sur le regard qui rappelle l’inventaire animalier du Au hasard Balthazar de Bresson : le cinéaste scrute cette faune empaillée droit dans les yeux; du coup, c’est celle ci qui nous observe silencieusement, avec au fond des yeux comme une terrible lueur de reproche, un questionnement mystérieux. Vieux fond de culpabilité qui resurgit dans cette question d’une écolière de 11 ans après vision du film: « D’où viennent les ani-maux ? Est ce qu’on les a tués pour les empailler ? » Une caméra n’est jamais neutre. Mais la palme de l’humour revient à une autre écolière qui a demandé à Philibert: « Pourquoi vous ne jouez pas dans le film ? » Le cinéaste n’est certes pas encore assez mûr (ou pas assez mort) pour l’embaumement et au stade de notre évolution, l’homme du XXe siècle n’est pas près de rejoindre les spécimens du Muséum. En attendant, Philibert vient de nous donner une leçon de modestie (vanité de l’homme dans l’immense chaîne de l’évolution). Leçon qui a l’élégance d’être avant tout un film formidable, aux confins de la science, de l’architecture, de la poésie, du fantastique, du naturalisme et du work in progress.

Libération - 5 juin 1996

Histoire de rouiller la vieille scie d’un dilemme foireux, posons d’emblée que Un animal, des animaux n’est ni un documentaire ni une fiction, mais un film de cinéma. De 1991 à l’été 1994, Nicolas Philibert a suivi la restauration de la grande galerie de l’Evolution du Muséum d’Histoire naturelle, aussi bien les travaux de modernisation du bâtiment que le rafistolage des animaux taxidermisés qui y sont présentés. Si Philibert jette un œil laser sur le chantier des hommes, histoire de rappeler ce qui hélas n’est plus guère de saison (un travail, des travailleurs), son attention est en majorité hypnotisée par cette arche de Noé empaillée qui bien mitée par l’outrage des temps (et les trous dans le toit de la galerie) est venue se refaire une beauté-santé dans les labos des restaurateurs. Et l’on découvrira alors le mal-fondé de l’expression peigner la girafe.

C’est en effet tout un tintouin non seulement de la peigner mais aussi, comme pour une épilation à l’envers, de reconstituer poil à poil ses défaillances de pelage. Comme les remplumeurs de perroquets, les rétameurs de rhinocéros ou les puzzleurs de diplodocus, bien qu’ils prennent des gants, n’y vont pas de main morte (papa pique et maman coud), il y a parfois une fort inquiétante fragrance de savant fou (tendance Docteur Moreau) qui passe sous les images. Mais en adhérant au point de vue majeur de Philibert, celui « d’un amateur de rêves », c’est plutôt le Manuel de zoologie fantastique qui vient en tête. Un manuel, humour oblige, qui aurait été mis en chanson par Bobby Lapointe : on groin rêver, notamment avec une insensée conservatrice en chef dans le rôle de la professeur Tournesol très à cran sur ses insectes.

Tant de bonheur n’empêche pas une excellente gravité. Lorsque Philibert soutient le regard de verre des animaux empaillés, c’est soudain la pérennité de l’univers qui nous en impose : dans le grand bastringue de l’évolution, tout un chacun ne fait que passer.

Les Cahiers du Cinéma n° 488 - Février 1995

Au petit matin, une camionnette file dans la verte campagne, un étrange chargement sur le dos. Ours, antilopes, zèbres, tous ces animaux empaillés sont acheminés vers leur dernière demeure : la Galerie Zoologique du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. Créée à la fin du XIXe siècle, mais fermée au public depuis trente ans, inscrite dans le programme des Grands Projets de rénovation de l’Etat, cette galerie zoologique est réouverte depuis l’automne dernier après trois longues années de travaux pendant lesquelles Nicolas Philibert s’est faufilé dans ses coulisses pour en filmer la lente métamorphose. Une caisse abandonnée là nous donne à lire ce mot : « Ben Hur », un code peut être bien, mais qui suffit à dire l’ampleur des moyens mis en oeuvre, l’aspect monumental de ce chantier pas comme les autres et du bâtiment lui même dont l’intérieur est semblable à la nef d’une cathédrale.

Pour dire vrai, Philibert s’attarde peu sur les aspects architecturaux du Muséum, s’intéressant plutôt à toute la chaîne du travail, taxidermistes et scientifiques qui, dans le secret d’un atelier, peignent, brossent, rafistolent, oeuvrent à la résurrection de ses étranges pensionnaires que l’oubli et la pénombre avaient quelque peu altérés. C’est un perroquet à qui on recolle une plume arrachée, une girafe rajeunie par un magique coup de pinceau, un aigle royal qu’on dépoussière.

Raconté comme cela, Un animal, des animaux pourrait avoir des allures de cérémonie mortuaire, or c’est exactement le contraire : Nicolas Philibert a saisi tous ces spécimens, non pas dans la réalité même de leur mort, mais dans la posture destinée à leur rendre un semblant de vie. Le film tient le pari de cette proposition, ponctué de gros plans d’animaux dont les yeux nous donnent l’illusion que ces corps inanimés nous regardent comme nous fixaient les mille yeux de verre que Brialy collectionnait dans Lavardin, nous rappelant à l’ordre de cette chaîne de l’évolution à laquelle appartient le règne animal et dont l’espèce humaine fait elle aussi partie. Mais on n’est pas pour autant pris « de haut » on sent passer dans le film, comme en filigrane, un mélange d’ironie et de jubilation, un peu de cette fantaisie qui fait les grands Chabrol. L’étrangeté du film vient de l’absence de tout commentaire c’était le cas déjà dans La Ville Louvre, auquel Un animal, des animaux ne manque pas de faire penser. Et justement comment taire, sans rien cacher ? En pariant sur la curiosité du spectateur. Elle naît aussi de la diversité même des métiers rencontrés, qui travaillent « en parallèle » c’est donc aussi une affaire de montage et que Philibert filme d’un oeil malicieux, prosaïque, débarrassé de toute odeur de mort : la gueule d’une pelleteuse fait penser à celle d’un crocodile, une autruche se déplace sur un chariot grinçant et semble couiner d’elle même, etc. Un animal, des animaux nous fait découvrir la manière dont toutes les collections du Muséum sont conservées, répertoriés, tout un système de rayonnages, d’étagères et de vitrines. Voilà qui en rappelle d’autres : cette zoothèque est elle si différente d’une cinémathèque ? Leur mission est identique : il s’agit d’archiver, de restaurer et de montrer. Ici ce sont des animaux, là ce sont des films. Et au milieu de tout cela, il y a ce drôle d’animal qui fait des films : l’homme. Et de son destin muséographique, Philibert s’en amuse le premier.

Télérama n° 2346 - 28 décembre 1994

Le montage du documentaire touchait à sa fin et le titre manquait cruellement. Nicolas Philibert contemplait, perplexe, ses images. Soudain, une règle grammaticale de base lui revint en mémoire : Un animal, des animaux. Singulier pour un pluriel ! Son film s’appellera ainsi.

En 1991, le cinéaste René Allio, dont Nicolas Philibert fut l’assistant, l’invite à visiter la galerie de zoologie du Muséum d’histoire naturelle de Paris. Le lieu est assoupi dans un vague abandon, depuis sa fermeture, en 1965. Sa rénovation doit commencer avec, dans le rôle du scénographe, René Allio, justement.

Après son superbe documentaire La Ville Louvre, Nicolas Philibert s’est juré de ne plus filmer un musée, il a le sentiment d’avoir usé et assouvi sa curiosité pour cet univers. Mais là, il est remué devant ces cortèges d’animaux ravinés, aux pelures usées, trouées, aux poils rares, aux plumes en berne et ternes, aux yeux vitreux, aux phalanges poussiéreuses… Devant ces collections extravagantes de papillons, d’insectes, de reptiles, de poissons, de crustacés, ces kilomètres de réserves, comme autant de galeries souterraines, où est classé, répertorié, étiqueté du vivant empaillé… Devant ces bocaux où flottent d’étranges mollusques en odeur de formol. Entre malaise – « Je n ‘ai aucune attirance morbide pour la taxidermie », et fascination –

« Ces collections renvoient l’évolution des espèces » , Nicolas Philibert devient parjure.

Avec ce goût enfantin de soulever les tapis pour regarder ce qui se cache dessous, il veut aller voir au delà des vitrines, être présent quand les gravats racleront les planchers, quand tout le chantier sentira le fauve, entre transpiration et rénovation, quand on dépècera les bêtes pour les rhabiller, les remaquiller, quand on les mettra en place pour un hypothétique tour de piste. En un mot, il veut filmer les travaux, ce moment de passage, cette mue. « On croit toujours que les coulisses m’intéressent. Peut être… mais je suis surtout passionné pas les gens au travail, par les gestes, ces activités qui occupent les humains des heures et des heures durant. »

Nicolas Philibert a toujours choisi de donner au spectateur son regard vierge et son émerveillement, alors il se plonge dans les réserves et les labos, se mêle à une multitude de corps de métier, trois années de suite. Sa principale difficulté est de rester aux aguets, d’autant qu’il ne peut se rendre chaque jour au Muséum. Qui plus est, le tournage du Pays des sourds l’occupe beaucoup.

On ne le prévient pas toujours et il rate des « événements », la naturalisation d’un tigre, par exemple pour saisir le mouvement authentique, le taxidermiste s’est rendu au zoo de Vincennes, sa motte de terre sous le bras, afin de sculpter l’animal en miniature.

La tête pleine de spécimens humains hauts en couleur qui envoient des mouches à l’autre bout du monde par Chronopost ou passent les frontières avec des souris plein les poches, la pellicule débordant de bêtes de tous poils, Nicolas Philibert se retrouve embarrassé de quarante heures d’images difficiles à monter. « C’était un défi de construire un film avec des personnages naturalisés, donc muets et immobiles, et de leur donner un simulacre de vie. »

Ses films ressemblent à Nicolas Philibert. Ils sont silencieux avec des regards qui racontent, « parce que je ne cherche pas à faire de la pédagogie, mais j’essaie de mettre le spectateur en situation de comprendre par lui même ». Ils ont une patine philosophique, trace de ses études : La Ville Louvre était un film sur l’espace, on faisait des kilomètres dans les couloirs et les réserves du musée. Un animal, des animaux est un film sur le temps, on remonte dans toute cette entreprise de classification commencée au XVIIIe siècle. » Des films libres et difficiles à étiqueter, à la différence des espèces du Muséum. « Je n’ai jamais tourné un documentaire pour des raisons alimentaires. Le portrait de Ken Loach que je prépare pour la série Cinéma de notre temps sera en fait ma première commande » *.

Comme de bien entendu, il a choisi de filmer le cinéaste britannique dans son travail de coulisses : le casting !

* Allusion à un projet que j’abandonnerai en route, et qui sera finalement confié à Karim Dridi. (NPh)