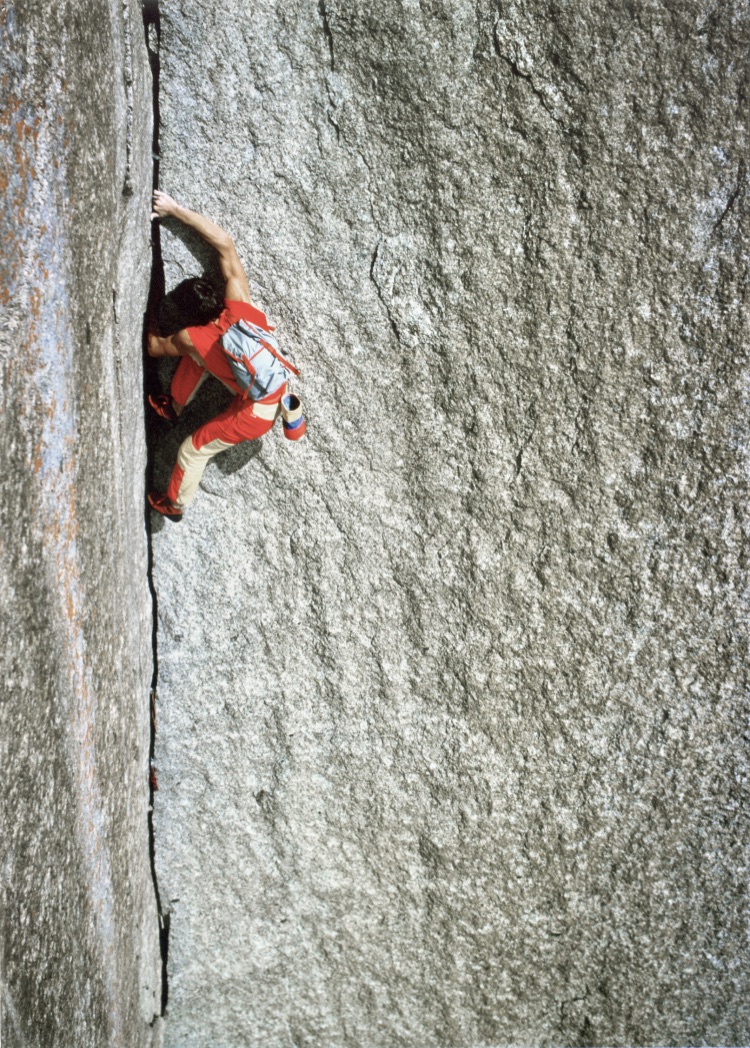

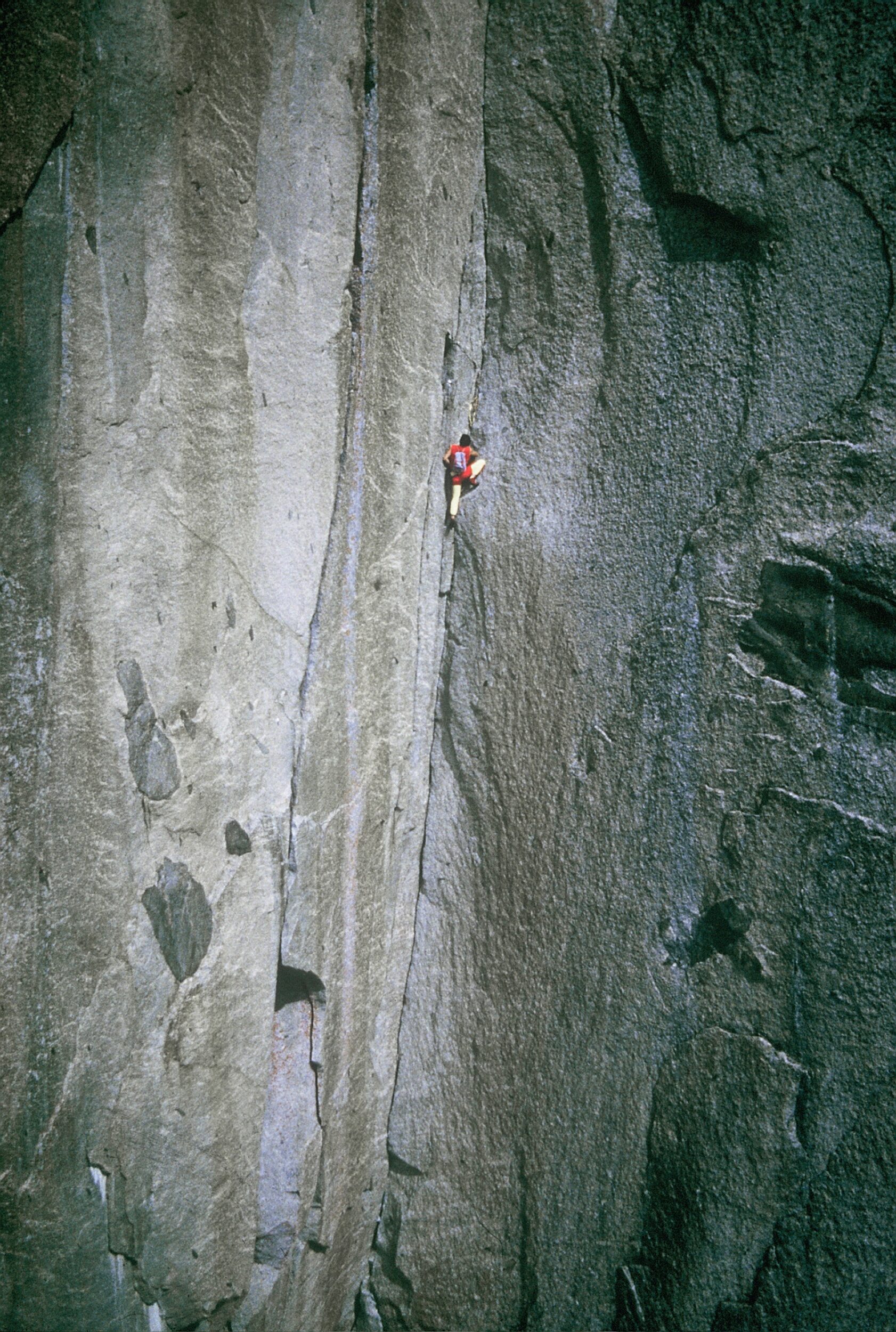

L’ascension par Christophe Profit en « solo intégral » (sans corde ni technique d’assurage) de la face ouest des Drus, gigantesque pyramide verticale de 1100 mètres de haut, au cœur du Massif du Mont-Blanc.

Christophe Profit est l’un des plus grands alpinistes de se génération.

Sur une idée d’Yves Ballu.

Image Laurent Chevallier, Amar Arhab, Didier Lafond • Son Bernard Prud’homme • Photos Vincent Mercié • Machinerie Dominique Legueux • Assistante à la réalisation Suzel Galliard • Avec le concours technique des guides Michel Arrizi, Charles Daubas, Jacques Fouque, Alexis Long, Pierre Mailly, Dominique Radigue, Sylviane Tavernier, Jean-Paul Vion, Jacques Wintenberger, du pilote d’hélicoptère Didier Biren et de son co-pilote Jean-Paul Merigeaud • Montage Marie Quinton • Musique originale André Giroud • Directeur de production Alain Lacour • Producteur délégué Jean-Pierre Bailly • Une production Maison du Cinéma de Grenoble • Avec la participation d’Antenne 2, Alpa et de Sandoz-France.

Grand-Prix du Festival international du Film d’Aventure Sportive, La Plagne, 1985 • Diable d’Or et Prix Cinégramm du Festival international du Film Alpin, Les Diablerets (Suisse), 1986 • Grand-Prix du Festival de Teplice nad Metuji (Tchécoslovaquie), 1986 • Troisième Prix du Festival International du film de montagne de Gräz (Autriche), 1986 • « Best Mountainfilm », Banff Mountain Film Festival (Canada), 1987• Prix du meilleur film d’alpinisme, Festival international du Cinéma de montagne de Torello (Espagne), 1987.

Première diffusion télé (Les Carnets de l’Aventure, Antenne 2) : 8 février 1986

Dans la face ouest des Drus, par Nicolas Philibert

Allez savoir pourquoi le réalisateur Laurent Chevallier est venu me proposer de le remplacer pour faire ce film – une commande qui lui avait été passée et qu’il ne pouvait plus honorer – alors que je n’avais pas la moindre expérience de ce genre de tournage ? Car il s’agissait de filmer un jeune alpiniste virtuose, Christophe Profit, dans l’ascension solitaire de la face ouest des Drus, une gigantesque paroi de granit verticale et lisse de 1100 mètres de haut, en plein cœur du massif du Mont-Blanc. Et allez savoir pourquoi j’ai accepté ? D’accord, j’avais fait de l’escalade à l’adolescence et pendant mes années d’étudiant, mais j’étais loin, très loin d’avoir atteint le niveau qui m’aurait permis de me risquer dans une paroi de cette ampleur.

Trois ans plus tôt, à peine âgé de 21 ans, Christophe Profit s’était rendu célèbre en réalisant cette ascension d’une extrême difficulté en « solo intégral » (sans corde ni aucune technique d’assurage) dans le temps exceptionnel de trois heures dix, quand il fallait encore un jour et demi aux cordées les plus chevronnées pour en venir à bout ! Un exploit qui l’avait fait entrer par la grande porte dans l’Histoire de l’alpinisme et lui avait valu le surnom de « Sprinter des cimes ». Le film se présentait donc comme la réédition de cet exploit, qu’il faudrait tourner non pas en continu, non pas en temps réel, mais en plusieurs jours. Il y avait une petite fiction à la clef, une vague histoire de répondeur téléphonique que je trouvais assez naïve, mais c’était à prendre ou à laisser.

Je n’avais rien tourné depuis La Voix de son maître et sa déclinaison télévisuelle, Patrons / Télévision. Les projets que j’avais développés par la suite avaient été retoqués, je commençais à faire du surplace, et après quelques nuits d’insomnie, j’ai donc fini par dire oui. Comme si je devais gravir, que dis-je… soulever des montagnes pour retrouver le chemin du cinéma.

Ce tournage allait exiger une organisation rigoureuse, qui ne pourrait souffrir le moindre flottement. Le coût des rotations en hélico, la dangerosité des déposes en paroi, la lenteur de l’équipe à se déplacer dans cet immense chaos de granit, la difficulté des manœuvres de corde et des manipulations du matériel cinéma, dont chaque élément pouvait basculer dans le vide au moindre faux mouvement, tout ceci allait donner à cette entreprise une dimension épique, sans parler des risques inhérents à toute sortie en haute montagne – chutes de pierres, arrivée inopinée du mauvais temps, etc.

Pour chaque passages-clés de l’ascension, l’emplacement des deux caméras avait fait l’objet de longues discussions avec Christophe, Sylviane Tavernier, sa compagne d’alors – qui sera la première femme à intégrer la prestigieuse Compagnie des Guides de Chamonix – et Dominique Radigue, jeune et brillant grimpeur lui aussi, qui disparaîtra l’année suivante à l’Aconcagua. Discussions bientôt partagées avec l’ensemble des guides que nous avions recrutés, dont le sang-froid nous sera précieux tout au long du tournage. J’avais également pu faire quelques repérages en hélicoptère, et même gravi le premier tiers de la voie avec Christophe et Dominique jusqu’à la fameuse « fissure de 45 mètres » qu’à ma grande fierté, j’avais réussi à franchir en « libre ».

Le tournage commença. Faute de pouvoir y consacrer du temps en amont, Laurent Chevallier m’avait donc proposé de réaliser le film, sans toutefois renoncer au poste de chef-opérateur. Il avait déjà tourné plusieurs films de montagne et me fera bénéficier de son expérience.

Chaque matin, l’équipe au grand complet se faisait déposer en hélicoptère en un point de la paroi différent de celui de la veille. Ces déposes étaient des moments de grande tension. Notre pilote avait beau être rompu à ce genre d’exercice, plus l’appareil s’approchait du rocher, plus les risques encourus étaient grands. Une chute de pierres sur les pales de l’engin ou une rafale de vent pouvait avoir une issue fatale. Avec les guides, nous étions douze. Il fallait donc quatre rotations d’hélicoptère pour nous acheminer dans la face depuis la DZ (droping zone) de Chamonix, sans compter celle qui était dédiée au matériel. Pour certaines déposes, la verticalité de la paroi interdisait à l’hélico de s’en approcher, aussi nous devions nous faire treuiller quelques dizaines de mètres en contrebas. C’était cauchemardesque. L’hélicoptère restait en vol stationnaire, les pales tournant parfois à un mètre à peine du rocher, ce qui faisait un vacarme inouï et risquait à tout moment de déclencher des chutes de pierres. Chacun à notre tour, nous devions passer à l’extérieur de l’appareil, nous tenir debout sur le patin, arrimer notre baudrier au filin du treuil, nous « asseoir » dans le vide et nous laisser descendre trente ou quarante mètres plus bas, jusqu’à atteindre une vire minuscule où un guide nous empoignait et nous amarrait au piton le plus proche. Chacun regagnait ensuite en traversée ou en rappel l’emplacement qui lui avait été assigné pour la journée. Parfois, cela prenait un temps infini. Certains emplacements de caméra, prévus au milieu d’une dalle compacte et lisse, avaient été préalablement équipés de pitons à expansion auxquels nous allions pouvoir nous sangler et rester suspendus plusieurs heures, les pieds dans le vide. Pour le cas où le mauvais temps nous aurait condamnés au bivouac, les guides avaient dissimulé dans des anfractuosités, en plusieurs endroits de la face, des sacs contenant couvertures de survie, réchauds, boissons, vivres et pharmacie de secours.

Une fois chacun « confortablement » installé, nous contactions Christophe par talkie-walkie. Il prenait l’hélico à son tour et nous rejoignait en quelques minutes. Il s’échauffait un peu, se concentrait longuement, chacun retenait son souffle…

À le voir grimper avec autant d’aisance, je m’interrogeais : comment les spectateurs pourraient-ils mesurer la difficulté de ce qu’il faisait ? Mais l’ascension du fameux « dièdre de 90 mètres » allait bientôt apporter une réponse à ma question. Je le vois encore dans cette longueur diaboliquement « exposée », fendue sur toute sa hauteur d’une étroite fissure. Il s’y est pourtant élancé avec sa souplesse habituelle, mais le voilà soudain qui s’arrête, qui hésite, qui cherche ses prises… Il essaie encore, mais non, ça ne passe pas ! Vite, il ne peut pas rester ainsi ! Vite, vite, il ne va pas tenir longtemps ! Sous ses semelles, il n’y a pas moins de 800 mètres de vide. Un peu plus haut, agglutinés sur le flanc gauche du dièdre, nous nous sentons totalement impuissants. Le temps s’arrête. Personne ne bouge. Laurent et Amar continuent de filmer. Je ferme les yeux. Soudain Christophe se met à hurler, à injurier la montagne, et entreprend de redescendre de quelques mètres, tendant une jambe un peu plus bas, en aveugle, tâtonnant du bout du pied à la recherche de la moindre prise. Si jamais cela ne tient pas… Puis l’autre pied, et ainsi de suite. Enfin, il parvient jusqu’à un appui minuscule, chaque pointe de pied reposant sur quelques millimètres, les mains en verrou dans la fissure. Nous lui lançons une corde, il s’attache. Soulagement. Ces deux minutes ont duré un siècle !

Trois jours plus tard, il y retournera, et passera sans problème. Au montage, il faudra que j’insiste pour garder cette séquence qui le montre en difficulté, mais il finira par se ranger à mon avis, comprenant qu’elle permettrait d’apprécier à sa juste valeur la dimension de son exploit.

Aujourd’hui, la physionomie de la face ouest des Drus a profondément changé. En 1997, puis en 2003, et de nouveau en 2005, des millions de tonnes de rocher ont basculé dans le vide. Cette voie « mythique » n’existe plus. Effacée à jamais. La nature a repris ses droits.

Musique originale, absence de commentaire, un scénario simple mais efficace et surtout, des images à couper le souffle ! Réalisé par Nicolas philibert, ce court-métrage a le mérite principal, dans un genre où l’on a vu tout et n’importe quoi, d’être juste dans le ton, dans la forme et dans le fond. Il montre bien l’engagement physique total, la dimension de l’exploit. On ressent vraiment l’intensité de l’événement, d’autant plus qu’une note dramatique est là pour souligner le risquer d’une chute tandis que la conclusion comique détend l’atmosphère et rappelle que Christophe grimpe pour son plaisir.

Jean-Paul Roudier, Le Dauphiné Libéré, 9 novembre 1985

……………

L’événement cinématographique de l’année montagne. Profit pour la première fois sur grand écran. Avec discrétion et sobriété. Un film sensible qui donne un petit coup de neuf au cinéma de montagne. Une bande son qui ne s’épanche pas sur les états d’âme du grimpeur. Pas de dialogues qui n’expliqueraient rien. La ponctuation d’une musique originale sans emphase. Deux messages s’amitié et simplement la respiration de Christophe qui nous disent tout.

Isabelle Fortis, Montagnes magazine, décembre 1985

……………

Christophe Profit va effectuer, sous l’œil de la caméra, l’ascension des Drus, par la face ouest. Et à son habitude, en solo intégral : à mains nues, sans corde, ni pitons. A pied d’œuvre, il change ses chaussures… pour des plus légères. Ses premiers pas sur les rochers ont d’ailleurs la légereté d’un ballet. Puis, toujours avec une légèreté invraisemblable, il s’accroche à la paroi verticale et lisse de 1100 mètres de haut. Héros des hautes solitudes, Christophe Profit occupe seul l’écran. Avec la montagne. Sans commentaires techniques ni envolées lyriques, le film respecte le silence du grimpeur et offre ainsi un poème visuel qui exalte l’esthétique, morale et physique, d’un acte exceptionnel.

Jacques Renoux, Télérama, 5 février 1986