À quoi ressemble le monde pour les milliers de gens qui vivent dans le silence ?

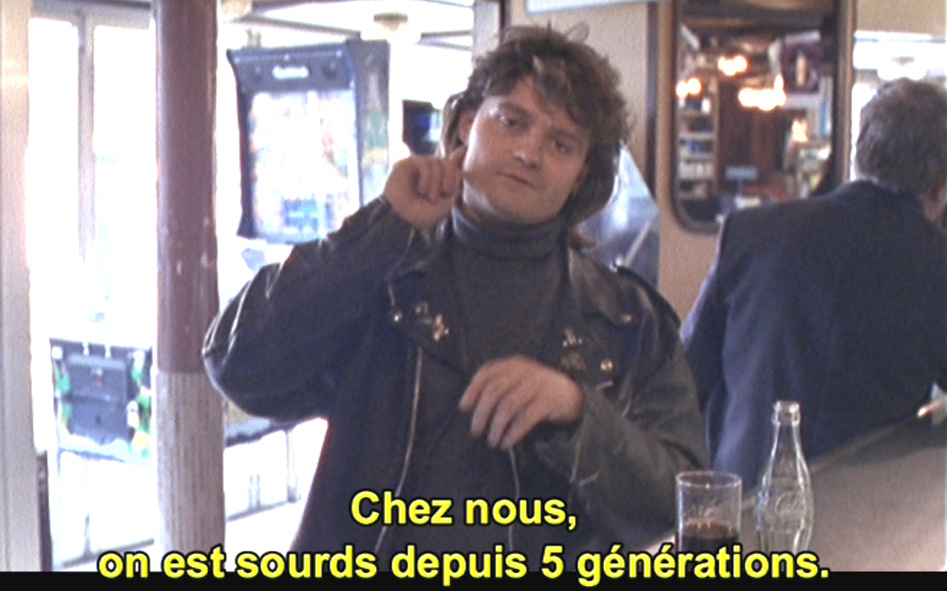

Jean-Claude, Abou, Claire, Florent et tous les autres, sourds profonds depuis leur naissance ou les premiers mois de leur vie, rêvent, pensent, communiquent par signes.

Avec eux, nous partons à la découverte de ce pays lointain où le regard et le toucher ont tant d’importance.

Ce film raconte leur histoire, et nous fait voir le monde à travers leurs yeux.

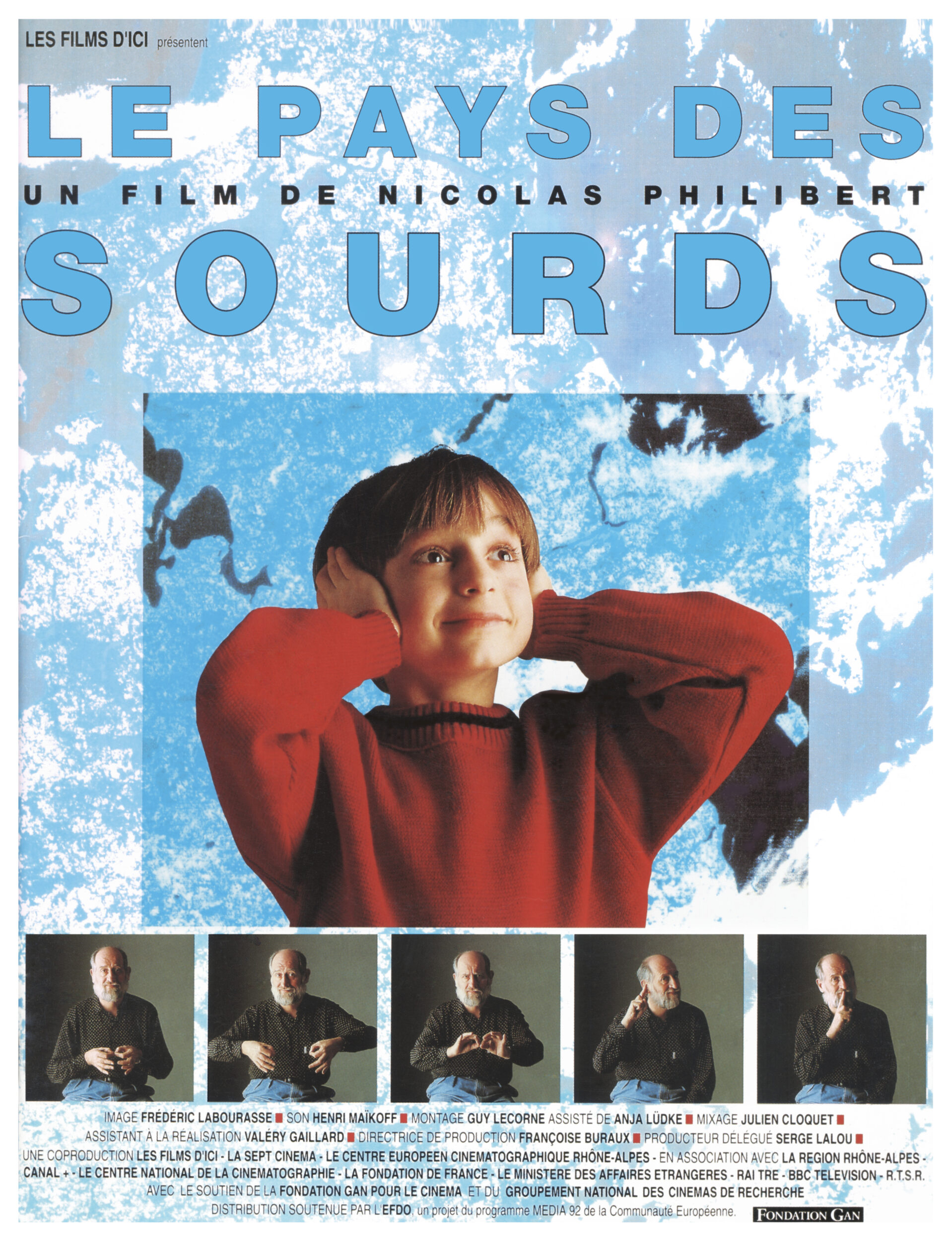

Image Frédéric Labourasse • Son Henri Maïkoff • Montage Guy Lecorne assisté de Anja Lüdke • Mixage Julien Cloquet • Assistant à la réalisation Valéry Gaillard • Direction de production Françoise Buraux • Producteur délégué Serge Lalou • Une coproduction Les Films d’ici, La Sept-cinéma, Le Centre Européen Cinématographique Rhône-Alpes • En association avec Canal +, la région Rhône-Alpes, Le Centre National de la Cinématographie, La Fondation de France, Le Ministère des Affaires Etrangères, RAI TRE, BBC Television, Télévision Suisse Romande.

Sélection officielle au Festival de Locarno, 1992 • Sélection au Festival de Yamagata, Japon, 1993 • Prix de la Fondation GAN pour le Cinéma, 1992 • Grand-Prix du Festival de Belfort (France) 1992 • Grand-Prix du Festival dei Popoli (Florence, Italie) 1992 • Grand-Prix Festival de Vancouver (Canada) 1993 • Prix « Tiempo de Historia », Festival de Valladolid (Espagne) 1993 • Prix Humanum, Association de la Presse Cinématograph. de Belgique, 1993 • Grand-Prix du Festival de Bombay (Inde) 1994 • Golden Gate Award, San Francisco International Film Festival, 1994 • Prix du meilleur documentaire, Festival de Potsdam (Allemagne) 1994• Stephanie Beacham Award, 13th Annual Communication Awards, Washington D.C., 1994 • Peabody Award, USA, 1997

Distribution & ventes internationales : Les Films du Losange

Sortie salles France : mars 1993 (MKL)

“ For the first few days of shooting, I was completely at sea ! ”

Interview with Nicolas Philibert, conducted by Georges-Henri Mauchant in 1991.

How did you get the idea for the film ?

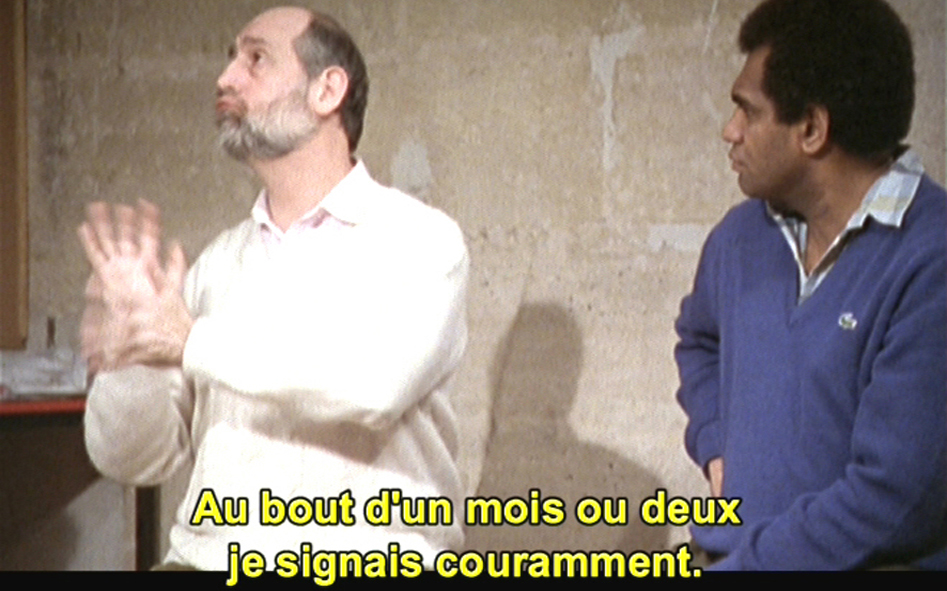

It’s a story with lots of twists and turns, and its origins go back years! In 1983, I was contacted by a group of psychiatrists to take part in the preparation of an educational film about sign language. As I didn’t know a thing about the world of deaf people, I signed up for a course in sign language which was given by a young teacher who was completely deaf himself. It was a real shock! Up until then I had seen deaf people as handicapped, period. And there I was all of a sudden faced with a man with a quite outstanding wealth of expression, a kind of born actor, capable of conveying all the shades of meaning of a thought just through the movements of his hands and the expressions on his face. For reasons which I don’t recall too clearly, the project put forward by those psychiatrists came to nothing, but for my part I started meeting more and more deaf people and I became really interested in their way of communicating. By discovering the beauty of sign language, the incredible range of its possibilities, and by also discovering the importance of things visual among deaf people, the keenness of the way they look at things, and the extraordinary visual memory they are capable of having, I started to think that a film about deaf people would be a way of “working” the very stuff of film, for the very good reason that it involves a language in which every word and every idea is translated by images drawn in space. So I wrote a fictional screenplay, but after various ups and downs, I didn’t manage to find the funding for it, and in the end I moved on to other things… But in 1991, the idea resurfaced, this time no longer in the form of a fiction film, but as a documentary, or, let’s say… a film that would tell true stories, with real characters.

What were the basic choices that steered your work ?

My idea was to make a film that would abruptly plunge the viewer into the world of deaf people, a film whose mother tongue would be sign language. If I can so put it, I wanted to let those people about whom we know nothing speak for themselves, people who have a totally different communication system from ours. My intent was to try and look at the world through their eyes. Over and above the “handicap” issue, what the film emphasizes is the existence of a real deaf culture, which has its own roots, its codes, its models, and its customs. I wanted to confront the viewer with that particular culture, not in an abstract or theoretical way, but by following various characters and telling their story. So, without any exceptions, the characters are people who are completely deaf, born deaf, or people who became deaf during the early months of their lives, in other words before they acquired language. I decided not to include “hearing-impaired people”, even though there are more of them, but this is a film, not a statistical survey! The challenge and the wager involved moving to the other side, and setting out to discover that distant “land” where seeing is of considerable importance.

How did you set about meeting the characters in the film ?

First of all I started by getting deeply involved again in learning sign language, which I had not pursued for years. My assistant did the same thing, and got just as much pleasure from it as I did. This approach was essential because I didn’t want to have to have an interpreter, I really wanted to establish a direct contact with the people. I can’t truthfully say that we became good at signing, but we got by, and it was this that gave us entry all round. Be that as it may, when shooting began, I certainly didn’t have all the characters lined up. The idea to film a marriage came rather late, for example, and what’s more, it took me two months to find the couple in the film. So the characters were chosen little by little as shooting went ahead. There were people who were obvious choices right away, like Jean-Claude Poulain and the school children, and others, like the newlyweds, whom we had to spend a long time looking for. There were others, lastly, like the group of young Americans who ended up in the film more or less by chance.

How was the shooting? What problems did you come up against ?

The filming was spread over a period of about 8 months, with alternating phases of location scouting and preparation. For the first few days I was completely at sea! I was filming situations which I didn’t understand anything about, and it was disastrous. When a deaf person addressed me, it was more or less okay because he would make an effort to “sign” slowly; but I couldn’t decipher the sign language well enough to follow deaf people when they talked with each other, it went much too fast for me. And then because deaf people express themselves through signs, that capsizes all conventions: you can no longer do close-ups or cutaway shots because you risk losing the thread. Among deaf people there is no such thing as a voice-over, there is no off-screen. So we really had to go through a whole learning process to work out what filming methods were suitable, the framing, where to place the camera, and the right distances.

Did you know in advance how the film would be constructed ?

During the filming I gathered a whole lot of material, almost 40 hours of rushes… but in fact it was not until the editing that the film really came together in a concrete way. Needless to say, at the outset I had established one or two narrative principles… but at the same time, I was keen to leave the door open and reserve plenty of room for improvisation and off-the-cuff spontaneity. I hate feeling I’m a prisoner, obliged to confine reality within a discourse that’s been laid down in advance, because reality is always richer than the way we sum it up. I like to tackle things in such a way that the “real” can jostle the way things unfold. Incidentally, there are a few sequences, all the ones where the characters directly address the camera, which I decided to shoot while the film was being edited, at a particular moment when the construction of the film had come up against a brick wall.

So it was during the editing that the film was actually “written” and that we found its narrative form. For me, the editing phase is a bit akin to a slow labour of mourning, during which you have to get rid of and undo the bulk of what has been filmed.

Did you deal with the soundtrack in any special way ?

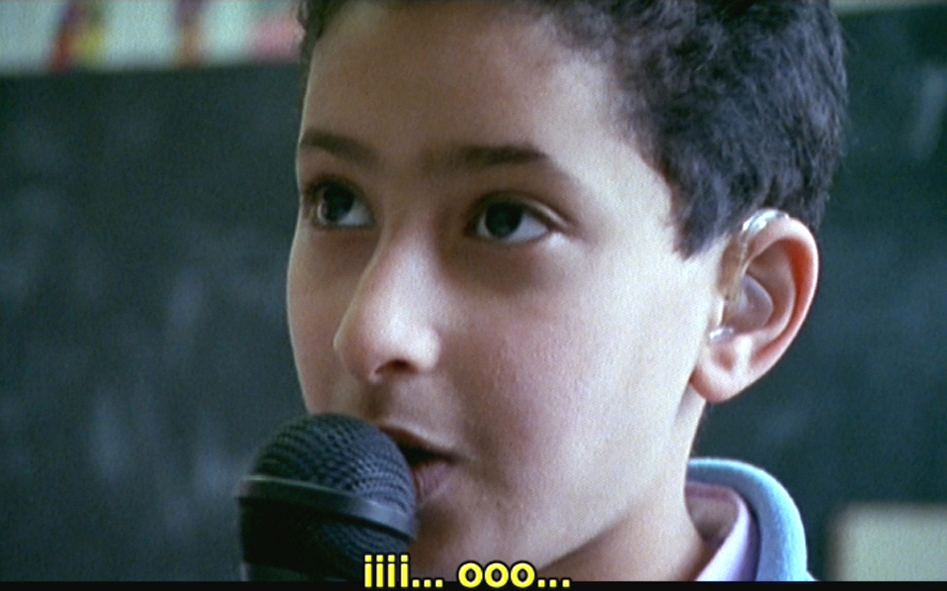

For a long time I clung doggedly to the idea that you could recreate the way deaf people perceive sounds; because even among totally deaf people, there’s rarely such a thing as pure silence; rather you have something far away, and very distorted. In particular I was keen to deal with certain sequences in the school like that, as if reproducing the subjective viewpoint of the children when the schoolmistress asks them to repeat a sentence after her. The viewer can instantly under-stand how difficult it is, because it’s totally abstract, for a completely deaf person to reproduce sounds and master his or her voice. So with the sound engineer and the editor, we went into a hearing aid specialist’s cabin to listen to sounds the way various kinds of deaf people pick them up. Subsequently, during the editing, we started to rework certain sequences based on this particular perception, but it didn’t work. Whatever we did, it came across as a terribly phoney “film effect”, and it wasn’t remotely believable. So I came back to simpler ideas. The ambient sound was often toned down, put at a slight remove, in such a way as to focus the viewer’s attention on the gestures. What’s more, there’s no extra music in the film. The only musical moments tally with scenes in which the music was part of the “live” sound: in the theatre, in the church during the wedding, after the wedding banquet when everybody is dancing, and in the school, when children with normal hearing from a nearby class are singing.

Dossier de presse - 1991

« Les premiers jours j’étais complètement perdu ! »

Entretien avec Nicolas Philibert, par Georges-Henri Mauchant

Comment est née l’idée du film ?

C’est une histoire à rebondissements ! En 1983, j’avais été contacté par un groupe de psychiatres pour participer à l’élaboration d’un film pédagogique sur la langue des signes. Comme je ne connaissais rien au monde des sourds, je suis allé m’inscrire à un cours de langue des signes, dispensé par un jeune professeur, lui-même sourd profond. Ce fut un vrai choc ! Jusqu’ici, je voyais les sourds comme des handicapés, un point c’est tout. Et voilà que je me trouvais devant un homme d’une richesse d’expression tout à fait exceptionnelle, une sorte d’acteur-né, capable de faire passer par les seuls mouvements de ses mains et les expressions de son visage toutes les nuances de la pensée. Pour des raisons que j’ai un peu oubliées, le projet de ces psychiatres resta en plan, mais j’ai commencé de mon côté à rencontrer de plus en plus de sourds et à me passionner pour leur manière de communiquer.

En découvrant la beauté de la langue des signes, l’étendue incroyable de ses possibilités, en découvrant aussi l’importance du visuel chez les sourds, l’acuité de leur regard, l’extraordinaire mémoire visuelle dont ils sont capables, j’ai commencé à me dire qu’un film sur les sourds serait de nature à « travailler » la matière même du cinéma, puisqu’il s’agit d’une langue où chaque mot, chaque idée se traduit par des images tracées dans l’espace… J’ai alors écrit un scénario de fiction, mais après diverses péripéties, je n’ai pas réussi à en trouver le financement et je suis finalement passé à autre chose. Mais en 91, l’idée est remontée à la surface, non plus cette fois sous la forme d’une fiction mais d’un documentaire, ou disons d’un film qui raconterait de vraies histoires, avec de vrais personnages.

Quels sont les choix de départ qui ont guidé votre travail ?

Mon idée était de faire un film qui plongerait brutalement le spectateur dans l’univers des sourds, un film dont la langue maternelle serait la langue des signes. J’ai voulu, si j’ose dire, donner la « parole » à ces gens dont nous ignorons tout et qui ont un système de communication totalement différent du nôtre, pour tenter de regarder le monde à travers leurs yeux.

Bien au-delà de la question du « handicap », ce que le film met en avant c’est l’existence d’une véritable culture sourde, qui possède ses racines, ses codes, ses modèles, ses usages. C’est à cette culture-là que je voulais confronter le spectateur, non pas de manière abstraite ou théorique mais en suivant différents personnages et en racontant leur histoire. Les personnages sont donc, sans exception, des sourds profonds, nés sourds, ou qui le sont devenus au cours des premiers mois de leur existence, c’est-à-dire avant l’acquisition du langage. J’ai choisi de laisser de côté les « malentendants », qui sont pourtant les plus nombreux, mais il s’agit d’un film, pas d’une étude statistique ! L’enjeu, le pari était de passer de l’autre côté, d’aller à la découverte de ce « pays » lointain où le regard a une importance considérable.

Comment avez-vous procédé pour rencontrer les personnages du film ?

J’ai d’abord commencé par me replonger dans l’apprentissage de la langue des signes, que j’avais laissé tombé depuis des années. Mon assistant s’y est mis aussi, avec autant de bonheur que moi. Cette démarche était indispensable, car je souhaitais éviter autant que possible de passer par un interprète, préférant établir une relation directe avec les gens. On ne peut vraiment pas dire que nous soyons devenus de bons « signeurs » l’un et l’autre, mais disons qu’on se débrouillait, et c’est ce qui nous a permis de nous faire accepter partout. Ceci étant, quand le tournage a commencé, j’étais loin d’avoir tous les personnages ! Par exemple, l’idée de filmer un mariage est venue assez tard, et il m’a d’ailleurs fallu deux mois pour trouver le couple du film. Le choix des personnages s’est donc fait petit à petit, à mesure que le tournage avançait. Il y a donc à la fois des gens qui se sont imposés d’emblée, comme Jean-Claude Poulain ou les enfants de la classe, et d’autres, comme les mariés, qui ont fait l’objet de longues recherches. D’autres enfin, comme le groupe des jeunes américains, qui se sont retrouvés dans le film presque par hasard.

Comment s’est passé le tournage ? Quels problèmes avez-vous rencontrés ?

Le tournage s’est étalé sur une période d’environ huit mois, en alternance avec des phases de repérages et de préparation. Les premiers jours, j’étais complètement perdu ! Je filmais des situations auxquelles je ne comprenais rien, c’était désastreux ! Lorsqu’un sourd s’adressait à moi, ça allait à peu prés parce qu’il faisait l’effort de signer lentement ; mais je ne déchiffrais pas assez bien la langue des signes pour suivre les conversations des sourds entre eux, ça allait cent fois trop vite ! Et puis filmer des sourds, du fait qu’ils s’expriment par signes, bouscule toutes les conventions : vous ne pouvez plus faire de gros plans, ni de plans de coupe… sous peine de perdre le fil. Chez les sourds le « off » n’existe pas, il n’y a pas de hors champ. Il a donc fallu que nous fassions tout un apprentissage pour déterminer les méthodes de filmage qui convenaient, les cadrages, les places de caméra, les bonnes distances…

Saviez-vous à l’avance de quelle manière serait construit le film ?

Pendant le tournage, j’ai accumulé beaucoup de matière – près de 40 heures de rushes – mais ce n’est en réalité qu’au montage que le film s’est construit de façon précise. Bien entendu j’avais établi au départ quelques principes de narration. Mais en même temps, je tenais à laisser la porte ouverte, à garder une large part d’improvisation, de spontanéité. Je déteste me sentir prisonnier, contraint d’enfermer la réalité dans un discours établi à l’avance, parce que la réalité est toujours plus riche que ce à quoi on la résume. J’aime faire en sorte que le « réel » puisse venir bousculer le cours des choses. Il y a du reste un certain nombre de séquences, toutes celles où les personnages témoignent face à la caméra, que j’ai décidé de tourner alors que le film était en cours de montage, à un moment où la construction était dans une impasse. C’est donc bien au montage que s’est « écrit » le film, que nous avons trouvé sa forme narrative. Pour moi, la phase de montage s’apparente un peu à un lent travail de deuil au cours duquel il faut éliminer, se défaire de la plus grosse partie de ce qui a été tourné.

Avez-vous travaillé la bande son d’une manière particulière ?

Je me suis longtemps obstiné dans l’idée que l’on pourrait recréer la manière dont les sourds perçoivent les sons ; car même chez les sourds profonds, c’est rarement du silence pur ; plutôt quelque chose de lointain, de très déformé. Je voulais en particulier traiter certaines séquences dans l’école de cette façon-là, comme pour reproduire le point de vue subjectif des enfants quand la maîtresse leur demande de répéter une phrase après elle. Le spectateur aurait compris de façon immédiate à quel point il est difficile, parce que totalement « abstrait », pour un sourd profond, de reproduire des sons, de maîtriser sa voix.

Avec l’ingénieur du son et le monteur, nous sommes donc allés dans la cabine d’un audioprothésiste pour écouter des sons tels que différents sourds les perçoivent. Puis, au montage, nous avons commencé à retravailler certaines séquences en fonction de cette perception-là. Mais ça ne fonctionnait pas ! Quoi qu’on fasse, cela faisait terriblement « effet de cinéma », et ça n’était pas crédible une seconde. Alors je suis revenu à des idées plus simples. Souvent, le son ambiant a été atténué, légèrement mis à distance, de manière à concentrer l’attention du spectateur sur les gestes. En outre, il n’y a dans le film aucune musique d’appoint. Les seuls moments de musique correspondent à des scènes où celle-ci faisait partie du son « direct » : au théâtre, dans l’église pendant le mariage, après le repas de noce quand tout le monde danse, dans l’école, lorsque les enfants entendants d’une classe voisine sont en train de chanter…

Libération - 14 août 1992

Festival de Locarno, envoyé special.

En bâtissant la semaine de la critique autour du slogan « Pour un cinéma vivant », l’association suisse des journalistes cinématographiques ne mentait pas. Dès les premiers jours n’avaient ils pas programmé Et la vie continue, d’Abbas Kiarostami, film magnifique en forme de documentaire, balade à travers l’Iran ravagé par un tremblement de terre, jeu de la fiction avec le réel, de la vérité avec le mensonge. Présenté au printemps à Cannes dans la section «Un certain regard», le film y a déjà été acclamé, recevant même un prix Rossellini tout à fait mérité. Il sera distribué à Paris cet automne.

Mercredi, la même section révèle une merveille. Un documentaire français, Le Pays des sourds, dans lequel Nicolas Philibert montre la vie de quelques «malentendants».

Pour réaliser un tel film, Philibert (à qui on devait déjà La Ville Louvre) n’a pas hésité à prendre du temps, à visiter les sourds, les enfants dans les institutions où ils apprennent à parler, les adolescents dans leurs centres d’apprentissage, les adultes sur leurs lieux de travail, il a établi avec eux une véritable relation de confiance, qui apparaît à l’écran, dans la proximité de la caméra, la pudeur du cadre, la modestie de la présence que l’on sent derrière l’objectif et la capacité d’empathie du cinéaste. A tel point qu’après la projection, on a presque envie d’apprendre le langage des sourds, que le réalisateur lui même a appris.

Car elle est belle cette langue. Surtout par ce qu’elle nécessite d’expressivité et d’attention visuelle, elle requiert en effet un face à face véritable et une frontalité ouverte. Gestuelle, elle fait appel à des analogies et à une économie qui lui est propre. C’est ce qu’explique un professeur de ce langage, sourd lui même. Avec un humour exubérant, il racontera aussi son enfance au cinéma. Mimant les westerns, comme le Chaplin du Pèlerin mime le combat de David et Goliath. Il expliquera que le langage des sourds est différent en France, en Belgique, aux Etats Unis. Mais tellement plus proche que les idiomes parlés, qu’au bout de quelques heures de rencontre, un sourd chinois peut comprendre un sourd français. Dès lors, il n’y a plus lieu de s’étonner quand le professeur ajoute qu’il plaint les entendants.

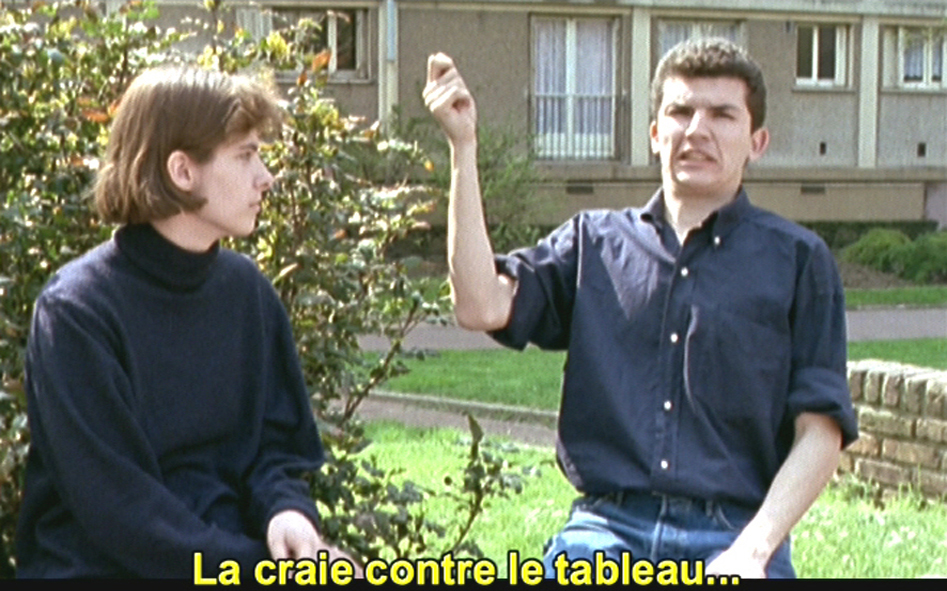

Ce paradoxe est repris plusieurs fois par différents sourds, il y a celui sur lequel on a fixé un jour un appareil particulièrement performant, et qui a été épouvanté par les bruits désormais distingués: Quel bonheur d’être sourd et protégé du crissement de la craie sur le tableau! Il y a aussi celui qui ne voudrait pour rien au monde quitter le monde du geste pour celui de la parole. Il y a ces jeunes mariés, amoureux, mais un peu étonnés quand le maire leur lit, tête baissée, les articles 212, 213 et 215 du code civil.

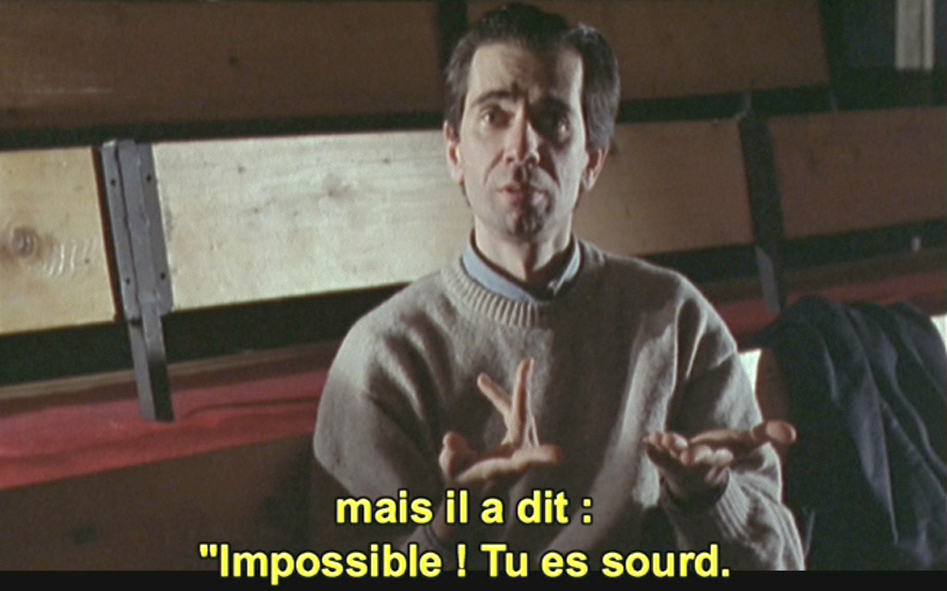

Tout n’est évidemment pas rose. Risque de marginalisation, préjugés qui prennent les sourds pour des débiles… Beaucoup ont vu leurs rêves brisés. Comme ce jeune homme qui voulait devenir acteur, persuadé qu’on pourrait le postsynchroniser après qu’il eut joué en bougeant convenablement ses lèvres. Il exprime sa désillusion avec une auto ironie très efficace.

Cette aptitude à rire et à faire rire de leur situation, d’inverser aussi le rapport normal anormal dans leurs relations avec les entendants, est d’ailleurs la qualité la mieux partagée par les sourds de Philibert.

On rit souvent, et on est aussi parfois à deux doigts des larmes. On est étonné de surprendre une communauté aux rapports plus francs que les nôtres; le germe d’une utopie discrète, un brin universaliste et fraternelle (la solidarité des sourds, leur dialogue plein visage). Mais qui, privée de l’ouïe, organe opérant à 360 degrés, l’est aussi d’une part de liberté.

Les Cahiers du Cinéma n° 465 - Mars 1993

« Les limites de mon langage sont les limites de mon propre monde » (Wittgenstein). Ainsi peut on circonscrire un monde des sourds, ainsi le film avance t il la notion de pays, mais à ce tracé autour d’une communauté il ajoute le mouvement hasardeux du voyage. Et « l’optique » (vision et perspective) de ce voyage est l’immersion totale outre dans l’étrangère langue des signes, dans la familière salle de cinéma rendue à ses rigueurs et naïveté primordiales. Aux premières images, le préambule d’un petit concert de gestes et de visages animés, jubilant d’expressivité, fait le plongeon net dans ce monde à part sans le secours habituel du commentaire, bouée d’une paresse entretenue par l’idiome télévisuel. Niais avant même d’avoir à forcer son attention, on est pris par le charme fascinant de cette langue des signes, par la cinématographie qui offre à nos yeux un exercice d’intensité, un bain d’imagination et littéralement d’écouter voir. Florent, un des enfants du film, tient la formule passeport pour ce pays des sourds : « Pour écouter je regarde ». Cette découverte d’un monde qui à la fois dépayse et concentre notre regard s’avère être aussi une (re)découverte du cinéma où un cinéaste aurait trouvé une autre voie d’accès à ce secret perdu dont parlait Truffaut quand il interrogeait Hitchcock, heureux persistant des dinosaures initiés aux mystères du muet : comment s’exprime t on de façon purement visuelle?

En suivant et filmant ces personnages sourds profonds dans la durée (longue accumulation de matière qui tresse différentes histoires, à l’école, en famille, l’amour, la naissance…) et dans l’espace (le plan où les mains tracent leur langage imagé), Nicolas Philibert a modelé une mise en scène sobre et libre sur ce mystère lumineux parfois, fuyant soudain. Si l’on progresse dans l’inconnu, si l’on apprend mille choses, on ne peut jamais être certain de maîtriser une idée sur ce monde car on (les personnages et, par ricochet, le cinéaste) nous fait miroiter une part inaccessible. Quelques scènes faisant intervenir des entendants (embarrassés) parmi les sourds (épanouis) nous renvoient d’ailleurs à une barrière impénétrable. En s’abreuvant aux sources du cinéma, ce film interroge le genre documentaire du moins sous sa (dé)forme courante donnée par la télévision. Absence de voix off, de commentaire pédagogique et de direction intentionnelle rigide sont les écarts les plus patents d’avec les reportages type Envoyé Spécial.

Or, du surprenant pays des sourds, Philibert ne filme que l’ordinaire au point de solliciter et ressusciter parfois nos propres souvenirs d’en France aux images du mariage, de la remise des livrets scolaires ou de la fête foraine. Une autre dimension nous est ouverte au fil d’une quotidienneté identifiable et familière.

Il y a aussi dans ce documentaire une rémanente tentation de fiction, le souci d’une narration, de suivre des histoires, démarche qui d’ailleurs en dit long sur la prise de pouvoir du réel, des gens réels et de leur expérience individuelle unique sur le cinéma fictif et ses parcours inventés… Passons.

Mieux que le terme de non fiction que Depardon préfère à celui de documentaire, le terme « coutumier réel (assez réel pour surprendre) de Deligny sied bien à la modestie et à la disponibilité sensible de Philibert qui font que ce qu’il filme peut surprendre non tant a priori (parce qu’il filmerait des êtres différents) mais dans le temps du plan (exemple : le petit Florent qui saisit la perche son et se colle à l’objectif de la caméra pour faire des grimaces). De telles surprises annulent la notion de prise (justement) d’image ou de son ici dépassée par le sujet même.

Au lieu d’une prise de l’un (sujet, son, image) par l’autre (cinéaste) et vice versa, on assiste à une coïncidence (comme on dit faire corps avec) du fait même des rapports étroits entre l’expression des sourds et celle du cinéma (rapport qui pratiquement contraint la mise en scène) mais aussi de l’effet d’une éthique. Réellement, pour évoquer encore Deligny, les images de Philibert se produisent

« entre qui a filmé et qui regarde » et ajoutons « qui a été filmé ». Cet entre contient bien l’idée d’échange (de communication) d’espace (champ cinématographique et champ des signes) et enfin aussi d’intervalle vide (champ de liberté) qui construit le film.

L’assemblage harmonieux du long fleuve de temps qu’on sent avoir été amassé, restitue également cette mosaïque des « entre ». Alternant les suivis de personnages et les entretiens face à la caméra, le montage nous fait voyager dans le film d’une façon active et cohérente mais pas guidée.

Le Pays des sourds est un film d’acuité émotive et visuelle. Le premier exemple qui me vient à l’esprit est le réflexe de décadrage pendant la scène du Père Noël pour surprendre l’aparté savoureux de deux fillettes. Cette acuité me fait penser à la formule de Desnos « langage cuit », à prendre dans le sens d’ intense ou de fichu… Si le langage (oral) est cuit, que fait on ? Du cinéma bien sûr. Et Philibert un film sur la langue des signes. Ainsi sommes nous bouleversés, bousculés, amusés, transformés par cette langue prestidigitatrice, langue faite d’images, d’actions et toujours d’un mystère comme dans L’Enfant sauvage de Truffaut. D’autant que dans Le Pays des sourds, il y a peut être aussi une rêverie sur un monde hors langage en plus de l’occasion de se coller (comme le fait physiquement Florent) à la grammaire primitive du cinéma muet. En tous cas, sans céder aux feux d’artifices et feux de tous bois qui sévissent dans le cinéma dit de fiction ou dit documentaire, Philibert prend tout simplement soin de ce que Truffaut avait bien nommé Le Plaisir des yeux.

Libération - 4 mars 1993

Parti avec curiosité pour Le Pays des sourds, Nicolas Philibert en revient avec une histoire pleine de personnages étranges qui ne parlent pas, mais « signent ». Une langue dont la grammaire (zoom, gros plan…) et les lois (montage) s’apparentent à celle du cinéma.

Rarement les films ont un sens. Celui de Nicolas Philibert, Le Pays des sourds, a l’énorme privilège d’avoir découvert le sien sur son chemin, selon un beau principe de justice morale qui veut que, parti sans bagage mais avec beaucoup d’amour et de curiosité pour le pays de ceux qui n’entendent rien, le cinéaste en est revenu riche d’une histoire extraordinaire. Une histoire pas simple mais très attachante, pleine de personnages étranges et forts, auxquels la virtuosité gestuelle de leur langage confère une sorte de puissance occulte. Il y a là un vieux sorcier sourd, le maître barbu Jean-Claude Poulain, à l’expressivité géniale, qui raconte de ses doigts la naissance de son enfant en exposant cette idée que les mots ont du mal à nous traduire: « J’ai eu une fille de mon premier mariage. Une entendante. Je rêvais d’avoir un enfant sourd, la communication aurait été plus facile. Mais je l’aime quand même ». Il y a aussi un enfant, Florent, qu’on voudrait kidnapper, adorable Zébulon qui compense son étanchéité orale et auditive au monde par un débordement d’effusions du corps, des mains et des yeux. Il y a encore une institutrice modèle, des gamins sérieux et comiques, un couple au soir de ses noces, valsant dans l’oubli et le bonheur, longtemps après l’arrêt d’une musique qu’ils ignorent.

Tous ces adultes parlent et tous ces enfants apprennent à parler, mais avec des signes, selon les codes d’un langage élaboré depuis la nuit des temps, avec cette gestuelle vive, magique, dont on saisit quelques éclats, à l’instinct, mais à laquelle les parlants et entendants restent la plupart du temps totalement hermétiques. Pourtant, on sent bien qu’il en faudrait assez peu de chaque côté pour se rejoindre, car ce qui tombe sur Nicolas Philibert, et sur nous avec, dès les premiers pas de son voyage, son intuition magnifique, c’est que la langue des signes est une langue amie du cinéma et que sa grammaire et ses lois appartiennent à une lignée cousine. Pas seulement parce qu’on peut faire confiance aux sourds pour être tout particulièrement attentifs aux images, mais surtout parce que, comme l’expose William C. Stokoe, théoricien du sabir sourd: « Ce langage passe sans cesse de la vue normale au gros plan, puis au plan d’ensemble et de nouveau au gros plan, exactement comme travaille un monteur de films… Non seulement la disposition des signes évoque davantage un film monté qu’une narration écrite, mais chaque « signeur » est placé comme une caméra » (1).

Ouvrant presque par inadvertance cet abyme théorique, Philibert ne s’y engouffre pourtant qu’à pas mesurés, avec envie, prudence et réflexion, d’autant que toutes les fées du langage cinéma peuvent être légitimement convoquées à ce colloque au sommet. On se doute, dès lors, qu’avec de telles idées en tête, le réalisateur a placé très haut ses ambitions. Cette vision de la langue des signes comme métaphore humaine et incarnée du cinéma va le porter naturellement à utiliser toutes les ressources dont il dispose pour la nourrir.

Inscrit, pour les besoins du film, à un cours de signes niveau débutant, Philibert découvre d’abord que son professeur, sourd profond, utilise comme outil pédagogique des dessins proches du story board destinés à faire comprendre, en termes de cadrage, l’espace qui convient à la pratique de ce langage: « Non seulement les signes exigent la plus grande précision, mais encore faut il qu’ils ne soient ni trop étriqués ni trop amples, de façon à s’inscrire dans un espace qui correspond très exactement à ce que les cinéastes du monde entier désignent sous le nom de plan américain. Mais il y a aussi des signes qu’il faut exécuter en gros plan et d’autres incluant même des mouvements de zoom. »

Dans le même ordre d’idées, il faut signaler l’importance cruciale de la lumière dans la vie des sourds, l’obscurité ou la pénombre les privant de toute possibilité d’expression. De même, chez les sourds, il ne peut y avoir de off ni de hors champ, donc pas de possibilité de les filmer en gros plan ou d’intercaler des plans de coupe sous peine de perdre le fil de leur discours. Condamné à inventer de nouvelles méthodes de filmage pour s’adapter à son sujet, Philibert en saisit l’occasion pour travailler la matière même du cinéma. Inévitablement, il fallait aussi que Philibert en arrive là : « Naturellement, un tel film ne pouvait laisser de côté la question du son. Elle était inhérente au sujet lui même. Mais, pendant très longtemps, j’ai fait fausse route, m’obstinant à vouloir recréer la manière dont les sourds perçoivent les sons. Ça ne fonctionnait pas. Alors je suis revenu à des idées plus simples », telles qu’on les verra à l’oeuvre , dans leur limpide évidence, dans ce film, au sens propre, inouï.

Mais, pour élevée que soit la nature de son projet, Philibert ne feint jamais de le dominer. Ce qu’il offre, c’est en quelque sorte un cadeau de reconnaissance à la mesure de l’accueil qu’il a reçu au pays des sourds. Plutôt que de bâtir à ses hôtes une énième petite chapelle socio documentaire, il leur ouvre en grand la cathédrale du cinéma, réalisant un film non pas sur eux mais pour eux et pour tous, même si, délicatement, il est le plus souvent sous titré à leur intention. Un film, aussi, qui saisit l’occasion du cinéma pour parler des sourds et vice versa. Un film riche de mille infos utiles sur la culture sourde où les « non entendants » ne se privent pas de faire valoir aux « entendants » quelques-uns des considérables avantages de leur état: l’universalité de la communication (« En deux jours. je peux bavarder avec un sourd chinois »): l’hyperacuité du regard; la dimension «société secrète» de cette langue enfin, qui permet de parler à l’insu des non sourds et pourtant à leur barbe.

Avec les mains ou avec des mots, c’est le tam tam du cinéma qu’il faut faire résonner en faveur du Pays des sourds. On peut aussi combiner les deux: croiser les doigts en lui souhaitant le meilleur des bouche à oreille.

(1) Cité par Olivet Sacks dans Des yeux pour entendre, Editions du Seuil.

Revue Trafic n° 8 - Automne 1993

« Ce langage passe sans cesse de la vue normale au gros plan, puis au plan d’ensemble et de nouveau au gros plan, exactement comme un monteur de films. Non seulement la disposition des signes évoque davantage un film monté qu’une narration écrite, mais chaque «signeur» est placé comme une caméra ».

William C. Stokoe, cité par Oliver Sacks, dans Des yeux pour entendre.

Ma toute première rencontre avec le monde des sourds remonte à une dizaine d’années : autant dire que si certains films ne peuvent se faire que dans l’urgence du désir, d’autres empruntent des chemins infiniment plus longs et tortueux. Le Pays des sourds est de ceux là.

C’est en septembre 1983, sollicité par un psychanalyste pour participer à la conception d’un «outil audiovisuel» sur la langue des signes, que j’entrai pour la première fois dans l’enceinte de l’Institut national des jeunes sourds de Paris, plus connu sous le nom d’Institut Saint Jacques. Il s’agissait de réaliser une série de cassettes pédagogiques destinées aux parents d’enfants sourds, visant à leur enseigner la langue gestuelle. Pour des raisons qui m’échappent, ce projet ne vit jamais le jour, mais je commençai pourtant à fréquenter le monde des sourds et à suivre des cours de langue gestuelle. Cet enseignement, dispensé à raison de deux heures par semaine au sein de l’Académie de la langue des signes, regroupait pour l’essentiel des parents, des éducateurs, parfois des orthophonistes, plus rarement des comédiens, des danseurs, ou de simples curieux. Sauf exception, les élèves étaient tous des entendants puisque les sourds, dans leur immense majorité (du moins les sourds congénitaux), pratiquent la langue des signes depuis leur enfance.

Dès le premier jour notre professeur, un sourd profond qui ne s’exprimait lui même qu’en signes, sortit de son cartable une suite de dessins destinés à nous faire comprendre, en terme de cadrages, l’espace qui convenait à la pratique de son langage. Non seulement nos signes exigeraient la plus grande précision, mais encore faudrait il qu’ils ne soient ni trop étriqués ni trop amples, de manière à s’inscrire dans un espace qui correspond très exactement à celui que les cinéastes du monde entier désignent sous le nom de plan américain. Mais il y aurait aussi des signes qu’il faudrait exécuter en gros plan, et d’autres encore incluant même des mouvements de zoom ! Cette allusion au langage du cinéma, aussi explicite qu’inattendue, agit sur moi comme un électrochoc. Elle venait soudain me conforter dans l’idée, jusqu’ici assez vague, qu’il n’est pas de langage aussi imagé, au propre comme au figuré, que ce ballet de doigts et de mains, ce jeu de mimiques aux variations infinies grâce auxquels les sourds communiquent entre eux. De cette soudaine prise de conscience naquit mon envie de faire un film qui plongerait le spectateur dans l’univers des sourds, et dont la langue maternelle serait la langue des signes. Un film dont le sujet même serait de nature à travailler la matière du cinéma, puisque par définition les sourds ont une relation aux sons et aux images radicalement étrangère à la nôtre.

Plus tard, fréquentant semaine après semaine les cours de l’Institut Saint Jacques, apprenant à mon tour les bases de ce langage, je ne devais cesser de m’étonner de ses audaces, de ses raccourcis, de sa violence, de sa beauté surtout. J’admirais la grâce, la virtuosité, l’humour avec lesquels ce professeur racontait, du bout de ses doigts, sans jamais avoir recours au langage parlé ni à l’écrit, les innombrables mésaventures auxquelles sa vie de sourd l’avaient confronté, les péripéties de ses voyages à l’étranger, ses rencontres avec les sourds du monde entier… Le cours débutait, et nous avions soudain devant nous un grand acteur du muet, dont les récits révélaient une mémoire visuelle, un don d’observation, une acuité du regard tout à fait exceptionnels, impossibles chez un entendant.

Je commençais à comprendre que l’on pouvait considérer la communauté des sourds autrement qu’à travers le seul prisme du handicap, la surdité autrement que comme un déficit ou un manque, avec tout ce que cette terminologie véhicule de compassion. Car pour qui n’a jamais entendu, pour qui n’a aucune référence ni mémoire auditive, ce sentiment d’un manque n’est que pure abstraction. Pour avoir parfois croisé des sourds dans la rue ou le métro, j’avais jusqu’alors tenu la langue des signes pour une gesticulation approximative permettant aux sourds d’échanger les idées les plus élémentaires. Or je découvrais à présent que ce langage était capable d’exprimer toutes les nuances de la pensée, et qu’à l’égal d’une langue orale il pouvait se prêter à l’analyse philosophique, aux déclarations amoureuses, à la poésie comme aux descriptions techniques les plus détaillées. Je mesurais l’importance que prenaient pour les sourds, dans leur vie de tous les jours, les autres sens et en particulier la vue et le toucher : tandis que nous, les entendants, pouvons nous parler sans nous voir, par téléphone, d’une pièce à l’autre, ou même simplement sans nous regarder, les sourds sont quant à eux dans la nécessité permanente de se placer l’un en face de l’autre s’ils veulent communiquer. D’où l’importance de la lumière, l’obscurité ou la pénombre les privant de toute possibilité d’expression. D’où également l’extrême intensité des relations affectives qui s’établissent entre eux. Car n’ayant aucun moyen de communiquer sans se regarder, ils s’engagent physiquement dans l’échange avec l’autre.

De là à penser que les sourds étaient « ontologiquement » incapables de se mentir les uns aux autres puisque dans l’impossibilité de jouer sur les mots, et par voie de conséquence de «tricher» avec le langage, il n’y avait qu’un pas que je franchis sans doute un peu vite ; car je devais rapidement constater que le langage gestuel autorisait le baratinage, les jeux de signes, la langue de bois, les lapsus manuels ou encore le fait de «signer» pour ne rien dire. Mais aussi qu’un « signeur » pouvait à loisir signer petit (pour chuchoter), large (devant une assemblée), en coin (pour faire un aparté), bref jouer avec les dimensions du cadre selon les circonstances, les interlocuteurs ou la disposition des lieux. Qu’enfin cette langue n’était pas un corpus inerte, limité à quelques centaines ou quelques milliers de signes, mais une authentique langue vivante, hautement imaginative, capable de produire un nombre infini de propositions ; chaque signeur possédant d’ailleurs son style propre, un vocabulaire plus ou moins étendu, une façon bien à soi de signer qui le distinguait de tous les autres.

Je découvrais enfin qu’il n’y avait pas une langue des signes universelle, supranationale, fonctionnant à la manière d’un esperanto, mais bien au contraire un foisonnement de langues gestuelles dont la répartition géographique n’épousait que très partiellement les frontières d’Etat à Etat ; et qu’à l’intérieur d’une même nation, d’une ville à une autre, voire d’une cour d’école à une autre, existaient d’innombrables différences. Mais que l’on soit à Singapour, Paris ou Washington, ces différentes langues des signes n’étaient pas hermétiques les unes aux autres, car toutes obéissaient à des règles syntaxiques équivalentes.

Parmi les nombreuses croyances qui circulent chez les entendants, l’une des plus répandues est celle qui consiste à penser que les langues des signes sont calquées sur les langues parlées ou écrites des pays où elles sont implantées, qu’elles en sont l’adaptation ou la transposition dans l’espace ; qu’elles fonctionneraient, par exemple, à la manière d’une sténographie visuelle, chaque signe correspondant alors à un phonème. Bien sûr, la dactylologie (ou alphabet manuel) permet à tout signeur d’épeler un mot pour en préciser l’orthographe, s’il s’agit par exemple d’indiquer un nom propre qui n’a pas encore sa traduction en signe (1). Mais les langues des signes, elles, ne sont que signes, et n’empruntent rien aux langues

orales : leur syntaxe et leur sémantique se suffisent à elles mêmes. Comme le dit Oliver Sacks, « il n’est donc pas possible de traduire une langue orale en signes en procédant mot à mot ou phrase par phrase, car ces langues ont des structures essentiellement différentes (2)». Naturellement, l’inverse ne l’est pas davantage, sans quoi une simple proposition telle que Je me promène dans la forêt, retranscrite « signe à signe » en français, donnerait quelque chose d’aussi absurde que FORÊT / JE / MARCHER-PROMENER.

A noter que le couple MARCHER-PROMENER tel que je le retranscris désigne les deux composantes d’un même signe : tandis que les mains du signeur indiqueront l’action de MARCHER, l’idée que cette marche a l’aspect d’une PROMENADE viendra de l’expression de son visage. Le signe « je me promène » est donc obtenu par la combinaison de plusieurs paramètres simultanés.

Tout aussi tenace, mais autrement plus lourde de conséquences, est la résistance déployée par les entendants à l’idée que les signes puissent véhiculer des concepts ou des notions abstraites : si la langue des signes est une langue d’images, comment pourrait elle exprimer ce qui sort du champ de la représentation concrete ? Maintes fois au cours de ces derniers mois, lors des projections débats qui ont suivi la sortie du film, j’ai dû affronter cette question soulevée par certains avec un tel aplomb que c’était à croire qu’ils refusaient de voir qu’à mes côtés, depuis bientôt une heure, une interprète traduisait sans la moindre difficulté (à l’intention des spectateurs sourds) l’intégralité de leurs propos comme des miens. Air connu que cette forme de déni, qui renvoie à l’oppression dont les sourds ont de tout temps été l’objet (3). Mais il faudra bien un jour se défaire de l’idée selon laquelle seul le langage verbal peut véhiculer de la pensée. Les plus sourds ne sont pas toujours ceux qu’on croit.

Il est vrai que pour le néophyte les signes s’apparentent dans un premier temps à une sorte de pantomime. Le fait de pouvoir « identifier » rapidement certains d’entre eux lui donne des ailes, mais en dépit de leur apparente lisibilité, ceux ci s’avèrent bientôt extraordinairement complexes. « On ne tarde pas à découvrir que cette simplicité est illusoire, ajoute Sacks, et que ce qui paraissait si sommaire consiste en d’innombrables configurations spatiales emboîtées les unes dans les autres sur trois dimensions… Les langues de signes, à tous leurs niveaux lexical, grammatical ou syntaxique – laissent donc entrevoir une utilisation linguistique de l’espace : une utilisation étonnamment complexe, car presque tout ce qui se déroule linéairement, séquentiellement et temporellement dans le langage parlé devient, dans les signes, simultané, concurrent et multistratifié (4). »

Depuis la fin des années cinquante, sous l’impulsion du jeune linguiste américain William Stokoe, de nombreux chercheurs se sont penchés sur ce fantastique espace grammatical, découvrant notamment que chaque signe était déterminé par cinq paramètres : la configuration, l’orientation, l’emplacement, le mouvement de la main et l’expression du visage. Si je veux par exemple exprimer l’idée que je suis un entendant, je devrai tendre mon index et mon majeur, les autres doigts pliés, comme pour faire le V de la victoire (configuration), les deux doigts tendus vers le haut, la paume de la main vers moi (orientation), placer ce majeur près de l’oreille (emplacement) et, d’un rapide mouvement circulaire, effleurer par deux fois le lobe de mon oreille avec ce majeur tendu (mouvement), avec un léger soulèvement des sourcils (expression du visage). A l’inverse, si mon interlocuteur veut m’indiquer qu’il est sourd, il lui suffira de tendre son index, la main fermée, de le porter au lobe de son oreille et, d’un mouvement leste, de le faire parvenir sur ses lèvres. L’expression de son visage dépendra alors de l’intention qu’il veut donner à cette information. Car il suffit de changer l’un de ces paramètres pour que le sens d’un signe soit profondément modifié.

Dans la langue des signes française (LSF), on peut dénombrer plus de trente formes possibles de la main : main plate, en forme de griffe, de cornes, de moufle, de bec de canard, en pince, en crochet… Mais aussi un nombre important d’orientations de la main et du bras : la paume tournée vers soi, vers le bas, vers le haut, en biais, le bras le long du corps, en oblique, à l’horizontale, replié vers l’arrière, vers l’avant… L’emplacement des signes n’étant pas moins diversifié : sur la bouche, près des yeux, à hauteur de poitrine, devant le torse, sous la ceinture, à l’épaule… Quant aux expressions du visage, elles mêmes rigoureusement codifiées, on aurait tort d’y voir, comme je l’ai fait longtemps, un simple rôle d’appoint visant au mieux à amplifier ou infléchir le sens de telle ou telle proposition. Au cours du tournage, j’ai mesuré à mes dépens l’importance de leur fonction grammaticale, le jour où, obéissant à je ne sais quelle impulsion, j’ai soudain resserré le cadre sur les seules mains d’un personage : erreur grossière en tout point, car non seulement je le privais à son insu d’une partie de l’espace nécessaire à son expression, mais je me retrouvais moi même dans l’impossibilité de déchiffrer ce qu’il disait. C’est le moment de mentionner ce qu’écrit Jean Grémion dans son si beau livre La Planète des sourds (5) paru il y a quelques années: « En posant mon coude, l’avant bras à la verticale, et la paume de la main tendue, les doigts écartés, sur la paume ouverte de l’autre main, et en agitant cet avant bras comme sous le tremblement du vent, j’indique le geste de l’arbre. Or si je lève les yeux, et selon l’inclinaison de mon regard, j’indiquerai la taille de l’arbre, en précisant s’il est grand, petit, ou de taille moyenne. En baissant mon regard et en fermant presque les yeux, je peux réduire cet arbre jusqu’à la taille d’un bonsaï. Dans la langue des signes, le moindre battement de cils peut devenir un élément de syntaxe. »

On aura compris que les signes ne constituent pas une succession statique de symboles pétrifiés, mais qu’ils procèdent par la combinaison dans l’espace de mouvements simultanés, imbriqués les uns dans les autres, qui s’enchaînent eux-mêmes aux mouvements qui les précèdent selon une dynamique sans cesse rythmée par des accélérations, des ralentis ou des pauses. C’est en ce sens, plus encore que par leur dimension iconique, que les signes évoquent davantage un film monté qu’une narration écrite.

Mais qu’en est il du cinéaste qui rêve de s’aventurer dans ce pays lointain, de s’y enfoncer un peu plus chaque jour, d’en comprendre peu à peu les usages, la culture, la langue, d’y tisser des liens avec les habitants et, embarquant le spectateur au passage, de lui faire voir le monde à travers leurs yeux ? Comment accoster aux rives de cette terre sans voir que les lois de la perception y sont si étrangères aux nôtres qu’il faudra au plus vite abandonner nos moindres habitudes ? Car filmer des sourds dicte soudain d’incontournables règles auxquelles l’opérateur, bien davantage que le responsable du son, devra impérativement se soumettre. J’ai dit plus haut quel était l’espace du signeur, ce cadrage type qui va verticalement de la tête à la ceinture, et latéralement d’un coude à l’autre, bras étendus. Et l’on aura deviné que cet espace s’impose également au filmeur, qui devra se tenir à la bonne distance sans jamais céder à l’envie d’aller y voir de plus près.

Mais à cette contrainte de cadrage s’en ajoute aussitôt une seconde liée au découpage: alors qu’une langue orale autorise le champ-contre-champ (le filmeur pouvant cadrer à sa guise n’importe quel personnage d’une même scène, celui qui parle comme celui qui écoute), la langue gestuelle condamne le cinéaste à ne jamais laisser échapper le moindre signe, sous peine de perdre le sens. Contrainte que l’on retrouvera encore au montage, le recours au plan de coupe se révélant impossible dès lors que celui ci prétendrait indiquer la concomitance de deux plans ou de deux actions. Tandis que le son opère à 360 degrés, au royaume des sourds le off n’existe pas : hors de la vue, il n’est pas de communication possible ; hors champ, point de salut. On imagine combien cette primauté absolue du regard, de l’image sur le son, conditionne à chaque seconde le filmage, interdisant à l’opérateur la moindre tentative de décadrage. Situation hautement complexe, voire vouée à l’échec, dès lors qu’on voudra filmer un échange entre plusieurs signeurs, fût ce dans la situation la plus ordinaire.

J’ai gardé en mémoire cette journée d’avril 1991 où, dans la cour de Saint-Jacques, à l’heure de la récréation, nous ramions sec pour essayer de capter au vol le bavardage impromptu d’un petit groupe d’adolescentes. L’opérateur, caméra à l’épaule, s’était glissé parmi elles, cadrant tantôt l’une tantôt une autre, dans l’espoir d’arriver au bon moment sur celle qui s’exprimait. Légèrement en retrait, j’observais l’ensemble de la scène : l’ingénieur du son qui baladait sa perche, attentif aux moindres sons qu’elles laissaient échapper, l’opérateur qui s’escrimait, les filles qui blaguaient… Soudain, je compris que les vagues sons qu’elles émettaient tout en signant, ces chuintements, ces petits cris, ces claquements de doigts, ces bruissements de leurs vêtements n’étaient pas assez distincts pour que l’opérateur puisse guider ses mouvements à l’oreille, comme il l’eût fait au milieu d’un groupe d’entendants : ne pouvant ni entendre ces bavardages muets ni voir dans la caméra l’ensemble du groupe, il travaillait en aveugle, sans jamais savoir d’où allait partir la prochaine réplique. Croyant voler à son secours, je vins me placer près de lui et, le saisissant aux épaules, j’entrepris de guider ses mouvements, ayant au moins l’avantage de pouvoir regarder de tous côtés. Le résultat fut tout aussi affligeant ! En retard de quelques fractions de seconde sur nos «personnages», nous manquions systématiquement le début de chaque intervention, si ce n’était une réplique en entier. Dans ce contexte, ce ne sont pas mes (maigres) connaissances en langue des signes qui auraient pu me venir en aide, dépassé comme je l’étais par la rapidité des échanges.

Il fut alors décidé d’élargir le cadre : au moins, l’ensemble du groupe serait sous contrôle. Nous reculâmes de quelques pas… Bien que l’une d’elles fût presque dos à nous, et deux ou trois autres de profil, j’espérais pouvoir, par déduction, reconstituer ultérieurement le fil du dialogue grâce à celles des répliques qui étaient les plus lisibles. Mais je n’étais, hélas ! pas sortis de l’auberge : ce fut un fiasco absolu ! J’eus beau inviter les protagonistes à voir les images, solliciter une interprète professionnelle, faire défiler cent fois la scène sur la table de montage, trop d’éléments demeuraient indéchiffrables pour que la séquence fût sauvée.

L’univers des sourds place donc le cinéaste devant cet étrange paradoxe : il s’attendait à ce que la question du son occupe le terrain, et voilà qu’il se débattait avec les images. Pourtant, en raison même de son sujet, il me semblait qu’un tel film ne pouvait pas ignorer la question de son propre son. Avant de l’entreprendre, j’imaginais qu’il m’appartiendrait de trouver un système de représentations capable de suggérer, par un travail spécifique sur la matière sonore, le gouffre qui sépare les sourds des entendants. L’idée d’un film muet, lancée cent fois comme une boutade autour de moi, fut écartée d’emblée. La référence au cinéma des origines eût constitué une fausse piste : chacun sait que les personnages du muet, eux, ne l’étaient pas ; et que les acteurs qui les incarnaient mimaient la parole. Il fallait donc qu’un film sur des sourds fût sonore pour qu’on y entende leur mutisme ; mais qu’on y entende aussi les voix des parlants parmi lesquels ils évoluent. En outre, j’envisageais de tourner plusieurs séquences qui montreraient l’apprentissage de la parole par des enfants sourds, ce long chemin vers l’articulation qui nécessite tant de patience et d’obstination.

Mais encore faut il ajouter que l’univers perceptif des sourds, contrairement à ce que l’on croit, n’est pas de silence pur. Rumeurs lointaines, bruits diffus : même chez les sourds dits « profonds », ce n’est pas le néant. Fallait il dès lors confronter le spectateur à ce « presque rien », tenter de lui faire entendre à quoi ressemble la perception auditive d’un sourd ?

J’avoue avoir quelque temps cherché dans cette direction : ici, on estomperait la voix d’un entendant s’adressant à un sourd ; là, au contraire, on amplifierait un son, on le détacherait de l’ambiance générale, comme pour mieux marquer que tel personnage qui est là sur l’écran ne le perçoit pas… J’imaginais que cette alternance de creux et de pleins, ce jeu entre l’absent et le présent acquerrait au cours du film une véritable fonction narrative, voire dramaturgique, offrant soudain toute une gamme de quiproquos et de malentendus.

Je pressentais en même temps qu’un tel principe risquait de faire basculer l’ensemble du côté du pathos. De plus, chercher à faire éprouver de l’intérieur la perception d’un sourd n’était pas une fin en soi. Prétendre enfin la faire partager au spectateur semblait parfaitement illusoire, pour la bonne raison qu’il nous est impossible d’oublier, ne serait ce qu’un seul instant, notre condition d’entendants; car tout ce que nous aurions perçu comme étant censé reproduire l’univers sonore d’un sourd, nous ne l’aurions évidemment perçu qu’à partir de notre expérience, et non à partir de la sienne.

Au cours du montage, par curiosité, je voulus un jour creuser la question : avec le monteur et l’ingénieur du son, nous allâmes dans la cabine d’un audioprothésiste écouter des sons tels que différents sourds les reçoivent. Puis nous commençâmes à retravailler une séquence, puis deux, à partir de cette perception là… Mais, quoi qu’on fasse, nous n’obtenions qu’une suite d’effets de style qui s’affichaient comme tels avec toute l’impudeur qu’on imagine. De sorte qu’au lieu de fixer l’attention du spectateur vers les personnages, je l’en arrachais!

L’exercice fut… profitable ! Il révéla que le meilleur moyen de maintenir le spectateur dans l’univers du film consisterait plutôt à anesthésier sa perception auditive, à le rendre «sourd» à la problématique du son. Pour « entendre » ce que les sourds avaient à nous dire, nous aurions besoin de mobiliser toute notre acuité visuelle, c’est pourquoi il fallait éviter tout procédé, tout artifice sonore qui eût détourné l’attention portée aux signes, et s’en tenir au contraire à la simplicité, à la transparence des sons directs.

Au demeurant, le film serait entièrement sous titré : d’une part, il faudrait traduire les séquences en langue des signes pour les spectateurs entendants; d’autre part, sous titrer les répliques orales à l’attention des spectateurs sourds. Loin d’être un simple travail technique, les sous titres allaient devenir ici un élément constitutif du film, le point de rencontre de maints enjeux stylistiques et formels.

Curieusement, lors de cette ultime étape, la question du son allait refaire surface je m’aperçus en effet que certaines répliques orales ne pouvaient pas être retranscrites telles quelles, sous peine d’engendrer un contresens chez ceux qui n’entendent pas… A titre d’exemple, lorsque l’institutrice dit à l’un de ses jeunes élèves : « A la maison, tu parles avec Maman ! », il s’agit en réalité d’une injonction, qu’il faudrait retranscrire ainsi : « A la maison, il faut parler avec Maman ! »

Chaque fois que nécessaire, il importerait donc de modifier la transcription écrite d’une réplique de manière à écarter toute méprise. Ce principe étant posé, il s’agirait d’aller au delà, d’élaborer un système de sous titrage capable d’apporter aux spectateurs sourds un certain nombre d’éléments essentiels dont ils sont privés, en jouant sur la nature ou la taille des caractères utilisés. Ainsi, au premier rang de ces distinguos, les répliques in seraient retranscrites en caractères droits, tandis que tout ce qui est off apparaîtrait en italiques. Par suite, et selon le contexte, une réplique lancée sur un ton vertement impératif ou définitif pourrait surgir en lettres capitales, etc.

S’agissant au contraire du sous titrage des répliques exprimées en signes, c’est une tout autre question qui allait apparaître : celle du calage des sous titres par rapport aux signes, sachant que leur lecture ne pourrait être simultanée. Il faudrait donc éviter que ces deux éléments visuels «concurrents» soient rigoureusement synchrones, sans quoi, pris de vitesse, on passerait son temps à lire sans jamais regarder le signeur… Cette question a priori mineure aurait en réalité un impact décisif sur la position du spectateur. Placés légèrement en amont des signes, les sous titres permettraient d’identifier certains d’entre eux, de les «reconnaître» après coup ; placés en aval, ils susciteraient une vision plus active encore, le jeu consistant à deviner le sens des signes avant d’en avoir la traduction. Bien entendu, aucune règle ne prévalant sur l’ensemble, il faudrait traiter chaque séquence, chaque sous titre cas par cas, sachant que la marge de manoeuvre serait réduite à quelques fractions de secondes. De ce (dé)calage dépendrait la circulation du regard entre l’écrit et le signé, perpétuel va et vient entre le milieu et le bas de l’image.

Peu à peu, le spectateur s’enfoncerait au coeur d’un pays inconnu, sans pouvoir jamais détourner son regard de l’écran. Il ferait alors sienne cette formule du petit Florent (six ans) jetée à la caméra : « Pour écouter, je regarde! »

Il faudra attendre la seconde moitié du XVIIIe siècle et les travaux de l’abbé de l’Epée pour que l’on commence à admettre que la pensée peut s’exercer en dehors du seul langage oral. En 1776, la publication de son Instruction des sourds et muets par la voie des signes méthodiques fait l’effet d’une bombe dans tous les milieux intellectuels d’Europe. Le Tout Paris de l’époque se rend rue des Moulins pour assister au prodige de ses conversations gestuelles avec les sourds. Le roi Louis XVI cède à l’abbé une partie du couvent des Célestins pour qu’il y installe une école. Ainsi jusqu’en 1870, puis c’est le tournant de l’histoire l’on se retournera contre ces signes précédemment adulés, défaisant en moins de vingt ans l’oeuvre de tout un siècle.

En fait, il existait depuis longtemps un courant d’opinion hostile aux signes, prônant que l’éducation des sourds devait viser avant tout à leur apprendre à parler. Les dilemmes qui se posaient étaient bien réels, et se posent encore dans les mêmes termes aujourd’hui. Etait il bon que les signes supplantent la parole ? Cette orientation ne contraignait elle pas les sourds à n’entretenir des rapports qu’avec leurs semblables ? Ne fallait il pas plutôt leur apprendre à parler et à lire sur les lèvres afin qu’ils puissent s’intégrer au corps social ? Dans la mesure où elle pouvait contrarier l’acquisition du langage oral, la communication gestuelle ne devait elle pas être interdite ?

La poussée en faveur de l’instruction publique obligatoire, qui appelle l’uniformisation des méthodes éducatives et l’étouffement des langues minoritaires, ne fera qu’accélérer cette tendance. En 1880, le congrès de Milan célèbre pour très longtemps le triomphe des oralistes. En quelques années, les entendants prennent le contrôle de l’éducation des sourds, et l’usage des signes est supprimé dans les écoles. Alors qu’elle se situe autour de 50 % en 1850, la proportion des professeurs pour sourds eux mêmes atteints de surdité passe à 25% à la fin du siècle, puis à 12% en 1960. Dès la fin du XIX siècle, un peu partout dans le monde, des entendants attachent les mains des enfants sourds pour les obliger à parler, et leur bandent les yeux pour développer leur potentiel auditif. Quant aux parents, ignorant tout du monde des sourds, ils n’auront qu’à s’en remettre à la compétence des éducateurs et des médecins. Peu à peu, les enfants eux mêmes vont intérioriser ce sentiment que les gestes ne sont que singeries.

(1) Ainsi, à supposer qu’il me faille présenter Raymond Bellour (membre du comité de rédaction de Trafic) à un cercle d’amis sourds, je déclinerais lettre à lettre ses nom et prénom; mais pour peu que des liens suivis s’établissent entre eux et lui, un « signe de baptême » lui serait bientôt attribué par l’un d’eux, lequel signe serait établi en fonction de la physionomie, d’un trait psychologique, de l’activité professionnelle ou de toute autre caractéristique propre à Raymond Bellour.

(2) Des yeux pour entendre, Le Seuil, 1990.

(3) Pendant des siècles, les sourds furent assimilés à des déficients mentaux, voire à des animaux (Aristote). Au XV siècle, dans le bouillonnement des idées de la Renaissance, on découvre pourtant que l’éducation des sourds est « possible » qu’ils peuvent apprendre un langage pour exprimer leur pensée. Des prêtres s’y essayent, parfois avec succès, mais il n’est pas question que ce langage soit autre que la langue orale des enseignants qui les éduquent : pas de parole, pas de pensée !

(4) Op. cit.

(5) Editions Presses Pocket.

Deaf Life - November 1994

After its American debut at the 1994 San Francisco Film Festival, Nicolas Philibert’s French documentary In the Land of the Deaf netted the Golden Gate Award and glowing reviews that described the movie as « a warm, engrossing, eye‑opening experience » (New York Times), « completely inspiring » (Variety), and « seductive and magical » (Siskel & Ebert).

Most — if not all —of these reviews came from hearing critics whose exposure to deafness was probably limited to movies like “Children of a Lesser God”, “Johnny Belinda”, and “The Miracle Worker”. Furthermore, the film won a slew of awards on its way along the film‑festival circuit: Grand Prize, Bombay International Film Festival 1993; Grand Prize for Documentaries, Vancouver International Film Festival 1993; Prize for Best Documentary, Vallodolid Film Festival 1993; Prix Humanum 1993, Belgian Film Critics’ Association, for « a film which defends a society in which different peoples and cultures can cohabit »; and Grand Prize, Belfort Film Festival 1992. We know that hearing people’s views of us — the signing and culturally deaf —can differ drastically from the way we view ourselves, so naturally I wanted to see the film for myself. (Because the film deals with both signing Deaf adults and deaf children who are learning to speak, the non‑capitalized word « deaf » is primarily used in this article.)

The documentary In the Land of the Deaf is very straightforward. It does not attempt to preach, or take sides on why or how the deaf community should be changed. This is truly admirable, because once a person studies deaf culture and sign language, it is very difficult to stay neutral in deafness‑related issues such as the cochlear implant, the use of hearing actors in deaf roles, and so on. Most film documentaries tend to be edited to present, if not prove, a particular point of view about an issue, in the same way that a book like Thomas and James Spradley’s “Deaf Like Me” was written to encourage hearing parents to use sign language with their children, or Henry Kisor’s “What’s That Pig Outdoors?” advocates oralism over sign language.

In the Land of the Deaf differs in other ways as well. Philibert asks us —hearing audience members, especially —to look at deaf people in a different light. Instead of stringing together scenes to tell a story from beginning to end, he asks us to observe deaf children struggling to speak; we attend a deaf couple’s wedding, and go with them as they try to find their first apartment together; we watch an older deaf man teaching French Sign Language classes. Philibert’s choice of cinema verité — a technique of filming unrehearsed live scenes and then letting the pieces come together in the editing room — and the few pieces I’d read about him made it clear that, unlike most hearing filmmakers interested in deafness, Philibert had truly done his homework.

In 1983 Philibert enrolled in a sign‑language course to prepare himself for making a film that had been commissioned to teach hearing parents of deaf children how to sign. That film did not materialize, but Philibert did write about his experiences in making In the Land of the Deaf in Trafic, a French cultural journal. (His quotes are translated from French into English, and some are paraphrased for clarity.)

“ From the first day, our teacher, a profoundly deaf man who only spoke in sign, pulled a series of drawings from his satchel. They were intended to make us understand, in terms of framing, the space which was appropriate for the practice of his language. Not only would our signs require the greatest precision, but moreover, they could not be too small or too large, so as to be inscribed within a space corresponding quite exactly to that which filmmakers would call a medium tight shot. But there would also be some signs that would have to be executed in close‑up, and still others, even including zooms! This allusion to the language of cinema… affected me like an electric shock..

(…)

While filming signers, I discovered that I couldn’t expect to frame them from a wide variety of angles as one could with hearing speakers. Although sign operates in 360 degrees, in the realm of the Deaf the « voiceoff » does not exist. Out of sight, communication is not possible; outside the frame, not even a hello …. I cannot forget that day in April 1991 when, in a [schoolyard], we tried… to capture the spontaneous conversation of a small group of adolescents. The camera operator, camera on his shoulder, was moving among them, panning intuitively from one to another in the hope of arriving at the right moment on the one who was expressing herself. Standing back a little, I observed the entire scene, the sound engineer walking with his [microphone] perch, attentive to the slightest sounds [the Deaf adolescents] allowed to escape, the camera operator making his best effort, the girls chatting …. Suddenly, I understood that the vague sounds they emitted while signing, these hoots, those little cries, the tapping of fingers, the rustle of their clothes, were not distinct enough for the camera operator to follow their movements by ear as if he were in the middle of a group of hearing persons. Not being able either to hear this silent conversation or see the entire group through the camera, he worked blindly, without ever knowing where the next answer was going to come from. So I stood next to him, holding him by the shoulders, and I… guided his movements, at least having the advantage of being able to look in all directions. The results were just as [bad because] I couldn’t anticipate who was going to sign next; it never failed that she had started to sign by the time the camera reached her. A few fractions of a second late on our ‘characters,’ we.. . missed the beginning of each sentence, even when we did not miss the whole thing completely. The conversation was much too fast.

So we decided… to enlarge the frame. At least the whole group would be under control. We moved back a few steps. Although one of them had her back to us, and two or three others were in profile, I hoped to be able [to figure out their dialogue], thanks to the answers which were the most legible… [As it turned out, I had to ask] the participants to see the sequence, I hired a professional interpreter, and I ran the scene on the editing table a hundred times, but the sequence was unreadable.

(…)

The idea of a silent film … was thrown away from the start. It was necessary that a film about the deaf be a sound film [to emphasize] that the world of the Deaf, contrary to what is believed, is not pure silence. I discovered that it was best to avoid any and all sound processing or artifice which would detract attention from the signs… and keep oneself to simplicity and transparency of direct sound. In other words, the hearing viewers should soon forget that they are hearing sounds while watching the film.

(…)

While subtitling the film, I realized that subtitles could not always appear simultaneously with signs themselves, for both could not be read at the same time. I decided that placed slightly ahead of the signs, the subtitles would permit the viewer to identify some of [the signs], to « recognize » after the fact …. [It became] a game of guessing the meaning of the signs before getting the translation.

When I learned that Nicolas Philibert would be in the States briefly to accept the National Council on Communicative Disorders’ Stephanie Beacham Award in Washington, D.C. for his work on “In the Land of the Deaf”, I interviewed him by fax at International Film Circuit in New York City, the U.S. distributor of his film.

Have you had deaf people object to the fact that you —a hearing filmmaker —have made this documentary about them?

No, I have never had a deaf viewer object because I’ve never tried to pretend that I could have a deaf person’s point of view. All the deaf viewers have understood that. For sure, a deaf person would have made a different film.

Do you feel that because you were hearing, it took you a long time to find the « right » people to appear in the film?

From the very beginning, I worked with deaf people and quickly we became good friends. They advised me and helped me network in the deaf community. But, at the same time, they did not try to impose their point of view on me. They respected all my choices because the film is clearly my point of view. I wanted to show the complexity of real life, and so I chose people of different ages and social conditions, deaf of deaf parents and deaf of hearing parents, and the oral educational system which is unfortunately still so dominant in France today. I wanted to show the difficult conditions into which the deaf are thrust —how difficult it is to be a deaf person in the world of the hearing.

Did you have to rehearse any of the participants prior to filming?

All the scenes were shot live and unrehearsed—with the agreement of the people being filmed—except the interviews.

It’s clear that you wanted to make the film accessible to the deaf, yet when I watched it, I noticed that most of the sounds generated in speech‑therapy lessons or in the song that hearing children sang in the beginning of the film were not subtitled. Because I don’t know French, I couldn’t tell if the child was practicing a vowel or a word. Why wasn’t all of that subtitled?

When the children sing, they are too far away from the microphone, so we cannot understand the words they are singing. That is not subtitled. When they are in the classroom, almost everything is subtitled. Whenever you add subtitles, it is necessary to condense. In the same way, when people are signing in the film, I could not translate every sign. I had to condense for reasons of space and time.

In the wedding scene between a deaf couple, I noticed that the minister was hearing. I was very surprised because I expected to see a deaf minister involved in such a ceremony. In France, aren’t deaf people encouraged to go into the ministry to help other deaf people?

What you have to know is that the situation for the deaf in Europe is probably much more difficult than it is in the United States. In Europe, deaf people are still considered « those poor handicapped, » and we don’t give them access to the education they need to become [holders of] professional jobs—like a minister or a teacher or an engineer. They are kept doing manual sorts of labor, even if their intellectual capacity should allow them to do more. So there are no deaf ministers in France at this time.

During the wedding, they didn’t even have an interpreter, and this was disastrous for the couple. In all of France, there are no more than fifty sign‑language interpreters. It’s a catastrophe. I kept this scene in the film because it is meant to underline this very problem. The scene involving the deaf couple’s apartment search also shows the everyday difficulties of deaf people living amidst hearing people. Maybe the scene also shows how hearing people are lost the first time they find themselves face‑to‑face with a deaf person. For most hearing viewers, the rental agent looks more « handicapped » than the couple and their friend.

What is the most important thing you’ve learned from the making of this film?

I’ve discovered the richness of deaf culture. And working with deaf people for the film, I was able to develop my own visual acuity.

About the author: Raymond Luczak’s Notes of a Deaf Gay Writer (originally published in Christopher Street) appeared in our March and April 1991 issues. He also edited Eyes of Desire: A Deaf Gay and Lesbian Reader (Alyson Publications, 1993).

Libération - March 4, 1993

Having set off to discover the Land of the Deaf, Nicolas Philibert returns with a story full of strange characters who do not speak but « sign ». A language whose grammar and rules are close to those of film.

Films rarely have a meaning. Nicolas Philibert’s Le Pays des sourds (In the Land of the Deaf) has the rare privilege of having found its meaning along the way, according to a fine principle of moral justice dictating that, having set off without luggage but with a great deal of love and curiosity for the land of those who cannot hear anything, the filmmaker has returned enriched with an extraordinary story. Not a particularly simple story but a very touching one, full of strange and powerful characters, on whom the virtuoso gestures of their language confer a sort of occult power.

All these adults speak and all these children are learning to speak, but with signs, according to the codes of a language put together since the dawn of time. With lively and magical gestures, a few snatches of which we instinctively comprehend but that which speakers and hearers are cut off from most of the time. However, we can tell that it would not take much of an effort from either side to meet up, for what Nicolas Philibert discovers, as we do along with him, from the first steps of his journey, his magnificent intuition, is that sign language is a language close to the cinema and that its grammar and laws belong to a related line. Not only because we can trust the deaf to be especially attentive to images but, above all, as the linguist William C. Stokoe writes, « This language continually shifts from normal vision to close-up, then to the medium shot and once again to the close-up, exactly in the same way that a film editor works… Not only does the disposition of the signs call to mind an edited film more than a written narration, but each ‘signer’ is positioned like a camera. » (1).

In opening up this theoretical abyss almost inadvertently, Philibert nonetheless enters with measured steps, with desire, caution and reflection, especially as all the fairy godmothers of the cinematic language can legitimately be summoned to this summit meeting. We can thus imagine that, with such ideas in mind, the director has set his ambitions very high. This vision of sign language as a human and incarnate metaphor for the cinema will naturally lead him to use all the resources at his disposal to feed it.

Having enrolled, for the film’s requirements, in a beginners’ sign language class, Philibert first of all discovers that his teacher, totally deaf, uses drawings similar to those of a storyboard as an educational tool designed to get across, in terms of framing, the space that is suited to this language. « Not only does signing demand extreme precision, but it mustn’t be too constrained or too ample so as to find its place in a space that corresponds exactly to what filmmakers around the world call a medium close shot. But there are also signs that have to be made in close-up and others that even include zoom movements. »

Similarly, we need to point out the crucial importance of light in the lives of the deaf since darkness or shadows deprive them of all possibility of expressing themselves. In the same way, for the deaf, there cannot be any voice-over or off-screen action, so there is no possibility of filming them in close-up or slipping in matching shots as this could break the thread of their speech. Forced to invent new filming methods to adapt to his subject, Philibert seizes this opportunity to work on the very matter of cinema. Inevitably, Philibert reached this point too: « Of course, a film like this could not ignore the question of sound. It was inherent in the subject itself. But, for a very long time, I was barking up the wrong tree, obstinately attempting to reproduce the way in which the deaf perceive sound. It didn’t work. So I returned to simple ideas. » Ideas that we see at work in the film, in all their clear self-evidence, ideas literally unheard of before.