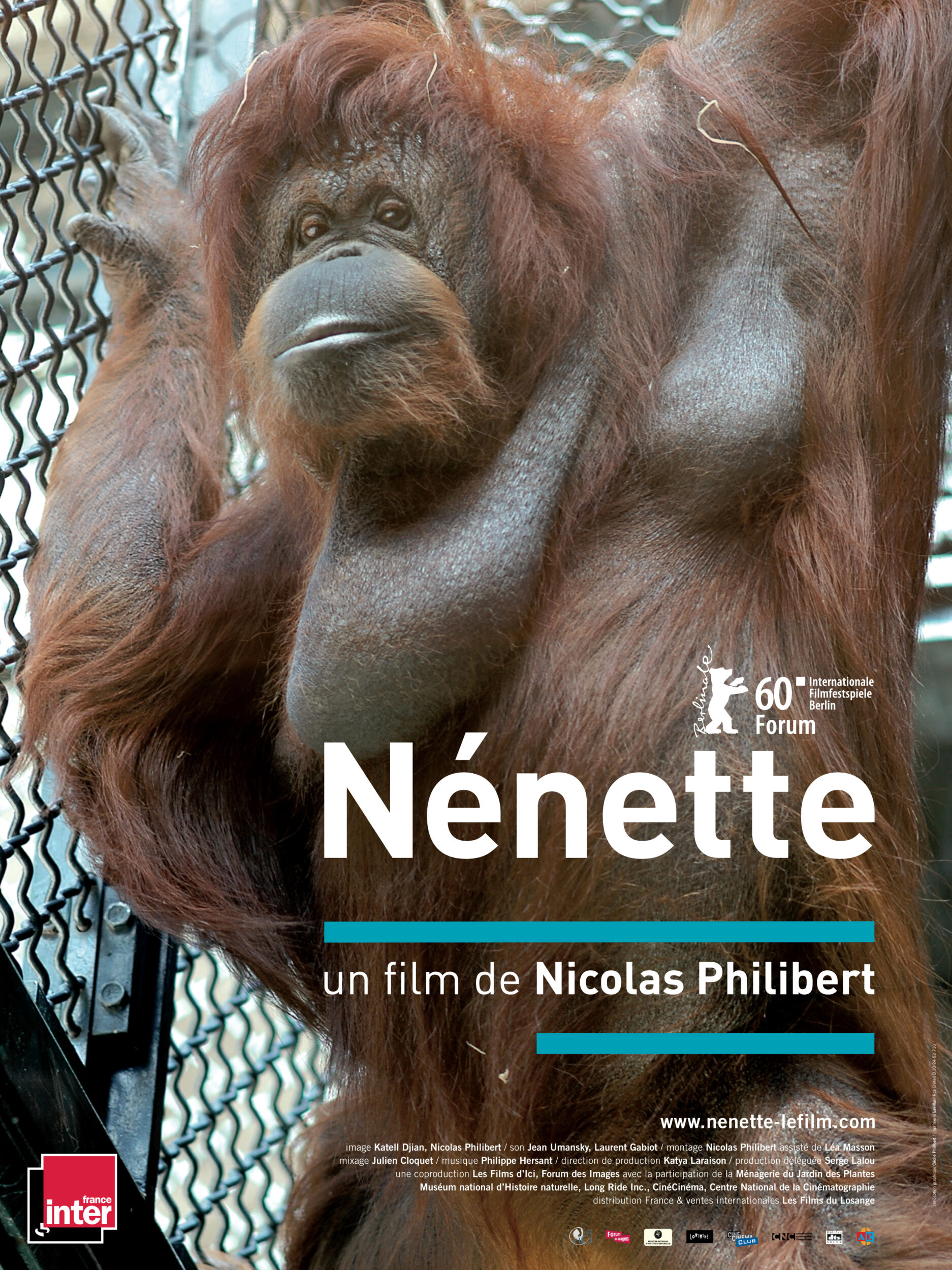

Née en 1969 dans les forêts de Bornéo, Nénette vient d’avoir 40 ans. Il est très rare qu’un orang-outan atteigne cet âge-là ! Pensionnaire à la ménagerie du Jardin des Plantes – à Paris – depuis 1972, elle y a aujourd’hui plus d’ancienneté que n’importe quel membre du personnel. Vedette incontestée des lieux, elle voit, chaque jour, des centaines de visiteurs défiler devant sa cage.

Naturellement, chacun y va de son petit commentaire…

Image Katell Djian, Nicolas Philibert • Son Jean Umansky, Laurent Gabiot • Montage Nicolas Philibert, assisté de Léa Masson • Mixage Julien Cloquet • Etalonnage Eric Salleron • Directrice de production Katya Laraison • Coordination post-production Sophie Vermersch • Musique originale Philippe Hersant, interprétée au basson par Pascal Gallois • La chanson traditionnelle « Dobri dien romale » est interprétée par Eric Slabiak et Franck Anastasio • L’extrait de « L’Histoire naturelle » de Buffon est dit par Valéry Gaillard • Une coproduction Les Films d’Ici/Serge Lalou, assisté de Laura Briand – Forum des images/Alain Esmery, assisté de Corinne Beal • Avec la participation de la ménagerie du Jardin des Plantes/Muséum national d’Histoire naturelle, et de CinéCinéma, Long Ride Inc. (Japon), Centre National de la Cinématographie • Etalonnage Forum des images / Avidia • Mixage Archipel Productions • Report optique Ciné Stéréo • Sous-titrage CMC Paris • Laboratoires Eclair • © Les Films d’Ici, Forum des images, 2010.

Avec les voix d’Abel et Lucie Morin, Agnès Laurent, Georges Peltier, Gaya Jiji, Eric Slabiak, Muriel Combeau, Diego Feduzi, Ludovico Lanni, Christelle Hano, Charlotte Uzu, Agathe Berman, Judit Kele, Zhang Xuequin, Linda De Zitter, Maria Charlès, Marianne et Mikhael Lalou, Marie-Claude Bomsel, Jean-François Sonnet, Gérard Dousseau, Catherine Hébert, Pierre Meunier, et celles de nombreux visiteurs anonymes.

Merci au personnel de la ménagerie du Jardin des Plantes : Sébastien Colomb, Gérard Dousseau, Christelle Hano, Annabelle Jamard, Jacques Rigoulet, Michel Saint Jalme et à Marie-Claude Bomsel • merci également à Philippe Andron, Grégory Antoine, Thaddée Bertrand, Stéphanie Boring, Rachida Brakni, Cécile Brissaud, Ian Burley, Eric Cantona, Philippe Chesneau, Patricia Conord, Vianney Delourme, Bruno Deloye, Boris Duchesnay, Norio Hatano, Laurence Herszberg, Marine Jouven, Nino Kirtadzé, Roland Nguyen, Cécile Philibert, Hugo Plumel, Cyril Roguet, Sophie Vermersch, Christine Viau, Wang Ying, la mission cinéma de la ville de Paris.

Sélection officielle Berlinale 2010 (Forum) • Prix du « Meilleur réalisateur, section documentaire », RiverRun International Film Festival (USA) 2011 • Grand Prix « Cinéma Vérité » Iran International Documentary Film Festival, Téhéran 2011.

Distribution & ventes internationales : Les Films du Losange

Sortie salles France : 31 mars 2010

Le projet est né un peu par hasard. Ce jour-là, j’étais parti me promener à la ménagerie du Jardin des Plantes. Ça faisait des années que je n’y avais pas mis les pieds. En entrant dans la « singerie », je suis tombé en arrêt devant la cage des orangs-outans. Quelques visiteurs commentaient bruyamment leurs moindres faits et gestes. Du haut de sa mezzanine, Nénette semblait ailleurs, mais en l’observant plus attentivement, je me suis rendu compte qu’en réalité, elle ne perdait pas une miette du spectacle que nous lui offrions, à notre insu… L’idée du film est née à ce moment-là. Pour moi, c’était un court-métrage de quinze, vingt minutes maximum, mais dès que j’ai commencé à tourner, j’ai senti que ce dispositif en face-à-face allait me permettre de dépasser la durée initialement prévue. Ça s’est confirmé au montage. À partir de là, le film s’est développé tout seul, sans que j’aie à forcer les choses.

Je voulais filmer Nénette de manière frontale, à travers la vitre de sa cage, comme la voient les visiteurs. Capter ces moments troublants, comme suspendus, hors du temps, où elle nous regarde, elle aussi. Bien sûr, j’ai filmé un peu les trois autres, Tübo, Théodora et Tamü : ils partagent le même espace qu’elle ; mais dans le film, je ne leur ai pas fait la même place. Priorité à Nénette. Et pourtant, à première vue, c’est la plus discrète, celle qu’on remarque le moins. Elle est souvent en retrait, à demi enfouie sous la paille, dans son nid, où elle peut faire de très longues siestes. Elle s’économise, sans doute… vu son âge ! C’est aussi la seule à ne pas être née en captivité mais dans son milieu naturel, à Bornéo. Je ne sais pas si c’est lié mais elle est plus distante, elle s’approche rarement, contrairement aux trois autres qui n’hésitent pas à venir se coller à la vitre. C’est peut-être ce qui m’a plu. Cette présence lointaine, teintée d’indifférence, qui lui confère une sorte d’aura, de souveraineté ! Une façon de séduire sans chercher à séduire; de regarder le visiteur sans jamais quémander quoi que ce soit, et de lui renvoyer sa prétendue supériorité, son voyeurisme à la figure.

600.000 personnes défilent chaque année devant sa cage, la prennent en photo, la filment, commentent le spectacle. On rit, on s’exclame, on compatit, on s’apitoie, on admire son adresse, sa souplesse, l’éclat de son poil ; on philosophe, on s’y compare, on explique aux enfants ; en lisant les panneaux, on découvre l’ampleur des menaces qui pèsent sur l’espèce, la déforestation massive, le braconnage. Il y a les visiteurs qui viennent toutes les semaines, comme on vient rendre visite à une vieille cousine ; ceux qui sont là pour la première fois, et qui restent scotchés ; ceux qui ricanent, poussent des grognements, gesticulent, l’imitent, la singent, ou s’interrogent à n’en plus finir sur cette poche qu’ils ont sous le menton. Sept jours sur sept, hiver comme été. Depuis 37 ans.

Le film repose d’un bout à l’autre sur une disjonction entre l’image et le son, de sorte qu’on voit les animaux sans jamais les entendre, et qu’on entend les humains sans jamais les voir. Il n’y a pas de contre champ. Pas d’échappée. La bande son entrelace plusieurs types de paroles : les commentaires spontanés des visiteurs qui passent – des familles, des couples, des touristes étrangers, une bande d’ados, des promeneurs solitaires, les étudiants d’une école d’art et leur prof de dessin, etc… – Mais j’ai aussi fait parler les soigneurs, en particulier les anciens : ils ont vu grandir Nénette et connaissent son histoire. Enfin, j’ai proposé à quelques amis d’horizons divers de venir, et j’ai enregistré leurs réactions. Parmi eux, Erik Slabiac et Franck Anastasio, du groupe Les Yeux noirs, sont venus chanter un air de musique tzigane. Valéry Gaillard, qui a longtemps été mon assistant avant de faire ses propres films, est venu lire un texte de Buffon. Linda De Zitter, psychanalyste, a choisi le flamand, sa langue maternelle, pour égrener quelques remarques ; et c’est au comédien Pierre Meunier que l’on doit le long monologue de la fin, entièrement improvisé…

Derrière sa vitre, Nénette est un miroir. Une surface de projection. Nous lui prêtons toutes sortes de sentiments, d’intentions, voire de pensées. En parlant d’elle, nous parlons de nous. En la regardant, nous nous incluons dans le tableau. Comme Flaubert qui s’était écrié « Madame Bovary, c’est moi ! » je pourrais dire : « Nénette, c’est moi ». C’est vous. C’est nous. Pourtant, nous ne saurons jamais ce qu’elle pense, ni si elle pense. Le mystère demeure. Au fond, Nénette est une confidente idéale : elle garde tous les secrets.

C’est un film sur le regard, la représentation. Une métaphore du cinéma, en particulier du documentaire comme captation et comme capture ; puisque filmer l’autre, c’est toujours l’emprisonner, l’enfermer dans un cadre, le figer, dans l’espace et dans le temps.

Nicolas Philibert

Filmosphères - 23 mars 2010

Après le plébiscite international pour Être et Avoir puis un Retour en Normandie plus discret mais non moins important, Nicolas Philibert prend une nouvelle fois un chemin diamétralement opposé avec son nouveau film présenté à la dernière Berlinale en sélection parallèle. Pari un peu dingue il faut le dire, passer 1h10 en compagnie d’un orang-outan de Bornéo, une espèce en voie de disparition. Sauf que ce n’est pas n’importe lequel! Il s’agit de Nénette, une femelle de 40 ans (quand l’espèce vit en moyenne 30-35 ans) qui a pris ses quartiers il y a de ça 37 ans à la ménagerie du jardin des plantes à Paris, mais surtout un personnage assez exceptionnel devant la caméra du réalisateur qui n’avait jusque là jamais filmé une tête d’affiche de ce calibre. En résulte un film surprenant, ni véritable documentaire, ni fiction, à des années lumières de tous ces films bien propres sur eux qui ont fait entrer le style documentaire bling bling dans les salles de cinéma. Nénette est une proposition de cinéma inédite et ludique pour le spectateur qui ne peut jamais rester impassible au risque de s’ennuyer ferme. Et finalement on se rend compte qu’il n’est pas nécessaire de sortir des images grandioses prises à des kilomètres d’altitude ou la caution d’une éminence grise de l’environnement pour créer un véritable impact sur le public. Avec un traitement des plus sobres, Nénette vaut bien plus que ces grosses machines bling-bling et faussement dénonciatrices.

Le parti-pris de Nicolas Philibert est déstabilisant au premier abord : filmer un animal peu démonstratif en captivité en posant sa caméra du côté du public, donc derrière la vitre de quatre centimètres qui sépare l’animal de l’homme. Procédé peu habituel dans un film consacré à un animal, sans doute car il s’agit de bien plus que ça. En effet en nous proposant ce tête à tête avec un grand singe, le réalisateur ne cherche pas à faire un film consacré aux orangs-outans, ni même seulement à Nénette, même si elle est clairement devenue une sorte de muse pour ce projet. Il va bien plus loin, et c’est là que l’ambition de la chose surprend, en transformant son film en une sorte de miroir déformant pour le spectateur. La technique est imparable : mélanger les plans quasiment fixes comme des morceaux du quotidien du singe pour l’image avec des sons en provenance de l’extérieur de la « cage ». Le contraste est tel entre le calme des images et le tumulte sonore qu’on ne sait plus de quel côté de la vitre se situe le sujet du film.

Tout est une question de regards échangés au bout du compte. D’un côté le regard impassible et désintéressé de Nénette sur les visiteurs qui défilent, de l’autre celui des visiteurs en question. Et par ce jeu de miroir c’est le spectateur qui en vient à se questionner sur l’image que lui renvoie le singe. Car dans tous les dialogues que l’on entend, préparés ou pas, sans qu’on en voie jamais le visage des intervenants, il y a un point commun essentiel. Que ce soit l’enfant ou l’adulte, le français ou le japonais, chacun ne peut s’empêcher de projeter ses propres obsessions sur l’animal en le considérant presque comme son égal. C’est assez fascinant de voir la capacité que nous avons, nous public, à oublier le caractère sauvage d’un animal qui nous ressemble à tel point qu’on en fait notre égal. On y voit une vieille dame qui s’ennuie, qui est triste, blasée, alors qu’on n’a pas la moindre idée de ce qui lui passe par la tête. Tout n’est qu’interprétation et c’est cette façon d’aborder l’animal en face de nous qui semble passionner Nicolas Philibert.

Et c’est excellent car finalement cette Nénette en question est complètement dénuée d’expressions alors qu’on lui en imagine des centaines. Elle revêt donc devant la caméra de Nicolas Philibert son habit de miroir pour ces hommes et femmes qui l’observent, et le réalisateur en profite pour nous livrer sa réflexion sur le cinéma, art du voyeurisme finalement, où on observe des microcosmes enfermés dans des petites boîtes.

Le pari était un peu fou, sachant que l’idée de départ était d’en faire un court métrage, mais pourtant « Nénette » est une vraie réussite de cinéma. Certes on est dans du pur cinéma « vérité » relativement austère dans la forme, mais ce que réussit le réalisateur c’est à proposer du cinéma carrément expérimental, hautement réflexif, mais pourtant très accessible à un large public grâce à ses différents niveaux de lecture. Et puis c’est quand même touchant de voir cette vieille Nénette qui nous regarde (ou pas) du haut de ses 40 ans dans une indifférence si vivante…

Les Inrockuptibles - 31 mars 2010

À 40 ans, Nénette est très vieille. Rassurons les féministes, cet incipit n’est nullement un propos machiste de base : Nénette n’est pas une femme mais une guenon orang-outan, née à Bornéo, pensionnaire du Jardin des Plantes depuis 1972. C’est la plus ancienne pensionnaire de la ménagerie du Ve arrondissement, un genre de vedette locale. Il faut admettre que Nénette est assez fascinante, et on comprend le désir de Nicolas Philibert de la filmer longuement. Elle a des mines et des attitudes de grand-mère placide, mais pas toujours commode. Quand elle regarde la caméra, donc quand elle nous regarde, on se demande ce qu’elle peut bien penser, ou même si elle pense. Et est-ce qu’elle ne s’ennuie pas, à ne rien faire pendant des heures, à part avaler des yaourts ou siphonner un biberon de thé (mais oui !) ?

Ressemblant à nous autres humains, mais privée de l’usage de la parole, Nénette est le personnage de cinéma opaque suprême. Un visage indéchiffrable sur lequel projeter mille hypothèses, qui nous renvoit à nos interrogations sur notre part d’animalité et sur notre condition humaine. Réinventant le documentaire “didactique”, Philibert a choisi de dissocier image et son. On voit toujours Nénette et ses trois comparses, sans les entendre évidemment. Mais on entend les commentaires des visiteurs ou des gardiens de la ménagerie en off, sans les voir.

Propos qui balaient tout le spectre possible, depuis la réaction enfantine spontanée devant le spectacle des singes (“oh ! ils sont marrants !”, “là, on dirait un être humain !”) jusqu’aux récits professionnels et empathiques des soigneurs.

Entre le spectateur et Nénette, il y a donc ces voix plus ou moins savantes, mais aussi la vitre de la cage, qui agit comme une surface-écran, à la fois transparente et barrière protectrice. On pourrait d’ailleurs s’amuser à comparer la vitre-cage de ce film avec les baies vitrées-prison dans le dernier Polanski, les deux faisant sourdre une tension entre le vraiment visible, le faussement visible et l’opaque.

Le “ghost writer” n’est-il pas un genre de singe savant, quelqu’un à qui l’on demande d’arrêter de penser et d’exécuter une pirouette (booster en quelques jours une autobiographie ennuyeuse).

Mais l’homme est un sujet pensant, et cela suffit à gripper la mécanique des leurres, des vérités cachées et des fausses transparences. Nénette, de son côté, être aussi nu qu’opaque, nous renvoie le miroir de nos origines lointaines, avant l’apparition du langage, quand l’homme n’était qu’un corps réduit à des fonctions vitales basiques : se nourrir, se reproduire, dormir. Nénette est un film modeste, mais un film-question, du genre grand petit film.

Le Monde - 31 mars 2010

Quelle que soit la sympathie que l’on éprouve pour sa rousse héroïne, Nénette est un film borné, fermé. On peut le revoir plusieurs fois, en découvrir de nouveaux détails, on ne sort pas de l’enfermement dans lequel Nicolas Philibert confine son spectateur, à l’image de Nénette, l’orang-outan femelle, doyenne de la singerie du Jardin des plantes de Paris.

Mais l’irritation, voire l’exaspération que suscite cet enfermement sont fructueuses. En les acceptant, on forcera le regard à faire une gymnastique salutaire qui changera un peu la façon dont on voit les êtres au cinéma.

Nénette est donc filmée à travers la vitre sale de la singerie (l’hiver, pour la majorité des séquences) ou à travers la grille de sa cage d’été. On ne voit qu’elle, elle et ses congénères, les autres orangs-outans du Jardin des plantes, que l’on apprend à distinguer les uns des autres. La parenté étroite de la physionomie d’un orang-outan avec celle d’un humain déclenche un mécanisme d’identification fréquent au cinéma. On tente de se mettre à la place de Nénette que l’on voit contempler le monde du dedans, de se faire une idée de l’humanité qu’elle voit. Nous, nous ne faisons que l’entendre.

La bande-son du film est faite des commentaires des visiteurs, des professionnels (les soigneurs, il semble bien qu’on se soit débarrassé du terme « gardien » sans doute trop carcéral), des artistes, qui parlent en regardant Nénette qui les regarde. A plusieurs reprises, le regard triste du grand singe est en plein accord avec les mots, mais on s’aperçoit bientôt qu’il s’agit sans doute de coïncidence, et que dans le cas contraire on ne sera jamais en mesure d’établir la portée de ces correspondances.

Pour prendre un exemple tiré de l’un des plus fameux documentaires de ces dernières années, qui se trouve avoir été réalisé par Nicolas Philibert, Jojo et monsieur Lopez, les héros d’Être et avoir, étaient devenus des personnages à part entière dans l’imaginaire des spectateurs, nourrissant désirs et nostalgies.

Mais Nénette reste finalement réfractaire à ces projections, un bloc opaque, qui réfléchit d’autant plus brutalement notre impuissance à comprendre qu’elle est presque comme nous. Nicolas Philibert la filme pourtant avec beaucoup de douceur, en harmonie avec le rythme indolent de sa vie quotidienne, avec la lenteur de ses mouvements, encore ralentis par l’âge et la maladie.

Les explications et les commentaires ont beau s’accumuler, scientifiques ou poétiques, le mystère reste entier et cette incapacité à comprendre se fait si violente qu’elle rejaillit sur d’autres expériences de cinéma. On finit par se demander si tous les documentaires ne sont pas les mêmes, qui nous placent dans la situation du visiteur qui s’imagine qu’il comprend l’animal derrière la vitre.

Sud Ouest - 31 mars 2010

En ces temps de déferlantes cinématographiques, il est parfois salutaire de revenir à des fondamentaux. Du genre : qui regarde quoi, qui regarde qui ? Le pourquoi vient tout seul dès lors que, regardant, nous savons à quel point ce que nous contemplons nous observe. La force des films d’Ozu vient de là : chez lui, ce sont les objets qui nous dévisagent. Une idée comme celle-ci peut mener très loin. Quelle sorte de spectateur peut-on être, en effet, si, croyant regarder, nous nous sentons épiés par ce que nous examinons ?

Nicolas Philibert, l’auteur devenu célèbre en un film, Être et avoir, qui pourtant n’était pas son premier documentaire, s’est senti traversé par toutes ces questions, un jour où il baguenaudait au Jardin des plantes. Devant les orangs-outangs, et singulièrement devant Nénette, 40 ans et les yeux pas dans sa poche, il s’est dit qu’il pourrait planter ici sa caméra. Il songeait à un court-métrage, il en a fait un film d’une heure dix dont chaque plan est consacré aux singes. À Nénette, d’abord et surtout. À ses colocataires ensuite, Tübo, son petit, Théodora et Tamü.

Malicieux, pour ne pas dire facétieux, le cinéaste a eu l’idée de filmer ses personnages sans qu’on ne voie jamais leurs vis-à-vis, sinon furtivement, le temps d’un reflet. Leurs vis-à-vis, autrement dit vous et nous, spectateurs et visiteurs, enfants et adultes qui, devant la cage de verre, s’esclaffent, raisonnent, rêvent ou compatissent. Et projettent dans les yeux de Nénette leur propre image. Car Nénette, qui toise son public avec une lassitude de vieille comtesse, a un regard à vous tirer les larmes. Elle bouge peu, ouvre à peine la bouche – elle n’est que ce regard où passent les paysages les plus profonds. Elle est notre miroir, le reflet mélancolique de notre condition humaine. « Regardez-vous, semble-t-elle dire, à m’inspecter ainsi comme si vous n’aviez rien de mieux à faire qu’à fixer celle que vous n’êtes pas mais pourriez bien être… »

Il n’y a rien de mieux à faire, en effet, qu’à se laisser hypnotiser par ce seul regard balayé d’une frange rousse, double point lumineux d’un grand corps prisonnier. Ce petit film extraordinaire nous rappelle, à sa façon, que le cinéma n’est que cela, une contemplation où le temps qui circule se résume brusquement.

Slate.fr / Projection publique - January 21, 2011

Nénette de Nicolas Philibert est une réjouissante et émouvante rencontre, pas tellement avec la vieille orang outan du Jardin des Plantes qu’avec les joies mystérieuses du cinéma.

Oui, le regard d’abord. Mais tout de suite davantage, bien davantage. Ce regard est riche de l’indécidabilité de ce qui s’y joue, de la puissance d’interrogation de ce qui est partagé, et de ce qui ne l’est pas, entre animaux et humains. Puisqu’entre les animaux – en tout cas les mammifères – et les humains, ce qui se ressemble le plus ce sont les yeux. Aucun spectateur n’ignore que ces yeux qui occupent tout entier l’écran au début du film sont les yeux de Nénette, la femelle orang-outang du Jardin des plantes. J’allais écrire « la guenon », j’ai esquivé, le mot porte quelque chose d’absurdement péjoratif, ces sous-entendus qui parasitent nos rapports aux autres sont, aussi, un des enjeux du film.

Aux autres ? Quels autres ? Les animaux sont pour nous des « autres », et à un degré plus ou moins grand tous les êtres qui appartiennent à ce que nous appelons « la nature ». Des autres plus différents de nous que les autres humains, et pourtant pas encore de manière absolue. Et voilà un autre enjeu du film, qui lui aussi très tôt se met en branle : l’infini processus de différenciation de l’altérité (désolé pour le jargon, je ne sais comment le dire autrement), tel que nous l’éprouvons, et qui est le même processus ou se jouent les rapports entre hommes et femmes, entre adultes et enfants, et aussi le racisme, l’antisémitisme, le nationalisme. Car « Nénette », avec son aspect d’une extrême simplicité (1h10 à regarder un singe), est une incroyable machine à ressentir, à percevoir, et par le cheminement qu’engendrent ces sensations et les émotions qu’elles suscitent, à réfléchir. Voilà un film qui ne plaira pas à Frédéric Martel, devenu grand prêtre médiatique de la lobotomisation par le marché de la mal-culture.

Je voulais parler de ce qu’il y a en plus de ce regard, dès le début du film, mais je ne peux pas, pas encore. Parce qu’à lui seul tel que Nicolas Philibert l’affronte, et nous met en situation de l’affronter, ce regard qui ouvre le film, à tous les sens du verbe « ouvrir », appelle silencieusement à un dialogue dont nous ne savons pas d’avance la langue, en même temps qu’il inspire le trouble de tout face-à-face. Ce que je lis dans ce regard, dans quelle mesure est-ce ce qui s’y trouve, ce que j’y projette, ce que des conventions et des préjugés y impriment ? Question du vivre ensemble, question du cinéma aussi, qui toujours par son dispositif même est à la fois – mais, à nouveau, dans quelle mesure ? – un peu de réalité qu’il a enregistré, ce qu’il a construit et projeté, et les mises en formes conventionnelles (cadre, montage, codes de représentation) dans lesquelles il s’est coulé.

Nénette nous regarde. Il n’est pas, il ne sera jamais question de se mettre à sa place. Et cet écart infranchissable, qui contredit violemment le racolage anthropomorphiste des animaleries Disney, de L’Ours, des Oiseaux migrateurs et autres Marche de l’empereur, cet écart nous rapproche, nous humains spectateurs de cinéma, d’elle, la vieille orang outang de Bornéo. C’est un paradoxe, si on veut, mais un très vieux paradoxe. Cela s’appelle la rampe, ce dispositif qui en traçant la séparation entre le ceux qui regardent et ceux qui sont regardés permet la construction d’un espace de symbolisation et de langage, qui nécessite ou pas l’énoncé de dialogues sur scène.

Dans Nénette, on s’en doute, pas de dialogue de celle qui est regardée. Et donc pour Nénette un statut compliqué, qui n’est ni celui d’une actrice, ni celui d’un personnage. Nénette est une présence physique, dont le regard, plus tard les gestes, les attitudes, les mimiques portent une immense quantité de suggestions dramatiques, comiques, affectueuses, etc., selon des modalités inusuelles, et qui du coup ont en outre le mérite d’interroger sans cesse ce que nous sommes habitués à regarder sur un écran – des acteurs et des personnages dans les films de fiction, mais même dans ce qu’on nomme documentaire, des personnes qui se tiennent là pour ce qu’elles sont ou prétendent être, qui portent un récit, ne serait-ce que celui de leur existence ou de leur activité.

Mais la construction du film de Nicolas Philibert ne repose pas sur ce seul échange de regard avec Nénette. Dès la première image deux autres éléments décisifs sont mobilisés. Le premier tient à la présence, discrète mais essentielle, d’une vitre entre la caméra et le singe. De manière plus ou moins explicite, ce qui se passe à l’extérieur de la cage de Nénette est reflété par cette vitre – autant dire que par le plus simple des moyens le cinéaste accomplit ce paradoxe fondamental au cinéma qui est de faire exister le hors-champ dans le champ. Car, avec les visages et les mouvements des visiteurs qui se devinent dans cette vitre, et à l’occasion la caméra du réalisateur, c’est le monde tout entier qui devient présent, sur un mode qui à la fois ne laisse jamais oublier que l’être filmé est un être prisonnier, et que ce qu’on voit de lui est inscrit dans un rapport au monde à son tour d’une grande complexité.

On pourra dire que ce rapport est celui du voyeurisme, ce sera vrai, à ceci près qu’on ne saura toujours pas ce qu’on a dit. Du moins peut-on assurer qu’il y ait du désir, de la compassion, de l’ironie, des formes de mépris ou de frayeur, des tentations de rabattre l’inconnu sur le connu sous d’innombrables formes. Ce tissu d’affects est ce qui construit la cage où est enfermé l’être singulier que nous aussi nous regardons. Et cela se perçoit très bien dans le jeu ininterrompu de signaux qu’émet cette plaque de verre, signaux parfois très discernables et parfois à peine.

A quoi s’ajoute encore, et de manière immensément riche et complexe, tout ce qui advient sur la bande son. La composition inventive de ce qu’on voit (Nénette), et de ce qu’on entend (les visiteurs, habitués ou touristes de passage, les gens du zoo qui s’occupent d’elle, des savants, un texte de Buffon, une sorte de poème, un loufoque…) ne cesse de déployer davantage ce qui relie et ce qui sépare – ce qui relie et ce qui sépare les hommes entre eux, les hommes des animaux, les spectateurs du spectacle, du double spectacle, celui du zoo et celui du cinéma… Cet espace saturé de question est la raison d’être de Nénette, comme à vrai dire de tout film digne de ce nom, La Règle du jeu aussi bien qu’ Avatar.

Le « sujet » n’importe qu’à peine, dans le documentaire pas plus que dans la fiction. La Ville Louvre n’était pas un film sur le Louvre, ni La Moindre des choses un film sur les aliénés, ni Être et avoir un film sur l’école (mais il y a eu un malentendu qui a fait son succès inattendu). Comme tous les films de Nicolas Philibert, Nénette n’est pas un film « sur » ce qu’il montre. Ce n’est ni un film sur les singes, ni un film sur le fossé entre humains et animaux, ni un film sur les zoos et leurs visiteurs, encore moins un film sur l’incommunicabilité (au secours !). Drôle, touchant, compliqué, surprenant, Nénette est un film. C’est bien mieux.

Positif n°590 - Avril 2010

« Nos voyageurs font sans façon des bêtes sous les noms de Pongos, de Mandrills, d’Orang-outan, de ces mêmes êtres dont sous le nom de Satyres, de Faunes, de Sylvains, les anciens faisaient des divinités. Peut-être après des recherches plus exactes trouvera-t-on que ce ne sont ni des bêtes ni des dieux, mais des hommes. » (Jean-Jacques Rousseau)

Sans conteste, le film de Nicolas Philibert s’inscrit dans une veine humaniste. Nous voulons dire par ces mots que cette œuvre donne une certaine représentation du monde dont l’homme et son regard sont l’exacte mesure. Le dispositif rigoureux qui doit caractériser tout documentaire est ici remarquable. Durant un peu plus d’une heure Nénette et ses compagnons Tübo, Theordora et Tamü, pensionnaires de la ménagerie du Jardin des Plantes, sont filmés depuis l’extérieur de leur cage de verre. Philibert s’interdit tout contrechamp. Les visiteurs sont présents par les reflets fugaces de leurs visages sur les vitres, et surtout par leurs paroles et récits. Commentaires saisis sur le vif ou bien réactions mises en scènes par le documentariste ; des soigneurs racontent leurs rapports difficiles avec Nénette au caractère ombrageux ; des musiciens chantent un air de musique tzigane ; on lit un extrait de l’Histoire naturelle du grand Buffon ; enfin le comédien Pierre Meunier improvise un ultime monologue sur le désœuvrement, aux accents presque pascaliens, qui clôt le film. Sans aucune réserve sur la maîtrise du dispositif, tenu pendant toute la durée du film avec un brio et une précision qui font de Nénette un exemple de l’art du montage, on peut néanmoins s’interroger sur la finalité de ce protocole. Nous voyons des bêtes en captivité. Nénette est arrivée à la ménagerie en 1972, alors qu’elle était âgée de trois ou quatre ans. Nénette est en cage depuis presque quarante ans. Quel est le propos du film ? Le contraste violent entre les plans de Nénette ou de ses compagnons et la bande-son est saisissant : superbe montage audiovisuel. Bien sûr Nénette ne parle pas. Mais, à travers la vitre de la cage, aucun son ne nous parvient des grands primates. Quand elle bouge son corps avec ces mouvements si remarquables de souplesse et de puissance contenue, aucun bruit n’accompagne ce déplacement… Comme les astronautes d’un film de science-fiction dans le noir de l’espace interplanétaire. Ici, Nénette est dans le blanc d’un mutisme absolu. Ni parole, ni son, ni bruit. Nénette est loin de nous, très loin. Ce silence, ce parfait silence des bêtes, est d’autant plus remarquable que nous entendons sans interruption le bavardage des hommes, leur babil incessant, leurs considérations existentielles. Devant eux, un primate dont l’existence, depuis quarante ans, n’a qu’un seul nom : cage.

Bien sûr Nénette est un test de Rorschach. L’humanité et ses variations infinies se dévoilent devant le mutisme hiératique du singe. Dans ce face à face impossible, puisqu’il n’y a pas de champ/contrechamp, le singe devient un miroir des vanités humaines, un révélateur de nos angoisses et de nos espérances. Si on s’en tient à une lecture littérale du dispositif voulu par Philibert, on pourrait dire que Nénette est une œuvre de grande facture classique, comme une vanité glacée et élégante du Grand Siècle, une pièce de moraliste à la fois gaie et tendre, souvent amère, un beau miroir ciselé d’argent tendu à notre incessante quête de soi. Bien sûr Nénette est un test de Rorschach, mais un orang-outan n’est pas une tache sur une feuille de papier. Pour le moins, c’est un être vivant. Etrange malaise ressenti en regardant le film. Le mutisme absolu du singe marque le triomphe de notre puissance : Nénette est offerte à notre regard, nous pouvons la scruter, la dévisager. Le film de Philibert est aussi un dispositif voyeuriste cruel, et en ce sens une sorte d’allégorie de la nature du cinéma. Mais l’excellence du dispositif ne se réduit pas à sa troublante efficacité. Il me semble qu’un très bon documentaire – et Nénette fait partie de cette catégorie – voit toujours son dispositif comme excédé, dépassé par la matière même qui sert de document, à savoir la réalité. Et le propre de la réalité est qu’elle s’obstine à ne pas se laisser réduire à un protocole. Telle est la vertu majeure du film de Philibert : sa rigueur et son honnêteté induisent la possibilité d’un excès, d’un trop plein de réel. Le bon dispositif est celui qui se laisse submerger par le réel, quand la rigueur du document proposé fait qu’il ne peut pas être lu avec la grille d’une idéologie : si l’on veut, c’est l’inverse des diatribes en image d’un Michael Moore. Par sa rigueur démonstrative, Nénette ne démontre rien. Nénette montre. De montre à monstre, il n’y a qu’une lettre. C’est Nénette le monstre. Nénette, la créature exotique digne d’être « monstrée ».

Et quel monstre ! Les premières images du film sont saisissantes : très gros plan sur la tête du singe. Le grain de sa peau. Ses poils. Les rides et replis de sa gueule (ou de son visage ?). Ses yeux, abîme insondable. Un paysage de science-fiction. Nénette et sa gueule de Chewbacca, le yéti égaré de Star Wars (George Lucas, 1977). Mais Chewbacca, on l’aime bien : il grogne, il lutte contre le mal, auxiliaire docile des humains auxquels il doit sa liberté, chienchien bipède plein de bonne volonté. D’ailleurs, j’ai toujours été étonné par la pauvreté caricaturale des extraterrestres imaginés par Lucas et qui font un décor assez débile de la saga des chevaliers Jedi. De toutes ces créatures maladroitement dessinées, aucune n’exprime quelque chose qui pourrait ressembler à un sentiment, à un affect. Aucune ne semble vivante. Aucune n’a un visage. Eh oui, monsieur Lucas, ce n’est pas si simple de filmer l’autre. Pauvres pantins sortis de notre imaginaire de l’altérité, imaginaire stérile, et qui ne témoigne que de notre incapacité à nous représenter une intelligence différente. Mais Nénette, quel animal extraordinaire ! Philibert nous fait sentir quel dut être l’étonnement des premiers parisiens lorsqu’ils virent les animaux exotiques dans cette ménagerie voulue par Buffon. Le mutisme de Nénette et le babil insignifiant et ininterrompu des visiteurs me ressouvient l’arrivée à Paris de Victor L’Enfant sauvage (1970) filmé par François Truffaut : « L’enfant admirera-t-il les beautés de la capitale ? » s’interroge « Le Journal des débats » lu par le Docteur Itard. Chaque culture a son rêve et ses fantasmes de sauvagerie. Seul un positiviste enragé pourrait encore soutenir en ce début de XXIe siècle que les grands primates n’ont pas d’âme. « Nénette » est aussi un témoignage bouleversant sur l’enfermement. Nénette est née dans la forêt. Elle purge sa trente-huitième année de captivité. Au XIXe siècle, Arthur de Gobineau écrivit fort bien à quel point le Nègre Congo est laid, quoiqu’il ne soit pas aussi laid que le sauvage natif d’Australie. Que voyons-nous dans l’impossible face à face avec Nénette ? Un simple problème écologique ? Il n’y a plus beaucoup d’orangs-outans, certes. Mais derrière sa vitre, Nénette ne nous rend pas notre regard. Contrairement au dernier plan de L’Enfant sauvage, nul regard caméra dans le film de Philibert. Nous mettons Nénette en cage. On s’étonne. On discute. Et on reste seuls, terriblement seuls.

Il était une fois le cinéma.com - February 3, 2011

Après Être et avoir (2002) et Retour en Normandie (2007), Nicolas Philibert nous invite à prendre un thé et un film avec Nénette, orang-outang de la Ménagerie du Jardin des plantes de Paris.

Nénette est une femelle orang-outang née à Bornéo vers 1969 et entrée à la Ménagerie du Jardin des plantes de Paris en 1972, très populaire auprès des visiteurs. Nicolas Philibert est un documentariste né en France en 1951 dont l’impressionnant succès d’Être et avoir en 2002 (1,8 millions d’entrées tout de même) l’a fait connaître (un peu) du grand public. Leur rencontre donne naissance à Nénette, documentaire sur la première, qui nous en apprend beaucoup sur le second.

Nicolas Philibert filme Nénette, ainsi que les autres orangs-outangs du Jardin des plantes, depuis l’espace réservé aux visiteurs, depuis l’extérieur de la cage vitrée des animaux. Ce qu’on voit à l’écran n’est donc pas directement Nénette, mais la vitre qui la sépare des visiteurs. Une heure dix durant, nous allons entendre les commentaires tour à tour fascinés, amusés ou attristés de ces visiteurs, mais aussi ceux des soignants qui retracent l’histoire de Nénette ou encore d’autres personnalités venues confier leurs impressions devant la plus ancienne résidente du zoo.

Nous partageons le même espace que les visiteurs de la Ménagerie. Nous sommes dans une position similaire. Nous observons Nénette derrière sa vitre. Nous lisons le cartel donnant des indications sur son espèce. Et bien sûr, nous lui prêtons toute sorte d’intentions ou de sentiments : elle est drôle, elle a peur, ils sont amoureux, elle s’ennuie… Attitude parfaitement humaine que nous adoptons tous dans un zoo. On tente de recueillir des signes et de les interpréter, d’humaniser l’animal. Ou de l’instrumentaliser au choix. Petite piqûre de rappel : les soignants nous informent à mi-parcours qu’il est extrêmement difficile de connaître les humeurs d’un orang-outang car ils n’ont pas d’expressions faciales et que ce n’est que des années après les avoir côtoyés qu’on peut commencer à définir leur état via leur regard.

L’écran-miroir

« Nénette » est véritablement un film sur l’interprétation, l’écran et la distance. Le visiteur de la Ménagerie devient le spectateur et inversement. La vitre de la cage devient un écran. On y projette des pensées, un film. Nénette n’est qu’un support de projection et vient révéler ce que le visiteur a en lui, ce que nous avons en nous. Nénette le film n’est-il alors qu’un prétexte ? Non. Mais un dispositif, ça c’est certain. Il n’est d’ailleurs pas sans rappeler le récent Shirin de Kiarostami (le film montre des plans de spectatrices dans une salle de cinéma face à un film que nous ne voyons pas, mais dont nous entendons la bande-son).

A l’heure où beaucoup glosent sur la mort du cinéma dans sa forme traditionnelle (salle obscure, film projeté, voire vente de choses grasses et sucrées, ou salées selon les goûts), il n’est sans doute pas anodin que deux réalisateurs de renom viennent en interroger les modalités. Des images qui bougent, jetées dans un flux lumineux et qui s’accrochent à une toile blanche. Des spectateurs assis et alignés, leurs regards tournés dans la même direction dans l’obscurité. Du spectacle, littéralement ce qui attire le regard. Nénette/Nénette sont tous deux un spectacle vers lequel nos yeux se portent, que notre esprit interprète à sa guise. On n’est pas loin du Shutter Island de Scorsese non plus. Si l’écran est un miroir de l’homme, le zoo l’est tout autant. Ce sont d’ailleurs des visages humains qui viennent fugitivement s’inscrire en reflet sur la vitre/écran de la cage de Nénette : celui des visiteurs qui contemplent Nénette et leur propre reflet. Nénette, c’est un peu nous. Elle boit du thé et mange des yaourts. Une manière de rappeler que l’homme ne descend pas du singe, mais en est un. Mise en cage pour préserver l’espèce de la disparition (Nénette a bien rempli ses devoirs conjugaux, a épuisé quatre maris et eu quatre enfants), Nénette est devenue un objet d’étude et de divertissement. Fixer son image dans un documentaire ne fait que poursuivre ce processus. Même s’il tend à l’individualiser (en la filmant à divers moments et sous toutes les coutures, en donnant la parole à ses soignants…), Philibert ne fait que renforcer la réification de Nénette. Alors oui, on la connaît un peu plus, mais pas beaucoup.

Moins que Nénette, ce que montre le film, c’est cette frontière infranchissable qu’est l’écran et le dispositif cinématographique dans son ensemble. L’écran est à la fois transparent et opaque. Alors que l’on croit être au plus près d’elle, la vitre de la cage réapparaît sans cesse. Nénette est enfermée derrière les reflets des visages et les rayures de sa vitre. De même que Shirin, il y a dans Nénette un film dans le film, mais ici, il effleure littéralement l’écran. Avec l’humour et l’humanité qu’on lui connaît, Nicolas Philibert regarde Nénette et regarde le cinéma, se regarde et nous regarde. Et semble nous dire : « Faisons-nous des films ! Faisons des films ! »

excessif.com - February 3, 2011

Nicolas Philibert, entré en cinéma après des études de philosophie, assistant entre autres d’Alain Tanner avant de faire cavalier seul (La Ville Louvre, Un animal, des animaux…) et de connaître l’ivresse du succès avec Etre et avoir en 2001, se pose au jardin des plantes. Sans passer le costume du primatologue, il pose sa caméra derrière la vitre qui le sépare d’une vieille dame orang-outan, il regarde, il écoute. Le résultat est touchant, drôle et intéressant.

Singer l’homme.

On le sait avant même que le documentaire ait commencé, Nicolas Philibert va évoquer l’Homme. Parce que le singe est trop proche de notre espèce pour éviter la comparaison, que ces cinq doigts sont trop familiers, tout comme cette position, le menton dans le creux de la main et le coude appuyé sur le genou. C’est visuel. Mais le réalisateur double la comparaison par son dispositif de filmage, l’œil sur le primate, l’oreille tendue vers d’invisibles commentateurs, touristes, vétérinaires soigneurs ou amis du cinéaste. Les commentaires sont rarement informatifs. Anthropomorphistes, ils finissent par modeler le sympathique primate en éternel reflet. Ici, on voit bien que ce sont les hommes qui imitent les singes, que les cris et rires des enfants remplacent ceux de ce primate mutique, qu’enfin cet animal est un être humain sans convenance. L’animal est trop digne, la caméra trop respectueuse pour qu’on considère autrement qu’avec amusement et une forme d’affection les singeries de Nénette. Comme un enfant, de draps, elle se fait des cabanes, se camoufle sous la paille, mélange le thé de la bouteille dans le pot de yaourt, observe, sans jugement. C’est l’enfant mais aussi le vieux sage, imperturbable, le seul primate capable de rester plusieurs heures dans la même position. Dans son regard, on croit lire la dépression, le mortel ennui. Cela pourrait verser dans le voyeur mais c’est simplement très intéressant, réellement curieux. Une question de regard « Tout peut devenir intéressant, c’est une question de regard » déclarait Nicolas Philibert en entretien avec Bertrand Braqué et Barbara Levendangeur en 2005, à l’occasion du festival de Nyon, Visions du réel. En tant que documentariste, dans un domaine où la scénarisation est minime, l’importance du regard est une question première dans le travail de l’œuvre, et le film de Nicolas Philibert semble constamment souligner et peser ce système d’observation. La première image du film est un très gros plan silencieux sur le visage de Nénette, ses yeux. Au plus près. Au plus près d’un animal spécifique ; non seulement un primate, genre de cousin de l’espèce humaine, mais encore un orang-outan, un singe dont la partie du corps la plus mobile est sans doute le regard. Un observant, pourrait-on dire. On ne sait si Nénette est parfaitement paisible ou prête à mourir d’ennui mais son impassibilité mutique en fait un écho à l’œil de la caméra. De chaque côté de la vitre, l’intérêt est-il commun ? En tout cas, observateur et observé se confondent régulièrement et on finit par attendre le moment peut-être clé où l’on croisera le regard.

Nénette est muette, dans ses yeux, on peut mettre beaucoup, de la curiosité, de l’étonnement poli, de l’indifférence, voire du mépris. Mais dans la conscience de cet anthropomorphisme, la force et l’évidence de ce nouveau documentaire, c’est le regard posé, la confrontation, la rencontre et le nez-à-nez. Avec Nénette, Nicolas Philibert supporte les regards, ces ouvertures sur l’âme, comme des faisceaux bienveillants pleins d’une essentielle curiosité.

Le Nouvel Obs - 18 avril 2014

Nénette est une belle rousse, fanée par les ans et la maternité. Elle a la quarantaine ventripotente et l’œil d’une petite mémé fatiguée. Dès que le code civil sera modifié (ce qui a priori ne saurait tarder), la femelle orang-outang deviendra un « être vivant et sensible ».

La pensionnaire du Jardin des Plantes est aussi l’héroïne d’un film de Nicolas Philibert, le réalisateur du célèbre Être et avoir.

Le documentaire, sorti en 2009 et coproduit par le Forum des images, s’appelle tout simplement Nénette.

Les éléphants du zoo passés à la casserole

Philibert a filmé Nénette au Jardin des Plantes : la ménagerie, qui a ouvert ses portes en 1794, est l’un des plus vieux zoos au monde encore en activité.

Le parc traversa les XIXe et XXe siècles avec les trémolos de l’Histoire. On raconte même que ses animaux ont alimenté des boucheries pendant les journées sanglantes de la Commune.

Les éléphants Castor et Pollux sont tristement passés à la postérité car ils figurèrent en 1871 au menu de plusieurs tables parisiennes. Mais les singes furent épargnés. Car manger du singe était jugé comme un acte cannibale.

Nénette boit du thé et prend la pilule

Pourquoi faut-il revoir Nénette aujourd’hui ? Parce que Nénette pose des questions qui nous préoccupent tous. Elle est née au bout du monde, dans une île du Sud-est asiatique : l’île de Bornéo.

Depuis une quarantaine d’années, pour éviter à son espèce de disparaître à petits feux, elle vit à la ménagerie. C’est en grande partie la déforestation qui l’a amenée en ville. Les pâtes à tartiner et le pain de mie, surtout : l’huile de palme est récoltée de manière intensive dans les forêts tropicales où vivent les orangs-outangs.

Derrière sa vitre, Nénette vit sa vie. Elle a eu des enfants, des petits-enfants, elle a vu défilé Parisiens et touristes, et a adopté quelques-unes de leurs habitudes. Elle aime par exemple se couvrir d’un foulard ou boire du thé à la bouteille, nettoyer la vitre de sa cage ou manger un yaourt en léchant soigneusement l’opercule. Nénette serait-elle humaine ?

C’est l’un des sujets abordés indirectement par Philibert. Bien qu’elle prenne la pilule tous les jours dans son yaourt aux fruits (selon les propos d’un soigneur), Nénette n’est pas une nana : elle a trop de poils pour ça !

« Tu crois qu’elle nous voit ? »

Le dispositif de Nénette est radical. Philibert filme l’orang-outang en plans fixes, uniquement derrière la vitre de son duplex (sa cage d’hiver) ou derrière les grilles de son jardin (sa cage d’été).

Elle ne parle pas, mais ceux qui la regardent parlent d’elle. On ne les voit pas, on ne voit qu’elle. « C’est ça, une idée de cinéma : un choix formel fort », expliquait le documentariste, il y a quatre ans, au Forum des images.

La mise en scène ne cherche pas à se cacher, bien au contraire. Mais au final, que voit le spectateur ? Il contemple un singe, son (presque) double. Il entend un brouhaha, une porte s’ouvrant et se refermant, et des bribes de dialogues :

– Tu crois qu’elle nous voit ?

– Regarde comme il te ressemble.

Et on entend des rires. Puis on aperçoit le reflet d’un appareil photo, des visages jeunes et vieux et, toujours, le regard de Nénette.

Car Nénette is watching us. Pendant toute la durée du film, elle nous observe sans pouvoir parler. Thomas Sotinel écrivait en 2010 dans sa critique du film parue dans Le Monde :

« On finit par se demander si tous les documentaires ne sont pas les mêmes (…) Ils nous placent dans la situation du visiteur qui s’imagine qu’il comprend l’animal derrière sa vitre ».

Time Out,London - February 9, 2011

In Etre et Avoir he captivated us with the daily doings at a one-room school in deepest rural France. In Back to Normandy he made us care deeply about what happened to the cast and crew of a 1970s French film few had ever heard of. Ace documentarist Nicolas Philibert is obviously a man who likes a bit of a challenge, but – honestly – asking us to spend a full 70 minutes watching an elderly orang-utan in a Paris zoo? With Nénette, he’s having a laugh – surely?

‘I know, it’s absurd,’ admits the 60 year old from north-eastern France. ‘I won’t do it again. Promise.’ This he says with a cheery giggle. When we meet at last year’s Edinburgh Film Festival, it’s obvious that this rather jolly, unassuming man doesn’t take himself too seriously – but is, of course, deeply thoughtful about his craft and cinema in general. If that seems like a paradox, then Philibert is full of them. Try this one, for instance… ‘The beauty and importance of a film aren’t linked to the subject. You can make a bad film from a so-called “important” subject, but you can also make a great film from a theme that seems tiny or banal.’ Like an ape sitting in a cage, he means, though Nénette was a project which came together ‘petit à petit,’ he says.

After visiting the primate house in Paris’s Ménagerie du Jardin des Plantes, a venerable institution dating from 1794, he was struck by Nénette, a Rubenesque widow who’s been on display for 38 years. She’d outlived four husbands and, unlike three other orang-utans in the same pen, had grown up in the wild. Intrigued by her distant manner, Philibert came back a few days later with his video camera, shot for a few days more, then edited and filmed some more. What started out as an idea for a 15-minute short grew and grew, in part because Philibert built up the soundtrack first then added the visuals, thus playing the images of Nénette in her cage – lolling, peering directly at us, remote, and tragic – against the constant chatter of sundry unseen spectators, whose comments reveal their own neuroses, often to pointedly comedic effect.

‘As soon as I started I knew I was making a film about cinema,’ maintains Philibert, immediately dispelling any notions one might have that this is ‘just’ a portrait of a fascinating distant relative. ‘Behind the glass, Nénette is a surface on which we project. Behind the transparency, there is opacity, something as mysterious as the Mona Lisa. So she becomes the surface on which we see our own projections, our fantasies, our imagination. Nénette is “the other”, par excellence. Close to us, yet out of reach, and somehow frightening…’ Frightening and more, in fact. Although the prospect of spending 70 minutes in Nénette’s company is daunting at first, Philibert’s film works like he says it does. There’s something about the way she looks back at you which gets you thinking about your life in comparison. Are we all that isolated? Are we all that constricted by those who claim to have our best interests at heart? Is our species doomed too? What does it say about us that we put our closest relatives in the animal kingdom in cages? Or that we let them face extinction in the wild in the first place? What once seemed like a tiny theme balloons out in issues of morality, common humanity, self-knowledge… in essence, it’s whatever you make of it. ‘Of course, it’s a peep show, it’s about the nature of documentary, documentary as a kind of voyeurism,’ adds Philibert, gathering steam. ‘What it’s not is an “animal documentary”. I didn’t include comments from scientific experts on the apes or the environment, because I wanted Nénette to retain her mystery. If a film answers in advance all the questions an audience might have, then the viewers don’t have to participate. They’re just passive. I want to keep the questions open.’ But the structure, the material is shaped in a way that prompts our questions, it’s not just open plan, anything goes, right?

‘Of course, I have a point of view, obviously. But it’s not didactic. When you make a film, you pretend you’re in control of everything. Master of the world. But there’s so much you don’t know about what you’re doing. So much that’s invisible, and you have to admit that.’ So creative control is about surrendering control. Well, we did say he was Monsieur Paradoxe. ‘There’s nothing better, from my point of view,’ he sums it up, ‘than learning something new about the film you’ve made from the responses you get from viewers. It’s just lovely when they appropriate it for themselves.’