Ce soir-là, ils ont décidé de se retrouver dans les locaux de leur école pour imaginer ensemble un projet de spectacle dont le thème – ou le prétexte – est la ville même de Strasbourg.

Mais très vite, ils vont se heurter à d’innombrables difficultés : quelle histoire raconter ? Comment la structurer ? Comment faire du théâtre sans le support d’un texte, sans personnages pré-existants ? Comment mettre en commun les différents éléments d’enquête que chacun a recueillis sur la ville ? Comment transfigurer le réel pour faire naître de la fiction ? Et comment travailler ensemble – à quinze! – lorsqu’on a choisi de se passer d’un metteur en scène extérieur ?

Autant de questions qui amèneront chacun à évoquer son rapport à la ville, la politique, les utopies, le théâtre…

Autant de questions qui renvoient – en miroir – à la démarche même du réalisateur, dans un film qui part ouvertement à la recherche de son propre sujet…

A l’aube, rien n’a changé ou presque.

Qui sait ?

Avec les élèves de la 30e promotion de l’école du Théâtre National de Strasbourg (TNS).

Lumière Katell Djian • Caméra Nicolas Philibert • Son Julien Cloquet, assisté d’Olivier Grandjean • Chef électricien Olivier Régent • Montage Nicolas Philibert et Guy Lecorne • Musique originale Philippe Hersant • Assistante à la réalisation Dominique Perrier • Régie Cécile Bergès • Direction de production Gisèle Courcoux • Producteur délégué Gilles Sandoz • Une coproduction Agat Films & Cie, La Sept ARTE (unité de programmes fiction Pierre Chevalier), Théâtre National de Strasbourg (direction Jean-Louis Martinelli) • Avec la participation du Centre National de la Cinématographie, de la Communauté Urbaine de Strasbourg et du Conseil Régional d’Alsace.

Distribution France & Ventes internationales : Les Films du Losange

Première diffusion télé : ARTE, mai 1999 • Sortie salles en France : septembre 1999 (Diaphana)

Quand on m’a proposé de faire un film avec les élèves de la 30e promotion de l’école du TNS, à la suite de Pascale Ferran et de Cédric Kahn (1), je n’ai pas hésité longtemps : c’était une occasion de me confronter à quelque chose de neuf, ne serait-ce que parce que j’allais pour la première fois travailler avec des comédiens. Occasion d’autant plus réjouissante qu’on me laissait toute liberté d’approche… à condition que je traite à part égale tous les élèves de la promotion.

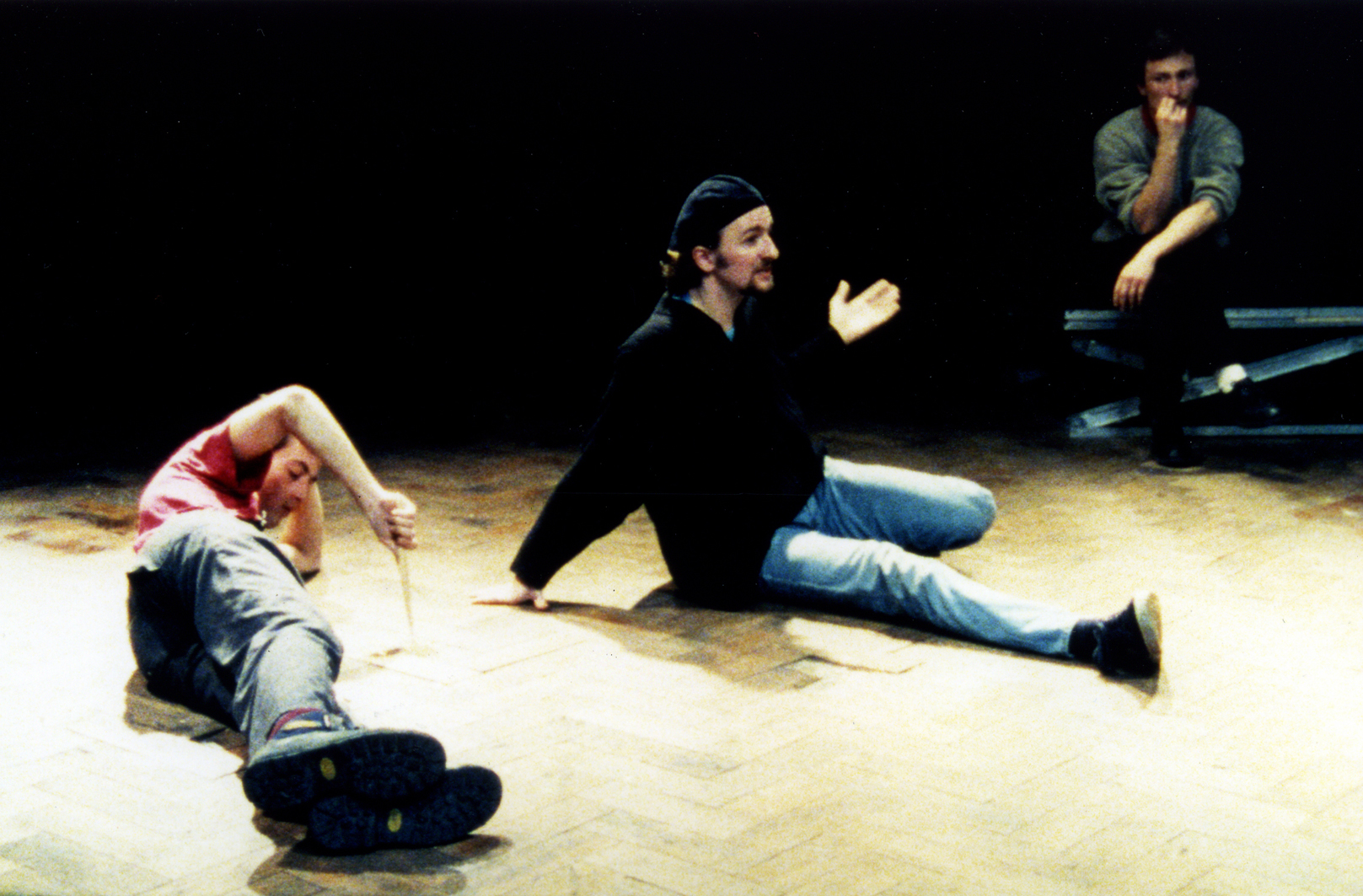

Cette contrainte « égalitaire » se révélant tout de même assez lourde – ils étaient quinze ! – j’ai rapidement décidé de faire de leur groupe le sujet-même du film ; sans compter que, dès ma première rencontre avec eux, j’avais été frappé par l’esprit collectif qui les animait. Recrutés deux ans plus tôt à l’issue d’un concours d’entrée particulièrement sélectif, ils ne s’étaient pas choisis, mais comme disait l’un d’eux, ils avaient appris peu à peu à « respirer, travailler et grandir ensemble ». D’où un sentiment d’identité qui n’excluait évidemment ni tensions ni coups d’éclat, mais qui se traduisait en toutes circonstances par une attention soutenue des uns envers les autres. On pouvait y voir une façon douillette de se protéger de l’extérieur, mais qu’importe ! L’énergie qu’ils mettaient à préserver l’unité de leur groupe avait quelque chose de touchant. C’est ainsi que je leur ai demandé d’être présent tous ensemble, chaque jour, sur le plateau.

Au lieu d’élaborer un scénario détaillé, avec une histoire, des dialogues écrits et des personnages que les élèves n’auraient plus qu’à incarner, j’avais souhaité donner à ce tournage un caractère très improvisé, d’après une trame qui tenait en quelques lignes : le film raconterait l’histoire d’une longue nuit au cours de laquelle ils tenteraient de jeter les bases d’un (futur) spectacle sur Strasbourg. Naturellement, « Strasbourg » était un prétexte bien plus qu’une fin en soi, le « réservoir » dans lequel ils pourraient librement puiser le matériau (documentaire ou fictionnel) qui leur permettrait d’exprimer un regard sur le monde.

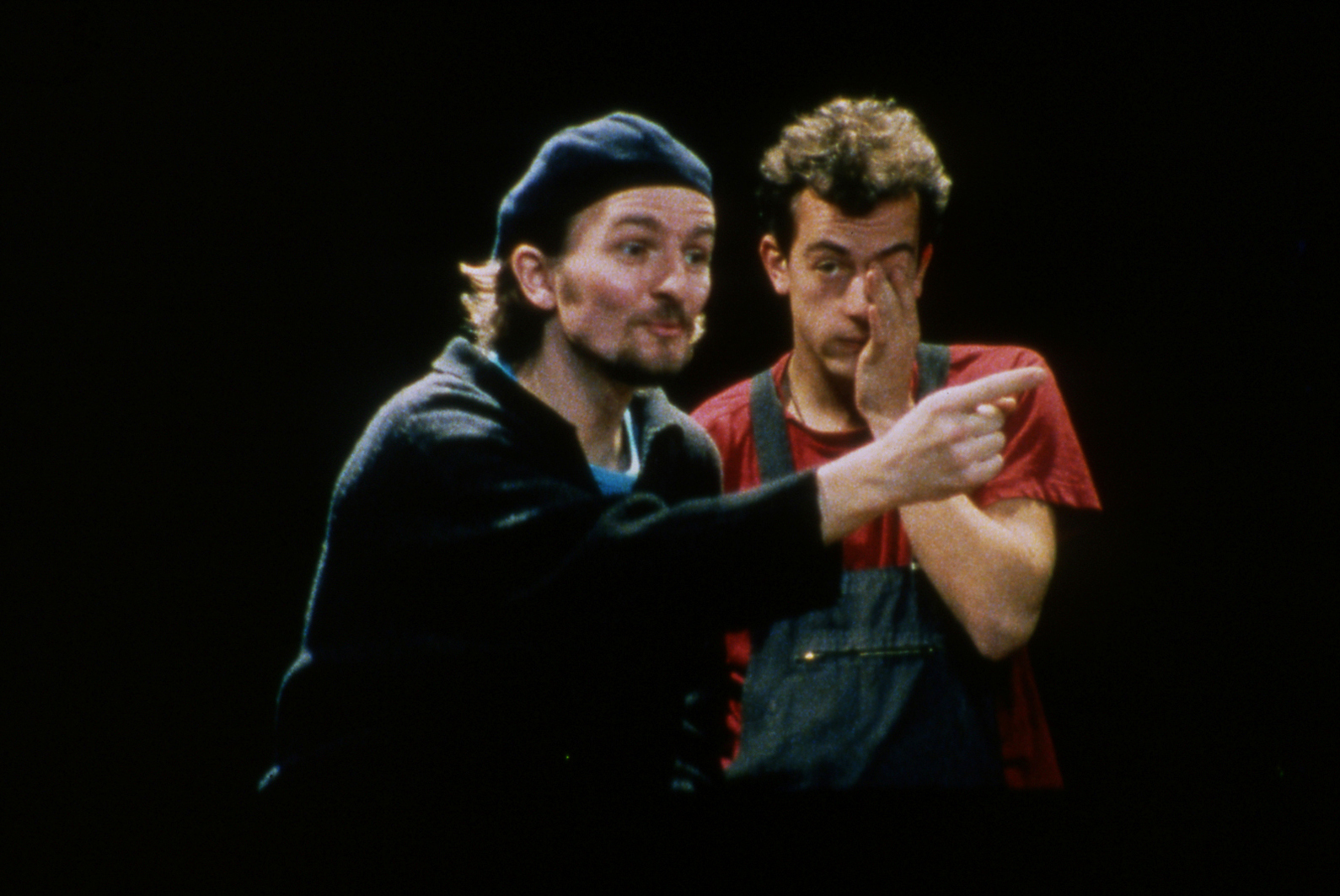

J’allais donc bientôt filmer quinze apprentis comédiens et scénographes aux prises avec toutes sortes de questions ; des questions qu’ils se poseront avec un mélange de sérieux et de candeur, de légèreté et de profondeur : comment faire naître de la fiction à partir des réalités qui nous entourent ? La fiction peut-elle s’emparer de l’Histoire, en particulier des pages les plus noires du passé (il sera fait allusion au camp de concentration du Struthof, dans les Vosges) ? Ou encore : qu’est-ce qu’un « personnage » ? Comment travailler sans le support d’un texte préexistant, sans metteur en scène ni regard extérieur ? Comment mettre en commun quinze propositions profondément disparates ? Un spectacle peut-il changer le regard du spectateur ?

Mais la ville de Strasbourg avait beau n’être qu’un prétexte, il allait falloir tout de même qu’ils « s’y collent » ! A l’approche du tournage, j’ai donc demandé à chacun d’eux de réfléchir (individuellement, sans collusion avec les autres) à ce que pourrait être ce spectacle, d’en imaginer les parti-pris artistiques, les éventuels personnages et décors, mais aussi de se documenter sur la ville, son histoire et sa géographie, ses traditions culturelles, sa vie associative, ses industries, les institutions européennes qu’elle abrite… ou encore son club de foot, ses balayeurs de rues, ses brasseries de houblon, ses travailleurs frontaliers, ses chômeurs, que sais-je encore… et ce faisant de récolter témoignages, récits, écrits, légendes, photographies, dessins, statistiques ou tout autre élément qui pourrait nourrir le projet.

Ainsi, au cours des premiers jours de tournage, chacun ferait part aux autres de ses propositions personnelles ; puis ils tenteraient ensemble de les articuler entre elles…

1) Pascale Ferran : L’Age des possibles (1995), avec les élève de la 28e promotion ; Cédric Kahn : Culpabilité zéro (1996), avec les élèves du « groupe 29 ».

Les inrockuptibles - 20 mai 1999

« L’histoire d’amour entre le TNS et le cinéma se poursuit ; dans ce troisième volet de la collection “Génération TNS”, Nicolas Philibert apporte son bagage de documentariste, moins comme parti pris (la troupe est fictionnalisée, les comédiens jouent leur propre rôle, donc le réinventent) que comme méthode, qui recentre le film sur le travail concret de la création théâtrale là où une Pascale Ferran, dans L’Age des possibles prenait avant tout pour sujet la jeunesse, comme le méconnu Pense à moi d’Alain Bergala choisissait l’échappée romanesque. L’enjeu se resserre donc autour d’un spectacle à faire, dans un dispositif réduit à un lieu et une nuit. Evidemment, cette vision du théâtre n’est pas neuve les aléas de la création, les tiraillements esthétiques, les tensions personnelles, autant de passages obligés du genre et on n’échappe pas à quelques discussions oiseuses (le théâtre est il affaire de personnages ou de situations ?), même si la caricature est volontaire. Mais le film comme la troupe ne manquent pas de justesse dans les scènes de fatigue ou les temps morts et atteignent à une vraie grâce collective dans le travail du geste comme dans l’unisson des passages musicaux. Surtout, c’est l’arbitraire même du point de départ qui finit par emporter l’adhésion. Car si on reste en coulisses, on ne sort pas du théâtre. Du coup, les comédiens sont contraints de réinventer un dehors et de prendre au sérieux l’ancrage de la troupe à Strasbourg. Quoiqu’en dise Philibert, la ville invisible est le véritable personnage de Qui sait ? Car le spectacle à monter est censé s’inspirer des observations des acteurs interrogeant l’identité alsacienne. Ainsi les clichés (les cigognes, la bonne bouffe) retrouvent ils leur pertinence, symboles d’exil ou souvenirs de disette, et la mémoire historique affleure (le camp du Struthof, les cloches imposant le couvre feu aux Juifs). Tels des aveugles de rencontre, les comédiens évoquent les parfums de la ville, sculptent la cathédrale dans le vide. Du haut d’un clocher d’illusion, ils décrivent le Rhin (côté spectateur), et lorsqu’ils baissent les yeux vers le parvis, la caméra les accompagne : pari gagné, pour le théâtre comme pour le cinéma. »

Le Monde - 2 septembre 1999

« Le film commence avec l’arrivée, un soir d’hiver, des protagonistes dans le baraquement militaire désaffecté qui sert de local à l’école du TNS durant la réfection de ses bâtiments. L’histoire sera celle d’une nuit, pendant laquelle les élèves se seraient présentés les uns aux autres le résultat de leurs enquêtes dans Strasbourg, et auraient tenté d’en faire un spectacle. Cette nuit partagée recréée par et pour le cinéma bien sûr, nuit rêvée, hachée de disputes, de fous rires, d’initiatives magnifiques ou saugrenues, de moments vides, de divisions et de retrouvailles , cette nuit est le scénario du film.

Ce scénario ne raconte pas l’histoire de la classe 30 du TNS, « sujet » du film, pas celle de Strasbourg, « sujet» des quinze enquêtes des élèves, mais l’histoire de la démocratie. L’histoire de « comment on fait quelque chose ensemble ». De la création d’une collectivité de corps, de paroles, d’imagination. Le chant et la danse, la nourriture, le sommeil y ont leur part. Des rituels aussi. Cela se met en place par touches, pas du tout dans le symbolisme plat d’une démonstration, mais en construisant des personnages, singuliers, différents.

On est encore assez près de la scène pour songer à Brecht dans cette parabole de la communauté qui, sous les apparences du document brut, laisse assez de place à l’invention de chacun (dont le réalisateur) pour échapper à l’infernal paradoxe de la commande: sans renier l’obligation de montrer chacun « à égalité », la dynamique interne de cette nuit offre à chacun sa place, qu’aucun signe mathématique ne définit par rapport aux autres. Ils ne sont pas égaux, ils sont uniques, et respectés par le film en tant que tels. C’est le grand talent de Nicolas Philbert, son grand respect des gens ceux qu’il filme, ceux qui regarderont son film d’avoir su modeler dans la pâte de la réalité cet objet imaginaire, aux formes légères, rieuses, émouvantes, baptisé Qui sait? »

Aden - 2 septembre 1999

« Ils sont habitués à avoir un texte, une ligne directrice, un maître. Encore fragiles, les jeunes élèves du Théâtre national de Strasbourg ont donc été un peu déboussolés quand Nicolas Philibert est arrivé parmi eux, car comme il l’avait fait pour Le Pays des sourds, ou avec les malades de La Moindre des choses, le cinéaste avait les mains vides. Il leur a demandé d’ouvrir les yeux sur leur ville. Et de revenir avec une idée, un son, une image, un souvenir… Bref, un prétexte à jouer ensemble. Balancés dans la réalité, avec ce qu’elle peut avoir de violent, de “cliché ”, les jeunes apprentis comédiens auraient pu perdre pied. Ils sont étonnamment justes. Le réalisateur a su les déstabiliser sans sadisme, leur conférer une fière fragilité. Se construit ainsi sous nos yeux une approche de la réalité qui rappelle les recherches de nombreux plasticiens contemporains. Involontairement, Philibert a fait basculer un monde, et a transformé ce groupe d’élèves en une nébuleuse frémissante, pleine de promesses et d’espoir en l’avenir. Celui du théâtre, et celui de chacun. »

Revue Etudes - Septembre 1999

« Unité de lieu, de temps, et une trame minimale : à l’école, une nuit, les élèves -comédiens et scénographes – se réunissent pour mettre au point les bases d’un spectacle sur Strasbourg. Discussions, silences, apartés et détours, affrontements, regards, musique, tableaux vivants, marionnettes, petites formes où s’ébauchent des bouts de spectacles. Moments de grâce, d’ennui, d’envol ou de repos, le parti est pris de tourner sur le vif, de tout prendre, d’enregistrer le temps de la recherche et de la nuit, le temps de la fatigue, l’obscurité, comme ce qui échappe : la pétillance d’un regard, la révélation d’une voix, la fraîcheur d’une improvisation. C’est le parti de la confiance, de la tendresse et de la légèreté, celui des choses qui se disent en passant… C’est ainsi qu’il sera question de cigognes, de Delteil (1), de mariage, de camps de concentration, de vérité et d’engagement. Il y aura de l’accordéon, des danses, des chants, des sourires, des bouderies, et le rire vif et plein de Mounia qui éclate et s’impose, sans écraser pourtant ni fissurer la cohésion chaleureuse du groupe. Car, au terme du film, c’est cela qui s’épanouit : une juste intimité, une écoute attentive; une passion partagée et cette déclinaison du mot “ ensemble ” qui culmine très discrètement et très magnifiquement dans la scène finale de sommeil, d’éveil, et de joie. »

(1) Joseph Delteil (1894-1978) : poète, essayiste, romancier, auteur d’une quarantaine de livres, figure originale et anticonformiste de la littérature française.